石开谈谢无量 谢无量的天机 难道只有蒋介石毛泽东懂 | 走寻

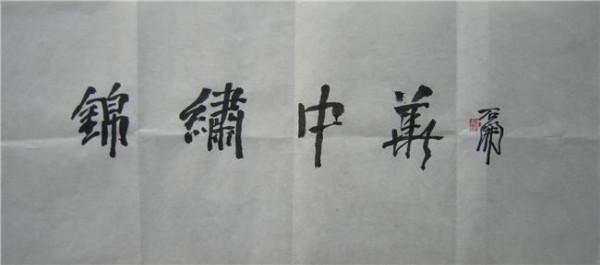

武昌东湖长天楼上的楼名匾额,共有两块,一块较新的,明眼人一看就知是“毛体”,不过是集字,而非真迹。而挂在二楼正中央,有块无任何署名的古旧匾额,倒一直引起很多人的争议。

大多人觉得这字写得歪歪扭扭,像是孩子所书,但同时又有一种不可言状的书卷气扑面而来。当笔者告诉大家这三个字出自近代学者谢无量之手时,不少人似乎对“谢无量”这个名字有点茫然。这就不能不让人顿生“旧时王谢堂前燕”感慨了。

谢无量 · 四川乐至

要知道,蒋介石曾豪掷五个亿买他的文章;毛泽东对其笔墨青睐有加,大摆筵席亲自向他求教。不过,先别称他“书法家”,他对自己的认知首先是不折不扣的“学者”一枚:一生致力于学术研究,著作横亘文史哲经各个领域,部部真知灼见。

但他同时又是颇具争议的,他的书法被称为“孩儿体”“丑书”。但这并不影响他成为中国20世纪公认的十大书法家之一。

谢无量出生于四川乐至,是有名的书香门第,三岁背唐诗;六岁会写诗;九岁把五经从头到尾掰个道道儿;十二岁立志成为顾炎武、黄宗羲、王夫之那样的君子;十四岁拜维新学者汤寿潜为师……一个新旧交错的时代,他的成长之路浸满精华。

跟现在的“研学旅行”差不多,谢无量第一次远游直抵北京,后经张家口到达太原。要说这路可不简单,八国联军入侵时,光绪皇帝经此出逃西安哪。时隔两年,依旧河山失色,百姓艰难。谢无量果断放弃科举考试,与李叔同、黄炎培等一起考入南洋公学,暗自扛上“拯救民族”的重任。

1906年,谢无量再度进京。彼时少年初长成,凭借姣好的才学,他做了京报馆主笔,终于有了可以畅所欲言的一方阵地。

第一炮的打响赖于一首“打油诗”。那会儿,荣庆、那桐、端方是叱咤风雨的“八旗子弟”,金凤、玉凤、魏大姐、魏二姐、万人迷乃“五大名妓”。瞅着八个人的名字,谢无量略作沉思:六部三司官,大荣小那端老四;九门五名妓,双凤二姐万人迷。

乍看,这联子简单,溜嘴皮子,可细咂摸妙寓其中。这不,发在报纸上戳中读者,直看得人心沸腾,赞声迭起。想当初,咱们的“小谢”不过二十来岁,正属“初生牛犊不畏虎”的年纪。

这还不够,谢无量连庆亲王奕劻也敢得罪。王爷的公子戴振时任工部尚书,仗着老爸的权势霸横四方,花天酒地。这正中“求官者”的下怀。比如,段芝贵便花了一万两千两银子买下歌妓杨翠喜献上,没多久混成了“黑龙江巡抚”。明摆着“买官”嘛,谢无量第一个跳出来揭露。当然,秉承他一贯的作风,字里行间犀利爆棚。

舆论面前,慈禧不得不将段芝贵和戴振二人革职了事。不过遮遮脸罢了,庆亲王岂肯罢休?果然,《京报》被勒令停刊,丢了工作的谢无量回故乡新建的存古学堂任校长。

在这里,他给学生讲《庄子》,讲《文心雕龙》……见解深刻,剖析入微。他又成了名副其实的“三好”教师:思想好;学问好;年轻、正直又风趣,人好!

武昌起义爆发后,谢无量游历南方各省,直到1913年来上海中华书局做编审。此间他潜心编书,论著颇多,有多部著作被鲁迅先生列为做讲义的必备参考。谢无量从不像传统文人那般“两耳不闻窗外事”,他的思想乘着飞马,很快遇见了“伯乐”。

1917年,谢无量有幸结识孙中山。孙先生正草拟建国大纲呢,他兴致勃勃,参与进诸多意见并被采纳。心头美开了花,他发觉这才是自我价值的正确打开方式。

可惜好景不长,孙中山去世,北伐胜利的果实被掠夺了。“九一八”事变后,谢无量创办《国难月刊》,呼吁政府一致抗日。

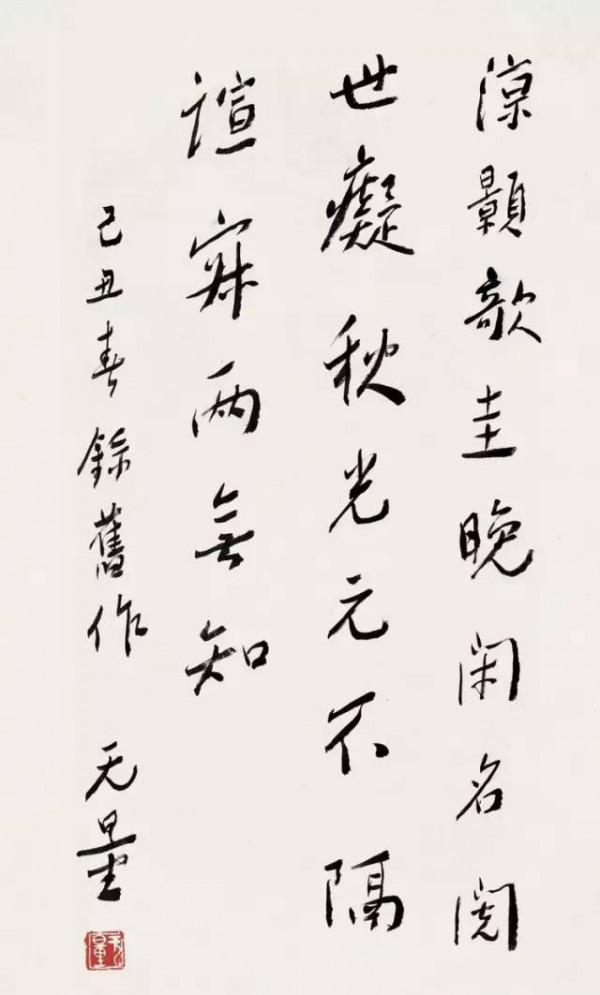

淞沪战役爆发,他将《国难月刊》改为《国难晚刊》,每天抨击蒋汪一族的不抵抗政策。谢无量因此招致特务搜捕,一手创建的晚报也没逃脱“停刊”的命运。又一处“灵魂所依地”没了,谢无量压抑着无限愤懑与忧伤。他吟诗写字,纸短情长,一笔一划尽是心境。

抗战期间,谢无量这位“文化战将”成为蒋介石极力拉拢的对象之一。他准备投奔缅甸的三弟万慧法师。而“避世”多桀,一路的奔波劳苦不仅耗光了盘缠,还令他心脏病发作,卧榻难行。好不容易挨到香港,青帮大佬杜月笙又寸步不离地跟来了。南洋之行就此搁浅。

1941年,杜月笙奉命将谢无量遣回重庆。第二年,谢无量迁居成都,特务的监视仍阴魂不散。想说的不能说,愿做的不让做,崇高的理想化作泡沫,这使他心力交瘁,病痛更加严重了。在妻子劝说下,谢无量到青城山天师洞疗养三个月。好在山水知情达意,身体康愈后再回成都,谢无量似乎“想通了”,“看开了”。他辞去职务,干脆过上了卖字糊口的“安稳”日子。

然而光芒是挡不住的。1946年,谢无量在四川大学城内部先修班任教,后被推选为“行宪国民大会代表”。这生拉硬拽“摁”过来的头衔活脱脱像个阴谋,无非想借他的社会影响力给某人添彩罢了。南京参会期间,谢无量以患病为由屡次翘会,偶尔露个面也一言不发,眯眼扮作“瞌睡虫”。不过,谢无量就是谢无量,到了选举总统的紧要关头,他硬投居正一票,居然把蒋介石给拉下来了。

事后,居正自嘲,“我这辈子没白活,总算得到半个社会活动家的一票。”原来谢无量竟是居正唯一的支持者。会议还没结束,谢无量又借口去上海瞧病,提前溜了。暂时逃离开蒋帮的刁难,好一个自由空间啊。他在繁华的上海城大口呼吸,忍不住眉眼弯弯:好啦,咱家重操旧业卖字去喽。

过了两年,谢无量应人之邀再回重庆,担任中国公学文学院院长。十月份新中国成立以后,他又历任川西文物管理委员会委员、川西博物馆馆长、四川文史研究馆馆员、省政协委员等职务。

1946年,蒋介石六十大寿,特授命空军司令周至柔找谢无量撰作寿文。谢无量才不干呢,又不好明说,于是嘴上干应着,磨磨叽叽不肯动笔。为了显示诚意,周至柔毕恭毕敬,赶紧奉上润笔费三亿元。

想当时谢无量债台高筑:早在担任监察委员时长住上海“一品香”饭店,耗用之高可想而知;十几年来沉迷于“赌”,又偏偏十赌九输,卖字挣的钱都扔进去了。

“赌”可是谢无量的硬伤,“今日世界,谁非赌也?偶作游戏,庸何伤?”虽说是“游戏”,心却悲凉,票子也是真真的。哪怕谢无量有视金钱如粪土的豪迈,但面对这份天价酬劳,囊中羞涩的他必须“动心”了。于是,他将蒋介石创办黄埔军校,北伐之役以及抗日战争三事汇列成文。寿文拿回去,蒋介石喜欢得不得了,“谢先生是大写家,再请他本人给写寿屏吧。”

周至柔再次奉命“求字”。谢无量颇为不悦,便推说自己作不了楷书,您另请高明吧。周至柔可不敢怠慢,立马又掏出两亿元润笔。呵呵,有钱便好,谢无量收下来,研墨运笔,一挥而就。五个亿的收入相当给力,不仅还清了债务,还落下不少剩余。

事后谢无量跟朋友讲:“他出钱买寿文,我出门不认。大家都在做生意嘛,商场上往来,照例如此。”能把事业与饭碗分得清楚,取舍之间全是谢无量的率性与智慧。

五十年代,第二届全国政协会议召开,谢无量作为无党派民主人士的特邀代表得到毛泽东接见。毛泽东问:“先生写诗学的哪一家?”谢无量答不上来。毛泽东又问:“先生写字学习谁的?”“谢无量还是无言以对。

倒不是他端着架子,而是连他自己也不晓得师从何处。他只记得从小读读背背,写写画画,临过魏晋碑帖的方正,跨过唐宋一风的小雅,避开元明清帖的学异化……不知不觉中各派兼收又意趣独成,慢慢趟出了自己的“路子”。

毛泽东不再追问,反而亲切地与他合影。照片刊在《人民画报》上,谢无量圈粉无数。回到四川,他逢人便讲:我平生得两大领袖的礼遇。早年遇见孙中山先生,晚年又能与毛主席一起,实在幸运啊。他又表示“今后应该专学一家”,省得“无门无派”。

说笑归说笑,书法到了谢无量此时的境界,不考究,无技巧,非规则;随心而写。把最深厚的潜质用最真诚、最朴拙的才情彰显,等于完完全全的他自己,又怎样“专学一家”?还是谢夫人冰雪聪明,说他“师法二王,游心篆隶和南北朝碑刻”……罢了,学经典而不求“似”,习传统不忘创新,前人挑明了方向,唯有自己才是真正的掌舵人啊。

1956年,毛泽东专程在中南海设宴招待谢无量。席间提到《王充哲学》一书,毛泽东说:“老先生很有学问,思想也进步,在十月革命前就写了《王充哲学》,这书可是提倡唯物史观的哩。”

谢无量的《王充哲学》出版于1917年,那时他风华正茂。时隔近半个世纪,他已年过古稀,毛泽东还记得他的见解,“充于天地万物皆用生物之理推校其本,颇近于唯物论……”再看谢无量的字,不正循着时代的脉搏浑然天成吗?

说到写字,谢无量还有个怪癖:写就写,盖嘛印儿哈?虽然手头有好些名家所刻印章,但他收好了,懒得用。年轻时有次赴宴,他刚喝过一斤花雕酒,醉意十足。趁着这档儿,大家伙儿围上来请他写字。你一张,我一张,要了一张又一张。都知道他的字值钱,忙赶着要个不停。

谢无量心里明镜儿似的,却笑嘻嘻地来者不拒。字不盖章,只在下款写上“谢无量”或“梓潼谢无量”——其实谢无量出生在四川乐至,但因曾长期居于祖籍地梓潼县谢家湾,他对梓潼有融入骨子的乡情。

有人好心提醒:“您这名下不盖印儿,好比美人有目无眉,欠姿态哈。”谢天量回了句:“无妨。”在他看来,倘若一幅字要靠印章来证明它的真伪,衬托它的优美,只能说明它本身不够招牌,不够美。他眼里的艺术一贯干净和纯粹。三十年代在香港卖字时也没盖过印章,流传下来的墨迹也少有印章……自信也好,骄傲也罢,谢无量走到哪里都独一无二,旁人定是学不来的。

1964年12月7日,八十岁的谢无量在北京医院逝世,葬在八宝山公墓。

“草圣”于右任曾说,谢无量的字“笔挟元气,风骨苍润,韵余于笔,我自愧弗如。”沈尹默先生也不吝赞许:“无量书法,上溯魏晋之雅健,下启一代之雄风,笔力扛鼎,奇丽清新。”而吴丈蜀在《中国书法鉴赏大辞典》专程辟有谢无量的官析,“他博古通今,含蕴深厚,在书坛独树一帜。”

即便在今天,面对谢先生的字,还是有人笑它丑,有人赞它美。以诗人的气质写就富具烟火气息的字,谢无量本身是个传奇,世人爱恨随他去吧。