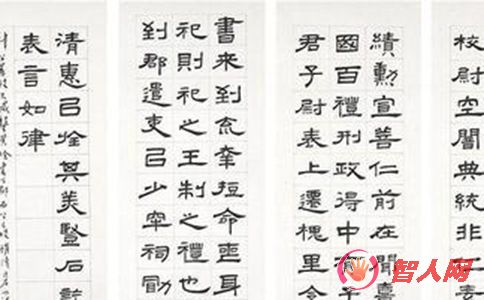

溥心畲楷书 溥心畬和他的书画

溥心畬,本名爱新觉罗·溥儒,字心畬,号西山逸士。是清道光帝之曾孙,恭亲王奕訢之嫡孙,载滢贝勒之次子。其出生仅五个月就蒙赐"头品顶戴",5岁时奉诏谒见慈禧太后,作对联得慈禧夸奖"本朝灵气都钟于此童"。但这位"灵童"却超然物外,忘情山水,潜心自学绘画、书法,在近现代流派纷争的中国画坛上独树一帜,以笔墨留声,风物铭心,成为一代大家。

画坛上,溥心畬是一个非常受人关注的名字。他身为皇室嫡亲却在很长一段时间内以卖画为生,虽传统画艺功力深厚,独树一帜,享有"南张北溥"之盛誉,却从未拜师,更谈不上是哪位名家的入室第子。他的身前身后留下了许多令人回味的东西,大量的精品佳作更是让人流连于美的思索之中。

溥心畬作为清朝宗室的后代,所受教育非常严格。10岁时学满文和英语,15岁入贵胄法政学堂专攻西洋文学史。18岁毕业后,在礼贤书院习德文,19岁应德国亨利亲王之邀游历德国。回国后,曾隐居北京西山的戒台寺,谢绝交游,潜心读书,研习书画诗词、文艺理论,后又迁到颐和园专门研究经学、史学。

这样的学习范围对他日后的书画艺术可谓影响至深,加上早年便受长者称道的律诗古词,在讲究书画诗文为一体的中国画创作过程中,他的文史修养不能不说起到了相当重要的作用。

溥心畬在同时代画家中的特殊身份,使他在能饱览别人难得一见的宫廷藏画的过程里,深受"古法"熏陶,以至逐渐形成其艺术上的宋人宫体风格。渊博的学识和儒雅的气质反映到他的绘画上,也使"北宗"山水少了直露锋芒的狂野之气,多了一些笔势流畅、淡雅脱俗、峻峭清新的明秀雅逸。

张大千曾说:"中国当代画家只有两个半,一是溥心畬,一是吴湖帆,半个是谢稚柳。另半个已故去,那就是谢稚柳之兄谢玉岑。"于非闇在《艺圃》上以"南张北溥"为题写道:"张八爷(张大千)是写状野逸的,溥二爷(溥心畬)之图绘华贵的。

论入手,二爷高于八爷;论风流,八爷未必不如二爷。南张北溥,在晚近的画坛上,似乎比南陈北崔、南汤北戴还要高一点。

"张大千、溥心畬都是中国画坛上的高峰,将两人相比我们会发现,他们都是喝足了古典墨水的人物。张大千性格奔放豪逸,似有仙风道骨,虽身居海外多年,但从未真正留过一天"洋",是百分百的中国古典艺术的"传教"名士,旅行、卖画、交友,食必四川味,把一个"大千鸡"弄得名扬欧美。

他强调"第一是读书,第二是读书,第三是须有系统、有选择地读书"。其所选之书必是线装书。作画则"欲脱俗气,洗浮气,除匠气"。

溥心畬则不同,他经历了1911年的辛亥革命。清王朝的覆灭,使他成为清朝遗民,"颠沛丧乱,苦心志而伤世变",体验到了三百年前八大山人石涛同样的命运。这一点从溥心畬从不用民国纪年,而以"旧王孙"自居中可见一斑。

这样的心境在绘画表现上也就于萧疏高逸、古雅清寂中平添了一层落寞之情。他的画面上经常出现的亭台楼阁、高古人物,虽然气派豪华,自有一股王家气势,但又总要加上他的寒林、淡雪、孤帆,以至一番景致如静水映月,镜中之花,可望而不可得。

中国绘画史上的南宗画风在技法上大多是淡墨起稿,再用皴擦之法分出层次和景物之细节。淡墨干笔的层层皴染在烘托转折变化和阴阳向背空间效果的同时,也借助落笔藏锋、渐渐变柔的收笔使山石轮廓松秀虚灵,体现出宁静幽远的意境。

对这种画法,董其昌和"四王"备加推崇,认为"始用渲染,一变勾斫之法"这种不杂一笔斧劈、刮铁之皴,而强调淡墨,取淡中之浓的山水画法,形成秀润苍浑的视觉效果,雅逸风韵十足。

与南宗山水相比,北宗山水笔力浑厚,有一种雄健之势,其画法注重勾斫,多用浓墨直接起稿,起笔、收笔力度明显,顿挫之间山石树木如刀削斧劈一般。溥心畬虽然有"北宗"山水代表人物之称,但他早期绘画用的多是南宗画法。

他在自述中提到:"初学四王,后知四王少含蓄,笔多偏锋,遂学董、巨、刘松年、马、夏,用篆籀之笔。始习南宗,后习北宗,然后始画人物、鞍马、翎毛、花竹。"值得注意的是,由南宗入手的溥心畬在继承北宗山水特征的同时,并没有失去南派山水的秀润之色,而是提出自己的认识,并在实践中有所突破。

比如他常在山顶和岩峦之间,使用兼有南北两派特点的雨点皴形成错落有致的节奏,烘托出山水景物的葱茂生机,就是很好的例子[图204]。

艺术上对某派技法的学习和突破有时看似矛盾,但其本质往往相通。这就像一架马车的两个轮子,无论走在洒满阳光的大道,还是崎岖的羊肠小路,哪一个都不能缺少。每一位艺术家的创作思想都有属于他的个性范围,就像他的血液溶于他的生命肌体一样。

特定的环境,特定的时代事件,特定的教育模式和生活方式足以影响画家的绘画语言和题材内容。"一些悲剧或是人伦的快乐会为命运色调增添些许色彩。终其一生,随着住所的更换和年岁的增长都可能为命运色彩增加不同程度的光彩,而它的本质却是永不改变的"。

从特征上看,溥心畬的绘画自始至终都固定在传统南宋院体山水画风的范围内,题材也非常固定,用笔、用墨、用色、构图、技法等等都有一定的程式可循,这种一贯性似乎成为了溥心畬绘画模式的一种表述符号。从这个意义上说,正是这一点构成了"南张北溥"的重要对比点。

溥心畬自言"如若你要称我为画家,不如称我为书家,如若称我为书家,不如称我为诗人,如称我为诗人,更不如称我为学者"。诗书画俱佳的溥心畬在作品上大多用行书书写自题诗,其书写笔势流畅,气韵连贯,这一点即使是与他齐名的张大千也难与之相比。

溥心畬曾画有一幅扇面,题为《江清云流图》,画面楼阁层叠,极尽工细。画家采用"界画"手法,强调宫殿楼台远山近树在视觉效果上的虚实掩映,打破了平远构图的一味开阔。

其山石之法既有黄公望式的苍茫简远,又不失董其昌的秀润雅韵。在这幅画上松树远山的设色采用青绿式的敷染手法,右侧有行书题诗:"岸静树阴合,江清云不流。可怜无限景,诗思落扁舟。翳翳云中树,亭亭江上山。

秋风生柁尾,荡漾碧波间。木落风初起,诗成酒未酣。故人今不见,秋水满江南。静处有真乐,寄兴笔墨间……" 构图饱满的尺余画面,融汇了多家笔法,却无拼凑之感,再加之百余字的诗文,给人的依然是一种空灵的意境。由此可见他传统功力的深厚。

文人画讲究笔墨韵味和书卷气,重视水墨而设色淡雅。溥心畬早期学过"四王"的画法,又长年隐迹避世,诗词文章造诣颇深,长诗、绝句的清新逸趣自然使他的画多了几分静谧之气。

溥心畬的画以山水最多也最精致,人物、花鸟也有涉及。其绘画无论水墨还是青绿均取古法,用绢或矾纸为主,笔是弹性极好的狼毫,笔墨技法"放任自然,却恰到好处,收之为收,放当之为放,寒林重叠,楼观精致,严密中渗透一种萧散旷澹之象"。

溥心畬的画一般着色不多,但并不是不重色彩,而是强调色彩的意趣,设色主要以浅绛为主再施花青、青绿[图205]。至于工笔花卉,青山绿水之色必染十余遍,使之符合"写山川草木晦明燥湿,云烟离合,与墨色浑然而无迹"(翁福祥:《溥儒先生小传》)。

苏轼说"胸有成竹",唐末五代之际的荆浩提出"心随笔运",画家思维上的一丝波动都会直接传递到纸与墨色之间。这一点,在体现水墨特点的同时也给画家提出了非常高的技巧要求。

在动笔之前,溥心畬心中的山水早已成竹于胸,即使那些看似写生的作品也是如此,它们是大自然的形态与精神领悟有机的组合体。那些看似熟悉的小桥、山石、草木,对其本质的把握除了来自于画家长时期的观察,还得自于他敏锐的洞察力。

我们细细品味溥心畬的《归帆图》、《古城秋色》、《古寺疏钟》等作品,就会发现画中的细节都没有固定的支点,视点是流动的。他的画通过墨的深浅渗透变化表现出细微的层次,加上笔触的方向性、笔迹的急缓轻重、繁杂的形象和谐地融为一体。就像诗人所说的"一沙一世界,一鸟一天国",画家以小观大,由大地、天空、浮云、明月中召唤出一种神奇的力量。

清人盛青嵝咏白莲"半江残月欲无影,一岸冷云何处香"。山川美景,草木之情并非自然之意,是随观者心境变化的。心境不同,同样的月色也会有"大地山河微有影,九天风露浩无声"(杨威《景阳宫望月》),"明月有影微云外,清露无声万木中"(沈周《写怀寄僧》)的审美差别。

一片自然风景是一个心灵的世界,"一朵微小的花对于我可以唤起不能用眼泪表达出的那样深的思想"(华滋沃斯)。任何一件细小的事物,哪怕是一块怪异的石头,在溥心畬眼中都会含有精神寄托,这种感觉缘自他的修养,也包含特定历史阶段和特殊身世的影响。

画为心声,目之所及,心之所思必然会在画面上有所反映。溥心畬的《山水楼阁》取景奇峻,构图左侧山石、松树、楼阁布满纸间,无一空白处,可谓"密不透风";构图右侧除隐约可见的远山外空无一物,可谓"疏可跑马",有南宋马远、夏圭的那种将景物集中在一边的"马一角,夏半边"的构图意趣。

山石的皴擦点染取黄公望、董其昌,染以青绿、淡赭,得山之神气,意境悠远。苍松掩映的楼阁虽有"界画"特点,但设色淡雅,不像一般界画那么工整华丽;近景小桥上的人物凸显着古意,流露出向往山林的归隐之心,反映了画家当时精神生活的幻想化状态。

诗中有画,依靠的是联想,"蓝溪白石出,玉山红叶稀",人们能够想象出诗中的画意。

但诗之为诗自有它的特点,它不是画。杜甫诗句:"水流心不竞,云在意俱迟。"这种诗意如何描绘?这就像董其昌所说的隔帘看月,隔水看花,水色朦胧间更多的是意境。观溥心畬的画大多都有这种感觉,精神上的东西胜于形似上的准确。

星移斗转,如今北京城的大街小巷都发生了巨大变化。溥心畬曾画画的地方依然是原来的房子、原来的树,默默立于恭王府……抬头望去,轻风扫尽浮云后的天空,仍像百年前一样,透着一种说不清、道不出的湛蓝色,就像近百年的中国画坛,流派纷争之后留下的则是更多的思考。