中科院唐晖 唐晖:在手工创作中享受快乐

唐晖给人感觉,是一个很朴素的人,认真的画画、安静的坐在台灯下画素描、沉浸在每一个细节当中,从画画的过程中获得了所有的乐趣,就像在练气功…但画完之余,抬头看周围,世界还是那个世界,人还是那些人,心情总是难免在这浮躁的社会中变得动荡起来。

艺术家需要练的功很多,怎样在这样一个容易让人失衡的世界中平复下来,重整心情,再投入到自己喜欢的创作中,这也是每天都需要练习的基本功。唐晖说,他还在练,手工制作就像武术一样,有一个功他还没练好。他希望自己以后的画能更纯粹,创造出来的情境能更单纯。

17岁 VS 85新潮

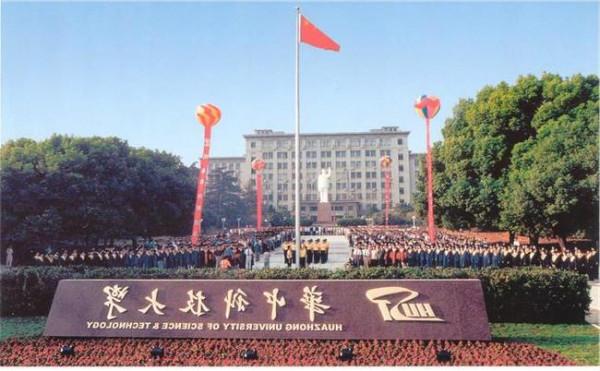

M:1985年你17岁的时候,你的一件作品就参加了当时很重要的一个展览——《前进中的中国青年美展》,在中国美术馆展出,17岁就成为和“85新潮”的一份子,这对你将来所走的路是否起了决定性的作用?

A:我从小就爱画画,家里的墙都画满了,喜欢画画可能是因为家庭背景的关系,我父亲说我2岁就喜欢画画。我后来考入湖北美术学院的附中,很受当时附中老师的影响,我们附中有一个老师叫徐坦,现在也是中国当代艺术很有名的观念和装置艺术家。

他那时候教我们素描,在教素描的过程里给我们灌输了很多我们平时所不知道的艺术上的一些想法、一些观念、一些信息,造成我们对自己的创作很不满足。上附中那时,正好是85新潮如火如荼的时候,所以我们也加入进去了。

那个时候大家关注的都是全国美展,湖北的艺术家都会以自己参加了全国美展而荣。《前进中的中国青年美展》是当时很有名的展览,所以我们也拿作品去参加,我当时画了一幅小油画叫《画室》,后来得到通知,我这幅画入选了这个美展,但这个展览组织很混乱,至今这幅画还没回到我手上。

M:那现在这张画已经不知所踪了。

A:对。那幅画画的是一个女孩站在一个画架前面。

M:然后你后来就来到北京上了中央美院的壁画系,毕业之后你就留校教书了。看起来是特别顺理成章的一条道路,你会不会想,如果不是这样的一条道路,有没有别的可能性?

A:其实,我的同学和朋友也觉得我留校任教可能对我来说并不一定是特别好的事,表面上看生活很顺利,人生也很顺利,但是对我的创作并不是特别有利的。有可能我毕业了以后又回到武汉,再发奋努力,说不定能创造出更好的作品,因为留校,我过去的一个庞大计划就没有实现,就是这次展览中的那幅作品《时空一击》,那张画的规划应该在20米或者30米,最后画到了大概5米的样子就无非再进行下去了,这跟留校以后很多的教职任务有关系。

我们刚留校的时候会被安排在学生会工作,要干一年的行政工作,也没有画画的空间和可能。像我们同时毕业出去的学生就有很多非常成功、有成就的艺术家。

M:但你的未来也很值得期待。

A:我希望是这样,反正我是按照自己的兴趣和爱好在创作。

纪念碑系列 VS 情绪上的缺失

M:在九十年代的时候你画了很多科幻的题材,画机器人和一些幻想的空间,现在你还对那样的题材感兴趣吗?

A:这也是童年的爱好,朋友说是一种工业崇拜,我从小就喜欢工业、机械、武器这些东西,这是小男孩的一种兴趣,那时候的画中把这些兴趣引申了过来,但现在,随着年龄和生活的变化,兴趣在慢慢转移,现在我更喜欢比较温暖的东西、人情的东西,而这些东西也都是在不断的跳跃、在转移的过程中。

M:对,实际上看你的画能感觉到是特别明亮的,是用善意的心情去看待这个世界。

A:因为我曾经用十年的时间去创作了一个佛教题材的壁画,这对我来说是有影响的,现在的社会有信仰的危机,我更憧憬一种善意的,让人感觉舒服的东西,因为我们已经生活在这样一个社会中,有些人的作品让人感觉到颓废、缺乏希望,但并不是所有的艺术家都是那样来创作的。

M:看到你2007年、2008年创造的纪念碑系列,有特别浪漫的情怀在里面,这组作品是不是你有了一定经历、到了一定年龄后的一种情怀回归的作品?

A:画这样的题材其实也是觉得自己在情绪上的一种缺失,缺失以后就想要得到,就像对我们现在周遭的生活环境有一种缺失感,但不知道缺什么,我希望我的作品里所表达的东西能让人体会到一种自豪和崇高的意境,这组作品更多强调的是一种情境的东西。我不把自己的东西归纳成观念艺术,这些画更多强调的是绘画性,强调颜色、色层之间的一种关系、质感的关系,它们共同创造出的情境带给我们另外一种想象的空间。

唐城计划 VS 中国人的审美

M:你这次展出的一些小作品是您做唐城计划的一部分,那是一个怎样的计划呢?

A:唐城计划是我2002年开始的一个计划,这个计划其实也是跟中国传统文化有关的,作品做的是一个空间站的计划,因为2002年的时候俄罗斯、美国已经在太空上做空间站计划,每个国家都可以参与,你只要接口是统一的,你做了自己的空间站就可以去对接,我就设计了中国的空间站,就叫唐城。

这个空间站其实是一个文化概念,它不是一个真正可实施的空间站,它的文化概念有点像纽约的唐人街、东京的唐人街,中国人聚居的地方都有中国人痕迹的东西,但我觉得很多这样的痕迹是缺乏美感的,所以,我尝试把我们血脉中富有审美的那部分调动出来,打造一个更有美感的空间站。

我尽量在造型上、在线条上接近这样一种感觉,做的时候是请了很多工匠,跟他们一起探讨,这个话题要谈会很大。

2002年这个作品完成了以后,我意识到,装置作品往往是需要很多人来共同完成的,而我这个人喜欢自己动手、自己来制作,在这个里面才有快乐,当你设计一个东西去分配别人做的话,你无法去控制,自己觉得也没多大的意思,所以后来我又回归绘画了。其实也是一种兴趣的驱使,只有在动手的过程里面才能得到快乐。就是这样。

当代艺术 VS 环境的困惑

M:说到当代艺术,你作为其中一分子怎么看中国当代艺术这个环境?

A:我觉得现在中国当代艺术这样一个大的环境其实挺符合我们国家现在的状况,可能未来几十年甚至百年以后,把它再翻出来的时候,人们能通过这些作品感受到现在社会的气氛,我觉得它跟现下的境况是吻合的,我们需要看到的是真正的观念,而不是虚张声势的观念。

M:这样的一种环境下会给你的创作带来困惑吗?

A:当然,它会影响你的心情,每个艺术家的心情都会影响。艺术家是这样的,创作的过程里你投入了很大的力气画一个东西,你还陶醉在每个细节里面,但是人们不需要这些东西,你默默的在做,但是不被关注。这种情况是会影响艺术家的创作。但是这是中国现在的现实。

文化有机论 VS 自由生长

M:关于你的作品,有一种说法特别有趣,就是关于“文化有机论”的,说在不同历史和空间下的不同文化没有本质的区别,只有形态的区别,你想通过你的绘画呈现的世界就是这种不同的状态,但是它们可以在一起融合,在一起很快乐的生长、生活,这就是你画中的一种状态,是你的一种理想,是吗?

A:当然我的作品是有感而发的,是自然生长出来的,我没有对自己的作品有一个统一的规划,我没有固定的描绘一个形象,大家对唐晖形象的感觉就是“想不出来”,有人会想他画过科幻,但现在又不画科幻了,画另外的一些东西,没有给自己一个定论,但是我觉得我的创作就像一棵树一样在生长,它可能今天长了这个树枝,然后在这个树枝上再长出一个什么树枝来,希望不停的让它自由自在的生长。

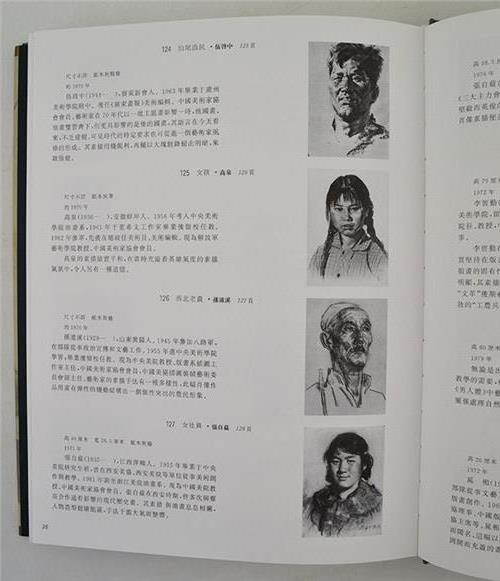

M:看你的素描后,觉得你对素描有特别的偏爱,感觉你在画的过程中享受到很大的乐趣。

A:对,素描能够让自己的心很静,沉静下来,有点像在画工笔。在画它的时候,可以抛开所有乱七八糟的事情,在桌子那儿、台灯底下慢慢的画,有时候听着音乐就可以沉浸在里面,这有点像练气功,以后的画可能更加的纯粹,现在还是在创造一个意境、一个情境,以后会变得更加单纯。

手工制作 VS 练功

M:最后想问,你对东站的这个个展怎么看?

A:这个展览对自己来说是一个整理,有点回顾性的。按我这个年龄不应该办回顾展,但是通过这样的展览可以整理一下自己未来的方向,看看过去哪些创作没处理好,就是把新的作品、老的作品都对比一下,然后也可以跟朋友进行交流,比如尚扬老师、孙景波老师都觉得老的《时空一击》里面有些细节比现在画得好很多,那我自己就要想现在是缺失在什么地方。

M:哦,你在想这样的问题。

A:对,在整理自己的想法,其实我觉得当代艺术太把艺术家的手工劳动忽略掉了,但我的乐趣就在手工的制作里面,这种手工制作它就像武术一样,有一个功我还没练好。

M:是吗?还在练。

A:对,要不断的给自己提出高的要求,我不觉得中国现在的绘画技术比世界上其他的绘画好,现在有些人盲目自大,中国的学校教学里都说全世界已经没有画写实的了,中国是画得最好了,我觉得不能这么看,我们对绘画的理解有的地方是差得很远的。