汤炳权的儿子 抚育自闭症儿子的辛酸经历:“没有学校肯收我的孩子”

每个降临人间的孩子都是天使的化身,但是有这样一群孩子,他们生下来就注定是孤独的天使。

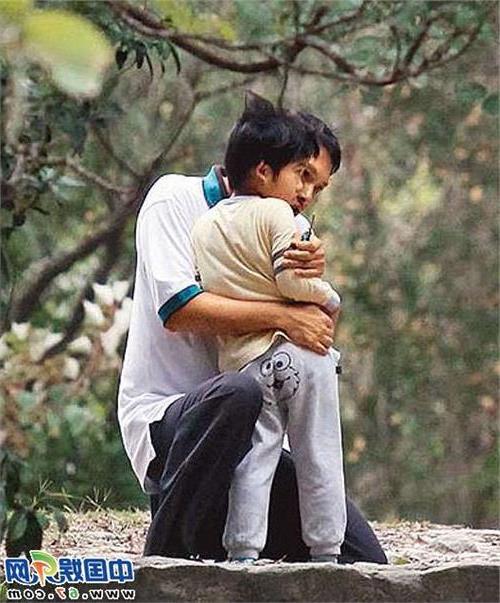

黄昏,阳光斜斜的照进车内,妈妈廖艳晖正在开车,凯文安静地坐在旁边的副驾驶座上,正好遇上了红灯,车停了下来,凯文很自然地拉过妈妈的手,低头温柔地亲吻,直到绿灯才放开。看着这一幕,根本猜测不到这十分帅气的小男孩是一个自闭症儿。凯文和正常的孩子不同,通过训练,他会开口叫妈妈。但是他无法和普通的孩子一样理解妈妈是怎样的一个概念,他生活在自己的世界里。

廖艳晖,深圳自闭症康复研究会的发起人,一个自信、乐观而坚强的女人。她的自我介绍常常是:“我是自闭症儿的妈妈!”

自闭症儿很难得到社会的接纳,这位坚强的母亲在抚育孩子的过程中有着怎样的辛酸?日前,本报记者专访了廖艳晖。

“从上苍将你赐予我的那一天始,我俩一路同行,十年了,这条路,落叶无迹,走过四季,走过我与你,我们离自闭之门越来越远……凯文,我想送你一片天空,天空里有你、有我,有你爱的人,也有爱你的人,天空里有昨天、有今天,也有明天。”

这是母亲廖艳晖在自闭儿凯文11岁生日上的感言,同样,这是所有在“自闭之门”外执着地陪伴着孩子的母亲们不变的誓言。

“只要我先说明孩子有自闭症,就没有学校肯收他”

记者(以下简称“记”):什么时候发现自己的孩子患有自闭症?当时感觉害怕吗?

廖艳晖(以下简称“廖”):孩子两岁半的时候,我带他到儿童医院看医生,医生说孩子有两种可能:一是大脑发育迟缓,也就是智障;另外一个就是孤独症,也就是我们说自闭症。孤独症对我而言,是一个太陌生的名词,我顾名思义地以为孤独症就是孩子比较孤僻,只要以后我们多陪他说话、多找些小朋友来陪他玩,他就会没事了。

所以在医生的两个判断里,我当时更希望孩子患的是孤独症。我万万没有想到它(自闭症)比大脑发育迟缓要更严重得多,可怕得多。

现在有不少家长刚知道自己的孩子是自闭症时,也跟我当时的想法一样,根本还不知道担心害怕。但是事实上,要带好一个自闭症的小孩比带好智障的孩子难得多,为了照顾好孩子,我经常累出肺炎,连续打15天吊瓶。自闭症不是许多人想象的那么简单,而是一个母亲一生都必须要面对的苦难。

后来,送孩子上幼儿园第一天,老师就问我家里是不是没有吊扇,因为孩子第一天上学就仰头看了整整一天吊扇,我想他可能只是好奇而已,也没有多想。可是过了没多久,老师就建议我带孩子去医院看看,说我的孩子与其他孩子实在有太多不同,她说得很含蓄。在医生的指引下,我才赫然发现普通孩子都会的东西,凯文却不会,任何事物他都不愿意去理会,我这才开始真正害怕。

记:凯文在幼儿阶段,和其他的孩子有很多不一样吗?

廖:现在回想,孩子确实有很多和普通孩子不一样的地方,有些习性可以说是怪异的。但是说实话,在当时,我并没有察觉。比如,凯文两岁多的时候还不会说话,我就压根没想到他跟别的孩子有所不同。怀孕时我就熟读了4本育儿书籍,我边学边做地实践妈妈之职,发现每次凯文都是在发展阶段关键点的最后一刻才能跨越过去,例如转头、翻身、走路都是在书上最后期限学会的。

因此,孩子的语言发育我也等待着最后期限的来临,再加上亲戚朋友都说“贵人语迟”,我被大家安慰着并抱着侥幸的心理对孩子的许多与众不同都视而不见。

也因为太爱孩子了,所以总是用放大镜看他的亮点、忽视他的迟缓,甚至许多自闭的怪异行为经过我的麻痹过滤,都被我看成了“能干”,例如他总是把拿多的物品摆放到原位、回家总是认定一条路……

记:孩子上学的事情,是不是遇到了特别多的困难?

廖:我一直希望凯文能跟正常的孩子一样,到普通的学校上学,可是真的太难了,我几乎跑遍深圳所有的幼儿园、小学,没有学校愿意接收这样的孩子。几乎整个深圳市的幼儿园凯文都上过,都是上了没几天就被退回来,只好再换另外一个幼儿园。

他第一次去上幼儿园,我把他打扮得非常帅,刚好那天他也比较安静,算是给他蒙混过关了,校长没发现,就让他在那里上学。可是几天后打电话过来了,说他整天乱跑阿,因为他跑出课室,老师去追他,结果有同学在课室发生意外了,要我把孩子接回去。

老师对我说:这个孩子与别的孩子不一样,我教不了,也不敢教。当时我心里都还是不服气的,我不认为我的孩子上不了学,我想证明给他们看我的孩子是正常的,可以学得很好,就把他送去了一个最贵的贵族幼儿园,1万元一个学期。结果还是一样,学校又打电话过来说,能不能只让凯文每天只读半天呢?因为是收了高额学费的,学校没有说让他退学。

但是我还是赌一口气啊,不读就不读了,没有让他上了。现在想想,如果再有这样的机会,我愿意跪在地上求他们。

以后只要我先说明孩子是有自闭症的,和普通的小孩不一样,就没有学校肯收他,因为他不正常。别的孩子有校服穿,我的孩子没;别的孩子有书包背,我的孩子没有;所以我自己去帮他买校服,买书包,自欺欺人啊。

“有亲戚朋友甚至劝我把孩子丢在大街上”

记:当孩子被诊断为自闭症后,家里人的反应是怎样的呢?

廖:小孩被确诊为自闭症后,对于孩子的“去留”问题在家里曾产生很大矛盾。有亲戚朋友们劝我把小孩送去特殊学校进行全托,或者送到乡下去,或者丢在大街上,但我觉得孩子是我带来的,我得负责,我无权剥夺他在社会中平等参与的权利和机会。

记得有一次我带着凯文在食堂吃饭,公公发短信来,建议将凯文送去特殊机构或学校全托,而原因就是“一个玩具引发的目击事件”。

原来是去年过年时,公公正抱着我女儿,女儿与凯文抢玩具,凯文一下着急了,狠狠地朝妹妹的胸口捶了重重的一拳,好响一声,女儿没有放声大哭,只是眼泪哗哗地流。公公的心碎了,他说他感觉自己要挺身而出了,虽然明明知道我极可能不会同意,但出于保护妹妹及维护家庭,他还是要说:“现我是要言明的时候了……”

收到短信后,我转发给了丈夫,当他知道是公公的建议后,他的回复是:不是我经常带孩子,所以你自己决定吧,但不管怎样,他都是我的儿子,如果不与他一起生活,我会觉得不习惯。

“每次带孩子上街,我都要武装自己”

记:孩子由于自闭症,进入社会环境中会出现什么问题?其他人对此又是一种怎样的态度呢?

廖:闯祸,不断地闯祸。每次带孩子上街前,我都要不断地武装自己。因为对于作为母亲的我来说,这就意味着一场战争的开始,我需要把自己的脸皮锻炼得非常厚,不然根本坚持不下来。比如说带他去看电影,他会出人意料地大喊大叫;带他去吃麦当劳,他总是把手伸到别人的盘子里拿起来就吃,我不得不给人陪不是,并解释自己的孩子是自闭儿;带他去儿童公园,他总是没有耐心排队,直接就往场子里面闯,不让他闯他就大哭大闹;带他去医院打针,所有的护士都不愿意操作,因为一有异物接触到身体,他就会左右扭动,好几个人按住他都难以成功;带他到商场的结果往往是几个孩子的父亲在出口处等着要“教训”他,而当我向家长们解释孩子患有自闭症时,他们会说:“孩子患自闭症你还将他带出来?”这时我总是感到心里非常的苦,因为家长们的责骂其实更多地是针对我,自闭症孩子的母亲,当我没有解释,他们认为我没有教育好孩子;当我解释了,他们认为我没有照顾好孩子。

每次从外面回来,他哭我也哭。有些不了解自闭症的人,说孩子之所以得病,是家长没有照顾好,整天把他给保姆带。而其实我用了整整5年的时间,就是他的关键时期,全身心都放在他身上了,每年只有半年在深圳,另外半年在北京或其他城市,找地方给他治疗,就像是母亲带着孩子在流浪。照顾小孩,其实只是身体累,旁边人的不接纳、不理解才让我心累,可以说是身心俱疲。

而我能做的,只能是不断道歉、不断厚着脸皮去“公关”,希望周围的人能够接纳我的孩子。我一直认为,做自闭症孩子的妈妈脸皮要够厚,嘴巴要够薄。人家推销产品,我推销自己的孩子,我要让邻居们接纳他。很多家长,因为孩子自闭,自己也变得“自闭”,这样让大家更加不能接纳孩子,看到孩子出门就远远躲开。

所以说,有自闭症的孩子出生,他的妈妈也要不同于普通孩子的妈妈,不仅要牺牲自己的许多东西,也要更加勇敢。比如,我们生活的那个社区,如今邻居们对他都能接纳了,这都是取决于我的公关能力!

“两个孩子我都一样爱”

记:你在凯文两岁多的时候又生了一个女儿,你是出于什么考虑才做出如此选择呢?女儿出生之后,你又是如何来协调凯文和女儿的?

廖:我当时没有想那么多,生了就生了。两个孩子我都一样爱,不是说我能把爱活生生分成两半,一人给一半这样。生完女儿后请了三个保姆,但是保姆带不了凯文,有些保姆我们没有对他说明情况,但也是带了一天之后就会向我们辞职,或者直接跟我们说:“你们的儿子有病,我带不了”。

产后那段时间我只能让他奶奶帮忙带着凯文了,这时我会觉得我对不起儿子;但之后5年我是全身心地放在儿子身上,全国到处寻医,这时我是对不起女儿的。女儿的幼儿园老师曾经对我说,从你女儿脸上的表情就可以看出你回家了没……现在哥哥经过治疗情况转好了,我要补偿给妹妹,带她去看电影,去科学馆,这些地方都是哥哥不能去的地方。

其实这关键的5年过去了,让哥哥能够恢复好一点,将来对女儿来说哥哥给她的负担也少,这也是对女儿的一种爱。

记:哥哥和妹妹之间经常闹矛盾吗?有打架吗?

廖:肯定有。妹妹刚写的作业会被凯文撕烂;刚削的铅笔会被咬断;漂亮的发卡会与头发一起被哥哥生生地扯下来……从蹒跚学步时,女儿就已经懂得要防备哥哥以保护自己。小时候在家里看见哥哥过来,妹妹就举着双手扒在墙上,等哥哥过去后才敢走开。亲戚们都劝我放弃凯文。妹妹很懂事,但是哥哥总是无意地伤害妹妹,他可能觉得妹妹是一个洋娃娃,如果没有人干预,他可能会把妹妹的眼珠抠出来。

大家说你为什么不把哥哥送去元平学校,他根本没有希望了,就是一个废品,元平学校有住宿,可以眼不见,心不烦,全心全意培养正常的妹妹。但是我不想,也绝对不会放弃凯文。

我试探地问女儿:“咱们把哥哥送去元平学校,周末接回家,或者不接就在外面租个房子给他住,很多家庭都是这样处理的,怎么样?

或者,咱们待会上街时把他丢在大街上,不要他了,好吗?“女儿似乎想也没想就说:”不好。“我问:”为什么?“她说:”不知道,反正就是不好。“啊,那一刻,我真的很欣慰,女儿的回答是这个世界上最最美妙的回答!

我的爱不能说全部放在了两个孩子身上,我还有丈夫还有家人,但我对两个孩子的爱是等同的。

“自闭症孩子的未来,家长都不敢想”

记:对于未来,你有什么想法和期待?

廖:自闭症孩子的将来是很多家长想都不敢想的,想的话会一个晚上睡不着。看到街上有捡垃圾吃的,赤身露体的,好害怕自己的孩子将来变成那样。想不如去做啊,想那么多有什么用呢?这些孩子其实关系到三代人的命运:他爷爷辈一代,我们一代和孩子一代。

我现在所做的从长远来讲是在减轻我女儿和整个社会的负担,我们康复中心就在尽量使这些孩子具备一定的生活能力,尽量达到自理。自闭症研究会作为一种非营利性民间社团,我们还希望通过它对社会产生一定的影响,减少社会上存在的障碍,让自闭症孩子真正拥有平等参与的权利和机会。

“自闭症孩子需要的是社会的接纳和爱”

记:自闭症研究会成立的出发点是什么?

廖:自闭症研究会成立主要是两个方面的考虑。一方面就是康复中心对自闭症孩子的训练,提高他们的技能,努力地使他们能为社会所接纳;另一方面就是对自闭症的研究和宣传,提高社会对自闭症的认识程度。打个比方,前者是努力使20%向80%靠拢,后者是希望在80 %中能够营造出一个“社会环境”来接受那20%.记:根据目前的情况,你认为自闭症研究会和这些自闭症孩子面临着哪些问题?你对它有什么期待?

廖:现在研究会最大的问题就是资源的缺失和对自闭症这一领域相关政策的支持不够。我最希望看到的是这些孩子能像享受义务教育一般接受“义务康复”,自闭症研究会能够向“公助民办”方向上发展,让更多患有自闭症的孩子能够及时地接受康复训练和治疗。

我们现在做的工作其实是香港澳门20年前所做的,我估计深圳要像香港澳门那样,要过30年。现在国内自闭症人士的康复服务非常缺乏,现在学生有九年义务教育,为什么我们自闭症的孩子没有义务康复呢?我们的愿景是这些孩子能在无障碍的社会里拥有平等参与的权利与机会,共享社会文明成果。

聋人要在社会无障碍,需要助听器;哑人要在这个社会无障碍,要靠手语。我们自闭症的孩子呢?要的是社会的接纳和爱,有一个好的环境。

“就像那首歌唱的:长路奉献给远方,玫瑰奉献给爱情,……我拿什么奉献给你,我的‘小孩’?我不停的问,我不停的找,不停的想。”廖艳晖轻声地哼唱着。