专访金华籍史学泰斗何炳棣

何炳棣,祖籍金华,1917年生于天津,1934年就读清华大学历史系,从蒋廷黻、刘崇铉、雷海宗、陈寅恪及冯友兰等名教授学习。1938年大学毕业,随即前往云南,任西南联合大学历史系助教及教员。1944年,以总分第一名考取第六批庚子款留美公费,并于次年与杨振宁等人同船赴美,入哥伦比亚大学,专攻英国史及西欧史,1952年获博士学位。

在获得博士学位前,何已于1948年前往加拿大英属哥伦比亚大学任教,1963年转往美国芝加哥大学,1965年荣任同校汤普逊历史讲座教授,1987年退休。随后往加州大学鄂宛分校,任历史社科杰出访问教授,1990年第二次退休。

何炳棣先生著作宏富,每一部作品都在海外产生巨大反响,被公认为历史学界泰斗。1979年获选美国艺文及科学院院士,1997年获选中国社会科学院荣誉高级研究员(相当于院士)。1975年至1976年,他被公推为美国亚洲研究学会会长,是该学会的首位亚裔会长,也是迄今唯一的华人会长。此外,他还担任全美华人协会第一副会长。

采访何炳棣先生前在网上查阅他的相关资料,看了之后不禁有些心慌,想:这将是最艰难的一次采访。

我实在没有想到何炳棣先生的成就是如此之高,更没有想到自己有幸能与这样一位学界泰斗对话。

虽然已是91岁高龄,但满头银发的何先生思维缜密,言语之间逻辑性极强。他的记忆十分清晰,许多数字往往脱口而出,没有丝毫迟疑,甚至记得自己每一篇作品的发表日期;而对一些深奥的学术命题,则往往只用一两句话就可作出生动的说明。

最令人惊讶的是,这位学问广深如海的老人,依然保持着他个性的桀傲和对学术研究的较真。说到激动处,他会双手拍案,怒颜斥骂。而在谈到一个学术问题时,他特别用纯熟的英语强调了“温哥华”的翻译并不准确,差异只在一个字母的发音。

一个半小时的长聊,何炳棣先生未显疲态。更衣赴宴前,特地问记者:“我看起来还行吗?”得到肯定的回答后,他高兴地笑了……

“狗洞里的天王算什么”

记者:在您的记忆里,对于父亲、对于金华留存有怎样的印象?

何炳棣:童年时代,我受父母的教育,受金华的外祖母的教育,那是一辈子有好处。父亲对我的教育是很认真的,先父48岁生我,我是独子,他没有考上举人,希望我能够成功。从小他就让我的想法跟别的小孩子不一样,这点太厉害了,非常了不起。

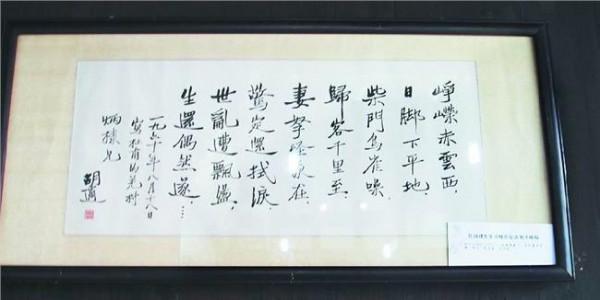

他一辈子不得意,只能教我啊。但他不是一天到晚盯着我,而是教育我,启发我。他骂我也骂得很厉害。我背古诗词背得好啊,有人夸我,我就翘尾巴了。他就骂我:“你就是狗洞里的天王。你将来到外面去,看看大的世界,如果还能做天王才算了不起。狗洞里的天王算什么?”

后来,在我出去以后,我的第一个志向就是在最短的时间内,在中国史研究方面打进西方第一流的期刊。没有人做到过,我做到了,而且接二连三地做到了。我的博士论文,第一个作品———《英国的土地与国家,1873~1910》,把当时美国两大派持续了多年的争论给解决了。从我那篇文章开始,他们没法子辩了。给他们决胜负的,就是何炳棣。

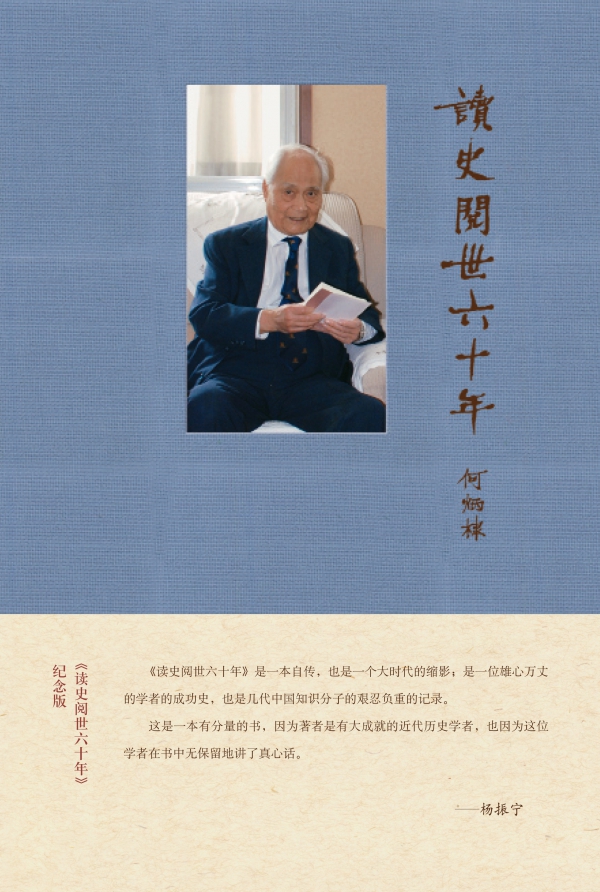

我在自传《读史阅世六十年》第一章的附录里面,回忆了童年时代受的家庭教育。但还是写得太简单,下一版的话要补充。

记者:当年您跟杨振宁他们一起考取第六批庚子公款留学美国,您是第一名?

何炳棣:我们是第六届。当时一共考22个科目,每个科只有第一名才能出去。22人里头,西洋史第一名是我,物理学第一名是杨振宁。22人,每个人科目都不同,就像苹果、梨、橘子或者香蕉,不能比。可是当时大家暗地里也在比。

都说谈学问的很沉闷,这里却有个笑话。1996年,就是50年后。我们在台湾为吴大猷先生贺寿,有一个题为《人文与科学》的对话,主讲人是杨振宁和我。对话结束后两天,我、杨振宁、邱成桐去一个新闻发布会。

杨就说,他刚去了北京,清华大学的校长拿出我们当年的考卷给他看,他是68分,不高。他指指我说:“我们20个人里头(有两人够不上标准),分数最高的是何炳棣,73.5分。”后来我就跟他说,我是78.5分,你欠了我5分。

不做第二等学问

记者:到美国以后,杨振宁他们得到的重视,他们所产生的影响力似乎比你们要大?

何炳棣:科学界里面也有运气,有的人大好特好,像杨振宁,哪一个阶段都是特别好。从小他父亲就是大数学家,读清华大学时学校的物理学研究跟世界的先进物理学已经很接近了,他个人很勤奋,出国也是一帆风顺。还有李政道,他的天分高得很。

18岁就自修,后来转到西南联大,向吴大猷要理论物理方面最难的书,吴把书给了他,结果李政道不到两周就还给他,要更深的东西。吴大猷很惊奇啊。李政道没有大学学历,而且年纪那么小,但国家要输送几个人出国,吴大猷就把他带出去了。

杨振宁、李政道所在前后30年,是芝加哥的黄金时期,当时芝加哥物理学研究实力非常雄厚,获诺贝尔奖的很多。可是我们做人文学科就不被注意。人文界想在美国找口饭吃,很困难,不像以后有那么多奖学金。所以那时候,我是很挣扎啊。清华大学只支持两年公费,可是文科怎么够呢?光看那些史料都不够啊。我10万字以上的博士论文,最后只差一段资料,却实在没有时间去看了,只能去谋生了,于是跑到加拿大的温哥华去了。

记者:你的博士论文没有写完?

何炳棣:没有。我在挣扎的时候,写《英国的土地与国家,1873~1910》。我的志向很大,导师也跟我说,这是真正有创造性、有魄力的东西。虽然因为种种原因,这篇论文到现在都没有正式发表,但我到今天都不惭愧,他们现在在做的东西还赶不上我几十年前做的。

我想,我跟金华人尤其是年轻人如果能够产生情感上的联系,就是我早期奋斗的那些东西。那些最有意义。当初我一步步地奋斗出来,哪一步都没有侥幸。与科学界比起来,我是太不幸。我在加拿大挣扎了15年,后来芝加哥大学请我,1962年,一去就聘我为正教授,1965年给我讲座,这在历史学方面,中国人是第一个。之前还有一个人,那就是数学大师陈省身。

我在清华所追求的就是想知道我这一行世界最高的标准是什么。数学家林家翘跟我说:“要紧的是不管哪一行,千万不要做第二等的题目。”这对我影响极大。我在《读史阅世六十年》里头讲的,处处都是我对我这一行里面最高标准的追求。

第一是了解,第二是追求,追求的时候要看你的工作、天分、意志的配合。何某人唯一值得效仿的就在于此———无论做哪一行,都要去了解这一行的世界最高水准,要怎样努力才能够了解,才能够达到这个最高标准。或者达不到的话,我也尽了我的力量。就是这种精神。最后,即使你达不到,这一生也不白活了。

批黄仁宇:这个人“不忠实”

记者:史学家里面,近些年,黄仁宇的著作在国内很受推崇,比如他的《中国大历史》、《万历十五年》等。对他的著作,您怎么看?

何炳棣:黄仁宇这个事是糟糕。他对历史不忠实。黄仁宇被纽约一个州立大学撤职。当时我在芝加哥,还有好几个朋友,写了多少次信想帮他复位。李约瑟编写《中国科技史》,中国捧他为圣人,他请我主编《农业》那一册,我拒绝了。

他的观点是一切东西要编成书册,就是写出来有固定的规律,册籍化。这个观念不对。另外,他不忠实,明朝人口和土地的数字,我的书《明初以降人口及其相关问题》、《中国历代土地数字考实》出来全世界震惊,其中的数据成为学术定论。他不敢用。所以,我想,(对国内读者来说)需要更多的知识,更清醒的认知。

1953年,祖国第一次人口普查,结果是5.83亿,震惊了世界。所以从1953年起,我做中国人口的研究。但光做人口专家不行,我要解释为什么中国在明太祖以后这600年之间人口会“爆炸”。从土地、农业、移民、政治、财政改革……各个方面,都囊括里头。

做这个论文牵涉面极广,处处考据,还要知道财政学、农业学、政治学等等。几个大的汉学图书馆,国会、哈佛、哥伦比亚的,都联合起来,方志3000多种,此外再加上各图书馆善本书籍等,胶片几百种,我起码得把几千种方志加几百种特别难得的善本都看完,还有大量其他资料。人口的、土地的,所谓的耕地数字、超省际移民、会馆制度等相关资料。因无法复制,什么都是手抄的,夜以继日。

记者:这是你的优势,可以看懂古籍善本,西方的研究者做不到,是吗?

何炳棣:英文的东西我看起来快,他们里头论述中国的东西,肤浅万分,他们怎么有能力钻进去?通常,人口学得几年才能完成,光资料收集就得几个夏天。可是我很快把西方最高的知识、争论在哪儿都看清了,我用中国的史料在理论方面抓牢了。

《黄土与中国农业起源》在《美国人类学家》上发表。当时,西方研究者对中国农业的观点有很多偏见和错误,我告诉他们:16世纪的中国,农业不但不落后,还是世界上最先进的。中国的农业有了不起的革命,粮食的生产足以维持高速增长的人口。

我当时的资历还很浅,是副教授。可是那篇文章在《美国人类学家》上发在第一篇。这本杂志,完全以文章的重要性排先后。所以,当时我设置那个最高的标准,汉学界除了我,谁还能打进去?

用英语写中国史,没人写得过我

记者:与其他史学家不同,您是用英语写中国历史。是不是可以这样理解,您的治史观点也是西方的?

何炳棣:我英文写得好,不是一般念历史的人赶得上的。英文不好没有办法做研究。我是用英文写历史,想法都是拿英文想,没有把中文临时翻译成英文的。可惜,我最好的、最精彩的英文著作,国内翻译不出来,有的还翻错。我很生气。这个我写起来多累啊,翻译的人怎么找得那么差劲?

说到英语。1945年到纽约还没有入学之前,我就没有受到歧视。因为我的英文完全可以跟美国人交流,他们的东西我懂,东方的东西他们不懂,所以他们很佩服。杨振宁懂我这点。我们俩在这点上非常相同:绝对不能给中国人丢脸,只能给祖国争脸。这是我跟杨振宁这辈子最信守的话。我想,不是一般出国的中国人都有这个抱负的。

1960年2月12日,美国在全世界选750本书,做一个图书馆的电子书库,供各所大学的学生查阅。我的《帝制晚期中国社会的成功阶梯》选进去了。英文要是写得不到家,怎么会选进去?

记者:您学习英语有什么技巧吗?

何炳棣:我的英文还不够好。有位大学者跟我说要写到“三分随便”,我做不到。我是苦得很啊,美国大的历史家、政论家,我要是有那个“三分随便”,早就把他们打得稀烂了。费振清说过一句话:“中国要有五六个何炳棣的话,西方就没有人敢对中国史胡说八道了。”当然是夸张了,但是他们西方第一流的记者、学者错误都很多,我要有“三分随便”,早就可以打他们了。

但是,在中国历史方面,能写过我的人很少了。我学英语,没有技巧,全部是用功学出来的。在清华大学时,天没亮就到草地上去背。

中国传统文化轴心并非儒家

记者:对于国内史学界的现状您怎么看?您从什么时候开始研究中国土生文化的起源?

何炳棣:我不愿多谈这个。大多数人在做疏目通史,但是做史得有原创的见解。我已经这么老了,这次来,是想把一生最重要的见解讲出来。中国哪里是儒家的传统?是孙子、墨子、商鞅的传统啊。儒家不是没有作用,如果没有儒家的融化,我们都接受不了。

举个简单的例子:墨子最讲人道,兼爱非攻。非攻,不懂攻怎么非攻,怎么抵抗?怎么守?攻是侵略战争,是最可怕的东西,你不把握住致死之道,如何保护人民的生命?墨子是倒霉,几千年受儒家的攻击。在我看来,孙、墨、商才是中国传统文化的轴心,哪里是儒家啊!秦始皇统一之前儒家一直是倒霉的时期。墨子到秦国去,2400年以来没有人考证出来,我得到了,所以这次准备到北京去报告一下。

![>读史阅世六十年何炳棣 读史阅世六十年[mobi] BY:何炳棣](https://pic.bilezu.com/upload/7/44/744074d31531f48edc1e109074d9d200_thumb.jpg)

![>蒋廷黻mobi 读史阅世六十年[mobi] BY:何炳棣](https://pic.bilezu.com/upload/7/71/771e58752510d8da769c61156be8f190_thumb.jpg)