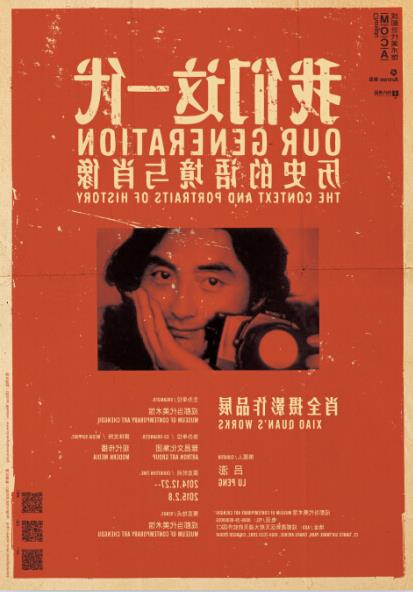

张晓刚的艺术评论 吕澎首本艺术家个案研究著作 《血缘的历史:1996年以前的张晓刚》

6年前张晓刚出版了一本名为《失忆与记忆:张晓刚书信集(1981—1996)》,吕澎新书《血缘的历史:1996年的张晓刚》之所以也选择了1996年作为时间节点,一方面因为1994-1996年是张晓刚“大家庭”系列作品成型期,另一方面1996年之后书信资料也就越来越少了。这本著作是一位资深艺术史家对于当红艺术家个案的深度研究,从中可以读到许多不为人知的精彩。

2009年底,我参与了《失忆与记忆:张晓刚书信集(1981—1996)》的编辑工作。这是基于20多年前我翻译出版的《塞尚、梵高、高更书信集》(四川美术出版社1986年第一版)的一次专业性提醒:对艺术家的研究,收集并整理书信写作和相关文献档案是最基本的工作。

从上个世纪80年代初,张晓刚就开始了他富于探险性的艺术历程。这位双鱼座的卓越敏感者作画、阅读、写作以及不同时期对挥之不去的内心焦虑与思想困境的深深卷入,使得他的艺术历程构成了一个具有象征性的历史景观:这位艺术家的艺术实践与思想包括了1978年之后中国艺术史中不断发生的数次重要变迁。

“文革”期间,张晓刚的父亲在中共中央西南局工作,他随父母从昆明迁往成都。中共在西南地区的这个庞大机关于1949年成立,1954年4月撤销,以后又于1960年恢复,张晓刚的父亲是1963年从云南省委抽调到西南局的。

由于机关干部数量众多,西南局宿舍有若干个,主要有桐梓街大院、鼓楼北三街大院、三槐树大院、内北巷大院、永兴巷大院以及一号院,各个大院之间的距离不短。张晓刚的家住在鼓楼北三街大院。我的父亲也是西南局的干部,家住在三槐树大院,距离其他宿舍大院很远,所以,不同大院的小孩如果没有在同一个学校读书,之间就几乎没有什么来往。

1973年,西南局撤销,张晓刚因父母被安排回昆明工作而随家回到他出生的这个城市。大学期间(1978年初一1982年春天),曾住三槐树大院、西南局解散后也随父母回到昆明的赵燎原偶尔到成都玩,告诉我说:“原来住在鼓楼北三街大院的一个画画的伙伴,叫‘张晓刚’,他现在是我们在昆明的邻居,画得很不错,有时间让你们认识一下。

”可是,直到1985年的一天,周春芽才将张晓刚带到我在成都红星路四段168号(西南局撤销干部安置房)的家。周春芽说:“给你介绍我的一个画得很不错的同学,叫‘张晓刚’。”从此,我们才认识,之后,张晓刚与唐蕾结婚住在离我家很近的走马街邮局宿舍,有很长的一个时期,在成都的一帮艺术家和朋友经常串门、喝酒、聊天,没有间断。

我将1996年作为关于张晓刚的故事的暂时结束,其原因是清晰的:从1993年开始创作并主要从1995年起陆续在欧美国家展出的“大家庭”系列这段时间是艺术家最为受到人们关注或者忽视的时期:对于那些试图了解“大家庭”系列的观众来说,他们希望了解为什么艺术家会在这个时候创作出这样一类让人能够感受到一个国家的历史的特殊样式?他们希望了解“大家庭”背后的精神世界与历史原因;另一部分人仅仅关注“大家庭”系列不断增加的市场数据,他们很容易忽视“大家庭”与艺术家之前的艺术实践之间的联系,以为那些类似“假照片”的图像就是张晓刚艺术的全部。

所以,我试图从政治、经济、意识形态、艺术史、个人经历等不同的角度描述这位艺术家以及他艺术实践的历史,正如爱伦堡告诫人们如何书写莫迪利亚尼一样。

的确,我在书中省略了大量关于艺术家的生活习惯以及个人特殊感情历程的叙述,尽管这些内容仍然值得了解甚至窥视,艺术家的精神生活乃至怪癖往往是艺术创作中的特殊因素,它们很容易隐藏在艺术家的作品中,构成作品世界里的无意识基因。

可是,基于本书的任务是向读者概括性地介绍一位中国当代艺术家的艺术经历,并且尽可能条理清晰地保留这个介绍的叙述线索以便阻止读者朝着过分猎奇的方向理解一位本来就是在这个国家的历史大背景下成长起来的艺术家,同时,我为我的写作确定了不得超过20万中文字的规模,所以,我还是放弃了对艺术家的生活做过分细腻的描述,而把笔墨集中用在了这位艺术家的艺术之所以如此变化与发展的历史线索上。

当然,我得承认我的能力的有限决定了我不可能像很多艺术家传记作者那样,极为生动地讲述这位艺术家的故事,这也是为什么我在写作过程中也尽量去阅读艺术家曾经翻阅过的著作,通过这样的阅读去理解彼时艺术家的思想变化的知识与感觉因素,尽可能地通过“回到”艺术家曾经的语境中,去感受艺术家所感受的一切,以便对艺术家的介绍和艺术分析符合历史学——不仅仅是艺术史——最基本的要求。

也有鉴于此,除了艺术家本人在2015年完成的《自述》,我对资料的使用几乎仅仅限于1996年之前,我担心因艺术家的成功引起的后期阐释与媒体言语遮蔽了往昔的真实,我认为限于书写时间内的过往经历、阅读、书信、评述无论出现什么错误,都是比今天更为接近历史真实的。

张晓刚《充满色彩的幽灵系列之——子夜》,纸上油画,85×100cm,1984

张晓刚《辞别-一个幽灵在河边漫步》,纸上油画,17.6×12.7cm,1984

张晓刚《两个病人的对话》,纸上素描,17.7×13.7cm,1984

张晓刚《洗床单的老妪》,纸上素描,13.8×19cm,1984

张晓刚《白色床单》,纸上素描,19×13.8cm,1984

我讲述了关于艺术家大量涉及“精神疾病”的故事——无论是他与他的朋友们的生活还是他们的艺术,可是,我们讲述的不是某个文化、习俗、传统在一个恒定时期所具有的恶习、怪癖甚至无法适应的苦难,而是他们在一个社会转型时期遭遇的种种精神问题。

也正如黑塞假“荒原狼”哈勒尔之口所说的:历史上有这样的时期,整整一代人陷入截然不同的两个时代、两种生活方式之中,对他们来说,任何天然之理,任何道德,任何安全清白感都丧失殆尽。当然不是每个人都会这样强烈地感受到这一点。尼采这样的天才早在三十年前就不得不忍受今天的痛苦——他当时孤零零一个人忍受着苦痛而不被人理解,今天已有成千上万人在忍受这种苦痛。

张晓刚《血缘—大家庭12号》,布上油画,180×230cm,1995

我想借黑塞对哈勒尔的评价的话用在这里:我在写作中时常会感受到,张晓刚就是那种正处于两种时代交替时期的人,他们失去了安全感,不再感到清白无辜,他们的命运就是怀疑人生,把人生是否还有意义这个问题作为个人的痛苦和劫数加以体验。需要补充的是,直至今天,这代人所遭遇的这种苦痛不仅丝毫没有减轻,还越来越陷入其看上去需要彻底崩溃之后才能获得轮回的深渊。

(本文节选自《血缘的历史:1996年以前的张晓刚》