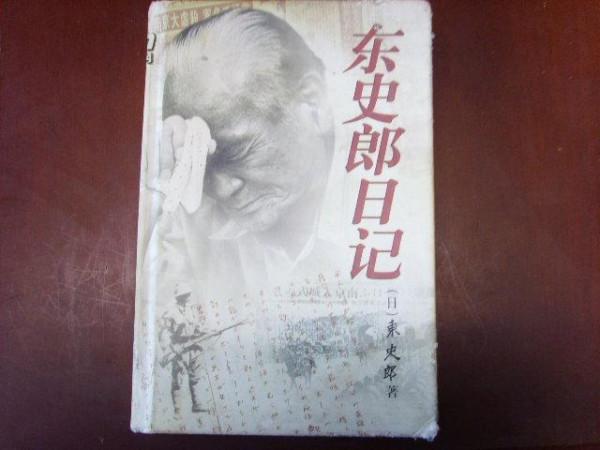

真实的东史郎 《东史郎日记》的笔记

三月十六日。阳光从地平线上洒向天空,村民们还在酣睡中。这时我们重新列队去村庄扫荡。我们的队伍向村庄开去。村庄里有一片树林。树林、房子和人好像都沉浸在熟睡中。用重机枪堵住退路后,我们进人村庄。村民们惊慌失措起来,左右逃窜。

中队长下了命令:“逃跑者格杀勿论,没逃者带走审讯!”拂晓时分,突然响起了枪声,夜似乎也被惊醒了,树林和村子陷入一片恐慌之中。我们挨家挨户地扫荡,看到什么砸什么。在村子边上的壕沟里,有十二三名妇女和孩子吓得筛糠似的发抖。

她们都把脸伏在地上,为那场即将降临到她们身上的灾难而浑身颤抖,犹如看到恐怖的地狱一般。农民们汗流满面、没日没夜地劳作,但到头来苛捐杂税和麦子的歉收总把他们压得直不起腰来,农民们就是这样世世代代过着这种毫无希望的贫穷日子。

而现在,可怜的她们又要经历野兽般的战争,她们被死亡和地狱吓得惊慌失措、痛哭不止。已经有一个少年被杀了,一个老婆婆抱着尸体,把自己的头靠在尸体上放声恸哭。

少年毫无血色的脸被仰放在老太太的膝盖上,无力地垂挂下来。老太太骨节粗大、满是皱纹的大手沾上了鲜血,她就用这手轻轻抚摸着少年的脸,失神地盯着少年毫无表情的面容,痛哭流涕。她们是昨晚起就呆在这儿的,还是看到我们进村后才逃到这儿的?在这么危急的时刻,她们居然都抱着被子,难道被子对她们来说当真这么重要?有人把枪口瞄准了她们,我猛然制止道:“她们都是些女人,并不想逃跑,不要杀她们!

”女人和孩子是无辜的,没有理由去射杀这些善良的人们。

六个年长的农民被带了过来。他们跪伏在地上请求饶命。但没有人理会他们的祈求,只听“呀”的一声,士兵的刺刀刺向其中一人。那人应声倒地。其他五人更是惊慌不已,一边本能地大叫:“大人!

大人!”一边抱拳叩头不止。被刺倒的人痛苦地挣扎,手指在地上到处乱抓,一会儿,又被刺了一刀,他被刺了两刀后就死去了。只听见“呀!呀”的喊叫声在空中回荡,顿时地上传来一阵呻吟声,过后,六个人全都被杀了,他们都是老人。

吐血声、愤怒的呻吟声和杀人时发出的喊叫声全部消失了,只剩下蟋曲的尸体和鲜血在朝阳中闪耀。他们不是残敌,而是些善良的老人。仅仅因为他们没有向我们通报残敌会来进攻,或是因为他们可能暗地里与敌军串通一气,再就是因为我们的战友被他们的同类杀伤了而无处发泄,所以他们就遭到了灭顶之灾。

他们是一群无辜而又善良的农民,他们跪在地上哀求饶命。面对这样一群人,我是无法举起刺刀的,但有的士兵却毫无顾忌地挥刀砍去。

是不是他们是勇敢的士兵,而我这样的人就是胆小鬼呢?如果他们现在处的不是一个没有生命危险,而是一个面临死亡的时刻,也能像现在这么勇敢吗?难道我们不应该称这种人为残忍的人吗?残忍和勇敢是截然不同的。

残忍而勇敢的人--西洋就有这类人。残忍而胆小的人--就像支那人。正义而又勇敢的人--就像日本人。难道他们是坚强的人,而我是怯懦者吗?重机枪瞄准那些四处逃散的农民,“哒哒哒”地扫射着,很多农民被射倒了。

我们杀的都是些年迈体弱而无法逃跑的农民。不一会儿,一轮又大又红的太阳从远处的地平线上升起来了。灿烂的朝阳照耀在挺拔的白桦林间。远处的村庄和近处的树林里都升起了几缕炊烟。炊烟在阳光下袅袅升起,这是在做早饭吧!

狗停止了吠叫,枪声也停了,女人们的恸哭声没有了,死的呻吟和诅咒也消失了,早晨来到了。血染的大地上只有约三寸高的小麦,绿油油的一片,无边无垠。这么一大片麦田,以后将会由谁来耕种呢?原来第二小队担任潞王坟站的警备力量后,首先就设立了治安维持会。

潞王坟站本来有一个邮局局长的,小队一到车站,他就吓得逃命去了,过了几天后才找到局长,并把他召了回来,同时召集各村庄的村长,成立了治安维持会,由局长担任会长。

邮局局长把他的家人全部带了回来,回到他们原来的房子里,开始担任起维持会长的职务来,村长们几乎每天都要送来鸡蛋、鸡、蔬菜等东西。就在这种和平的环境下,敌军的间谍身着便衣,混在农民中进进出出,把我们的兵力、武器和警备状况摸得一清二楚。

有一大,邮局局长出门之后就没回来,几乎每天都来的村长们也不见了踪影。局长过了一天也没回来。他的妻子和老母亲也走了,只剩下一个十八九岁的儿子和一个十岁左右的儿子。

警备队员开始担心会不会发生变故。敌人在调查过袭击目标与兵力状况之后,伺机待发。在局长突然失踪后的第二天晚上十点左右,从山的那边传来了类似唢呐的喇叭声。敌人夜袭了!警备队员们马上一跃而起,在院子里集合。

一颗手榴弹越过屋顶落在他们集合的地方。手榴弹就在他们的脚下爆炸了,导致数名士兵死伤。警备队员们爬上屋顶,拿起机关枪扫射。但这场交锋以警备队的失败告终。敌人出其不意地前来袭击,恣意破坏一番后,闪电般迅速撤退了。

敌方没有受伤,而我方有人负伤了。荒井第二小队就是这样受到敌人的袭击,导致有人受伤,有人死亡。三月十七日。从彰德传来了消息:“我军以三十八联队的一个大队为主力,对一万五千名兵力的敌军展开进攻。

敌军可能会从铁路方面逃跑,因此要加强警戒。”鉴于现在的驻扎地不利于警备,我们从局长家搬到了铁路工作人员的宿舍里。我被指派为侦察员,去附近的村庄侦察情况。当我来到昨天遭残杀的村庄时,只见有五个年过花甲的老爷子和五个老太太,以及一个孩子,蜷缩在阳光下,似乎被悲伤击垮了。

年轻人被征入伍,壮年汉子被残杀,只剩下这些人了。他们遭受的打击,使他们再也不信神灵和宗教,他们呆滞的目光里没有一丝生气。因为要建防卫工程,我们决定把五个满脸皱纹的老头带回部队。

当我们带走他们时,那些老婆婆只是满脸哀伤地与老头们告别,不哭不闹,并没有苦苦哀求我们高抬贵手,她们的眼中倾泻出的是悲伤绝望,因为她们知道这是她们无法抗拒的。我们全力以赴赶建工程,布上铁丝网,挖战壕,掀翻那些没用的房子。

从四处找来的苦力一共有十六个,他们白天干活,修防卫工程,晚上双手便被绑在背后,关在车站的地下室里。天一亮,绑在他们手上的绳子就被解开,而代之以十字镐和铁锹。

这群无辜而可怜的农民,他们长期以来饱受军阀的压榨,过着艰难的日子。麦子收成又不好,农民们就这样代代过着贫困、可悲的日子。而今他们又要为战争带来的横祸而痛哭。这些背运的人啊,他们该想什么,又该恨什么,该诅咒什么呢?更何况他们每天一完工就要被关在地下室里。

三月十八日。又传来新情报:“三万五千名学生军计划横渡黄河,进攻新乡。”我们都变得神经过敏起来。“在前方的山顶上,有两三个像是哨兵的人在走动。

”傍晚时分,我军的哨兵报告道。是不是马上就要开始战斗了?我们做好准备,以便随时应战。这时哨兵又来报告:“在东面的村子里,有十几个人像是在挖战壕。”我们一起出门察看。的确有十几个人在挖坑,是敌人吗?这时,不知是谁说了一句:“他们是在为前一阵被我们杀的人挖坟墓吧!

”这倒有可能。那就是前一阵遭残杀的村庄。但小队长还是命令道:“打一发掷弹筒看看!”“距离六百五十。”“预备……”“嗵!”掷弹射了过去,“轰卤一声炸开了花,挖坑的十几个人顿时四处逃遁,消失得无影无踪,我们就像放鞭炮惊吓路人的孩子一般,高高兴兴地笑着走回室内。

就在我们吃晚饭时,哨兵又跑来报告:“刚刚挖坑的村庄里升起了火,可能是敌人进攻的信号。

”情报不断传来。小队长召来各分队长,要大家做好应战准备,而且命令今晚要穿着军装睡觉。“这些混蛋果真要来了!”我们心头丝毫不敢有半点松懈,躺下等待,但那个晚上什么事也没发生。我们宿舍里有两个少年。

一个是昨天征用来的,另一个就是邮局局长家那个年幼些的儿子,我们昵称他们为太郎。次郎。局长的儿子是太郎。太郎就像受伤的麻雀一般,满脸哀伤与忧郁,毫无生气。他本该和他哥哥一起被杀的。但念及他年龄幼小,就没杀他。

我们认为邮局局长在与敌人内外勾结,这个代价便是他儿子的惨死。太郎是眼睁睁地看着他的哥哥被杀的。自从看到亲骨肉在自己眼前血浆迸飞、悲惨死去之后,他就失去了生气,被悲伤击垮了。我们很想让这个可怜的少年恢复生气,就尽量待他和蔼一些。

我们让这两个少年在我们床铺底下铺上草席睡觉,然后就等待着敌人的进攻。没多久,天亮了,太阳像平时一样升上地面。三月十九日。苦力们被从地下室带出来,吃了些残羹剩饭就又开始干活。

鉴于目前的军情,我们得加快施工速度。为了视野开阔,不受任何阻挡,我们把局长家的房子也推倒了,还越过铁路装上了铁丝网。即便是一两个支那人从我们身边走过,我们都会绷紧神经。我们在作业时,有四个支那人从山顶上跑过。

直觉告诉我们,这些人很可疑。当即就有两三名士兵追在他们后面射击,但没命中。士兵向他们跑的方向追去。黄昏时分,他们抓了一头牛和二十只鸡回来了,口中叫道:“抓到匪贼了!”“匪贼”中的“头目”要留到几天之后,而“马前卒”第二大就被我们用来果腹了。

傍晚,装甲列车停在我们的守卫处,中队长从上面走下来。中队长说:“后面的小山上也要设步哨!”小队长反驳道:“不行,在那儿设步哨很危险。”后面的小山离我们宿舍有段路,到那儿去必须越过铁丝网、巨马(日军的军队用语,特指用木材搭起来防止敌人侵袭的篱笆。

)和拆掉房子后高高垒起来的砖头堆。晚上光线暗,只能看到一丈多的距离,要是敌人悄悄来袭,扔一个手榴弹,哨兵马上就会送命,根本谈不上报告敌情了。

我们都认为在那儿设步哨是很不明智的。最后在宿舍后面的入口处又设了一个哨。明明有小队长,中队长干吗跑来检查警备状况,下达指令呢?小队长小声嘟囔道:“看来还是信不过我呀!

”似乎颇有感慨。这个车站上有四名满铁的铁路人员,他们分别是自称九州男子汉的酒鬼站长,爱讲下流话的副站长,两个年轻的中学毕业的工作人员。晚上,中队长和小队长、站长、副站长一起喝起了酒。不一会儿,一瓶就见底了,第二瓶也空了。

第三瓶只剩下一点儿的时候,站长和副站长都醉了。站长开始评论起荒井第二小队的警备状况,言语之间有一股不屑之意。我听了很气愤,走出房间对正在站岗的泷口上等兵说:“他们只是车站工作人员,有什么权力对军队的事、军人的事说三道四?他评论受伤的荒井少尉时,也太出言不逊了。

”正当我怒气冲冲他说这话的当儿,中队长可能觉得我突然走出室外有些奇怪,就悄悄跟了出来。他对我讲了几句话,语气又像是安慰又像是叱责。

回到室内后,中队长装出一副醉意,应和着那些车站人员聊了起来。一会儿,中队长对我说道:“东君,你可真会装呆啊!”“什么?装呆!凭什么说我在装呆!”我心里暗暗生气。这些毫不体谅他人的工作人员一直扯着嗓子喧哗,妨碍了我们的睡眠,我心里越想越气愤,就说道:“我们是保护你们的,必须在允许的时间内保证睡眠。

你们也该安静一点了!”他们只答了一声:“对不起!”又唾沫四散,高谈阔论起来,毫无住嘴之意。

最后,副站长拿出几本黄色书刊递给我们,说是有关作战的书。简直是混蛋。都三十五六岁的人了,还兴致勃勃地看这种书?我打心底看不起他,把书扔了出去。回到休息室后,我翻出几天前收到的表弟英六君寄给我的屠格涅夫的散文诗,谁知一行也看不进。

放下书去睡吧,却怎么也睡不着。三月二十三日。现在,只要是支那人,士兵们杀起来毫不手软,没有半点踌躇。用刺刀杀人比杀一只鸡还容易。在他们看来支那人的尸体还不抵一头死猪。那些苦力中有一个老人。

他的脸长得很丑陋,给人一种心术不正的感觉,挺讨人嫌的。荒山上等兵说道:“你的脸实在让人讨厌,你要是死了,也就不会在我面前晃来晃去了。”说完上去就是一刀,可能刺到老人的肺了,只见他口吐鲜血,在地上挣扎了一会儿,就不动弹了。

过了正午的时候,有一个四十岁左右的支那人用棍子挑着行李,从汲县的方向走来。野口一等兵马上前去拦住他检查行李,并让支那人朝山的那边走去。支那人什么也不知道,一步一步地向前走,根本没想到死亡正向自己逼近。

野口等支那人走出百米之后,把步枪架在土堆上瞄准他,就像孩子用气枪打麻雀一般,准备杀人取乐。两声枪响,结束了一个支那人的生命。现在士兵们觉得一头猪都比一个支那人的性命值钱,因为猪还可以用来饱餐一顿。