任继愈马一浮 任继愈:马一浮论蒋介石

不知何故,《中国当代理学大师马一浮》中所收诸文,如今网上很难找到全文,只能依照原书逐字录入。上回曾录任继愈《马一浮论蒋介石》一段文字,此次录入全文。马一浮见蒋介石及其对蒋之评价也算现代学林一段公案,后人如果不明真相,往往以讹传讹,或者胡乱评述,读后令人啼笑皆非。

要真正读懂马一浮这些前辈大儒,还应虚心体会其为人为学之境界,才有可能真正理解他们,尤其对于马一浮之出处语默,如果对儒家提倡之人格境界了解不够,即便谈及此事,恐怕也是隔靴搔痒,所得结论不外乎以私心忖度前贤罢了。

马一浮论蒋介石

任继愈

1938—1939年间,抗战初期,重庆国民党政府教育部长陈立夫向当时的行政院长孔祥熙推荐马一浮先生到四川嘉定创建复性书院。因杭州沦陷后,马一浮先生先后在江西泰和、广西宜山避地讲学,弟子们记录汇成《泰和会语》及《宜山会语》,两书均有四川木刻本。

江西、广西的文化人都在撤退,马先生退到重庆,暂住在城内邹鹏初家。当时熊十力先生也避难在四川,住在重庆温泉鹿角场。熊先生通知我,说马一浮先生已到重庆,希望我去看望这位闻名已久的前辈学者。

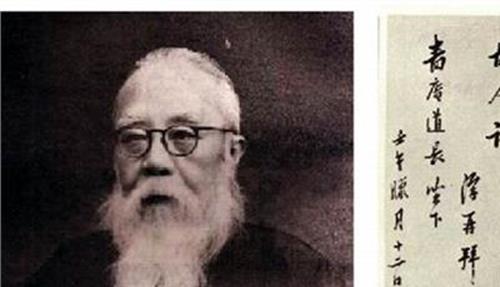

熊先生和马先生是在杭州就已熟识的老朋友。马一浮先生在重庆期间我看望过两三次,记得都是与贺自昭先生同去的。第一次会面,见马先生白髯垂胸,说话声音洪亮,出口成文,语言典雅,从马先生身上的儒者气象,想见当年程朱睟面盎背的风范。

从熊先生、贺先生处知道这次马先生在重庆,只停留几天,已会见了陈立夫、孔祥熙,正等待会见蒋介石后即去嘉定创办复性书院。听说还约了熊十力先生同往复性书院讲学。

在邹鹏初家,还看到有两位青年前来拜望马先生,他们研究法相唯识之学,向马先生述说佛教修养,以期“转识成智”。马先生未及答复,熊先生立刻大声喝住他,说做学问要切实自得,“转识成智”,谈何容易,声色俱厉。我们在一旁的人,很为这位青年叫屈。

马先生不紧不慢地告诉这位青年,为学要有次第,不能急躁,涵养居敬,不离于人伦日用之间,一上来就追求转识成智的境界,会落于空言,无补于实学,无所受用。这位青年走后,熊先生对我说,这位青年叫文德扬,四川人,从王恩洋学过佛学,因他把学问看得太容易,不得不予以针砭。

马一浮先生在会见了蒋介石以后,即将离开重庆。贺先生在一处酒楼设宴,为马先生饯行,熊先生作陪。席上有一盘菜,熊先生尝后觉得味道不错,叫人把它移得近些,吃得淋漓尽兴。马先生举箸安详,彬彬有礼。这两位学者治学不同,性格迥异。

熊先生豪放不羁,目空千古。马先生温润和平,休休有容。饭后,大家步行陪送熊先生回寓所,马先生乘滑竿先回。我对马先生说,饭后百步,可以助消化。马先生用手上下比划着说,滑竿上下颠簸,也可使肠胃蠕动。不久大家重新回到马先生和熊先生的住所。

我问马先生,以前见过蒋没有,谈后有何印象。马先生说,以前未见过蒋,见蒋时劝他“虚以接人,诚以开务,以国家复兴为怀,以万民忧乐为念……”。像这样文辞典丽的骈俪发言有一二十句,我当时记不全。我又问马先生,对蒋介石这个人的印象如何,在他身上看得出有没有中兴的气象?马先生沉思了一两分钟,说:“此人英武过人,而器宇褊狭,乏博大气象;举止庄重,杂有矫揉;乃偏霸之才,偏安有余,中兴不足;方之古人,属刘裕、陈霸先之流人物。

”“偏霸之才”四个字,马先生说了两遍,故印象极深。

熊先生接着说,此人心术不正,是个流氓。马先生笑笑,没有和熊先生争辩。回来的路上,我又问贺先生:“马先生对蒋的评论,您认为何如?”贺先生说:“这是马先生的看法,想必有他的依据。”贺先生又说:“马先生学者气太重,他对蒋说的那些话,一则蒋听不懂,二则蒋也听不进去,讲‘虚’‘诚’怕是格格不入。”

马先生对儒学的继承和发展,也有极精辟的见解。有一次,熊先生向我转述了马先生的话:孔子的儿孙不出在曲阜衍圣公府,曲阜有孔子的奉祀人,没有孔子的继承人。孔子的嫡传儿孙是程朱陆王,他们都不姓孔。马先生用禅宗大师的语言,把道理表达得十分确切,使我十分钦佩。吉光片羽,弥足珍贵,恐成绝响,附记于此。

书生谨按:上次录入其中一段文字,又录马镜泉先生《马一浮评传》书中相应记述,两处所记马一浮先生之言论稍有出入,不过比对之后大体立场一致,都提及“诚”与“虚”,只是细节稍有不同。《评传》内容如下——

蒋从容谓马曰:中正不学,忝主党国,任重事烦,缺失必多,幸识大师,愿垂教言。马曰:浮山野之人,政治军旅之事,素非所习,深愧下问。妄谓国事万机,要在宽、简,宽则民附,简则易行。

法峻则民散,政烦则民惑。马浮讲了这席话后看蒋的态度并无忤意,似在倾听,于是开门见山曰:野夫陋儒,不堪下问,惟先儒有两句话是否可以奉告?蒋曰:何言?马曰:唯诚可以感人,唯虚可以接物:此是治国的根本法。蒋闻之愕然。

国事万机,要在宽简。宽则民附,简则易行。法峻则民散,政烦则民惑……唯诚可以感人,唯虚可以接物。若以《评传》所记为准,马一浮先生对蒋介石所说这段话确实很有道理,可惜道理再好,却未必能轻易付诸实践,无论当时,还是现在,都要执政当局器量博大,才有可能信从,佛经所谓“信受奉行”,信即不能,遑论奉行。

上次重温《评传》,对这几句感慨尤多,随后看到刘梦溪先生关于城市精神之博文,心血来潮,遂给梦溪先生留言,录入上述诸语,又附几句感慨,大概其中有些字眼比较敏感,故而被“和谐”掉。

晚间接到梦溪先生电话,问及留言之事,我才知道被和谐之结果,于是多录几段文字,汇成一篇札记发给梦溪先生(便是上月二十八日博文“马一浮先生曰:国事万机,要在宽简”)。

在此之前又曾录入《洪范约义》两段文字,一曰:“政是正己以正人,治是修己以治人,此乃政治真义。今人好言政治,只知尚权力、计利害,与古义天地悬隔。”二曰:“古之理财,以养民为义,民为邦本,故民为重;今之理财者,以富国为义,民为国用,故国为重。古者藏富于民;今乃藏富于国。古者民用足,则国无不足;今唯欲足其国,而民恒苦不足。”

周二晚间重温《论语》,看到几条内容,心有所动,感觉马一浮先生所言与《论语》实乃一脉相承,所谓“先儒有两句话”,便是孔子以及后代大儒。

子张问仁于孔子,孔子曰:“能行五者于天下,为仁矣。”请问之,曰:“恭宽信敏惠:恭则不侮,宽则得众,信则人任焉,敏则有功,惠则足以使人。”(《尧曰》)

周有大赉,善人是富。“虽有周亲,不如仁人。百姓有过,在予一人。”谨权量,审法度,修废官,四方之政行焉。兴灭国,继绝世,举逸民,天下之民归心焉。所重:民、食、丧、祭。宽则得众,信则民任焉,敏则有功,公则说。(《尧曰》)

书生感言:如今不少人评价前辈学者时往往会以是否曾与政界中人亲密接触作为一条标准,民国时期是与“国民政府”(时间最长,影响最深,故而不提北洋政府时期,实在以此代表整个民国时期)中人接触,一九四九年后是与“人民政府”中人接触。

民国时期,一位学者如果曾与“国民政府”中人有过亲密接触,尤其是与“最高领袖”有过直接交流(又无当面斥责、动手等表现如刘文典者),往往会被认为趋炎附势;一九四九年后,如果曾与“人民政府”中人有过亲密接触,或曾热情歌颂国家新政成就,甚至转变此前立场,往往也被认为缺乏独立精神自主意志,乃至判为歌功颂德阿谀奉承之辈。

但是在我看来,一位学者如果真正发自内心认同辩证法与唯物主义,确切地说他是真心认可马列主义,真心认为社会主义有望实现,于是调整学术指导思想,以另一种思路从事学术研究或致力于国家建设,或因国家最新成就而发出赞赏之声音,似也不能一概否定。

归根结底得看其人心术如何,但是心术虚无缥缈、无从把捉,正如慎独功夫,可谓如人饮水冷暖自知,他人从何判断?因此我们对于经历晚清政府、民国政府(此处指民国时期所有政府之总称)、人民政府这三个时代之学者,更应表一种了解之同情,不宜轻易作出“判决”,也不宜纯粹以当前之经历与眼光解读前人。

诸如一九四九年前(尤其是在这一年中),离开大陆便是缺乏爱国之心,奔赴台湾便是叛国行为,继续与蒋介石政府亲密接触更是助纣为虐;而在一九四九年后,不愿改变立场便是不够爱国,改变立场才是真心爱国(类似意思):凡此等等,都属于不公允不中肯之评价。

说到钱宾四、胡适之、傅斯年、陈寅恪、马一浮、熊十力、梁漱溟、贺自昭、冯友兰乃至任继愈等等前辈学者,他们这一代人(虽然年龄差距较大,姑且归为一代,都是民国时期学养成熟之人),或者离开大陆,或者奔赴台湾,或者坚持己见,或者改变立场,如何评价其学术与人格,都应立足于时代大环境,解析他们当年最真实之心境,才有可能获得最接近真实之解读结果。

诚然,我对一九四九年后以至七十年代中后期之文化政策,尤其是对传统文化所持态度基本表示否定(百花齐放、百家争鸣固然比较理想,可惜未能坚持)。个人认为:在中国历史上,传统文化及传承文化之士子所遭遇之灾难,其严重性与持续性当以此时为最。

当然,清代文字狱持续时间也极长(以康雍乾三朝为准,也接近一个半世纪),但一九四九年后之三十年,其实也是延续晚清尤其民国新文化运动以来之主流趋势,若论这股彻底否定传统之风,其持续时长却也不弱于清代前期,只是集中爆发于最后三十年罢了,而在这三十年之后余风犹存,今时今日仍有不少“遗老遗少”(姑用此词),对于传统文化尤其儒家文化深恶痛绝,不能平心静气作出判断。

子夏曰:“君子信而后劳其民,未信则以为厉己也;信而后谏,未信则以为谤己也。”

且问:当一个国家之最高领袖亲自与你会面,虚心向你请教,这等表现,是“信”你还是“不信”你?此情此景是否可以坦诚以待?至于所提建议对方能否虚怀接受并且付诸实践,则是另一回事,属于另一层次之“信”。

此前看到一段文字,原文已然忘却,大致如下(具体说法不一,有些只提到其中两件事):隐居杭州之时,孙传芳上门欲求见,他说“人在,就是不见”;抗战期间,在重庆会见蒋介石,他当面大骂蒋介石;文革期间,红卫兵小将抄家时,他请求留一份笔墨,结果挨了一届耳光,却不敢吭一声。他就是马一浮!(有一种结尾说:“儒”在什么地方!)

第一件事,大体如此,基本无误。第二件事,据马镜泉、任继愈两先生回忆,绝无当面骂蒋之事。在我看来,当面骂蒋并不代表境界多高,直言进谏也不代表境界不行。只是骂蒋之事,绝非马一浮先生之所为,亦非马一浮先生之性格。

按照任继愈先生之记述来看,则熊十力先生对蒋评价很差,认为他是流氓(这一表现倒也符合熊先生之性格),或者讲述之人误读此文,认为是马一浮先生骂蒋介石?还是另有其他信息来源?据我所知,关于马一浮先生见蒋介石之过程,都是马、任两人所记范围之内。

至于第三件事,具体如何目前无从判断,据马镜泉、楼达人诸人之回忆(楼达人先生写过文章记述文革中马先生之情况,如《中国当代理学大师马一浮》就有一篇“‘文革’中的马一浮先生”,后来似乎又有其他回忆文字),似乎有好不同说法。

比如马一浮先生之离开西湖蒋庄,或说红卫兵前往抄家前马一浮先生就已被安排转移;或说抄家之后被勒令限期离开(或谓当晚离开)。又如马先生收藏之图书、书法、画卷之类,有说红卫兵烧掉一大半(一小部分为赶到之人所抢救),有说只烧掉一小半(多数为赶到之人所抢救,“哄骗”红卫兵要保留罪证)。

又如挨打之事,据马镜泉先说:“当年在花港做保卫工作、后来当楼外楼副经理的郑(世庭)先生回忆当时情景……他说看到红卫兵小将当场打了老先生一个耳光。

我的侄女当时也在,说看到红卫兵把马老从房间里拉到外面坐着,有没有打巴掌倒没看到。”也有说马一浮先生看见红卫兵烧毁藏书,心痛至极,要求保留一方砚台以便继续写字,结果挨一耳光。其中过程具体如何,恐怕只有亲历之人才能说明。

但我想说一句:即便马一浮先生被红卫兵打耳光没有激烈反应,又能说明什么?对比此前二事又能说明什么?能说明马一浮先生欺软怕硬?言不可若是其易也!通过第一件事,马一浮先生之人格自不必说,即便是孙传芳,我也颇觉其人有血有肉(吴佩孚、张作霖二位也是如此,目前一般国人大概都知道中学课本以外之一些故事),总比“军阀”二字更为血肉饱满:知道登门拜访饱学之士,无论真心还是假意,好歹人家有此表现;主人说不见客(有一说法:马先生直接说不见,当时有客在场,劝马先生以不在家为由,马先生不同意;客人迫不得已,怕马先生如此强硬态度会得罪人,于是暗示家人,家人乃以不在家之理由拒绝),他也没有表示不快。

至于当时孙传芳究竟出于何等目的前去拜访马一浮先生,被拒绝后又是作何感想,也只有当事人明白,我们后人若无确切证据,不宜肆意猜度。

上下数千年,纵横几万里,莫非只有某政府之高官访问学者才是礼贤下士;民国时期乃至传统社会之中帝王将相、政坛高官访问学者便是虚情假意?通过第二件事,就我自己而言,我感受到马先生直道而行之风范。

通过第三件事(真假暂且不论,姑且认为有此一事),我同样感受到马先生之风骨:首先,马先生对读书与书法之爱好至死不变,面对此等情境(因为太想继续读书写字,以至没意识到人心已至此等地步,红卫兵等既能当面烧毁古籍字画,如何能冷静对待索取砚台之要求),依然不忘作最后之恳求,希望保留一方砚台可以继续写字;其次,如果真是当场提出要求却遭挨打,我也只会对那个时代迷乱之人心及发动这场运动之当局表示深恶痛绝,难道还要求一位修养深厚、年高德劭之八十四岁老人当场与红卫兵动手不成?或者动手不行,也必须要破口大骂以表示自己之无限愤慨?不如此不足以证明其人格之清高、性情之刚烈、境界之高远?真是荒谬之极!