陈赓和傅涯 陈赓大将夫人傅涯:苦心整理保存陈赓的日记(图)

1940年傅涯(右一)在襄垣西营抗大总校文工团演出剧照。

我与陈赓日记

傅涯

在纪念陈赓百周年诞辰之际,《陈赓日记》再版了。光阴似箭,转眼他离开我们已有40多年,我也步入了耄耋之年。翻校他的日记时,我百感交集,心情难以平静。

我和陈赓初识于太行山-山西武乡蟠龙镇抗大总校校部训练部长王智涛、吴静(我的同队同学)家里,那是在1940年5月。1943年2月25日,129师师高干会议之后,我们结了婚。3天后,我便随陈赓调太岳区工作了。回到太岳军区司令部,陈赓给我看他的日记,他把自己的“过去”毫无保留地全部交给了我。抚摸着他身上的6处伤疤,听着他讲述日记中有或没有记录的往事,我被深深地感动了。

日记是从红军改编为八路军时记起的。当我看到这些虽经数年依然保存完好、字迹清晰可辨的日记时,我顿时感到他真是细致,真是用功,这是个难得的好习惯。我曾用灰粗布糊了包皮,珍惜地加固日记本。那时分多聚少,分别时我总要送给他一个本子,以便他再写日记。

行军时,这些日记本始终珍藏在我简单的行李中,背着或放在马褡子里,伴随在我身边。那时常披星戴月、跋山涉水,每到驻地,先要把日记本拿出来检查一下,湿了就在太阳底下晒晒,或在老乡的热炕上烤烤,总怕丢了或损坏了。生死战乱,这些日记本成为我生命的一部分,它长志气,灭敌威,深深地激励我、振奋我,为民族、为阶级翻身而努力奋斗。

1961年3月,在上海丁香花园,当他预感到生命无多时,他不断抚摸着已经磨破了的衬衣上那一片心口疼痛处,对我说:“我有两件事怕你经受不起,一,我要死了!二,你的更年期过不好。”即便此时,他仍不失幽默地比划着:“你的头发会‘唰’的一下就白了!

”那时小建还不到16岁;小进不到11岁;小庶7岁,才上小学一年级,在住校;涯子不到6岁,还在幼儿园。陈赓记挂在心的是:“孩子太小,他们不了解他们的爸爸,你要多和他们讲讲我们的过去是怎样为共产主义奋斗的。

”这就是我着手积累和收集整理有关陈赓材料的初衷,并成为他去世后我的经常工作之一。我想,这也是一个共产党员母亲应尽的责任和义务。这件事得到了组织上的支持,批准我查阅他的档案材料;有许多同志热心相助,有的还主动提供线索。

儿女们渐渐长大了,也和我一起查找。所有这一切努力,可以从各个侧面了解他为什么忘乎一切投身革命的战斗生涯。也可以窥见他对革命理想的执著追求,对事业的一丝不苟;危难中的机智勇敢,困境中的乐观豁达;同志间的诚挚友爱,以及生活中的喜怒哀乐;也折射出陈赓的一生是那样的光明磊落,肝胆照人。这些日记和资料是我和孩子们最宝贵的财富。

“文革”期间,自1969年3月始,我先后被下放到东北、河南等地中组部干校。离开北京前,为防不测,我将陈赓同志的日记、照片、诗词、文稿和习字稿等遗物整理了几箱,和小孙女怀申一起送到上海大儿子知非家妥为保管。

果然不久,北京家里无人时被强行搬家,而这些遗物则免遭损失。在林彪、“四人帮”横行之时,陈赓被造谣说成是叛徒,我在干校则被指责有“特嫌”、为叛徒树碑立传。1971年9月13日林彪自我爆炸后,我才于1972年6月被批准回到北京,但组织问题仍没有解决。

许多关心我的同志来看我,王震同志将我的信转呈给周总理、邓大姐。后来知道邓颖超同志和陈云同志质问过当时的中组部负责人,邓大姐问:“怎么回事?为何还把傅涯当叛徒的老婆对待?”陈云同志也作证说:“陈赓同志被捕后表现是很好的,出狱后审查的组织结论,是在长征途中遵义会议以后我当组织部长时做的,事情早有结论了,你们为什么现在还在整?”那位负责人始终支支吾吾。

他们的过问,才使我得以恢复组织生活,并由李德生同志批准搬回原居。在上海存放的陈赓遗物的箱子也由小孙女押运回来。此时我已是身心疲惫,全身浮肿,双腿痉挛,不得不住进了三○一医院。

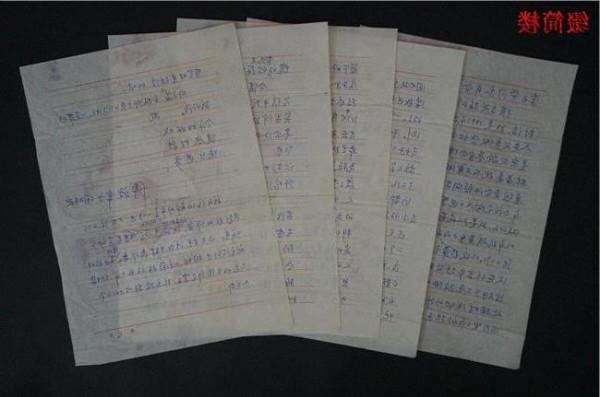

陈赓从朝鲜战场调回北京后,见到肖华同志在报上发表的日记,曾对我说:“傅涯,你看看我的日记哪些可以发表?”我一直挂念着他的嘱托。1982年,解放军出版社(原战士出版社)出版了陈赓1937-1949年部分日记。

因读者的欢迎,1984年,又出版了陈赓在越南和朝鲜战斗间歇中写的日记,内部发行。许多老同志来信或电话,说:“读日记如闻其声,如见其人,勾起了多少思忆!”我深受鼓舞。书中所收入的陈赓自传,是根据他1944年在延安中央党校按组织上对外宣传需要所写的自传草稿整理的。

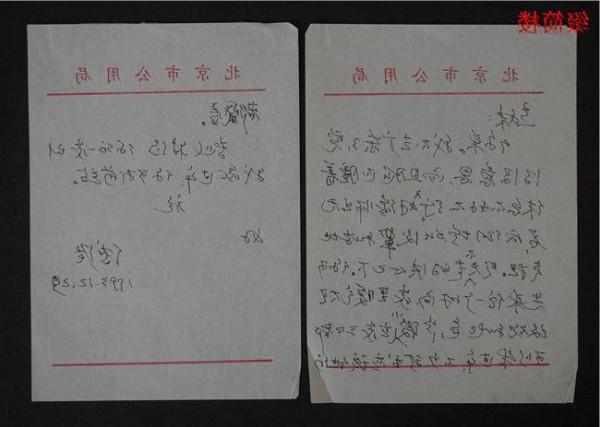

此次再版的日记,将以上部分合并,又收入了他的一些来往信件(可惜保存下来的只是其中的很少一部分)。他的书信与日记一样,都闪耀着一个坚强的革命者的光辉,饱含着他对家属的挚爱深情,对儿女的谆谆教诲和殷切期望。我希望这份精神财富对研究老一代革命者能有十分重要的意义,给后人一份激励,在新世纪继续发热发光,为祖国繁荣富强而增添力量!