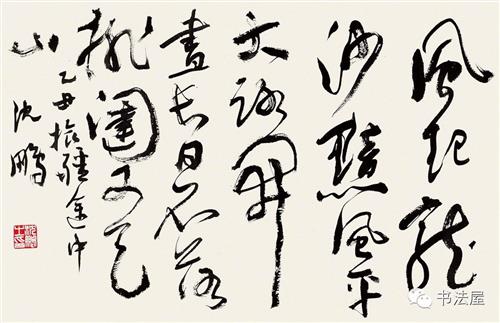

沈鹏与张海书法比较 沈鹏:书法 在比较中索解

康有为《广艺舟双楫·碑评第十八》从《爨龙颜》、《石门铭》到《苏慈碑》一口气举了四十六种碑,列举它们的意蕴。诸如古圣、散仙、贤达、佛子、将相、妇幼;山川、木石、松竹、兰菊、烟雨;强弓、长戟、大刀、舞剑;宫殿、古物;以至人的言谈精魄、体态容止、风度骨气,凡天地人所包容的,无不融入书法的造型。看来翁方纲的“世间无物非草书”不仅适用草书,于其他各种书体都是同理。

很有趣,以上所有论述书法造型的语言,都仅止于比喻。虽然出以形象化的类比,却绝非书法直接描画的形象,而尤其是所有的比喻仅止于书法艺术自身,没有一种比喻同书法作品的文词素材相关联。

古人早就懂得书法艺术的独立性。比之绘画,在绘画为形象者,在书法则为意象。形容某书法作品类似佛道老幼,不是说书法再现了佛道老幼的形象,即使象形文字如“山”、“川”、“日”、 “月”,当其以书法艺术出现的时候,也不以画成“山”、“川”、“日”、“月”为能事。

书法并不因为没有实现绘画的功能而遗憾。品评书、画有不同的标准。绘画的形象性离不开再现。对书法而言,“形象性”仅是基于直觉的暗示。所以倘将书法的意象混同于绘画形象,又倘将绘画形象强加于书法,不仅徒劳无功,而且误解了书画的区别,或者误解了“书画同源”的本意。

这里,我并不反对并且主张书法与绘画在创作中互相渗透、融合,积极尝试会出现新的艺术思维,但是区别书画的异同,将有利于渗透、融合,使我们的探索更具有自觉性,更能够在感性直觉的创造中充满理性感悟。

克莱夫·贝尔说得好,艺术品唤起特殊的感情,但“不是指一切艺术品均唤起同一种感情”。诗、书、画作品都承载感情,但承载着不同元素的感情,单从这一点也可以说明,不能用预制的感情“塞”进某种艺术。

以我的认识,克莱夫·贝尔把艺术定义为“有意味的形式”,主要针对视觉艺术。但各类视觉艺术的内容与形式也有特殊性,比如绘画中的主题性作品,能否仅以“有意味”概括?如果是,那么它与纯粹的花卉、风景、图案之间有些什么区别?我以为应作进一步具体的考察,至少,那“意味”很不相同,贝尔说的“不是指一切艺术品均唤起同一种感情”,在这里也是适用的。

然而,“有意味的形式”的定义肯定很适合书法艺术。书法艺术的意味要从它特定的形式去寻找,或者说书法特定的“形式”确定了特定的“意味”。再进一步,书法的各种字体、风格之间的区别,即便是细微的区别,仍然要从“不是一切艺术品均唤起同一种感情”加以阐释。

“有意味的形式”在书法体现为意象,有别于绘画的形象。读者有时可以从书法欣赏中获得类似观画的那种审美的愉悦,却不能把书法与绘画互相代替。

上面我们说到书法艺术同书写的文词无关,然而孙过庭《书谱》里一段为人熟知的话,可能给我们带来认识上的分歧:

“写《乐毅》则情多怫郁,书《画赞》则意涉瓌奇,《黄庭经》则怡怿虚无,《太师箴》又纵横争折。暨乎《兰亭》兴集,思逸神超;私门诫誓,情拘志惨。所谓涉乐方笑,言哀已叹。”

这里我们再读《关尹子·三极》中的一段话:“善琴者有悲心则声凄凄然,有思心则声迟迟然,有怨心则声回回然,有慕心则声奕奕然。”

与上引《书谱》对比,都说操艺者随主观意志转移作用于手下艺术,生出不同效应。然而我们很容易忽略,《关尹子》描述的“善琴者”,无论琴谱有标题或无标题,都没有“词”,善琴者以其“心”在演奏中转化为“声”。

而孙过庭《书谱》里提到的《乐毅》、《画赞》、《黄庭经》、《太师箴》、《兰亭》全是有血有肉、生动活泼的文章,所以读以上孙过庭一段文字,我们很容易理解为王羲之因书写不同的文章,怀抱不同的情感,所以书法的风格也随之变异。

我过去也有类似看法,其实要说书写不同的文词怀抱不同的情感,当然千真万确,不能设想一个真正的书家在书写时对所写的文词内容无动于衷。但问题是书法自身能不能具体地体现特定的文词内容,“有意味的形式”能不能直接写出文词的意味?按逻辑,我们承认书法的独立性,书法艺术外在于书写的文词(非外在于“文字”),书法的“形式”与“意味”在书写过程中得到体现。

所谓“一寓于书”,应是将天地万物之变以及各种情感因素寓于书法特殊的艺术形式。

《书谱》说王羲之写《乐毅》等作品的情绪反应,应是指不同文章在书写时引起的感受,“涉乐方笑,言哀已叹”,其“哀”、“乐”都因文章产生,由“涉”、“言”二字可以解析。

当作品完成后,我们又将文章与书法作综合的欣赏。此时,文章内容即对书法的情感意象起着暗示作用。我们阅读时感到文章的喜怒哀乐似乎尽在书法之中。所以,上引孙过庭一段话包含两重意思:第一,几篇文章激发王羲之书写时怀抱不同的情感;第二,作品在阅读中引起不同情感是文章与书法综合欣赏获得的感受。然而,书法艺术的形式美仍然独立存在。

实际上书法不能直接体现文章的哀乐。所谓“数画并施,其形各异”。“众点齐列,为体互乖。一点成一字之规,一字乃终篇之准”。说明书法以点画形成自身的规律,孙过庭也同其他许多书论家一样,以“悬针垂露之异,奔雷坠石之奇,鸿飞兽骇之姿,鸾舞蛇惊之态,绝岸颓峰之势,临危据槁之形”等形象化语言形容书法,实质上表明书法的意象性质。

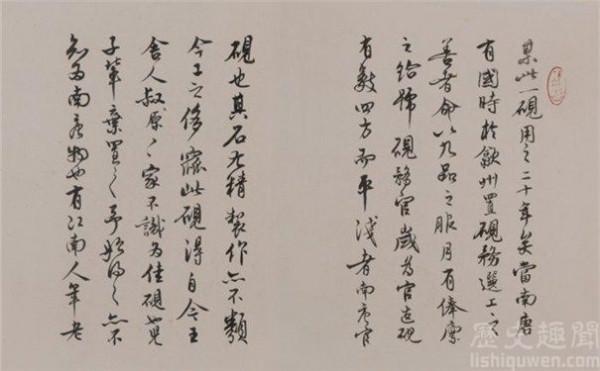

书法不能直接再现客观物象,无力体现作品的文词内容,绝非书法的“短处”,恰好是书法自有的长处。我们不厌其烦再录一段《广艺舟双楫·碑评》开头对几种魏碑的评价:

“《爨龙颜碑》若轩辕古圣,端冕垂裳。《石门铭》若瑶岛散仙,骖鸾跨鹤。《晖福寺》宽博若贤达之德。《爨宝子碑》端朴若古佛之容。《吊比干文》若阳朔之山,以瘦峭甲天下。《刁遵志》如西湖之水,以秀美名寰中。……”

试问这些形象化比喻不全指书法本体吗?有哪一点暗含碑文中的人物和特点呢?张旭传世作品如《断千字文》、《肚痛帖》、《草书四帖》……怎能从书法艺术与文词之间寻找暗合?《千字文》虽有韵而无诗意,到张旭笔下如急风骤雨,汪洋恣肆,非关《千字文》语言的魅力,只为张旭狂草的高度使然。

同理,赵佶的真书千字文、草书千字文,都是真、草书法的极致,无关《千字文》内容。倘将强求书法表现文词内容的主张贯彻到底,那么张旭《古诗四帖》所写的庾信等四则不就要分别写出不同的书风吗?陆游八十岁用猩猩毛笔写的七首自作诗是否要区别七种风格呢?

也许解释颜真卿的《祭侄文稿》会遇到一些困难。《祭侄文稿》对叛逆者的愤慨溢于言表,充满刚烈之气,书写时形体多变,感情充沛,但是文稿的内容仍旧不直接反应于书法。书法作为“有意味的形式”只是与书法这种特定形式相对应的“意味”,不承担“阐释”文稿的任务。

换一位作者书写,甚或颜真卿本人再次书写,必定出现另一种形态。所以张晏评论《祭侄文稿》说:“起草又出于无心,是其心手两忘,其妙见于此也。

”陈深谓:“其妙处殆出天造。”一个“无心”,一个“天造”,道出了好的作品任何时候绝非故意制作,越是伟大的作品越出于“无心”“天造”。以此解读王羲之随意书写的信札比较容易,解读惊天动地的《祭侄文稿》同出一理!

书法家写诗的状况又是怎样呢?诗当然也给书法家提供灵感,但书法不是诗的“形式”,此中道理就不用再说了。诗的形象表现力以及想象时空,比书法宽广得多。“不学诗,无以言”既关系社会伦理、人际交往,也说明诗把语言之美提到最高度。

书法艺术在文字书写范围内,由线条的运动创造美,其抽象的原则在不同程度上影响绘画、雕刻、建筑等各门艺术。在这个意义上,我们也可以说“不学书法,无以言艺术”。从诗与书法找通感,前者发挥汉字的意美、音美,后者发挥汉字的形美。我们不妨从两者追求的最终意境寻找共同点。

我国传统艺术崇尚“言有尽而意无穷”。傅毅《舞赋》:“歌以咏言,舞以尽意”,舞比歌相对而言是“尽意”了。可是再往下看:“修仪操以并志兮,驰思乎杳冥。”显然“尽意”又是相对的,“驰思乎杳冥”才是高境界。舞蹈与别的艺术一样,仍以“不尽意”为上乘。

以言志为特长的诗,重在抒情,抒情又贵乎“言有尽而意无穷”。“意”重于“言”,形象大于思维,是普遍规律。诗词的虚写比实写更可贵,“虚”不脱离“实 ”,但“实”如果没有了“虚”,诗词便不能超越较少字数的局限以扩大境界。

人们熟知的像“曲终人不见,江上数峰青”(钱起)、“明日巴陵道,青山又几重 ”(李益)、“但愿人长久,千里共婵娟”(苏轼)、“日暮乡关何处是,烟波江上使人愁”(崔颢)……无不在实中求虚,以虚带实,以有限之言抒写无尽之意。

书法也十分讲究虚实相生。虚比实更可贵。蒋和谓:“大抵实处之妙,皆因虚处而生。”笪重光谓:“匡廓之白,手布均齐;散乱之白,眼布匀称”,认为“眼” 重于“手”,“散乱”高于“匡廓”,美学境界不在同一个起点上。

在书法作品中,虚实境界与黑白分布有密切关系。书法少不了黑白,问题在善于分布,而黑白的分布不以“均齐”为美,“均齐”只能产生“状如算子”的效果。至于“匀称”,按笪重光的意思,当与“散乱”相称,“散乱”非一团乱麻,是统一中的变化。

如此看来,各类书体中最有条件体现虚实相生者莫过于草字了。但虚实黑白的基本规律,在篆、隶、楷各体中也同样体现。王献之楷书《洛神赋十三行》,妙在空间布白的风神萧散,疏远淡泊,我们未尝不可以当草书看。而草书中之劣者,被讥为春蚓秋蛇,连绵游丝,收放无度,疏密失体……看来,对草书的批评正如对草书的赞扬一样多于其他各种书体。

虚实、黑白分布,由逐字逐行到整篇,整篇效果是最重要的。“言有尽而意无穷”,在书法则为“字有尽而意无穷”,以有限的空间给人无穷的联想,超出了作品的局限性。书法的联想还可以扩大到时间,读者设身处地想见书写者挥毫之际的轻重缓急,抑扬顿挫,空间分布与时间运行同步进行。

有两句经典的名言:“诗,言志”(《尚书》),“书,心画也”(《扬子·法言》),古人用最精练的语言指明了诗与书的本质。扬雄在“ 书,心画也”前面有一段话:“弥纶天下之事,记久明远,著古昔之昏昏,传千里之忞忞者,莫如书。

”此处的“书”显然指文字,后来者乐于将它包括书法,或者索性认定“书,心画也”的“书”即指书法,原因大概不但因为文字的工具作用一开始就与书法同时存在,所以“书”涵盖了书法;而以“心画”概括书法艺术,实在太精粹、太准确不过了。

诗与书,一个言“志”,一个“心”画,在表达思想、意志、情感的根本点上,达到了一致。在诗为虚实者,在书法出于黑白分布。虚实不能没有黑白,但并非所有的黑白都能达到虚实相生的效果,虚实是一种美学境界,进入美学境界的黑白才是真正的黑白。

再从诗书深层寻找两者的共同点,就该提到“节奏”了。诗的语句,以节奏为结构,在节奏中运动。常见的五字句、七字句,分为二——三;四——三。吟诵的时候按平仄、诗韵,发出和缓、急促的语音,五字句为二、二、一,七字句为二、二、二、一,朱光潜先生以“的当、嗤当、嗤当、晃”徽调中的锣,说明节奏与韵(见《诗论·第一章》)。

节奏是至关重要的,有了节奏,诗的形式才有生命,节奏的重要性不亚于平仄、音韵。有写得好的新诗,不讲平仄,不押韵,依靠节奏注入生气。

节奏之于自然界,于人本身,无所不在。节奏与和谐几乎是二而一的美学概念。节奏营造和谐,和谐依靠节奏,但都不是单调一律。优美的节奏与真正意义上的和谐,所谓“ 和而不同”,包含着极其丰富的变化,由变化达到统一。

书法艺术的美,也深藏在节奏之中。“一波”为什么要“三折”?“三折”就含有变化着的节奏。“波”说的是捺笔,其实书法的各种笔法包括一点、一画,都内含“三折”,“三”是常数,也无妨是变数,书法的一笔中可以有数不清的“折”。

书法作品由一笔开始就有节奏,由一笔到一字、一行、一篇,节奏在展开、丰富。长卷如怀素《自叙帖》、黄庭坚《廉颇蔺相如列传》……像时间中行进的交响乐,浩荡跌宕,前后呼应,高潮迭起,有极丰富的变化。书法家完全按照自己的美学观念,以书法自身的规律运行无阻。

书法与诗,最深层的美虽可以归到节奏,但书法家写诗却不与诗的节奏同步。这一点说起来有点“煞风景”,然而理论与实践证明为必然。我们从黄庭坚的《李白忆旧游诗》、《花气熏人诗》、《经伏波神祠诗》的书法艺术中不但不能找到与诗的内容的“一致性”,并且也不可能找到诗书节奏的“一致性”。

诗的节奏与书法的节奏独立自在,各自发挥特有的美质合为完璧。鲁迅《从百草园到三味书屋》回忆他的启蒙老师寿镜吾吟诵诗文,有一段生动的描写:

“‘铁如意,指挥倜傥,一座皆惊昵~~;金叵罗,颠倒淋漓噫,千杯未醉嗬~~’。我疑心,这是极好的文章,因为读到这里,他总是微笑起来,而且将头仰起,摇着,向后面拗过去,拗过去。”

“微笑着”、“仰起”、“摇着”、“向后面拗过去”,都是对诗的激赏,是对节奏感的体验。然而书法家对诗的激赏,并不直接将诗的节奏融进书法,书法节奏因书法自身的特点形成。

照这么说,书法家多读点诗,或自己作诗,是不是有益于书法呢?好的书法肯定与诗意相通。海德格尔说过一切艺术品都是具有诗的特点。一个优秀的作家、艺术家未必是诗人,但作品会含有诗意——诗的深邃的意境,丰富的情感,简练的语言,有韵律的节奏……一句话,诗的灵魂。

在这个意义上,我们会说某个不写诗的作家堪称诗人。对书法家来说,也是一样的,书法家笔下的线条,一任自然运行,流露出来的情感、意境、黑白、节律,都与诗相通,与诗共鸣。

我们不能要求书法家读了点诗便立即有益于书法创作,但是当书法家的阅读出以真诚的而不是漠然的,深情的而不是肤浅的,并且较好地理解诗的本质特征,那就肯定会对书法创作产生有益的影响。我们甚至可以说,越是无意于“直接”从诗里受益,越能获得更多的益处。

因为诗的感人在于“言志”,诗的节奏、韵律从深层影响书法家的素质,所谓“潜移默化”。像“少小离家老大回,乡音未改鬓毛衰”,“时人不识余心乐,将谓偷闲学少年”,我们从中体悟人生、游乐人生,却不能获得知识。

为了理解诗的背景,我们需要深入了解贺知章、程颐的经历,他们写诗的时代。而要理解杜甫的《三吏》、《三别》、《秋兴八首》,更要懂得历史,也不能不懂得诗里的典故。读诗不能不依仗知识,但归根结底诗给人的还是言志。叙事诗虽然要叙事,却仍旧是诗。

书法艺术同样不能给人知识。书法纯粹抛开知识内容。汉斯立克在《论音乐的美》一书中的著名论点:“音乐的内容就是乐音的运动形式”,用来解释书法非常恰当。“乐音”作为音乐最基本的元素,在书法以“线 ”的形式出现,都从生活中提炼出来,规范化、美化。在音乐为乐音的运动,在书法则为线的运动。还是汉斯立克说的:“这些乐音的行列和形式除了它们本身之外别无其他内容。”

书法就这样以自身的特殊性进入艺术行列。书法是不是一种文化?当然是。但重要的是界定它在文化中的坐标,研究它以何等“身份 ”如何进入文化范畴。书法之所以成为文化现象,不因为文字传达的内容。

我们由甲骨文的卜辞,了解大量殷商历史;《石鼓文》提供秦国君游猎的情况;每件魏晋墓碑都诉说一段故实……人类文明的历史是有文字记载的历史,文字作为工具的作用比书法重要得不可比拟。但当我们研究书法的时候,必得把文字作为工具的功能放在一边,把书法当作一门独立的艺术,不然无法深入到本质。书法的历史,就其本质来说,应是书法风格的发展史,是为书法艺术纯粹性所决定的。

笼统地说书法属文化,是容易的。书法在文化中的特殊地位,只因它是艺术,不然便失去了书法自身的存在。肯定这一点,对于我们确立书法发展、提高的方向,我想具有根本性的意义。

把书法艺术在文化中定位,肯定它的特殊性与一般性的关系,不因其特殊性而超越一般性,也不因强调其重要性而违反科学性。有一种说法值得商榷,即认为书法是“中国文化核心的核心”,我疑心这个命题的提出,很大程度上出自对书法的挚爱以至偏爱。

欣赏艺术不排除偏爱,各门艺术都有特殊的爱好者。艺术的偏爱甚至促进艺术的多元与繁荣。然而我们不能在情感因素与科学论证之间画上等号。我重新阅读熊秉明先生的《书法和中国文化》,论证的出发点是“一个文化的前提是哲学”,然而“中国传统哲学家的终极目的不在建造一个庞大精严的思想系统,而在思维的省悟贯通之后,返回到实践生活之中。

”熊先生把中西哲学的思维方式作了一个对比,从艺术与哲学的双向思考,说出通过书法可以“研究个人心理,了解个人的心灵”,“通过书法研究集体心理,了解民族性和文化精神。

”熊先生有不少颖悟给人启发。使人不解的是,熊先生突然(恕我看来如此)超越许多中间环节,并且没有考虑到各门艺术都以其特殊性跻入广大的艺术之林,便提出了:

“抽象思维落实到具体生活的第一境乃是书法。”

“如果哲学是‘高处不胜寒’的峰顶,则书法是可以游憩流连的园地,所以可以说是文化核心的核心。”

既然哲学是文化的“前提”,书法又是“文化核心的核心”,那么书法必然又推向了哲学的“核心”?要说书法内涵哲学思想,哲学思想启示书法,当然不错,正如各门艺术都可以上推到哲学。在众多的艺术门类(特别是造型艺术)中,书法以它的抽象性,甚至可以给其他艺术更多的启发,林语堂曾说过“在我看来,书法代表了韵律和构造最为抽象的原则,它与绘画的关系,恰如纯数学与工程学或天文学的关系。

欣赏中国书法,是全然不顾其字面含义的,人们仅仅欣赏它的字面和构造。

”(《中国人·艺术生活》)以我看,书法说到底是一门艺术,它并不因其特殊性而高于其他艺术或凌驾于其他艺术之上。在这一点上可能同哲学与其他学科的关系相类似。

书法依赖文字,文字为传播文明起着最重要的作用。在漫长的历史中,文字的书写与书法的传播从现象上看几乎是二而一的事情,会不会因为如此难分难解,我们产生错觉,把书法在文化中的位置夸张到不适当的地位呢?会不会因为我们情感上偏爱书法忽略了理性思考呢?好在熊先生自己也曾怀疑他是否有“故作夸张”,我们的目的在按照事物本来面目探讨问题,使认识接近真理。