陈映真龙应台 台湾作家陈映真:台左翼知识分子的追求和理想

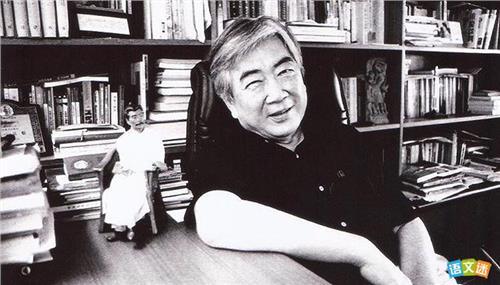

台北。又雨又风了。初夏,是台湾的台风季节。那天下午,在蒙蒙细雨和强劲大风中挣扎著,走了一个很大的弯路,找到僻静的潮州街深处一幢残旧的楼房,没有电梯,爬过五个楼层的石阶,气喘吁吁,侧身走进了门口安装铁门铁栏的人间出版社。“条件很差。”陈映真苦笑著说,语气里不知是歉意还是自嘲。

顶楼平台上搭出的一间不大的办公室。简陋,杂乱,到处堆满了书,没有电脑。“我不用电脑。”陈映真又说。他说话,声音沉稳厚重,缓慢的,好像每一个字都经过深思熟虑。访问时,他常常喜欢扯出一些大题目,比如对台湾社会结构的整体分析,比如台湾左翼内部对世界和中国形势的评估和分歧,语气里常常带有某种论战性,让你觉得与其称他是一个作家,不如说他是一个社会科学家更为合适。

他甚至让你隐约觉得,即使在台湾社会已经处于非常边缘化的左翼知识份子圈里,他也是一个少数者。

这是一个强悍的少数者,一个永远执著左翼理想的少数者,一个类似易卜生名剧里那个英勇无畏的(有人会说是顽固透顶的)斯托克曼医生的少数者。那位可尊敬的医生说过一句非常著名的话:“世界上最强大的人,是最孤立的人!”

早期左翼运动被灭绝性肃清

张文中:“五一国际劳动节”那天,在电视上我看到台湾的劳工团体举行了很有规模的抗争活动,表达了以劳工为主体的社会弱势族群的强烈诉求。劳工和弱势族群的社会运动,一直得到左翼知识份子的强烈关注,比如在八十年代初,你就创办过一本《人间》杂志,做过一些开拓性的工作,《人间》所倡导的“报导摄影”和“报导文学”,后来对台湾社会产生很大的冲击力,至今还有影响。

当年,你是怎么想起搞这本杂志的?

陈映真:说来话长。台湾的左翼运动,可以分为几个阶段。日据时代的抵抗运动,跟所有殖民地反对帝国主义的运动一样,主导力量是左翼。从二零年代,特别是三零年代,台湾的文学运动和社会运动,受到左翼的强烈影响,这与当时国际的大气候有关,跟日共也有关,中共是透过国际来影响台共的,因为当时日本是台湾的宗主国,第三国际根据“一国一党”的原则,台湾的党必须接受日共民族支部的指导。

这是台湾阶级运动的鼎盛时期,比如农民组合,组织了三万到五万农民进行了非常英勇的斗争。

工人运动和农民运动的斗争规模、组织规模,甚至理论的发展,都颇为可观。到一九三一年日本向中国进军,发动九一八事变,为了巩固后方,就对这些左翼运动全面镇压,抓的抓,杀的杀,逃的逃,坐牢的坐牢,台湾第一波的阶级运动就这样被消灭了,时间很短。台共的创始年是一九二八,到三一年就夭折了。

第二波,是台湾光复以后,一些地下的力量起来了,一九四六年中国党到台湾来发展,组织了中共台湾工作委员会,经过四七年的“二二八事件”的洗礼以后,这个党扩大了,因为那些对时局苦闷、不能理解生活黑暗的人,从不断转化的国共斗争中,看到了在蒋介石之外的另一个中国,寄很大希望于另一个中国,参加了地下运动。

不幸的是,一九五零年开始,国民党开始进行全面的肃清运动,到了“六二五”韩战爆发以后,这种镇压更是如火如荼。

第二波阶级运动受到五零年代国共内战的形势和国际冷战的双重构造,再加孤岛,被国民党残酷地肃清。这么小的岛,大概枪毙了四五千人,投狱的有人估算是八千,也有人估算一万二,消灭了大陆来台的进步人士,或是党员,或是同情者,主要的还是台湾本地的工农和知识份子,或是日据时代留下来的进步势力,左翼力量几乎是全面灭亡。

不止是杀了人,关了人,更重要的,是毁灭了一个激进的传统,一个激进传统的哲学、社会科学和美学。

两次镇压,特别是第二次镇压,台湾的左翼运动遭到了极为残酷的摧折,这种摧折是极为罕见于其他第三世界的,比如在韩国,在菲律宾,在中南美洲,美国势力范围下都有反共政权与美国合作,右翼政权对左派进行残酷的屠杀,可是因为地理的原因,历史的原因,他们的左翼传统像植物的球根一样,永远存在,等待春天来临就会发芽。但是在台湾,是实行了灭绝性的肃清。

资本在台湾肆无忌惮的积累

张文中:你创办的《人间》杂志,是第三波左翼思潮的产品。你所面对的台湾社会,你所针对的社会、政治、经济和文化的议题,也跟你的前辈不同了。在左翼思潮的第二波和第三波之间,台湾社会发生了一些什么重大变化?

陈映真:在这块血腥的土地上,美国进来了,美国的意识形态也进来了。自由主义、民主、议会政治、个人主义、个人自由,等等,在台湾,我们一听到这些就反胃,因为我们是从那里过来的人,明白那些完全是一派谎言!

实际上,美国支持的是像蒋介石,还有中南美洲那些最独裁、最极权的反共政府,可是居然宣称什么“自由中国”!蒋介石跟美国勾结,台湾成为美国与苏联-中国大陆冷战的最前线。这种冷战前线,不止是冷战对峙,还进行了文化的对峙,所以台湾的留学体制也好,台湾的美国新闻处也好,或者台湾和美国之间非常绵密的留学生政策、基金会政策、人员交换等等,几十年来为台湾培养了一代又一代亲美的精英份子。

亲美的意识形态,反共的意识形态,反中国的意识形态,尽管政权更替,但本质未变。台湾的政权,从来不是一个独立的国家,不仅因为它是中国的一部分,还因为从五零年以后台湾基本上没有主权,完全是美国的一个附属物,不论军事、外交、政治、经济、文化,都是附从于霸权美国的一个小岛,依照著冷战和内战的双重构造在求生存。

所以,今天台独的问题,不是中国跟陈水扁的问题,而是中国大陆跟美国的问题。这个问题的本质,今天是越来越明显了。

美国为了要使台湾成为“反共的橱窗”,在世界分工体系里有意识地让出一个位置,有限度有条件地让它发展。六零年代以后,台湾的经济逐渐以出口加工的形式,和劳动力密集的产业,跟香港、新加坡、南韩一起,赶上了战后资本主义的景气。

台湾实行的是“反共复国强兵”的经济发展,而不可避免地,现代意义的工作无产阶级作为一个阶级登上了历史舞台,同时,比日据时代更多的、更为现代的资产阶级也出现了,成为社会主导的阶级。

所谓戒严体制,或者反共军事体制,一般只看作是一种政治上的压迫,实际上这种压迫构造的最大功能是让资本──台湾内部的资本也好,外来的资本也好,在台湾得以肆无忌惮的积累,而不必担心劳动阶级的反抗,不必担心这种劳动阶级的痛苦引起知识份子的不满。台湾的经济发展,新加坡的经济发展,韩国的经济发展,莫不皆然!说资本主义会带来民主,在民主的环境下才能发展资本主义,是天大的谎言!绝对是谎言!

张文中:台湾最早的“党外运动”,是不是与台湾现代资本主义的形成和现代资产阶级的成熟有关系?

陈映真:是的。台湾的新兴资产阶级起来了,变成台湾社会主流的阶级,很自然地想从国民党那里分得一点权力,就像大陆的新兴资产阶级一方面骂共产党、另一方面又依靠共产党取得他们的地位是一样的。

台湾所谓的“党外运动”,一开始是反共路线不同的争吵,像《自由中国》杂志,啊,我们已经退到无路可退了,要反共就不能再这样反了,你的这种反法跟共产党是完全一样的,怎么办呢?就学美国,民主自由,用这个反共才行。

蒋介石不听这一套。这个“党外运动”经过几代的发展,到七零年代,本省藉的精英增加了,年轻一代起来了,台湾的资产阶级民族主义不断激进化。这种右派的民主运动逐渐受到海外台独的影响,他们对受到的压迫没有阶级观点,不善于把台湾的社会矛盾放在阶级上去分析,他们只是认为“那边”来的人,来压迫我们“在地”的人,国民党是外来政权,等等。

这个运动发展到七零年代末期,冲突越来越大,终于爆发了“《美丽岛》事件”和“高雄事件”。

第三波台湾左翼运动的十年

张文中:第三波的台湾左翼思潮,是在什么时候开始出现的?

陈映真:从七零年到八零年,是台湾第三波左翼运动的十年。一九七零年,台湾和海外知识份子中间发生一个很大的思想运动,就是“保钓”。当时,甚至有人称它为“新五四运动”。那一年,出现了钓鱼台问题,大家很愤怒,是非常单纯的民族主义,咱们中国的土地,怎么让美国送给日本了?从此作为出发点,面临很多问题。

比如,国民党告诉青年人,你不要被共产党利用,美国和日本是我们的重要盟邦,谁要这么调皮,就有共产党嫌疑。

北京当时是在文革时期,调子很高,神圣不可分割的领土呀,打倒美帝国主义呀。在两边这样的情况下,运动分裂了。留学生应该“站边”了,你选择哪一边的中国?产生了“我是谁?”的问题,“中国是什么?”的问题。

一批人,像马英九,是反共爱国联盟,他们要求的只不过改革保台,但还是要反共,还是以前《自由中国》的老问题,就是怎么才能更有效地反共?更多人是向左转,觉得北京才是我们的政府,你看立场站得这么稳!

大量的人去找三十年代的文学和共产党的文件学习,真是产生了触及灵魂的改变,有的人因此离婚了,有的人放弃学业了。这种情况,后来侵染到岛内来。那时已经有各种复印技术,他们把大量的宣传品寄到台湾,虽然受到邮检的拦截,但终究还是流进来不少。

第三波左翼运动,就这样起来了。跟过去两波的左翼运动完全没有关系,是台湾资本主义发展的内部矛盾和社会矛盾,再加上左翼思潮突破了冷战和内战的思想框框,看到了社会,看到了阶级,看到了国际上的帝国主义问题。

这是一个完全新的视野。这样,就产生了一个杂志,《夏潮》。以《夏潮》为中心,集结了一批“泛左翼”的知识份子,跟当时台湾资产阶级民主派的想法完全不一样,在当时起到很大的影响。

当然,也不能放言高论。当时不能讲“阶级”,只能讲“阶层”;不敢讲“人民”,只能讲“民众”。讲“帝国主义”,还有一点正当性,因为国民党也在讲“帝国主义侵略中国”嘛。我们第一次提到台湾经济成长的制度是“殖民地经济”。当然,从整个左翼理论来说,我们还是比较幼稚的。

张文中:第三波的左翼运动,也是你文学创作和社会参与最为活跃的时期。在《夏潮》杂志和《人间》杂志上,都可以看到你那些具有非常挑战性的文字,当时影响很大。

陈映真:“保钓”时,我被关在狱里。办《夏潮》时期,我已经出来了。我是因为一个极偶然的机会,接近文学,认识鲁迅,然后从鲁迅展开,从旧书摊上去找三零年代的小说,还看了一些政治经济学的书,使我不可自主地发生了变化,是这样向左转的,后来跟少数朋友搞了一个读书会,一个很幼稚的组织,结果被镇压了。

六八年入狱,七五年出来。出狱后看到两个新的东西,一个是“保钓”,我非常兴奋,怎么会发生这种事情?第二个,就是《夏潮》杂志,朋友办的,志同道合,我就跟他们一起编杂志。

这个新兴的左翼集团,也受到常年被压在低层、没有被枪毙、坐了牢放出来的那些老左派的影响。可以说,是我们发现了他们,他们也发现了我们。

在文学上,产生了“乡土文学论争”。当时我们的基本意识形态,就是反对殖民地文学,主张台湾文学应该回归到人民群众,应该有民族的风格和形式。我们说的“民族”,当然不是“台湾民族”,我们受三零年代的文学影响,但是话不能明讲。这个运动立刻被镇压了。

左翼运动与“党外运动”的同盟

张文中:在七十年代的台湾社会运动中,社会主义的左翼运动,与自由主义的“党外运动”,是不是存在著一种同盟者的关系?

陈映真:至少,我们是企图发展这种同盟关系的。像《夏潮》的主编苏庆黎、现在已经转变方向的王拓、前一阵在北大现在已经回台湾的陈鼓应教授、以及王晓波教授等等,都是以《夏潮》这个系统的身份,开始进入“党外运动”,尽我们之所能。

我们这边的人有一个特点,思想比较敏锐,能说能写。这样,情况就变成了两轨,我们这边试图想卷进去,因为他们那边场面大,钱多,我们什么都没有。可是,那时台独思想已经涨得很高,他们也知道我们的倾向,所以对我们基本上不信任,跟我们有矛盾,是貌合神离。

阶级矛盾、阶级斗争不是书本上的话,在现实里是非常明显的,平常大家嘻嘻哈哈,矛盾激烈的时候,那是很分明的!这两个运动,都因为七九年的“《美丽岛》事件”被全面镇压了,抓了很多人。

那年五月,我先被抓起来,那是第二次入狱,在拘留所里关了三十六个小时,又把我放出来了。我当时对形势的判断是,本来是想五月开始抓左边的,可是右边越闹越厉害,所以把我放了,十二月就开始抓他们。有人说,我抓起来后,美国有些朋友为我奔波,所以把我放了。我是不相信的,他们没有那么大的力量,不要那么夸大。

张文中:“《美丽岛》事件”之后,台湾的左翼运动和“党外运动”的同盟者关系,有没有发生变化?

陈映真:七九年“《美丽岛》事件”发生后,台湾的思想界发生了很大的变化。在美国的压力下,国民党不得不举行公开审判,第二天报纸上是全版的法庭问答,电视上也有浮光掠影的报导,这对台湾社会是很大的震动。

啊,你看咱们台湾的那么多的人才,就被他们外省人抓起来了?于是,引起很大的同情,这个运动基本没有被国民党压下去,反而那些被捕人的太太出来竞选立法委员,以“哀兵”、“牺牲者”的身份取得极大的社会同情,以高票当选,从此“党外运动”就急速地向台独方向扭转,这是八零年代以后的事情。

我们左派处在什么位置呢?我们当然反对台独,可是又不能在这种高压下去指责台独,如果那样,你不是跟国民党统治者一起去镇压他们吗?国民党当时是两手打,一手是打所谓“共产党份子”,指我们这批《夏潮》的人;另一手就是打台独。

在挨打上,我们跟“党外”是同一的,可是我又不能站在“党外”的方针路线上,所以就搞得很尴尬呀,眼看著“党外运动”的理论不断、不断地向台独发展,但不能出手,哎呀,简直是很被动,被动得不得了!这个时候,我就想,不如另开战场吧,就想到了另办一本杂志,就是《人间》。

从影像和文字去认识台湾

张文中:《人间》杂志的宗旨,在当时台湾社会是非常独特的。虽然它是左翼运动的延续,但是并不强调鲜明的党派色彩,著力关注台湾资本主义化过程中的种种异化现象,以及弱势族群的生存状态,形式也很新颖,所以直到现在,还有许多人对它留有非常深刻的印象。

陈映真:《人间》,是结合了两种台湾当时条件已经成熟、可是还没有发展的文艺形式,一种是报导摄影,又称纪录摄影,另一种是报导文学。因为台湾过去的高压,报导文学很难发展,它有很鲜明的左翼倾向性,干预现实。

纪录摄影也是这样,用摄影来表现,以一组照片来反映社会问题。所以,我想是不是把这两个东西结合起来?在高度资本主义化的社会里,人们对文字的阅读习惯,已经越来越淡,看图片的人越来越多。美国从三零年代开始就有报导摄影,有几辑报导美国大萧条时期的专题,我们看了非常震撼。我想:这就是我们要的。

当时,集结了一些年轻的朋友,一起探索,一起摸索。我们用这个杂志避开了“统独”的争论,凝视我们具体的事实上的生活中的矛盾,开辟另一个战场。不谈民主自由啦,或共产主义啦,不跟你玩这个啦!

我玩的,不是从艰涩的理论,而是从生动的影像表达和文字表达,来认识台湾。我的主张是,思想要清楚。这个杂志是什么样的杂志?它的宗旨是什么?要不然,你穿一件白衣服,我搞不清楚你是医生,是厨师,还是理发师?面貌要清楚。

面貌如何清楚呢?我就想建立一个书写的、像宪法一样的条文--我这样讲也许太夸张了--这两条是我们全体同事,都可以琅琅上口的。一条:“《人间》杂志是以摄影的语言和文字的语言从事台湾生活的发现、批判、纪录、报导的杂志。”这是一种比较中性的说法。第二条就比较主观了:“《人间》杂志是从社会弱小者的立场去看台湾的生活、历史、自然环境和命运。”

为什么要设这么两条呢?因为你揹著照相机一出门,社会非常纷繁复杂,你根本会觉得每个都很重要。不断去拍,也不行。这两条,就变成指导你怎么选择题材、怎么拍、怎么写的问题。

几期下来,我们对杂志的色彩都非常清楚了。台湾资本主义的历史从六零年代中期得到发展,我称之为“反共军事法西斯结构下的经济发展”,社会问题非常严重。台湾不仅受到国民党的压迫,还受到美国的压迫。美国人到台湾来,非常舒服,不像他们到中南美洲去,因为那边有左派力量,就斗争呀,抗议呀,搞得焦头烂额。

台湾?只能放鞭炮欢迎你!资本主义发展的过程,就像资本生产一样,它把对资本有用的东西取走,没有用的东西就当做报废品扔掉。

人也一样,当煤炭是主要能源时,煤炭工人的生活过得比较好,但是一旦石油变成能源时,煤炭工人就像报废品一样被扔了。他们有矽肺,生活贫困,但是没有人去理他们,因为在整个资本主义生产中他们已经成为废品了。

资本主义生产是强者的经济,上杂志上电视台都是青春美貌。可是,在我们杂志里的,都是“没有脸的人”。这些在资本主义社会被忽视的“没有脸的人”,是我们具体日常生活现场里面的一张一张真实的脸孔。我们的报导,完全是从生活的现场出发的。

污染,不是理论,我们具体从污染造成的各种影响,记者闻到的水,是两丈深的水井里提上来还得隔得远远地闻,不敢凑近。污染造成的皮肤受害的情况,也是用肉身,用感受去了解。当然,我们的编辑方针,也不是那种没有经过提炼过的感性。我们的要求是:既不教条,也不是单纯的感性。

对台湾原住民的特别关注

张文中:具体到一个个案,《人间》杂志有没有什么特别令人难忘的、在当时引起很大社会轰动的报导?

陈映真:我们的报导,现在回想起来,是蛮特别的。比如,我们对台湾少数民族给予比较大的关注。在任何资本主义发展过程中,少数者总是最无情地遭到牺牲。这些比汉族先来台湾几千年的少数民族,随著台湾资本主义的发展,是整个民族灭绝的过程,男性成为最底层的劳动力,女性是整个性产业的牺牲者,整个民族的“母性”受到很大的伤害。这是很严重的。没有“母亲”了。

当时,我们报导过一个山地原住民的年轻人,因为在学校里不如意,心里很烦闷,这个孩子又很孝顺,就跟他爸爸说,爸,我到平地去找工作,妈妈脚有病,赚些钱给妈妈治病。可是,到了平地不到几天,他就成了杀人犯了!

他被当作廉价劳动力雇用,受不了,过年时想回家,雇主不让他回家,因为他是通过职业介绍所来的,他像奴隶一样,身份证被雇主扣了,前面几个月的工钱给介绍所了,他跟老板口角,随手就用一个重物打了老板,老板家里人闹起来,他一慌张,又打,打出事来了。

这是个很纯洁的孩子,喜欢弹吉他,唱歌,写写小歌词,球打得特别好,这样的年轻人,一到了台湾的资本主义社会,不到几个月,就成了两尸两命的杀人者。

这件事情,在台湾当然被广泛的报导。我说我们的立场,不是报导丑闻,报导耸动的社会新闻,我们的报导是想从这个年轻人的遭遇,去表现一个社会学方面的意义。这样一报导,结果不得了。本来我们以为这小子本来就坏,从小就抽烟、打架,结果一访问,不是,他被他同学爱戴得不得了,他是天主教会的青年,每次带天主教的小团体去游泳,营队结束后,雪片飞来的信都是谢谢这个小哥哥,我们找到他的录音带,找到吉他灌放的音乐,他的卧室里贴的都是世界有名的歌星的照片,这是他的梦想,希望有一天在两三万人前面去演出,这样一个孩子,就像我们隔壁家的小男孩一样,但是现在被社会指责为十恶不赦的坏人。

我们把真相报导出来,引起很大的反响,大到学校里老师不准学生看这本杂志,军队不准看这本杂志,这是我后来才知道的,国民党说我们别有用心。

我们登了一个广告:枪下留人。当时,快枪毙了,很多人捐款。有人说你再登一个广告,钱算我的。据说,有人拿到蒋经国那里去,蒋经国一度想重新调查,后来大概听人讲不能这样做,杀人者死,何况这件事又是我陈某人搞起来的,所以很快就把他枪决了。

枪决之后,我们还继续报导,把尸体火化之后怎么样送回到原住民的部落,部落没有把他作为一个可耻的罪犯,整个民族把他作为自己的儿女把他的骨灰迎回来。

然后,我们也报导了苦主,他一家失去两命,你也不能说他们就是坏人。最戏剧性的是,我们发动了募捐,募到两百多万,平均分给两家,结果少数民族那边,那个父亲也是很高尚的人,带著自己的一百多万到医院去看望苦主的老爸爸,因为高血压住院,他去祈求那个老爸爸的宽恕,然后把钱转赠给他。

很感人!这是比较有影响的一次。其他,还有很多。总之,是从人的立场,呈现资本主义对人的破坏,对环境的破坏,对文化的破坏。

台湾左翼运动是非常脆弱的

张文中:在台湾左翼运动中,甚至在台湾社会运动中,《人间》杂志产生了很大的影响,可是,为什么后来停刊了?是因为政治原因,还是因为经济因素?

陈映真:可以这样讲 ,《夏潮》培育了一批年轻人,让他们向左转。之后的《人间》杂志没有什么马克思主义的词语、名词或教条,却让读者认识到的,不是他们每天消费生活中认识到的社会,而是以另外的生活现场去认识这个社会。

很多人给我们写信,说如果不是你们报导,我们根本不知道社会是这样的。不过,老实说,严格意义上的台湾左派运动,是非常脆弱的。美国是个极为保守的社会,但是在一些精英校园里还有几个有名的左派教授,对左翼思想起到相当大的影响。

日本也是,虽然全面是右派主导,但是也有个别的教授,个别的团体是左翼的。日共比较成功,是“微笑的共产主义”,党很有钱,他们创办的消费合作社为他们赚了很多钱,又有相对优秀的干部,在战后长期的日本政治中,唯一没有发生贪污丑闻的党,没有女人问题,没有政治献金问题,谁出来竞选都是由党决定的,所以,当日本的保守党一个一个垮掉之后,社会开始寄望于日共。

但是,在台湾,第一波左翼运动被镇压了,第二波也被镇压了,第三波兴起没有多久,就跟“《美丽岛》事件”挂在一起,然后一个体制化的右翼运动,即台独运动,很快就起来了。左派在理论上一直没有比较纵深的发展,没有机会进入实践的领域,长期以来的反共恐怖也对民众影响很大。

《人间》杂志办了四年──我也没有想到这个杂志的影响会非常大──出了四十七期。停刊的原因很简单,就是财务不行。因为这种杂志跟其他不一样,只有少数广告,而资本主义下的杂志是靠广告的。

我们一个很大的问题,是杂志印刷非常好,成本高,内容是黑白照片,而且表现的是社会比较阴郁的一面,很多人说看了很痛苦,这样的媒体就不适合宣传舒适、幸福、快乐的商品广告。一张宣传可口可乐、充满了幸福的、现代感的广告,一翻过来,是一个老头蹲在墙角抽烟,很不协调嘛!

张文中:在台湾,处于全世界退潮的大背景之下,仍然存在著像你这样一批具有左翼社会坚持和社会理想的知识份子,没有停止对资本主义异化的批判,即使全世界只剩下一个人,也不放弃这种批判的锋芒。这样的理论勇气和理想坚持,实在令人钦佩。

陈映真:台湾的左翼运动,面临一个几十年来艰苦环境下的一线转机。八零年代,环境运动、工人运动起来了。很多环境运动,是我们《人间》杂志搞起来的,劳动运动也都是我们报导的,起了很大的作用,可以没有办法取得领导权。

为什么?因为在戒严时期劳动运动的力量很微弱,需要有一个政治力量来支持,这个政治力量只有民进党。我们搞了半天,结果这些队伍都插上民进党的旗帜。你有什么办法呢?一点办法都没有!

你也不能怪他们,因为他们需要一个保障,而你能保障吗?你说,你们干没事,有事我来顶!行吗?民进党有许多立法委员在那里,啊,某某立法委员,是我们这个环保团体的顾问。国民党一听,总是比较顾忌嘛。

我陈某人做他们的顾问,没有用,哈哈,反而有害!但是,这种情势,目前发生很大的变化,因为民进党执政以后,从一个批判者变成支配者,从一个反对者变成维持现状著,这种巨大的变化使社会运动很彷徨,感情还依附民进党,可是在运动上民进党怎么就跑到资方去啦?这种矛盾正在产生。

这就是左派的一个机会。什么机会?揭发过去几十年来社会运动的矛盾,促使大家来反省。过去十几年来社会运动不能说没有贡献,可是在什么地方错了?为什么今天变成这样?

没有热闹过,所以,也不孤独

张文中:在台湾这样一个高度资本主义化,而且又有一股强大的国族主义思潮主导著社会,作为边缘化的左翼知识份子,是不是会有一种悲凉的、孤独的感觉?

陈映真:也没有那么悲观。我以前从来没有热闹过,所以,也不觉得过去很热闹所以现在很孤独。台湾独立运动,基本是附著于美国霸权主义对中国的干涉,它不是真正台湾内部的社会矛盾。

本省人、外省人不是一种矛盾的形式。我们相信的矛盾,是阶级的矛盾。日本人统治台湾,你是日本人也就同时是支配阶级,你是台湾人也就同时是被统治阶级,非常清楚。可是今天台湾,你不能说外省人都是统治阶级,现在睡街头的外省人有多少?台湾五大资本,前四名都是台湾人,第五名才是外省人的远东纺织。

目前的情况,是选举的操作,有一定的虚伪性。第二,台湾资本主义走下坡了,没有救了!台湾的贸易红字全靠大陆,很多未来趋势的研究者都认为,中国大陆在未来十年、二十年会有势不可挡的发展。

不讲马克思主义,就是从资本主义的规律来说,台独也没有什么前途了,是绝无前途!问题是眼前,是当下,人们不理解你。这是社会主义运动里常有的事情,除非你回到三零年代全世界一片红旗。

我一直是一个人走的。其实,我不是一个搞政治的人,我是属于搞创作的。我也是从创作、从鲁迅走向社会主义的,之所以我还要搞政治,一方面说明台湾左翼知识份子的“层”不够厚,像这些问题本来都应该由理论家来解决,像韩国根本不烦作家去伤这个脑筋,因为那些左翼的社会科学家一套一套的书写出来。

台湾比较少,而我这个人又是比较偏重思想出路的人。思想没有出路,我就写不出东西来。为了寻求思想疑点的答案,我必须研究台湾的社会经济性质,虽然不敢说一个专家吧,但只要找到我自己够用的就行了。所以,我比较从感性方面出发。最近我跟台独派的陈芳明的文学论争,基本体现了我的思想。

张文中:最近几年,你又重新把《人间》杂志用丛刊的方式出版,是不是想接续以前左翼的文化理想,去影响社会?

陈映真:做一点,算一点吧。当然,我觉得台湾需要这样一个思想性的杂志,但是在资本主义社会,谁搞思想性的杂志,谁倒霉。不止在台湾,日本如此,美国也是如此,韩国也许好一点,社会运动比较广泛。

这是高度资本主义化以后精神知识的极度商品化的现象,除非这个资本主义遇到重大的危机。台湾目前的失业状况不断突破,刺激人们去思想,这比我陈某人写十篇文章还有效!以前,你说民进党不行,人家会骂你,现在他们自己也开始骂了。

生活还是很重要的。除非你相信资本主义是人类最后的福祉,像那个日本人福山说的历史到资本主义就终结了那些东西。我认为,人类必须想办法摆脱贪婪、丑陋、竞争激烈的生活轨道,去寻求另一种现在被广为嘲笑的、公平的、富有正义的、像一个“人”的生活。

当然,这样的社会主义未必像第三国际那样的方式,历史发展本来也不应该重复过去,在批判现在掠夺性的、残酷的、贪婪的社会经济制度之后的一种新的社会制度,你称呼它什么都无所谓。

我们应该给予社会主义一个选择的机会,而不是像现在绝大部分人那样都变成犬儒,或者像后现代主义那样冷嘲热讽,虚无化,无政府主义化,什么都反对地过日子,然后自己也不快乐,又脱离了广大的人民生活。

作为一个作家,更是如此。我总觉得,文学毕竟要给失望的人以希望,给受到耻辱的人以尊严,给挫伤的人以安慰,给绝望的人以一点希望的火星。你可以笑我。笑这种思想的人,现在太多了!不过,我觉得无所谓。我,就是这样想的。