盛宣怀的子孙们

家族败落,藏书幸存 1916年,曾经斗垮“红顶商人”胡雪岩的巨商盛宣怀去世,其夫人庄德华执掌了整个家业。庄夫人虽是继室,但她出生于常州大户人家,是状元之后,善于理财治家,精明过人。

她的账房叫太记账房,所管理经营的产业,从上海、苏州、常州到南京、九江、武汉,虽不出门,但对里外事务,她心中无不清清楚楚。当辛亥革命军占领上海时,为保全老公馆,她竟动出脑筋,把门口汉冶萍上海办事处的牌子摘掉,换上某洋行的牌子,同时动员洋朋友来公馆暂住,以此渡过了难关。

庄夫人掌管家业十一年。尽管三个儿子一人一根烟枪,但有她坐镇,加上北洋官僚多为清廷旧臣,与盛家有往,一切尚无大碍。

然而到1927年秋天,庄夫人突然患病去世。当时北伐军取得胜利,北洋政府倒台,盛公馆一下子陷入了惊惶忙乱之中。盛宣怀生有八儿八女,此时老大、老二、老三均已去世,老六老八从小夭折,大家赶紧把老四恩颐找来。

这位公子哥平时不管事,也不愿得罪人,一时愣住了,拿不出办法。盛公馆里乱作一团。当公子哥儿们不知所措的时候,盛公馆内一些平素不大管事的内眷却已在忙着搬箱子抢东西了。反正谁也管不住谁,东西谁抢到手就是谁的。

台柱子一倒,剩下来最敏感的自然就是遗产问题了。盛宣怀到底留下了多少遗产,一直是众说纷纭。盛宣怀去世之前,曾有遗嘱,将其遗产的一半拿出来建立愚斋义庄,救济盛氏家族贫苦人家并从事社会慈善事业。

这项遗嘱的执行监督人,是盛宣怀当年的后台李鸿章的长子李经方。在盛氏去世后的第二年(即1917年6月1日),召开了盛氏五房及亲族会议,成立愚斋义庄。

经过两年半的清理,认定盛氏财产至1920年1月止,总额为银元一千三百四十九万三千八百六十八两,内除偿款及提存各款一百八十三万二千四百五十余两外,实际应分财产为一千一百六十万零六千零十四两。其中五成分为五房,盛氏五房子孙,每房各得遗产一百一十六万两。

另五成捐入愚斋义庄,愚斋义庄得银五百八十余万两。 庄夫人去世后,1927年11月,老四盛恩颐破坏了庄规,向法院提出,要将早已归入愚斋义庄,用于慈善基金的部分,由盛氏五房分掉。

这在家族内部引起了轩然大波。盛宣怀的几个女儿把三个哥哥及两个侄子告上了法庭。江苏省政府乘机插了一手,1928年10月,省政府委员会主席钮永建下令,限时将义庄的资金股票一律冻结,派员来接收。

由此白捡了一个大皮夹子。 至于盛宣怀的愚斋藏书楼的藏书,则由盛家后人捐给了民国政府,共有十余万卷。民国政府接收后来了个“三家分晋”:一份给了圣约翰大学;一份给了上海交大;另一份北上山西,因孔祥熙的大女儿在山西铭贤学校当校长,被她争取了去。

这些书在解放以后院系调整时亦作了新的调整。上海交大的部分转给了安徽大学;圣约翰的部分调拨给了华东师大图书馆;山西铭贤学校那份藏书亦随之归入山西农大。

华东师大得到圣约翰藏的愚斋藏书后,曾于上世纪50年代组织人力整理、编目,发现其中仅地方志就有六百多种、海内孤本即达七部,其中《三山志》为存世的惟一一部。

另外三百多部医书中,有三十余种是海内外早已失传了的孤本。50年代华东师大无医学院,就把此三十余部古医书送给了上海中医学院。现在华东师大图书馆有愚斋书库,专储盛氏藏书,为“三家分晋”后的最大一宗。

足球队老板盛萍臣 盛宣怀的三个儿子中,老七盛萍臣还算办了些事儿。上海足球史上队龄最长的球队―――东华足球队,在30年代曾有过辉煌的战绩:1933年远征菲律宾,打了个六战五胜一和;1934年参加上海足球联合会举办的比赛,五项主要锦标囊括了四项;1935年和1936年,东华队参加“史考托”杯赛,与洋人对垒,又蝉联两届冠军。

东华足球队的崛起,史称“上海足球史上的黄金时代”,使上海一跃而为远东的足球重镇。这个球队的老板就是盛宣怀的七公子盛萍臣。他还把盛家老公馆中靠西侧的一幢小洋楼腾出来,供球队作队部。 盛萍臣利用姐姐与宋家的关系,成为以孔祥熙、宋蔼龄为核心的、国民党内“公馆派”的核心人物。

盛宋两家的渊源,据说起源于宋家倪老太倪桂珍早年曾在盛家当养娘,结成亲密的关系。所以后来宋蔼龄能出任盛家的家庭教师,宋子文能进入汉冶萍公司当英文秘书,并对盛家七小姐盛爱颐穷追不舍,都是源出于此。

民国以后,盛家已成惊弓之鸟,而宋家则如日中天,盛老七深知世事之变迁,于是成了孔府的常客。盛老七后来在孔祥熙、宋蔼龄的提携下,官一度做得很大。

抗战前他出任国民党的苏浙皖统税局局长,掌管了江南一带的税收大权。抗战中到了重庆,他专心经商,并在官方金融界任职,出任华福菸公司董事长,生产的“华福牌”香烟行销各地。

后又主持华盛企业公司、大陆运输公司和昆明滇利制钢厂。俞鸿钧当财政部长时,他还担任了中央信托局的常务理事和监事会主席。 盛萍臣在孔公馆的一个重要任务,是为宋蔼龄策划生财之道。

他成立了一个中信经济调查研究所,专门收集经济、金融情报,为孔祥熙的财政政策提供依据。他本身办事亦十分刻苦努力。抗战前国民党政府要云南上交锡矿税,几次派人去打交道,均不成功。最后将他派去,竟然一举搞定。

原来,当初“云南王”龙云初到南京来,没有什么人搭理他。盛萍臣主动和他交朋友,热情请他吃饭,此后龙云就对他格外在意。盛萍臣和他的两个哥哥一样,晚年都穷困潦倒。抗战胜利后盛萍臣回到上海,在股票投资上大受其挫。

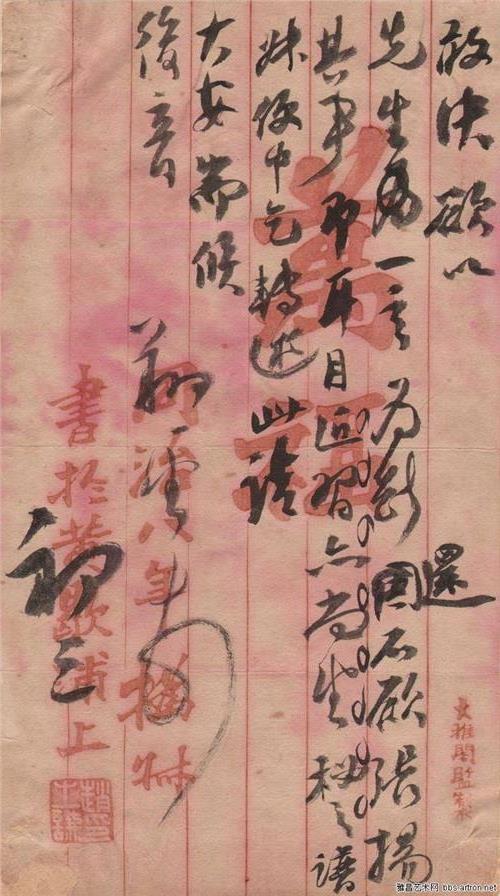

解放前夕他到了香港,最后靠卖卖当当过日子,连他父亲的六百封朋友来往的信札也卖给了香港中文大学。诗人、翻译家邵洵美 盛宣怀的四女儿盛樨蕙的大儿子邵洵美,是上世纪三四十年代很有点名气的诗人、翻译家、出版家和社会活动家。

邵洵美的祖父邵友濂为清朝一品大员,曾出任上海道、台湾巡抚、湖南巡抚,也曾出使俄国谈判中俄伊犁领土问题。 邵洵美有千万家产,但是他并不乐于经商办企业,更不屑于做官。

1924年2月,邵洵美到达英国,进入剑桥大学选择了英国文学。在剑桥,他结交了许多朋友,其中有徐志摩、谢寿康、刘纪文、郭有礼等。

以后在法国画院,他又结识了徐悲鸿、刘海粟、黄济远、江小鹣、常玉、张道藩等。邵洵美和徐悲鸿、谢寿康共同发起组织了留学生组织“天狗会”,并结为把兄弟。 1927年邵洵美回国,奉祖母之命,与他的表姐盛家长房女儿盛佩玉完婚。

在二三十年代的文坛上,邵洵美有“孟尝君”之美誉。为文艺,为朋友,他最肯花钱,甚至卖房子卖地。当时能把实业与文学结合起来的最好办法,就是开书店,办杂志,出新书,这正是邵洵美极乐意全身心投入的事业。

于是回国的第二年,他就在静安寺路斜桥老公馆的对面,开设了一家金屋书店,出版《金屋月刊》。一年后,徐志摩的小舅子张禹九来看邵洵美,他的新月书店亏损太大,想让邵洵美“接盘”。

邵洵美一口答应,关了金屋,专心致力于新月书店了。这时新月的成员有胡适、林语堂、罗隆基、沈从文、潘光旦、全增嘏、叶公超、梁实秋、梁宗岱、曹聚仁、卞之琳等,出版《论语》、《诗刊》、《新月》杂志,在三十年代的文坛,可称风头独健。

然而钞票总是兜不过来,邵洵美是大老板,他不忍心满心热爱的事业半途而废,只好大把大把地往里面贴钱。到了1933年6月,他实在撑不住,才把“新月”结束了。

这时他又跟张光宇、张正宇、叶浅予几个漫画家熟悉了。当时他们在办《时代画报》,但仅出版了一期就吃不消了,跑来要求邵洵美接办,他欣然同意,在三马路的一条弄堂里租了一套房间作为编辑室。

文学艺术界常来往的朋友有季小波、王敦秋、陆志庠、丁聪等等,他们的编辑部也就成了文艺界聚谈的热闹场所。他的出版事业虽好,可经济上总要贴本,钱袋就越掏越空。到后来,只好将房产作为抵押向钱庄借货;再后来,就只能将一些房产作价售给钱庄还清本息了。

在这种情况下,邵洵美仍是钟情出版事业。1934年,他在平凉路21号开办了时代印刷厂,从德国引进了当时最为先进的影写技术设备(即照像版设备),这是中国人自己经营的第一家采用影写技术的印刷厂。

这段时间他先后出版了《时代画报》、《时代漫画》、《时代电影》、《时代文学》、《万象》、《人言》、《十月谈》。他自己创作的作品有《花一般的罪恶》、《一朵朵玫瑰》、《天堂与五月》、《诗二十五首》等。

但邵家的老房子没有了,新建的里弄房子同和里也没有了,钱袋也逐年空了,他只好租房子住。抗战中,邵洵美出了两份宣传抗日的杂志,中文杂志叫《自由谭》,英文杂志名为《公正评论》。

《自由谭》出版到1939年3月1日第七期,因日本人干涉而被迫停刊。 1938年5月,毛泽东在延安发表了《论持久战》,这个重要的文件经中共地下党传到上海,地下党员杨刚是《自由谭》的作者之一,外语极好。

杨刚决定翻译此书,在此过程中,邵洵美字斟句酌,多方帮助,并在译出之后,首先于《公正评论》公开发表。 解放后,邵洵美的时代印刷厂的机器全部由北京新华印刷厂收购。

邵洵美就靠翻译 外国作品养家,翻译了马克?吐温的《汤姆莎亚侦探案》等作品。夏衍了解了他的窘况,关照北京有关出版部门,邀请邵洵美翻译外国文学作品,稿酬每月二百元先预付。

于是邵洵美又翻译了雪莱的《解放了的普罗米修斯》、泰戈尔的《家庭生活与世界》等。后来他也遭遇了不公正的待遇,并于1968年5月在贫病中去世。“文革”过去后,上海译文出版社出版了他的生前译作《青铜时代》和《麦布女王》。