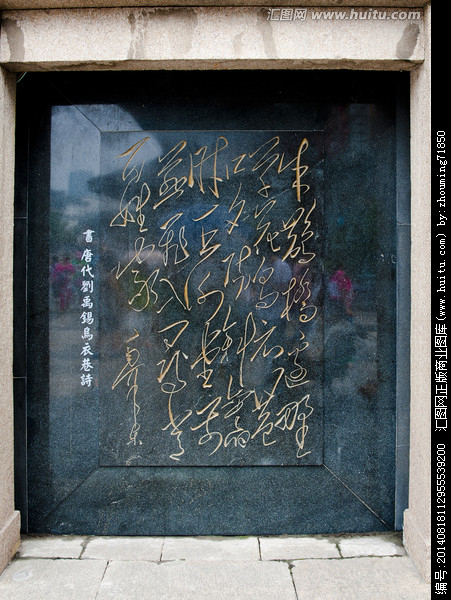

论刘禹锡诗的历史地位

唐诗发展的浪潮由盛唐泻入中唐后,出现了九曲回环、九派分流的局面。大历年间的相对低潮过去之后,贞元、元和之际再度掀起了涛飞浪卷的洪峰。作为这一时代的骄子,白居易、元稹、韩愈、孟郊、李贺、刘禹锡、柳宗元等诗人都具有强烈的创新意识和开拓精神,不愿“随人作计”、袭人衣钵。

韩愈在《调张籍》一诗中,一方面对李杜的诗歌成就怀有高山仰止之情:“李杜文章在,光焰万丈长”;另一方面又有心与之并驾齐驱:“我愿生两翅,捕逐出八荒”。

刘禹锡则在《***枝词》中以其高度的自信宣称:“请君莫奏前朝曲,听唱新翻***枝。”他们纷纷将探求的触角和耕耘的犁头伸向新的领域,力图出以戛戛独造的艺术面目,从而使中唐之后再度呈现出百花齐放、姹紫嫣红的奇观。

在中唐诗坛上,影响最大的无疑是韩孟诗派与元白诗派,其声威所及,诗坛中人大多闻风向慕,而欲傍其门墙。但也有不唯时、不从俗的自立门户者,刘禹锡即属其例。尽管他与当时开宗立派、领袖群伦的韩愈、白居易均有深厚的交谊,且时相酬唱,却能始终保持自己独立的艺术品格,而没有在韩、白两种作派的潜移默化的影响下丧失本真,盲目趋同。

这也就意味着,他既要在前代的李杜等盛唐诗人之外别开生面,又要在当代的韩白等中唐诗人之外别开生面,又要在当代的韩白等中唐诗人之外独辟蹊径。

这当然不是易事。而刘禹锡却凭借其深厚的艺术修养和勤奋的艺术实践,如愿以偿地实现了这一目标,最终成为足与韩孟、元白诗派相颉颃的一支自张新帜的异军,赢得世人的刮目相看。

后代诗论家在评骘中唐群英时,大多认为韩、白、刘、柳各有千秋。如胡震亨《唐音癸签》卷四即云:

元和以后,诗道浸晚,而人才故自横绝一时,若昌黎之鸿伟,柳州之精工,梦得之雄奇,乐天之浩博,皆大家才其也。

亦有以为刘出韩、白、柳之右、为中唐诗坛之冠冕者。如杨慎《升庵诗话》云:

元和以后,诗人之全集可观者数家,当以刘禹锡为第一。其诗入选及所脍炙不下百首矣。当然,这也许是出于杨氏的偏爱,但刘禹锡在中唐诗坛的地位,较之韩、白、柳等人,确实“未遑多让”。

而奠定他这一重要历史地位的,当然只能是他所取得的多方面的诗歌成就,只能是他对唐诗发展所作出的独特贡献。约略言之,其成就与贡献主要体现在以下三方面:

一、对题材领域的拓展与发掘

唐诗的题材领域是极为广阔的。

诗人们功夺造化的笔触已涉及到社会生活的各个方面和情感世界的各个角落。至于自然界的风光景物、天象节候,诸如花卉草木、鸟兽虫鱼、春夏秋冬、日月星辰、风霜雨雪等等,也无不被纳入笔底,形诸吟咏。可以说,从人世间到自然界,几乎没有留下任何一个未经涂抹的空白点和任何一块未经开垦的处女地。

而这中间,无疑也融合了刘禹锡的一份辛勤耕耘。

刘禹锡对题材领域的拓展与发掘是不遗余力的。唯其如此,其诗反映现实和表现生活的广度与深度都在前人基础上有所突破。

首先,他所致力描写的农业劳动的场景是盛唐山水田园诗派几乎未曾涉笔的。

也许可以说,在陶渊明之后,唯有他虽无“躬耕”的体验,却能将平凡的春种秋收劳动作为乐于驾驭的题材。如果说《采菱行》等篇尚属沿用乐府旧题,在已经前人拓荒的畛域中驰骋的话,那么,《插田歌》、《畲田调》等篇则该属于他“开边拓土”的新尝试和新创获了。

《插田歌》云:

冈头花草齐,燕子东西飞。

田塍望如线,白水光参差。

农妇白紵裙,农父绿蓑衣。

齐唱郢中歌,嘤佇如竹枝。

但闻怨响音,不辨俚语词。

时时一大笑,此必相嘲嗤。

水平苗漠漠,烟火生墟落。

黄犬往复还,赤鸡鸣且啄。

路旁谁家郎,乌帽衫袖长。

自言上计吏,年初离帝乡。

田夫语计吏:“君家侬定谙。

一来长安道,眼大不相参。”

计吏笑致辞:“长安真大处。

省门高轲峨,侬入无度数。

昨来补卫士,唯用筒竹布。

君看二三年,我作官人去。”不是象盛唐的王、孟那样借描写田园生活和农村风光来抒发闲适情调与隐逸意趣,而是对插秧劳动的场景作近距离的审美观照,生动、活泼地展示了田家的劳动热情和生活态度。

其中,田夫与计吏的对话,既缓解了紧张的劳动气氛,也给诗人精心绘就的插田图增添了诙谐、幽默之趣。

全诗糅写景、叙事、抒情于一体,可谓在田园诗的艺术园地中辟一新境。宋代杨***的《插秧歌》对田家勤劳、艰辛的程度也许表现得更为真切,但就题材而言,却是承袭此诗;而运用人物对话来造成清新灵动、诙谐幽默之趣的笔法,也与刘禹锡此诗有着令人一目了然的渊源关系。

其次,他对巴蜀风情与风俗的描绘与展示,也是其他唐代诗人笔墨未至、锄犁罕及的。他在夔州贬地创作的《竹枝词》、《浪淘沙词》等民歌体乐府诗,不仅具有形式上的创新意义,而且其取材也是新鲜而又独到的。诚然,七言四句体的《竹枝词》,在刘禹锡之前已见试作者,如顾况即有《竹枝词》云:

帝子苍梧不复归,洞庭叶下荆云飞。

巴人夜唱竹枝后,肠断晓猿声渐稀。顾况为肃宗至德元年(756)进士,所作较刘禹锡《竹枝词》要早20 年。

但将此调倡为民歌体,却自刘禹锡始;以此调吟咏民间风情与风俗,亦自刘禹锡始。从选取题材的角度看,不仅仅是《竹枝词》、《浪淘沙词》、《堤上行》、《蹋歌词》等组诗亦有所拓展:

濯锦江边两岸花,春风吹浪正淘沙。

女郎翦下鸳鸯锦,将向中流疋晚霞。

——《浪淘沙词九首》其五

山上层层桃李花,云间烟火是人家。

银钏金钗来负水,长刀短笠去烧畲。

——《竹枝词九首》其九

春江月出大堤平,堤上女郎连袂行。

唱尽新词欢不见,红霞映树鹧鸪鸣。

——《蹋歌词四首》其一每首诗都是一幅优美的风景画。然而,如果仅仅流于风景画的描绘,那就失去了题材创新的意义。因此,更值得我们注意的还是,诗人将巴蜀特有的风情与风俗摄入了这些作品中。形成风景画与风俗(风情)画的有机融合〔1〕。

这样,它们就不仅仅是唐诗中的精品, 而且成为民俗学研究的珍贵史料。

第三,他不仅在咏史与咏怀的结合上效法左思,而且继杜甫之后,将咏史诗导向“怀古”、“述古”、“览古”、“咏怀古迹”的方向,从历史胜迹和地方风物起笔来评论史事、抒发感概,因而其取材更为广泛。

同时,他还常常借古人之针砭,刺现实之痼疾;征前代之兴亡,示不远之殷鉴〔2〕。这样,他对题材的发掘, 也就较前人及时人更深一层。如:

***长城外,荒营野草秋。

秣陵多士女,犹唱白符鸠。

——《经檀道济故垒》

潮满治城渚,日斜征虏亭。

蔡州新草绿,幕府旧烟青。

兴废由人事,山川空地形。

后庭花一曲,幽怨不堪听。

——《金陵怀古》二诗都致力于“咏怀古迹”,而与传统的咏史诗判然有别。就其对题材的处理与生发而言,前诗借哀悼刘宋名将檀道济的无辜被贬,寄托对王叔文等惨死于贬所的革新志士的怀念之忱和对滥施暴虐者的愤恨之意;后诗则旨在阐发兴废系于人事而不系于地形,以及荒淫为致败之由、亡国之因的独特史识,堪称于他人不到处别具只眼。

后来,欧阳修在《五代史伶官传序》中提出的“忧劳可以兴国,逸豫可以亡身”的著名论断也许比这更为精警,但所蕴含的思想却分明是由此诗中的诗化议论脱胎而来的。

第四,他不仅扩大了“咏物”的范围,而且强化了咏物诗的叙事功能,创造出咏物寓言诗的新形式。他在贬居巴山楚水期间结撰的《聚蚊谣》、《飞鸢操》、《养鸷词》、《有獭吟》等诗,所咏之物分别为蚊、鸢、鸷、獭,都是鲜为其他诗人攫取入诗作为讽托材料的,因而可以说在既有的咏物诗范围中引进了新的品类。

这犹为次,更重要的是他的这一类作品都被赋予了深刻的象征意义,而带有劝喻或讽剌的功用,或借此喻彼,或借远喻近,或借小喻大,一似柳宗元散文中的寓言小品。如《有獭吟》:

有獭得嘉鱼,自谓天见怜。

先祭不见食,捧鳞望清玄。

人立寒沙上,心专脰着肩。

渔翁以为妖,举块投其前。

呼儿贯鱼归,与獭同烹煎。

关关黄金鹗,大翅摇江烟。

下见盈寻鱼,投身擘洪涟。

攫拏隐嶙去,哺雏林岳巅。

鸱鸟欲伺隙,遥噪莫敢前。

长居青云路,弹射无由缘。

何地无江湖?何水无鲔鳣?

天意不宰割,菲祭徒虔虔。

空余知礼重,载在淹中篇。《礼记·月令》载“有獭”事云:“孟春之月,鱼上冰,獭祭鱼。

”仅寥寥十字。诗人对这一向为咏物者所忽略的题材加以拓展与发掘,凭借丰富的艺术想象力,将它演绎成一个具有深刻的讽刺意味的寓言故事,以影射现实生活中那些信奉天命、恪守礼法,既虚伪、复愚蠢的卫道者。

较之传统的咏物诗,此诗的“新变”之处是显而易见的。如果说寓言小品文在题材及主题两方面的推陈出新主要有赖于柳宗元的卓越的艺术实践的话,那么,咏物寓言诗得以自备一格,则是刘禹锡对题材进行拓展与发掘并加以艺术再创造的结果。

二、对传统主题的深化与反拨

在中国文学史上,有许多为历代作家递相沿袭的传统主题,如悲秋主题、伤春主题、叹老主题、别离主题、相思主题等等。这些传统主题都有着较为固定的情感演进逻辑和思想运行轨道,使人们往往自觉或不自觉地“入其彀中”,无以自拔。

那么,作为别开生面的一代诗豪,刘禹锡又复如何呢?我以为,一方面,刘禹锡对这些传统主题不乏表现的热情;另一方面,在表现这些传统主题时,又力图对其进行深化与反拨,以求显示自己的独特面目。

而这正是他对唐诗发展所作出的另一重要贡献。

所谓对传统主题的“深化”,是指诗人在表现传统主题时,虽然依循其既有的思维定势及情感指向,作顺向的引申与推阐,却力图深化其原有的情感内涵,强化其原有的思想力度,从而使之升华到新的更高的层次。

如《望夫石》:

终日望夫夫不归,化为孤石苦相思。

望来已是几千载,只似当时初望时。此诗所表现的是传统的相思主题,但诗人并没有泛泛地直抒相思之情,而用拟人化的笔法,借助对“望夫石”的吟咏,曲折有致地显示了抒情主人公的相思之深与盼归之切。

不仅如此,更值得称道的是,诗人着意强调其守望之态千载如一,从而既写出了抒情主人公对爱情的执着专一,又别有寄托地宣示了自己的忠于理想、守志不移。这样措笔,虽未跳脱相思主题的传统模式,却在很大程度上扩大与深化了其原有内涵。可以说,在同类作品中,此诗命意之深是无与伦比的。

前人早已指出这一点。陈师道《后山诗话》即云:“望夫石在处有之,古今诗人共用一律,惟刘梦得云:‘望来已是几千岁,只似当时初望时。’语虽拙而意工。”再看诗人对“功成见诛”这一传统主题的表现:

将略兵机命世雄,苍黄钟室叹良弓。

遂令后代登坛者,每一寻思怕立功。

——《韩信庙》“高乌尽,良弓藏;狡兔死、走狗烹;敌国破,谋臣亡。”这是淮阴侯韩信在惨遭屠戮前发出的清醒而又痛苦的浩叹。自从司马迁将它载入《史记》并为之深致感慨以后,功成见诛便战为诗人们经常驰骋笔墨的传统主题。

刘禹锡的这首咏史诗所致力阐发的也正是这一令志士仁人色沮心寒的传统主题。但它并没有停留于对这传统主题的一般性揭示和简单化演绎。

诗人撇开对历史事实的庸常显现和繁琐叙述,而仅仅艺术地展示了最高统治者诛戮功臣的行径给后代的王佐之才所造成的心理压力,所谓“遂令后代登坛者,每一寻思怕立功”是也。后果严重若此,最高统治者欲求长治久安,能不引以为鉴?这就不仅拓展了作品的艺术空间,而且扩大了其情感张力,丰富了其思想内蕴。

较之功成见诛的传统主题,此诗用笔显然更向深处拓进一层。

但更能见出刘禹锡的艺术独创性的还是他对传统主题所作的种种既出人意表又令人振奋的反拨。所谓对传统主题的反拨,即故意违逆传统主题既定的情感指向与思想趋归,力图从相反的方向对其偏颇之处有所匡补或拨正,以显示作者前无古人的胸襟气魄和迥异于流俗的卓越识见。

这在刘禹锡诗中突出表现为:一反“悲秋”的传统主题,不畏“衰节”,唱出意气豪迈的秋歌;一反“嗟卑”的传统主题,不惧“播迁”,唱出正气凛然的壮歌;一反“叹老”的传统主题,不服“老迈”,唱出朝气蓬勃的暮歌〔3〕。

如:

自古逢秋悲寂寥,我言秋日***朝。

晴空一鹤排云上,便引诗情到碧宵。

——《秋词二首》其一

少年负志气,信道不从时。

只言绳自直,安知室可欺?

百胜难虑敌,三折乃良医。

人生不失意,焉能暴己知?

——《学阮公体三首》其一

风云变化饶年少,光景蹉跎属老夫。

秋隼得时凌汗漫,寒龟受气饮泥涂。

东隅有失谁能免,北叟之言岂便诬?

振臂犹堪呼一掷,争知掌下不成卢?

——《乐天重寄和晚达冬青一篇,因成再答》这类表现出有悖于传统主题的独特识见的作品,在刘禹锡集中几乎可以随手拈出。

胡仔《苕溪渔隐丛话》称杜牧“好异而畔于理”,意谓其作诗务求新奇,好为异说。这或许主要是指杜牧诗中多翻案之什。其实,刘禹锡对翻案之什的热衷程度绝不亚于杜牧,因为“翻案”即意味着对传统主题的反拨。不过,杜牧的翻案之什主要致力于对某一历史事件或历史人物作出自己的重新评价,以构思之新颖、想象之奇特而引人瞩目,如《题乌江亭》、《赤壁》等。

与此相异,刘禹锡的翻案之什则主要致力于改变历代诗人所递相沿袭的抒情旋律,化哀婉愁苦之音为慷慨激越之韵。

这似乎更需要气魄和胆识。谨以《醉答乐天》为例加以说明:

洛城洛城何日归,故人故人今转稀。

莫嗟雪里暂时别,终拟云间相逐飞。伤离怨别,这是中国古典诗歌的又一传统主题。“悲莫悲兮生别离”,这是屈原在《九歌·少司命》中的喟叹;“死别已吞声,生别常恻恻”,这是杜甫在《梦李白二首》其一中的哭诉:“人间别离尽堪哭,何况不知何日归”,这是赵嘏在《江上与兄别》中的哀号;“问余别恨知多少?落花春暮争纷纷”,这是李白在《忆旧游寄谯郡元参军》中的泣白——连自诩“平生不下泪”的李白尚且作这样的泣白,一般的多愁善感的作者在咏别离时,又怎能与哀婉愁苦绝缘呢?然而,刘禹锡的这首《醉答乐天》诗却故意对传统的抒情旋律加以变奏,不让哀婉愁苦之音飘逸到字里行间,而出之以令人精神一振的刚健豪迈之语和慷慨激昂之韵,以显示其不同凡响的胸襟。

“莫嗟雪里暂时别,终拟云间相逐飞”二句,用他日比翼齐飞于云间的美好前景期勉与激励因别离在即而不胜感伤的白居易,情调之开朗,笔力之雄健,较之王勃《送杜少府之任蜀州》一诗中的“无为在歧路,儿女共沾巾”,似乎有过之而无不及。

而这,正是诗人对传统主题进行反拨的一个显例。

三、对诗歌体式的变革与完善

刘禹锡在变革与完善诗体方面所取得的成就是冠盖中唐,并足以雄视有唐一代的。和杜甫一样,刘禹锡兼擅各体。管世铭《读雪山房唐诗钞》称其“无体不备,蔚为大家”,绝非出于偏爱的溢美之辞。

无论是五七言古诗、五七言绝句,还是五七言律诗,都能得心应手地驾驭,娴熟自如地运用,表现出较同侪更为全面与深厚的功力。

即以七言绝句而言,刘禹锡虽然没有能象王昌龄那样赢得“七绝圣手”的美誉,但他对七言绝句的造诣,却受到后人的普遍推崇。

几乎所有的诗论家都将他归于七言绝句的“一流高手”之例:

七言绝句,初盛唐既饶有之,稍以郑重,故损其风神。至刘梦得,而后宏放出于天然,于以扬扢性情,馺娑景物,无不宛尔成章,诚小诗之圣证矣。

——王夫之《姜斋诗话》卷二

绝句至梦得而全体大用始备,犹律诗之杜必简也。拘墟者未知。

——徐渭《明诗评选》卷八

七绝乃唐人乐章,工者最多。

朱竹垞云:七绝至境,须要诗中有魂。入神二字,未足形容其妙。李白、王昌龄后,当以刘梦得为最。缘落笔朦胧缥缈,其来无端,其去无际故也。

——李重华《贞一斋诗说》类似的看法见诸其他许多诗话著作,如严羽的《沧浪诗话》、沈德潜的《说诗晬语》、王士祯的《花草蒙拾》、翁方纲的《石洲诗话》等等。

确实,吟味刘禹锡的七言绝句,如果我们无意将他擢于盛唐诸家之上的话,那么至少可以说他“高处不减盛唐”。明人胡震亨认为:“五言绝始于汉人小诗,而盛于齐梁。

七言绝起自齐梁间,至初唐四杰后始成调。”这就是说,五言绝句早在齐梁年间即已盛行于世;而七言绝句在齐梁年间则仅仅开始萌芽,直到唐代才正式定型并趋于繁盛。由于七言绝句灵活轻便而又风神绰约,适宜于表现生活中一瞬即逝的意念和感受,所以为唐代诗人所普遍采用,以致被誉为唐代的抒情歌词。

而刘禹锡则以凌逼盛唐诸公的才情,进一步完善了七言绝句这一体式,使之成为“小诗之圣证”。且看《伤愚溪三首》:

其一

溪水悠悠春自来,草堂无主燕飞回。

隔廉唯见中庭草,一树山榴依旧开。

其二

草圣数行留败壁,木奴千树属邻家。

唯见里门通德榜,残阳寂寞出樵车。

其三

柳门竹巷依依在,野草青苔日日多。

纵有邻人解吹笛,山阳旧侣更谁过。这组作品并非刘禹锡七言绝句中的名篇佳什,却同样出手不凡,耐人讽咏。由诗序可知,“愚溪”乃柳宗元谪守永州时所开凿。

柳氏殁三年后,有僧告诗人曰:“愚溪无复曩时矣”。诗人“遂以所闻为七言以寄恨”。其“寄恨”的手法是十分高妙的:将怀念亡友的缱绻深情尽皆融化在精心构置的景物中,致力渲染一种景物依然而斯人长逝的深沉憾恨,因而与《金陵五题》一样,堪称“不着一字,尽得风流”。

诸如此类的作品,虽是尺幅短章,却不仅具有广阔的情感回旋空间,而且极尽借景传情、托物寄意以及风云变化、波澜翻转之能事,充分显示出作者驾驭七言绝句这一体式的精深功力。

“中选”之作尚能如是,《金陵五题》那样的“上乘”之作自然更加出神入化,令人有“观止”之叹。

尤其值得称道的是,刘禹锡还对诗歌体式进行过“变革”的尝试。这表现在两方面:其一是将民歌的声情融入七言绝句中,成功地创制出“含思宛转”的民歌体乐府诗。

这类民歌体乐府诗以融有巴楚民歌的《潇湘神》、《竹枝词》及融有***民歌声情的《***枝词》等为代表,既不避俚俗,又不辞典雅,既大致符合七言绝句的音律要求,又具有民歌的明快节奏、婉转情思和风土特色,因而读来韵味无穷。

就中,最富创意的固然是《竹枝词》,但《浪淘沙词》、《蹋歌词》、《***枝词》等其他篇章也都风神独具。试看《***枝词》一首:

清江一曲柳千条,二十年前旧板桥。

曾与美人桥上别,恨无消息到今朝。胡应麟《诗薮》卷六对此诗推崇备至,既云:“晚唐绝,如‘清江一曲柳千条’,是禹锡诗,杨用修以置神品。”就此诗的艺术成就而言,实非过誉。

一曲清江,千条碧柳,是送别的典型环境。诗人由此拉开记忆的帷幕,追忆起20年前送别“美人”的情景,将依依惜别和悠悠伤逝之情倾泻在字里行间。不用说,其意蕴是极为丰厚的。若论音律节度,与七言绝句一般无二,但其语言却又象民歌一样朴实无华、明白如话。

这就体现出民歌乐府诗的全部优长。

刘禹锡变革诗歌体式的另一表现则是,他较早地试手了词的创作。如同研究者所熟知的那样,长短句的词是唐五代兴起的一种配合音乐歌唱的新诗体。

它在隋唐之际即已产生于民间。不过,文人填词之风却始于唐中叶。较早填词的文人有张志和、韦应物、刘长卿、白居易等,而刘禹锡亦预其列。如果承认词的兴起表明诗体日趋丰富多样,因而不失为诗体进步的标志之一的话,那么,刘禹锡试手填词,应当也是变革诗体的一种努力。

其《忆江南》词云:

春去也!多谢洛城人。弱柳从风疑

举袂,丛兰露似沾巾。独坐亦含嚬此词作于开成三年(838)诗人以太子宾客分司东都时。 题下原有诗人自注:“和乐天春词,依《忆江南》曲拍为句。

”这是我国文学史上有关依曲填词的最早记录,标志着词已由“选词以配乐”的萌芽状态发展到“由乐以定词”的成熟阶段。全词情调哀婉,语言工丽,却又不流于绮靡,因而况周颐《餐樱庑词话》称赞它“流丽之笔,下开张子野、少游一派。

唯其出自唐音,故能流而不靡,所谓‘风流高格调’,岂在斯乎?”

综上所述,对题材领域的拓展与发掘,对传统主题的深化与反拨,对诗歌体式的变革与完善,这是奠定刘禹锡诗历史地位的三块基石。

诚然,它们远不足以概括诗人的全部成就与贡献,我们至少还应当进一步探讨诗人为增强唐诗的抒情功能,丰富唐诗的状物手法、改进唐诗的谋篇工艺所作出的种种努力,但即便仅由上述三方面,我们也完全可以认定:刘禹锡确实无愧为堪与韩孟、元白相颉颃的中唐名家。

注:

〔1〕参见拙作《论刘禹锡的民歌体乐府诗》, 刊于《杭州大学学报》1989年第1期。

〔2〕参见拙作《论刘禹锡的咏史诗》,刊于《贵州文史丛刊》1984年第1期。

〔3〕参见拙作《论刘禹诗的个性特征》,刊于《文学评论》1987 年第1期。

(作者肖瑞峰,1956年生,现为杭州大学中文系教授。)