刘树勇摄影 刘树勇:摄影能改变什么?

按照大家习惯的说辞来区别,李楠拍摄的《盲童》、《福利院的孩子》,可算作是对于“弱势群体”的关切;《小脚女人》对于所谓的主流人群而言,是“边缘人群”吗?这倒也不一定。古来多少小脚的女人,倒是有钱有势有头有脸的人物们的妻妾媵姬,甚至也左右过国家大势的推移变动。只是事过境迁,且不去说她们。单说这种关切和由此关切而来的图像本身,意思也真是复杂,不妨借着李楠的这些图片当个事儿来说说。

中国摄影家关注这类人群,始在上个世纪八十年代中后期,繁盛于整个九十年代。早些时候的文本,如袁冬平、吕楠的《精神病院》,沈建中的《人道主义》(真是直截了当,其实是简单急促!),孙京涛的《上访者》,解海龙的《我要上学》等等。

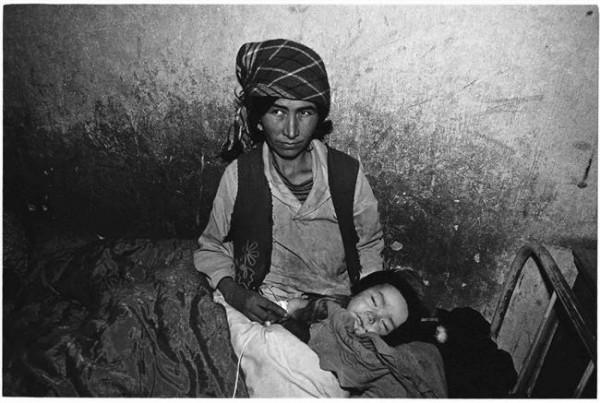

中后期的重要文本,则有杨延康、黄新利的《陕西乡村天主教》,孙京涛、杨延康、李洁军都拍过的《麻疯病院》,曾璜的《离家的孩子》,侯登科的《麦客》,张新民的《农村包围城市》,牛国政的《监狱》、《小煤窑》、《睡在街头》,阎新法的《红流》,彭祥杰的《流浪大棚》,黎朗的《凉山彝人》,卢广的《河南艾滋病村》,任悦的《同志》,余全兴的《贫困母亲》、《老城厢》,王军的《移民村的孩子》,宁舟浩的《一个人的城市》,以及李楠的这几组作品,等等。

其规模之大,其影响之深刻严重,虽不在摄影家协会的视野之内,但另立一种道德姿态,也真是改变了中国摄影发展的基本格局和价值体系。

《小脚女人》 李楠

此类图像的出现,原因自有种种。拣重要的来说,首先是由自对此前摄影那种高度国家主义意识形态化的逆反和抗拒,所谓从摄影为某一权力集团利益诉求服务的狭隘的歌功颂德式的政治宣传功能当中解脱出来,让摄影回到了由摄影家个人的独特经验出发的行为范式当中来了。

也是长期做奴才做得烦了,总要看他人脸色行事,心中怨尤愤怒着。忽然一日得了温湿气候,遂即毅然出走。二是,这种脱离的一个重要理论支持,乃是所谓“人文关怀”一说的兴起。

这个听上去充满温情的概念在摄影一界的流播,亦是台湾摄影推介者阮义忠先生那两本书在大陆出版的功劳。而在大陆,八十年代中期那场有关“人道主义”的激烈争论,也为诸多摄影师开始秉持这种道德立场奠定了理论基础。

其三,“纪实摄影”这一意涵模糊的专业概念,作为意欲摆脱庸俗政治宣传功能化的新闻摄影的一种转移性策略,渐为人们熟悉,亦为摄影家们关注此类人群对象提供了一个专业借口。此外,国外大量以关注弱势群体和边缘人群生活状态的图像不断介绍到国中来,国内少量此类图像在世界图像赛事中获得大奖的成功例证__比如袁冬平的《精神病院》在美国获得POY大奖、李楠拍摄的《学杂技的孩子》在荷赛上获得大奖,以及后来黎朗、王瑶、曾年、卢广等人获得的世界范围内的摄影奖项,也着实地给大家造成不小的刺激,而且渐渐生出一个幻觉,即只有此类图像的拍摄和传播,才有资格放到世界范围内的图像平台上去与他人较量说话。

《精神病院》 袁冬平

如此情势之下,关注弱势群体或者边缘人群的图像蔚成风气也就不难理解。加之人们对还在那里歌功颂德的主流摄影看着就噁心,这些新起的摄影家在大家眼里也就不仅仅是些影像高手,而且也成了道德英雄!英雄蜂起,自然有万千气象,让人小瞧不得。

但英雄一旦成了榜样,这类图像的价值标准就难免定于一尊。大家说起来,虽然透着崇敬,但也开始有了某种强制的意思,好象只有这样的图像才是好的、有意义的,别的什么图像样式就不在大家的视野之内了。

其结果就是,九十年代后期,中国纪实摄影题材内容多尚重大,尚边缘化,有力量,但亦是视野窄仄,且用力过猛,少细致绵密的态度和样式,于寻常朴素琐碎自在的平民生活少有多样化的关注,于个人内心生活亦少见独特的影像表达。

时日一长,对此类图像的敬服也就觉得累,重视渐渐也就淡了。加之日子渐近世俗的琐碎丰富,新起来的一代又于国家社会少有紧密的关切,而更重视个人独特感受的即兴表达。虽与诸多英雄好汉擦身而过,却也不再仰视他们,只知道一路走去,开始成就中国摄影另一种个人表现化的图像景观。如此境况之下,十几年前时为人们看重的对弱势群体和边缘人群的关切,便开始为人质疑诟病。

比如,这“弱势群体”或者“边缘人群”到底由谁来界定?标准是什么?摄影家的这种影像关注是否更像是一种侵入剥削而不是深具悲悯的抚助?此类图像的“意义”化判定和强调是否会导致新的专制主义和摄影发展的一元格局?此类图像的传播到底给这些人群带来了哪些实际有益的改变?这些摄影家的摄影行为是从纯粹个人道德立场出发,还是上了另一种意识形态立场的当?他们是不是为着个人的功利目的才去专门选择拍摄这样的人群?这些图像是不是为着满足西方人对于中国的意识形态化想象和期待?等等,等等。

《河南艾滋病村》 卢广

这样的讨论,对于电影界、文学界、美术界类似文本的批评,在进入二十一世纪之后显得尤为活跃。这样的质疑是必要的,因为它显现出人类所有行为的不完善性,亦成为某一种价值系统不能取代一切的制衡性力量。有些问题亦是尖锐真实,比如此类题材的关注是否更多地源自一种个人的好奇和窥视而不是什么“人文的关怀”?是否更多地应合了西方人的趣味和意识形态化想象?虽然并不完全如此,而且许多摄影家也会出来辩解否认,但看在那些年里(近年来亦好象并未减少!

)抱着照片往各国驻华使馆跑的摄影家,看看那些通过各种手段接近国外策展者的摄影家艺术家们,看看那些文化掮客在中国傲慢的嘴脸和周围那些巴结谀媚的嘴脸,也真是让人气短。

但是,清晰地回答和完全解决这些问题是不可能的。许多对于摄影师的诘难亦显得有失公允。比如摄影家及其此类图像的传播能否改善他所拍摄对象生存状况的问题,这哪里是摄影家可以解决的事?过去有句话常被摄影家们用来抵挡这类的诘问,即“这些影像可以影响那些能够改善这些状况的力量”。

但从国中状况看来,这样的回答也显得太笼统了,而且这样的影响从实际的状况看来,也真是可怜。那么这些专事拍摄弱势群体或者边缘人群的摄影家们的工作,以及他们拍摄的这些数量不小的图片的“意义”究竟何在呢?

我对这一问题的最终答案比较悲观。积极一点的,或者是比较理想一点儿的看法,我想可能有两点。一点是,摄影家选择拍摄这样的题材,以及受众通过媒体的传播较多地看到这样的图像,有益于我们的心智的健康,不至于在这个人欲横流的世界上变得那么不可救药和彻底败坏。

比如,它们会让我们明白这个世界并不像政客或者商人们告诉我们的那样美好和充满幸福;这个世界也远比我们从我们自己的生活经验和身边的朋友那里感受到的复杂和多样;这些人群的生存状态让我们葆有一种基本的悲悯情怀,至少亦还存有一丝恻隐之心罢?我还真不敢说肯定如此。

但我看李楠的这些照片,我知道许多人群其实一直生活在我们的视野之外。即使看到这些有关他们生命活动的图片,我们也只不过是远远地看着他们,却对他们一无所知。

我们可曾想到我们的眼睛瞎了会怎样生活在这个世界之上?那些盲孩子如何想象他们碰触的物体是种什么样子?他们如何在心中建立那些歌声中的歌手的样子?逢年过节他们的父母给他们做一身新衣时他们的高兴由何而来?他们的世界是不是我们闭起眼睛来看到的黑暗世界?等等等等。

我想到的一切答案可能都与他们真实的觉受相去甚远。但这样的注视是必要的。摄影者都是一些好奇的窥视者,同时也是一些好意的强制者。

因了这好奇,他关注到寻常人们所不曾关注的世界;因了这种强制,他将这些人群的秘密和对我们的质询展现在我们的面前,叫我们注视和关切。李楠的这些图片让我从日常匆忙却无聊的日子里暂时脱离出来,驻足端详他们,并且心生一种异样的心情。

因了这些图片,我知道有些东西是你无法绕过去的。或许这只是极其微弱的一丝悸动,但它毕竟发生了。它的影响或许在将来一个我们不期然的时刻出现,或许根本就不会出现,但这已经足够了。

《我要上学》 解海龙

另一点,我倒是认为,这样的图像关注和图像传播,真正的影响应当发生在国家乃至社会利益团体的公共事务当中。说到底,对于这样的人群的关切和生存保障不是哪个摄影家个人的事,也不是某个路人偶尔的施舍所可以解决的事情。

想想看,当你在过街天桥上看到一位仆伏于雪地上的老人,然后施舍一些零钱时,你刹那的一丝满足或者平静改变了什么?无数的人从她身边走过,没有哪个人会改变她的生活。改变她的希望只能在整个国家和社会的福利策略和保障机制当中。

还是回到那句摄影家经常使用的托辞上来,重要的是影响那些略有悲悯之心和社会责任的官员和公共机制,以从根本上为这些人群创造基本的生存条件和宽容的社会环境。因此,多少年看下来,我真是怀疑那些以各种堂皇的名义兴起的个人捐助的动机和作用——不是不可以如此,而是这些杯水车薪的善举只不过表达了人际之间有一丝恻隐之心尚存,我们还没有堕落到麻木不仁不可救药的地步。

但那些苦难中的人们却依然深陷苦难之中。这种时刻,我们可否来想一想,我们的国家公共事务机构是否可以做得更好一些?