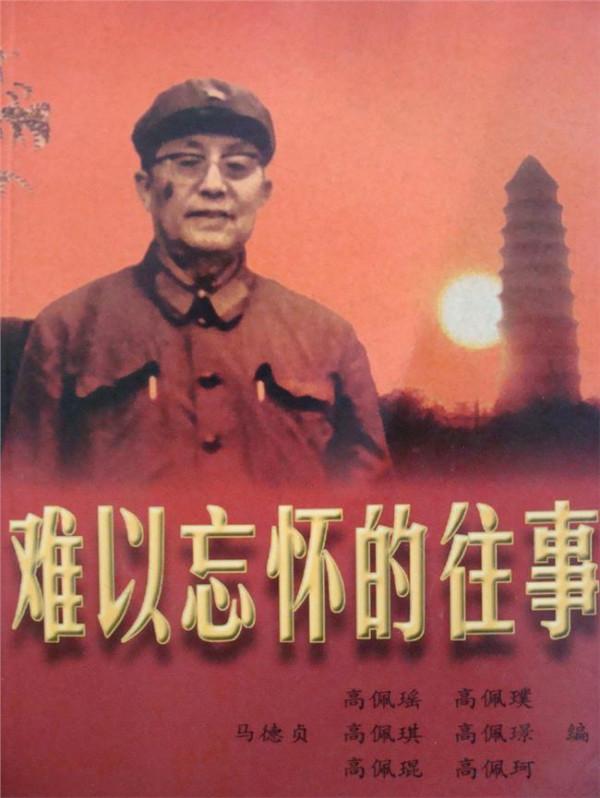

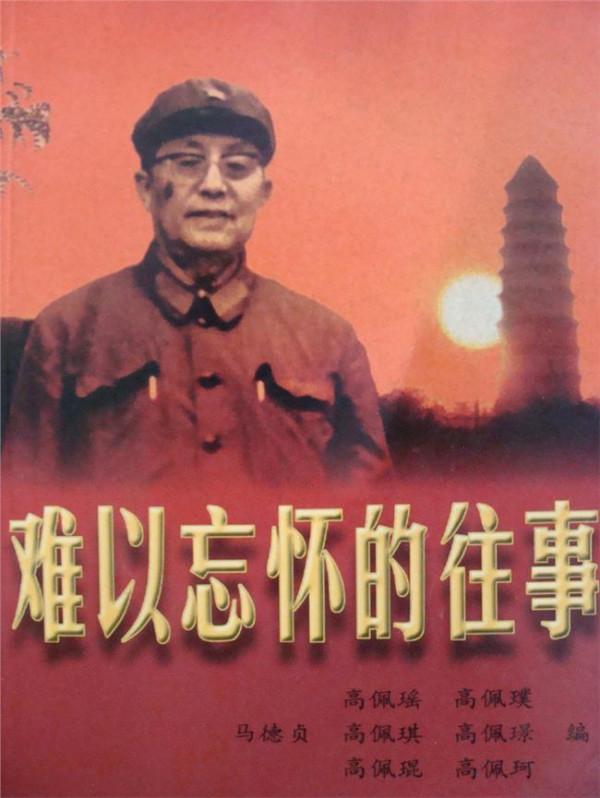

刘仁静后代 一大人物——最后去世的刘仁静

刘仁静是应城近百年历史上一个最耐咀嚼的名字。他是中共“一大”代表,参加“一大”时只有19岁,是这次开天辟地的秘密会议中最年轻的人物。然而,时过八年,1929年即因“托派”问题被开除出党。

他是中共代表人物中唯一见过托洛斯基的人,自诩“正统托派”,托氏“钦差大臣”,然而他在中国“托派”中却相当孤立,在生计无着、走途无路时与陈独秀反目,被“托派”抛弃。他以文笔和外语能力乞食于国民党,甚至1948年还发表过《评毛泽东的〈目前形势和我们的任务〉》的反共文章,可是,他也蹲了三年国民党的监狱,拒不参入三青团。

在大陆解放前夕,脱离国民党,留在上海等待新的生活。他对自己的过去有着深深的忏悔,决心痛改前非,重新做人,可是在“三反”运动中,面对批判,他死不认罪,为“托派”开脱,甚至躺在地上大喊大叫,以至昏厥。

他才华横溢,热心主义和党派,却终生鲜有政治盟友,终生与官场无缘,至死不过一穷酸书生。值得称道的是,在所有记述他生平的文章资料中,都毫无疑义地确定他是湖北应城城关人,他的历史好像凝固在他少年离乡出走时的那一刻。

刘仁静生于1902年3月4日,他的祖居在应城城关“三眼井”。祖父是一家小杂货店主,父亲刘世芳考中秀才后在家里开私塾谋生。他的母亲是个文盲,一个温顺的家庭主妇。

刘仁静3岁开始发蒙识字,10岁那年充当“枪手”,替代别人考试。12岁考入武昌博文书院,两年后转入武昌私立中华大学附中就读三年级。在校接触了恽代英、林育南等一批后来成为中共著名政治家的学长,阅读了一批诸如《新青年》、《学生杂志》等进步刊物,积极参加恽代英组织的互助组,成为一名颇为活跃的进步青年。

恽代英十分赏识刘仁静,亲自为他修改稿件,他告诫刘仁静要“力戒轻躁之习,求庄而重和蔼,与朋友交而敬之。”可惜,刘仁静并没真正听进学长的忠告,跌跌撞撞地踏上了漫漫人生之旅。

1918年7月,刘仁静考入北京大学,先后在物理系、哲学系和英语系学习。由于无力支付高额学费,为继续学业,刘仁静多方勤工俭学赚钱补贴自己。

北大教授胡适、李大钊都为他写过拖欠学费的保单。中国革命历史博物馆保存着一张李大钊亲笔字条:“刘仁静同学学费先由我垫。李大钊。”在《李大钊文集》中还可查找到这样的文字:“哲学系学生刘仁静君学宿等费用由鄙人暂为担保,一俟家款寄到,即行缴纳不误。”

1919年,中国爆发了反帝反封建的“五四”运动。北大的一次学生集会中,学生领袖罗家纶正在发表后来被称为“五四宣言”的演讲,刘仁静悄悄地挤进会场。他怀里揣着一把尖刀,他要仿效戊戌变法时的谭嗣同“我自横刀向天笑,去留肝胆两昆仑”,以自己的热血唤起民众之觉醒。

当刘仁静拔出尖刀,向自己腹部刺去时,被身边的同学发现,刀被夺下,刘仁静幸免于难,旋即成为北大学生运动中的风云人物。

他不知疲倦地上街游行示威,发表演讲,如潮的人流将他涌进了“五四”运动的最显眼的舞台——火烧赵家楼。当游行的学生来到赵家楼胡同时,曹汝霖家大门紧闭,愤怒的学生砸碎曹家的玻璃,刘仁静借助同学的肩背爬进曹宅。

门打开后,学生冲进曹宅,痛打章宗祥,火烧赵家楼。当军警赶到抓人时,因为刘仁静年幼、个子矮小,根本不像个大学生,竟没有人抓他。当年7月,学生们在街头举行活动时,17岁的刘仁静被捕,判刑一个月。铁窗中刘仁静表现得非常坚强,李大钊夸他:“小小年纪肯奋斗”。

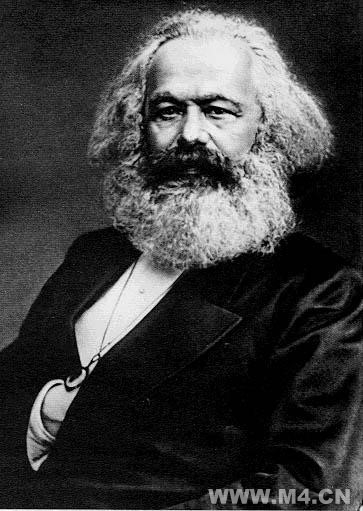

北京大学是当年马克思主义传播的一方热土。刘仁静大部分时间都在图书馆度过。在这里,他结识了在图书馆工作的毛泽东,两人一见如故,总有说不完的话。刘仁静是学英语专业的,他阅读了一些英文版的马克思主义书籍,如《共产党宣言》、《哥达纲领批判》等。

李大钊还专门指导他研究共产主义运动的一些问题,引导他向共产党的主张靠拢至追求。他天性好学,记忆力超群,很快熟读了许多马克思主义著作,与人交流时,开口闭口都是马克思如何说。当时的北大学生给他一个绰号“小马克思”。

1920年10月,北京共产主义小组成立,经罗章龙介绍,刘仁静加入了共产主义小组。1921年7月,中国共产党在上海召开第一次全国代表大会,刘仁静被北京共产主义小组推选为党的“一大”代表,和张国焘一起,出席了党的“一大”会议。

其所以推送刘仁静参加“一大”,是因为当时的刘仁静已经在革命阵营中小有名气。据有关资料:党的“一大”前,张国焘、邓中夏、刘仁静就被称为“北大三杰”,是中国共产党最早的杰出人物。

中国共产党第一次全国代表大会会场没有留下多少细节,也鲜有个性化的故事,只有刘仁静与众不同,让人们记住了这位最年轻的代表。在“一大”会场,只有19岁的刘仁静初生牛犊不怕虎,居然与李汉俊发生了争辩。

李汉俊比刘仁静大12岁,是当时全国著名的马克思主义理论家,他12岁留学日本,在日本留学长达14年之久。李、刘都是湖北人,在会场上二人唇枪舌剑,互不相让,而且整段整段地引用马克思主义原著,让与会人员瞠目结舌。

大会闭幕时,代表以无记名投票方式选举中央机构领导人,刘仁静却投了李汉俊一票,李汉俊也仅仅取得了这一票。本来,在选举前,会议主持张国焘已明确告知各位应该选举谁,刘仁静偏偏把票投给李汉俊,让人吃惊。

当唱票的董必武问:谁投了李汉俊的一票时,刘仁静答:是我。让人忍俊不禁。有人评价刘仁静: “个性执拗,对信服的理论知识或文化艺术,始终不渝;秉性耿直,从来不耍手腕,因此也惹来不少是非”。

刘仁静的政治生涯以戏剧性的开头,演绎成连他自己都无法把握的戏剧性延伸,他在顽强地戏剧自己的人生。中共“一大”闭幕后,刘仁静回到北京,与邓中夏在北大发起成立“马克思学说研究会”,还创办了北京社会主义青年团刊物——《先驱》。

后来《先驱》成为中国社会主义青年团的机关刊物。1922年11月,刘仁静随陈独秀赴莫斯科参加共产国际第四次会议。会议安排了大会发言,规定发言必须用俄、德、英、法4种语言。

由于陈独秀不能运用这几个文种发言,由刘仁静代为发言。一位刚刚20岁的中国青年,面对从马克思到列宁一脉相承的各国共产精英侃侃讲演,面对列宁期盼的目光挥洒激情,刘仁静风光到了极至。

共产国际“四大”会议后,刘仁静作为中国青年团的唯一代表出席了青共国际“三大”。1923年8月20—25日,中国社会主义青年团(后改为中国共产主义青年团)第二次全国代表大会在南京召开,刘仁静被推选为团中央执委会委员长。

此时的刘仁静意气风发,锋芒毕露,他广泛接触各界青年,先后在《中国青年》、《向导》、《民国日报》上发表近百篇激励青年积极向上的文章,一时间名声大振。可是没过几天,他便与团中央包括上海团委施存统在内的不少同志意见分歧,刘仁静以参加北京大学毕业考试为由,负气离开团中央,由任弼时接替团中央总书记职务。

返回北京后,他四处活动,想在北京寻找自己革命的位置,结果耽误了毕业考试,又没能赶上补考,他一生都没有拿到北大毕业证书。

“托派”是苏联共产党内托洛茨基与斯大林政见分歧和个人恩怨的产物,作为与列宁比肩共创“十月革命”辉煌的托洛茨基为此付出了惨烈的代价。

1926年9月,刘仁静赴苏联莫斯科国际党校列宁学院(即共产国际直属国际列宁主义学习班)学习,亲身感受了苏联党内那些波诡云谲的风浪。1927年蒋介石发动“四·一二”政变,轰轰烈烈的中国大革命失败。

托洛茨基认为,是共产国际指导的错误导致中国大革命失败,并极力指责斯大林,为此,在苏联党内引发了一场激烈争论。中国留学生中不少倾向托洛茨基的观点,刘仁静经过仔细比较和分析,也赞成托洛茨基。他还研究并收集了托的不少论著,成了托的信徒。1927年11月,苏共中央开除了托洛茨基的党籍,1929年又被苏联政府驱逐出境。刘仁静感到震惊,他对托的遭遇表示同情。

1929年4月,刘仁静结束在列宁学院的学习,申请绕道欧洲回国。他获得了共产国际的护照和800美金,还有一张到柏林的火车票。他瞒着邓中夏、瞿秋白等人,自作主张去寻访托洛茨基。

几经辗转,刘仁静终于在土耳其伊斯坦布尔海边的太子岛上见到了托氏。他们用俄语交谈,托洛茨基兴奋地说,你是我认识的唯一的一位中国人。他知道刘仁静在中国党内有一定影响力,希望通过刘仁静在中共党内打开一个局面,便主动提出每天与刘仁静谈一个上午,后来又提出整日谈话。

刘仁静在土耳其住了大约一个月,那些日子,他们每天上午促膝交谈,下午到岛上散步或划船。他们的谈话内容主要是国共合作问题和反对派的任务。托主张,无产阶级政党不能和资产阶级政党合作,应该单独干革命。

临别之前,托洛茨基送给刘仁静一篇文章,题目是《中国革命政治形势和反对派(布尔什维克——列宁派)的任务》。在文章中,托氏总结了中国过去的革命,认为苏维埃不是随便可以组织起来的;蒋介石、汪精卫已是一丘之貉,要同样地反;中国革命现处于低潮,不能马上进行起义;应以直接、平等、不记名方式投票产生国民议会,实现中国的独立统一。

1929年8月16日,刘仁静回到上海,随即用规定的暗语登报,暗示他已回国。党中央立即派恽代英找刘仁静谈话。刘仁静态度蛮横,公然以反对派立场批评党中央。党中央决定不给他分配工作,也就没有给他生活费。

倒是陈独秀十分欣赏他宣传的那一套理论,通过彭述之送他30元钱打发生计。刘仁静操起了编辑、写评论的旧业,并与医学院学生陆慎之组建了家庭。不久,党中央在《红旗日报》上刊出《给刘仁静的一封公开信》,限他三天内在报纸上公开交待访问托洛茨基一事。刘拒不回应,被开除党籍。

出党后的刘仁静积极组织托派活动,成立了名为“十月社”的托派组织,办起了托派刊物《十月》,还翻译了托洛茨基的论文集《极左派与马克思主义》,刊登在《十月》上。1929年底,刘仁静写信给托洛茨基,报告中国托派组织的活动。

托回信要把几个托派组织统一起来,以利于运动。刘仁静积极穿梭在几个托派组织之间,于1931年终于把几个托派组织统一起来。但是,刘仁静总以见过托氏为骄傲,自称是“托洛茨基代表”、“正统托派”、“托洛茨基的钦差大臣”,引起托派组织成员的反感。

1935年刘仁静被中国托派临委开除“党籍”。刘仁静分明成了托派中游离于各派组织之外的孤家寡人,他想拉拢已被共产国际抛弃的陈独秀,频频上门拜访,以期回应。陈独秀留给他一张字条:“我不是托派,也不愿和有托派关系的人来住”。刘仁静“托”无所托,陷入绝境。

1934年,刘仁静找到《大美晚报》做英文编辑的国际托派格拿斯。经格拿斯介绍,刘仁静带着妻子陆慎之来到北平,给一个叫伊罗生的美国人当翻译。可是刘仁静也很快被国民党特务盯上。

1935年3月,刘仁静完成伊罗生交给他的最后一件事,决定一家人乘火车回应城老家暂避一下。在赶往火车站时被特务扣押,通过照片及留俄学生辨认,确定他就是刘仁静,即以共产党重要干部身份逮捕,被关押在北京宪兵三团,后押送南京。

通过审讯知他是托派主要成员,被判刑三年。被关押苏州反省院期间,刘仁静依然不改自大习气,我行我素,在同狱政治犯中显得特别孤立。1937年3月,刘仁静拒绝写悔过书,最后写了“以后以翻译为生,不再搞任何政治运动”后,获释出狱。这期间,他的妻子陆慎之回应城居住了一段时间,还在应城中心小学任过教。多年后,她对身边的人说及此事,对家乡应城充满感激之情。

刘仁静出狱后先到上海找他的托派组织,得到的答复是他已被托派开除。到武昌找到张国焘,得知张已彻底投靠国民党,成为一名顽固的反共分子,刘仁静迅即离去,不再与他联系。后来,刘仁静拜访了莫斯科中山大学同学蒋经国。

此时的蒋经国正准备去江西发展,想拉刘同去帮忙,刘仁静拒绝了。几经周折,来到重庆,在国民党三民主义青年团宣传处当了一名科员。“三青团”成立于1938年7月,是蒋介石为消除国民党异己势力而成立的一个国民党外围组织,刘仁静误以为是一个抗日组织。

两个月后,康泽要刘仁静履行入团手续,刘仁静心有余悸,找旧交谭平山求计。谭平山说,你不愿意加入“三青团”,就离开吧。于是刘仁静果断离开了“三青团”。

不久,刘仁静由原托派成员梁干乔推荐,到西安胡宗南的特务训练机关战干第四团做了一名教官,教俄语和历史。在西安战干团任教时,当局听说他文笔不错,要他写反共文章,他坚决不写,并被关禁闭一个星期,大约一年即被解职。整个抗日期间,刘仁静在政治上只抗日,不反共,虽生计窘迫,然心志清白。

抗战胜利后,刘仁静来到上海。为了生活,他15岁的女儿被迫辍学到工厂做工,他自己先后在国民党《民主与统一》、《前线日报》、《时事新报晚刊》当主笔。1948年,受时任国民党中宣部副部长、《中央日报》总编辑陶希圣邀请,到国民党政治研究室当研究员。

1948年,他写了《评毛泽东的〈目前的形势和我们的任务〉》一文,认为中国应该靠美援发展工业,共产党应放下武器,根本不相信解放军能取得胜利。

在煎熬近30年后,刘仁静彻底背叛了那个曾经准备用生命唤起民众的热血青年。不过,他在陶希圣门下大多数作为均属无可奈何的“稻粱谋”,刘写的不少文章均不合陶的味口,直至南京解放,没有人感觉到刘仁静有什么特别出格的东西。

全国解放前夕,刘仁静滞留上海,他向上海军管会写信,要求给他一个处理。不久,刘仁静来到北京,向中央组织部写了一份悔过材料。后来,刘少奇找他谈话,中心意思是,只准老老实实,不准乱说乱动,否则就只能饿饭。

起初刘仁静天真地认为自己与张国焘、彭述之等人不同,只有清谈空论,没有具体行动,有错无罪。听了刘少奇的谈话,刘仁静悔恨交加,只是要求组织给他安排一份工作,让他能养家糊口。

1950年12月31日,《人民日报》刊登了《刘仁静的声明》,承认大革命失败后参加了托派组织及活动,在政治上长期和党对立。今后决心在党及毛主席……刘仁静被定为“托匪”、“反革命”。后来,被安排在北京师范大学任讲师,教政治经济学课程,同时兼任苏联专家翻译。为方便工作,改名刘亦宇。

让刘仁静难堪的是,北师大学生听说这个刘亦宇就是刘仁静后,坚决不能容留他。刘仁静去找董必武,董明示不见;李立三辞以不在家;吴玉章稀里糊涂见了他,后又懊悔莫及;写信给廖承志,廖不回复;在朋友的追悼会上偶遇周总理,周总理和每个人握手,就是没有理他。

后来组织上安排他到淮北参加“土改”,回京后安排到人民出版社从事编辑工作。这时他的名字仍叫刘亦宇,只是在翻译《普列汉诺夫著作选》时,署名“刘若水”。

1952年“三反”运动开始,根据这次运动的主旨,原本不应涉及刘仁静,但后来上级指示人民出版社要触动触动他。先是小组会对他进行“帮助”,后来逐步加温,逐步升级进行大批判。

批着批着革命群众竟与他展开了激烈的争论。刘既不承认自己的反革命罪行,也不认同斯大林对托派的指控。在一次大批判前,出版社领导找他谈话,要他认真听取群众意见,承认自己确实有罪,但无论怎样启发,他就是听不进,也不愿顺杆爬作违心检查。

开会时仍我行我素,会场气氛到了白热化的程度,群众义愤填膺,慷慨激昂,一定要他交待在托派和国民党组织中的罪行。他一口咬定写写文章而已,甚至说,“我回答不了,我的脑筋就是这样顽固,你们枪毙我好了。

”在一片讨伐声中,刘不能自控,竟使劲摔碎茶怀,躺在地上大喊大叫,最后昏厥过去。我从相关刊物上读到上述故事,心中淡如清流,刘仁静是谁,刘仁静就是那个躺在地上叫喊至昏厥的犟人,一个过于看重自己个性和人格的书生。

后来,刘仁静总算在人民出版社过了几年平静的日子。他唯一的工作就是在家里埋头译书,大家很少见到他,除每月按时到出版社领钱和交稿,也很少外出,似乎在社会上消失,人们也逐渐把他忘却,他有幸躲过了“文革”前的政治运动。

但是,他的工作经常要与留在文字中的斯大林、普列汉诺夫、托洛茨基等人打交道,甚至要直面苏共“二十大”和中苏论战这些重大事件,他有时精神恍忽,心不在焉,一度精神失常,被送往精神病医院治疗。但是他又十分热心在这些人和这些事件中徘徊,还主动捐出了自己珍藏的俄文版专著供中苏论争使用,赢得同行善意的目光。

“文化大革命”中,与“走资派”和“极少数”叛徒、特务相比,刘仁静并没有吃多大苦头。运动开始时,刘仁静被批斗关进秦城监狱。后为,毛泽东主席知道了说,这些老托派,象刘仁静,不要关了吧。

事实上,整个“文革”中,刘仁静虽被关押,但没有判刑,而且在相当长段时间由他的夫人陪同住在少管所看管果园,每月还有专车送他进城看病。用他自己的话说,“有吃有住,蛮好嘛。”1973年党的“十大”以后,周恩来总理宣布了一条释放全部在押托派的最高指示。

公安部门领导十分和气地要求刘仁静写一份认罪书,刘仁静拒不认罪,写了一个“不及格”的东西,他还在为自己的托派辩护。1929年12月10日,陈独秀发表《告全党同志书》在讲到中国大革命失败的原因时声明,他的错误仅仅是“忠实地执行了国际机会主义的政策,不自觉地做了斯大林小组织的工具,未能自拔,未能救党,未能救革命,这是我及我们都应该负责任的。

”几十年过去了,刘仁静的托派观让人联想到陈独秀的这一见地,我们或许可以理解刘仁静的“冥顽”。

从1988年开始,苏联共产党开始重新评价托洛茨基和“托派”,不少历史的真相被解密,托氏问题得到了一定程度解决,可惜刘仁静没能等到这一天,历史可能替他作了长长的叹息。

党的十一届三中全会后,刘仁静返回人民出版社,生活待遇有了很大改善。根据中组部意见,他的儿子刘威立被调入北京,安排到人民出版社工作,还分给他们一套四居室的新居。1976年,随着毛泽东、张国焘相继去逝,刘仁静成为党的“一大”代表中唯一活着的人物。

这是一个非常宝贵的存在。他是“一大”代表中最年轻的人物,也是“一大”代表中唯一终身未沾权玺的白衣秀才,他是“一大”代表中对那段历史反思时间最长的人,也是“一大”代表中对那段历史唠叨到最后的人。

如果可以冒昧揣测,刘仁静很可能也是党的“一大”代表中对逝去的一切抱愧最深的人。他象征性地活着,他已经无法倾听历史的评说。1981年是中国共产党成立60周年。

是年“七一”前夕,新华社记者采访了唯一健在的“一大”代表刘仁静,特发专稿《访问刘仁静》,文章罗列了刘仁静解放后的思想变化和工作贡献后写道:“刘仁静深有感触地说,共产党对我仁至义尽,不管我犯了多大错误,还是没有抛弃我,给了我生活的出路。”一时间,登门拜访,向他求援,请他提供材料,邀他写回忆录的部门和个人纷至沓来,让他应接不暇,也给他寂寞的晚年生活增添了几分乐趣。

1986年10月,刘仁静被任命国务院参事。参事室负责人吴庆彤、王海容还热情宴接了刘仁静夫妇。1987年8月5日,刘仁静因车祸不幸去世,终年85岁。8月12日,《人民日报》发表消息:“国务院参事刘亦宇(原名刘仁静)同志8月5日不幸逝世。

刘亦宇曾是中共‘一大’代表,向刘亦宇遗体告别仪式,今天在八宝山革命公墓举行。”盖棺定论,一位饱经沧桑的老人,一位几十年来被他的组织和同志冷落、鞭挞的老人,在停止思想的那一刻,终于走进了“同志”的会堂。最后的同志,刘仁静。