季卫东聂树斌 季卫东:告慰聂树斌冤魂 比问责更重要的是制度反思

聂树斌的沉冤终于昭雪。在他涉案22年之后。在真凶现身11年之后!

令我们真正感到惊悚和耻辱的,倒还不是一起刑事命案被错判。甚至也不完全是定罪量刑的根据太薄弱。而是将错就错的抵抗势力如此强大,以至于最高人民法院不得不在2014年决定异地复查,不得不在2016年决定直接再审。倘若阻挠平反的河北省政法委书记张越不被中央纪委查办,也许伟大母亲张焕枝仍然奔走于为儿子鸣冤叫屈的盘陀路上。这才是司法史上一道“空前”的奇特景观,但愿以此为戒可以“绝后”。

众所周知,我国传统的国家治理方式以“间接管制”(大历史观的倡导者黄仁宇的表述)为特征,倾向于借助民间的关系网络和道德秩序来节约制度成本。中华法系的制度设计,因为编织了天理与人情等异质性规范,构成一个多元互动的复杂系统,所以审判过程的确定化、可预测化的程度非常低,从而导致根据事后的结果追究过错的责任制、矫正自组织偏差的平反制成为维持社会公正的基本原理。

这就使得“伸冤”这一举措在既有的法律秩序中具有决定性意义。

所谓“伸冤”,仔细推敲起来实际上包含两重涵义。其一是民间自组织机制的出现倚强凌弱的冤抑事态,需要国家权力锄强扶弱(参见日本法制史学家寺田浩明的分析)。其二是通过“不惮平反、故民益信”(清代著名司法官僚汪辉祖的命题)的纠错机制维持和加强司法体制的信任度和正当性。这两方面合起来,反映了孔子所揭示的“刑罚不中,则民无所措手足”的善治思路。

在这一点上也可以说,有错必纠、有冤必伸就是中国法最显著的特色、最高阶的规范。这倒也暗合现代法治的代表性思想家培根(Francis Bacon)在《论司法》一文中阐明的道理:“一次错判比多次犯罪的危害更大,因为罪行只不过搅浑了水流,而冤案则会污染水源。”只是中国的传统思路更强调事后救济,而不是事先预防。

但是,聂树斌冤案被揭露出来之后,尽管万众瞩目、舆论汹涌,但还是长期得不到复查和矫正,构成了相对于传统法律文化的一个极其刺眼的例外。当代权势者的傲慢莫此为甚。颠倒黑白、伤害法理的恶行也莫此为甚。为衔冤泉壤的聂树斌辩诬洗罪的示范效应,当然莫此为甚。

这起冤案之所以能够昭雪,其实还多亏真凶王书金能够比较准确地再现作案场景,并且在巨大压力下没有翻供。类似的奇事在佘祥林冤案平反中也曾出现过,即被认为已经被丈夫杀害的妻子数年后“死而复活”。

但这毕竟属于极小概率的偶然因素,不足以构成防止冤屈的可靠屏障。由此可见,面对冤死者亲属悲欣交集的涕泪,问责和国家赔偿固然必不可少,但比呼吁问责更重要的倒是呼吁制度反思。对制度的反思不彻底,因错判而屈死的冤魂就始终不会散去。

在关于“一案两凶”的报道引起全国轰动后不久,我曾经在一篇文章《拨乱反正说程序》中指出,像聂树斌枉死、佘祥林误囚那样的事例充分证实了片面追求惩罚犯罪、过分强调实质正义的严重弊端。其实已经曝光的许多冤狱实例并不是多么复杂的疑难案件,从程序要件和证据规则的角度来看都存在明显的初级纰漏。只要刑罚权的行使受到必要的限制,错判误杀本来都是可以避免的。

由此可见,为了防止司法者的偏见,就一定要加强对严格遵守程序正义原则的认识,防止刑事审判过程变成一架“玩的就是心跳”的儿童滑梯。这也就意味着应该使严厉惩办罪犯的目标以及刑罚权有所相对化,通过凸显正当手段的意义来给它设置一些制度性、技术性障碍。这当然也意味着把审判活动的立足点从单纯的结果指向转移到那克服一道又一道障碍的跨栏竞赛上来。

从预防冤案的侧面来考察程序正义,作为刑事审判跨栏竞赛的制度安排,举其荦荦大端者主要有如下五种。

(1)必须全面确立无罪推定的原则。完整的无罪推定概念包括有罪的全部举证责任自始至终由控诉方承担;被告人对于指控提出反证的责任只限于比较说服力和盖然性的程度即可,不必证明自己无罪,更不得被强迫履行举证责任;对控诉方举证责任的要求是非常严格的,整个证明过程不得留有任何可以合理怀疑的瑕疵,等等。

令人遗憾的是中国现行刑事诉讼法的规定以及解释学上的命题都缺乏如此周详的构成因素。而聂树斌案的定罪证据更是存在明显的、严重的疑问——尸检报告的结论很不确定,供词也缺乏非常连贯性和可靠性,但最后竟然敢以暧昧不清的修辞语“常理”为由被判处死刑。

(2)必须充分保障嫌疑人、被告人获得辩护的权利,与此相应,必须加强律师在刑事侦查和诉讼过程中的作用。按照现行刑事诉讼法的规定,嫌疑人从接受侦查机关第一次讯问或者被采取强制措施的时候起就有权聘请和会见律师。但在法院受理案件之前的侦查起诉阶段,律师是不能阅览公安机关和检察院收集到的证据的;律师向被害人及其近亲属收集证据时还需要经过检察院或法院的许可,这就在相当大的程度上限制了律师对案情的了解。

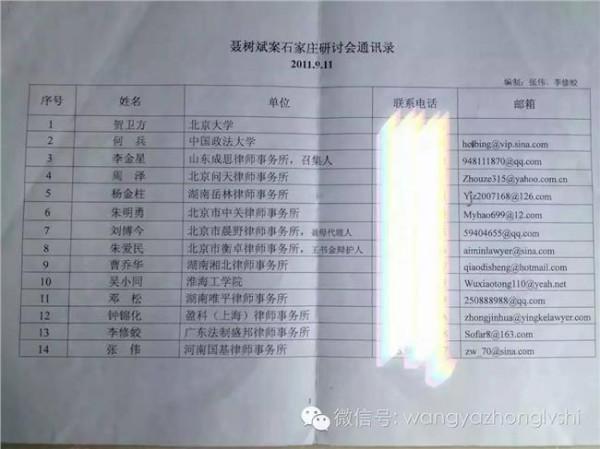

正是在这样的制度条件下,聂树斌案才会出现侦查阶段前五天的相关询问笔录、前五十天的多名重要证人的询问笔录以及作为重要原始书证的考勤表不翼而飞的咄咄怪事。不得不指出,现阶段中国律师的诉讼参与率较低、在辩护方面发挥的作用很有限,有些代理维权活动还遭受事实上的打压甚至制度上的抑制,这些都是导致程序正义失灵的重要原因。

(3)必须引进 “米兰达规则”,即借助嫌疑人的沉默权以及相关的保护性措施来抵抗违反程序的职能行为,从根本上杜绝轻信口供以及刑讯逼供之类的偏颇。毋庸讳言,沉默权的本质在于容许嫌疑人、被告人拒绝认罪,也不假设他们负有如实招供的强制性义务。

聂树斌被定死罪的主要根据是他的口供,甚至还出现了为消除口供不一致而隐匿原始书证的作弊行为。为了阻止这个冤案平反,河北省当时的政法委书记竟然亲自坐镇指挥,强迫真凶王书金翻供做伪证,甚至还组织了表演式的“模拟审判”。由此可见,现代刑事诉讼中的证据原理已经被践踏到何种程度。

(4)必须改变刑事法律认识论上的固有偏见——为了达到惩处犯罪、维护社会治安的公共目标,满足受害者及其亲属泄愤的私人愿望,何必拘泥于在形式和方法上完美无瑕。因为这种不择手段制裁犯罪的观念一旦支配刑事诉讼,就会促成“命案必破”的刑侦政策和“从重从快”刑罚政策,刑事审判权就很难不被滥用,甚至还会造成冤假错案层出不穷的可怕局面。

事实上,导致聂树斌被快速判处死刑并且难以伸冤的一个重要原因就是当时的省领导对该案做了“快杀”的批示。

(5)必须坚持检察独立和审判独立原则。聂树斌冤案的平反本来并不复杂,有能够印证真凶供词的现场细节,有讯问笔和询问录以及重要原始书证被隐匿的问题(可以按照推定过错的技术确认审判的程序瑕疵以及证据链疑点)。之所以迟迟不能复查和平反,就是因为司法决定的主体多元化,还牵涉到省领导批条和政法委干预具体案件审理,难以进行个别化问责。

实际上,如果司法活动缺乏独立性,司法主体就无法明晰化,司法问责就很难进行下去,一个局部的错案很容易演化成整体的责任。近年来关于司法改革的中央规范性文件提出 “让审理者裁判,让裁判者负责”的指导方针,其实质就是以责任制倒逼独任制——使得审判主体明晰化,从而可以有效进行司法问责,进而可以避免司法体制的危机。

另外,没有监督也无从问责。在我国,对司法权的监督已经有很多形式,例如来自上级机构的监督、不同职能部门的相互制衡、舆论监督,等等。然而不得不强调的是,真正符合审判规律的监督却是来自律师对办案的程序瑕疵、证据漏洞以及法理缺陷反复进行挑剔、较真的抗辩行为。

自秦代以降,在漫长的帝制时代,我国建构了一种没有律师的法律秩序,历朝历代的政府对民间的“讼师”活动从来就是严惩不贷的。但现代法治国家的制度设计,把为当事人自由提供专业化服务的律师定位成秩序运作的枢纽。其理由以及内在的逻辑关系不妨概括如下:

要使法律规范真正具有效力和权威,必须调动个人运用法律的积极性。实际上,合法权益受到侵犯的当事人,最有动机监督执法和司法机关的公正与效率,也最有愿望利用诉讼程序寻求救济。在这里,只有律师才能化解缺乏足够的知识和经验的当事人在动员法律手段方面的畏难情绪,把对法律实施的监督落到实处。

一般而言,专业律师都精通制度、程序、规范以及具体案情,能够发现和识别在规范灰色地带容易出现的“猫腻”,因而通过为当事人服务的执业活动本身就可以有效防止在认定事实、适用法律方面的瑕疵、过错以及枉法行径。

经过两造律师反复推敲、挑衅、反驳之后的案情和法理,不会有太多的漏洞可钻,法官据此判决基本上可以办成铁案。由于辩论是公开举行的,判决理由也开放给专家和公众评析,所以律师和法官互相串通、勾结的机会当会非常有限。

律师还能通过法言法语表达当事人的利益诉求,并通过判决把个人的利益诉求转写到制度的文本或框架里,在一定程度上推动法律体系不断精密化和不断变革,同时也把各种矛盾和纠纷纳入体制内的轨道进行稳妥处理。在这个意义上完全可以说,律师是现代法治精神的主要担纲者,也是法律实施的最佳监督者。

非常遗憾的是,在中国,包括政法界领导干部在内的很多人,并没有充分认清上述道理。

律师为了客户的利益,竭力寻找具体案件在事实上的疑点、规范上的纰漏、程序上的瑕疵、逻辑上的困境、技术上的弱项,这正是律师的本分,也是职业道德(体现为一种工具性伦理instrumental morality)的要求,还是法律体系顺利运作的驱动装置。

如果把这种代理和辩护看做不稳定因素,压抑律师为当事人维护合法权利的执业活动,强求律师顾全大局,那就势必把很多律师的技术性较真转化成激情化死磕,逼得律师把法庭内部的专业性抗辩延伸到外部环境,诉诸舆论支持。

当然,律师除了忠实于客户之外,还必须忠实于法律。但这种对法律的忠诚只能以律师个人的诚实和善意来保证,而不应该对律师执业活动施加来自行政部门的监督和管制,否则很难在客户与律师之间建立起必要的互信关系。即便当事人滥用了律师提供的法律技术并逃避了法律制裁,只要律师的确没有参与恶意谋划,就不必为此承担责任。

换言之,现代法治国家在利害权衡之下,不要求律师承担对违法行为进行监督的义务,以培植当事人对律师辩护权以及整个法律体制的信任和期待,以鼓励律师放心地、积极地为当事人提供充分的法律服务。只有这样的制度安排才能更有效地防止冤假错案的发生,才能避免另一个聂树斌继续含冤却哭诉无门。