于冬:南京军区总医院“鲐背仁医”黎介寿院士的燃情岁月

“患者,就是我们的战友和兄弟”

“鲐背仁医”黎介寿院士的燃情岁月

作者:南方周末记者 于冬

来源:南方周末

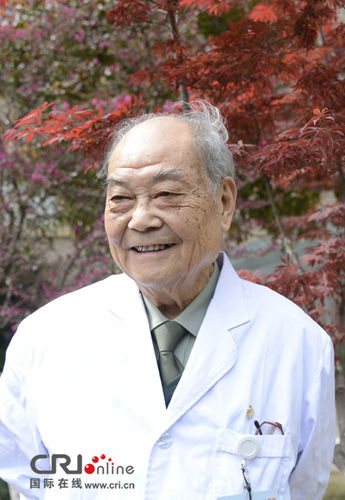

黎介寿院士下部队进行疾病调查。 (南军 供图)

“我最重视的荣誉是‘全军科技创新群体奖’!”当南方周末记者问及一生最看重的荣誉时,黎介寿的回答出人意料,“看到学生的成长,事业后继有人,就像自己的科学生命在延续。”

清晨,一位身着白大褂的老人,疾步穿过院史馆,医务人员都会停下脚步,问候行礼。他是南京军区总医院的“一把刀”。“一把刀”,这是对外科医生的很高褒奖,黎介寿却很不喜欢。

“外科医生不能满足于做个开刀匠。咱们搞研究的,要耐得住寂寞。”年近九旬,黎介寿已到鲐背之年。经年未改的医学执著,在黎介寿院士的脸上刻画出褶皱和斑纹。

如今,他依旧是医疗第一线的老兵,带领着“黎氏团队”,治病救人,教书育人,还成为一场医疗救援模式变革的推动者。

2013年4月20日,四川雅安地区发生地震,漫天飞舞的直升机,取代大规模的野战医院,在迅速地控制伤情后,伤员被救援直升机火速送往后方医院。而在五年前的汶川大地震,解放军将野战医院直接开赴灾区一线,“一包、二缝、三锯”,试图通过一次手术就解决所有问题。

瞄准未来战争的老人

一切缘起于黎介寿对战争的观察。

2003年3月,伊拉克战争爆发。“美军伤兵经过战场包扎救援之后,被迅速空运到欧洲做手术,最后被送往本土疗养。”时任南京军区总医院院长易学明说,一条不起眼的新闻,却引起了黎介寿的兴趣。

二战和越战中,美军伤死率高达19.1%和15.8%。几十年后的伊拉克和阿富汗战场上,美军伤死率降为9.4%。

透过42英寸的电脑屏幕,黎介寿兴奋地发现了一篇学术论文,“战伤控制技术”。美军已利用全球定位系统搞起远程会诊。

西方国家医疗救援水平飞速进步,黎介寿彻夜难眠。

夜里,他不止一次地想起抗美援朝。1950年,朝鲜战争爆发,黎介寿随医疗队两次跨过鸭绿江,一次是去前线建立血库,一次则是去前线救助伤员。

“经常是一个连上去,只回来几个人,伤病员还是被源源不断地输送到医疗团。”战事惨烈,火车站经常放起苏联《共青团之歌》歌曲以鼓舞士气,黎介寿则要在悲伤中送别肢体残缺的伤员。

“小黑脸”的形象时常萦绕在黎介寿的脑海中。他向南方周末记者描述说,“小黑脸”二十岁出头,皮肤黝黑,山东人,负伤送到战地医院没几天,就吵嚷着要回前线。黎介寿诊断发现,“小黑脸”在尿血——膀胱受伤出血。经过简单、快捷的治疗,“小黑脸”重返前线。

三个月后,一名前线下来的伤员说,一场阻击战中,“小黑脸”和大部分战友都牺牲了,连尸骸都没有找全。

没来得及弄清“小黑脸”的姓氏,更不要说减轻他的伤痛。内疚,痛苦,那一刻,黎介寿握手术刀的手颤抖了。

老年人常思既往,黎介寿瞄准的却是未来战争。2003年,中国的医疗救援模式依旧在老生常谈——如何在前线开设功能更加齐备的野战医院。

“一包、二缝、三锯”,黎介寿解释,传统上,对危重战士创伤救治,以保全性命为优先目标,战地医院也被认为“越是靠近前线越有效”。恰恰相反,“战场损伤控制性分期治疗”的理念却是,优先控制住伤情,及时把伤员送往后方医院治疗。

“您是院士,在一个领域有建树就行了。如果搞不好,岂不跌了院士的份儿!”面对劝诫之言,黎介寿淡然一笑。

几经论证,2006年春,南京军区批准,由黎介寿牵头军区总医院九个外科科室,对战场医疗救助课题进行技术层面的研究,重点解决危重伤员的生理环境紊乱、免疫功能抑制,以及多器官功能障碍等难题。

2010年,酷夏的东海某海域风高浪急,南京军区多兵种联合作战卫勤对接演练,黎介寿的课题团队迎来大考。一向白大褂的黎介寿,突然穿起迷彩装,官兵们颇感意外,“黎老,您也要参加训练啊!”

总护士长彭南海发现,汗水已打湿了黎介寿的衣服。演习过后,黎介寿催促车辆赶回医院探望病人。

伤员通过率增加一倍,治疗率提高13%,这组数据也意味着,解放军“战伤损伤控制性救治”模式成型。不久,这种新模式就应用到雅安地震救援行动中。

“人成了钱奴很可怜”

“我叫黎介寿,是个研究肠子的人。”不喜欢被冠之以太多的头衔,黎介寿通常这样做自我介绍。

很多肠病患者慕名而来。2011年8月,南京总医院收治了一名大别山区的危重患者,抢救效果并不理想。

在全科医务人员病例分析会上,一名年轻的医生建议取消抢救,黎介寿很惊讶地问其原因。

“这个患者目前看来抢救成功希望不大,就是最后能救过来恐怕也要花费巨大的代价,患者家庭也难以承受。再说,他连字都不识,就是治好了,对国家也没多少用。”这名医生说得头头是道。

“别说了!”黎介寿愤怒地打断说,“我们不能考虑患者的身份地位、贫穷富有和能力素质等背景,不管是谁,都同样有权利享有健康。”

在疾病和医疗资源之间,金钱却是难以跨越的沟壑。这名病人把家中的猪、牛都卖了,医疗费还差着一大截。账单打出来,家属惊喜地发现,钱还有富余。

怎么回事?护士说,“那天,你给黎老送‘红包’,你刚出门,黎老就让人把钱打在你住院账户上。”

这名病人担心黎介寿拒绝医治,不得已才送起了“红包”。

近年来,受社会不良风气和医药市场波动的影响,医疗系统出现医生给患者开高价药、乱检查的风气,紧张的医患关系甚至触发血案。

“人要成了‘钱奴’就会很可怜。”黎介寿带头抵制歪风邪气,“不少患者因疾病而债台高筑,特别是肠瘘患者,医疗费动辄要一二十万元,不少人卖掉了家里所有的家当,他们的日子苦啊!”

一次,黎介寿不仅收了“红包”,还是大手笔,100万。

香港富商王明远身患直肠癌并发症,只剩下一截短肠,十年间几乎没出过家门。出院后,为表达对黎介寿的谢意,王明远提出,“可不可以为你们医院做点事?”

黎介寿想起自己正在筹划“医疗人才培养基金”。“我年轻时,哪敢奢望出国深造?能去天南海北(天津、南京、上海、北京)读书就光耀门楣。”香港富商的慷慨捐助,加上自己各种科技奖项的奖金,黎介寿的人才培养基金建立起来。

李宁、任建安、李幼生、嵇武……普通外科研究所的佼佼者陆续出国学习。

一名在外学习的弟子打电话时,流露出眷恋他乡之意,毕竟生活待遇优厚。黎介寿顿时火冒三丈,“你是中国人,国家养育了你。回国是不需要理由的,不回国才需要理由!”

一言九鼎,黎介寿是“黎氏团队”的精神教父。

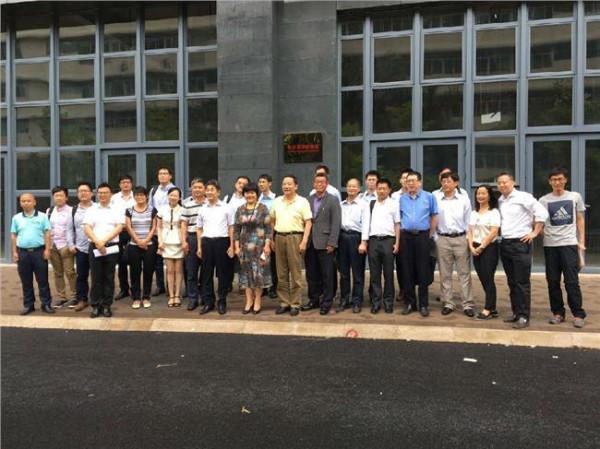

“我最重视的荣誉是‘全军科技创新群体奖’!”当记者问及一生最看重的荣誉时,黎介寿的回答出人意料,“看到学生的成长,事业后继有人,就像自己的科学生命在延续。”

院士定期举办讲座,传授医学前沿学术信息。 (南军 供图)

“没有医德的医生是可怕的”

南京市中山东路上的法国梧桐枝繁叶茂,迸发出旺盛的生命力,一幢端庄而古朴的四层小楼掩映其中。这座民国初年的建筑里,黎介寿一坐就是六十多年。

“没有医德的医生是可怕的,没有情感的医学是苍白的。”黎介寿常告诫学生,冷漠对病人的伤害,有时比病情本身更具杀伤力。

1994年春天,皖南一名上尉军官在训练时意外摔成重伤,经全力抢救仍无力回天。科室组织病例讨论,“啪”的一声,黎介寿把病历摔在地上。

“他是我们的患者,更是我们的战友、我们的兄弟!”黎介寿很少大发雷霆,他在责怪经治医生对病历记录不够详细,不满医生对于生命的冷漠。

黎介寿院士其实很“护犊”。年轻医生在手术台上下不来了,总要喊他“救场”,黎介寿总是边穿白大褂,边笑着说,“我又要去救火了!”

还怕“救火”砸了院士的牌子?他连“枪毙”都不怕。

上世纪60年代,黎介寿尚是一名普通医生。一位老将军遭遇车祸,被送进医院,多处“肠瘘”,连续5次手术,并未得以好转。当时,国内对肠外瘘的治疗研究还未起步,此类病患死亡率是十之六七。

“你这个医生,屁用也没有,开了这么多刀,还治不好我的病!要是再治不好,我就毙了你!”老将军按捺不住愤怒。

住院期间,老将军一直把手枪压在枕头底下。

黎介寿满腹委屈。当即就有人建议:采取保守治疗的方案,稳住病情,止住老将军的疼痛了事。

转念一想,黎介寿释然:开了5次刀,还没见好转,放在谁身上都会生气!何况疾恶如仇的老将军?战争年代没有牺牲在战场上,却有可能被撂倒在病床上。

“只要能治好你的病,你就算把我毙了也没啥。”黎介寿诚恳地说,“首长,我也想一次手术就把您的病治好,但我做不到,目前中国也没有一个医生能做到。请相信我,给我一点时间,一定会把您的病治好。”

深夜,黎介寿偷偷地阅读禁书《美国外科妇产科》杂志时,发现一篇讲述肠外静脉营养的文章,决定对老将军实施“营养支持”,这在当时实属新鲜词汇。

听说黎介寿在研究静脉营养,医院的内科医生很不服气,“一个外科医生,不好好开刀,搞什么营养支持,真是不务正业!”

在黎介寿的努力下,老将军病愈康复。随后的“文革”动乱中,这名老将军曾做出指示,“不许任何人干扰普外科的工作”,这也就等于出手保护黎介寿。

南京总医院的前身是“中央医院”,国民党要员看病的地方。新中国成立后,在医疗资源相对紧缺的年代,军队医疗体系还承担着特殊的职能,“首长是党和国家的宝贵财富,做好首长的医疗保健工作,这是一项光荣而艰巨的任务”。

黎介寿就曾给原南京军区司令员许世友治病。一番检查过后,黎介寿欲做进一步的治疗。

“为保证首长的健康,要将治疗方案请示相关部门获准,你才能开展治疗。”随从的工作人员立即出面阻止。

在部队,给首长看病有条不成文的规定:必须组织专家组会诊,再将治疗方案请示相关部门获准后,才能实施医疗救治。

“等请示批准,至少要一天时间,患者怎么等得起?你们这不是科学的态度,不管是高级领导干部还是普通患者。我是医生,出了事我负责!”黎介寿坚持先行治疗。

“患者治病不听医生的听谁的?等请示批下来,病还不拖厉害了?” 疼痛难忍的许世友听后觉得黎介寿有道理,当即提出三条意见:一、治疗方案由医院决定。二、会诊由医院负责。三、家属和工作人员不得干预治疗。

三条意见贴在病房的门口,成为黎介寿和其他医务人员的“尚方宝剑”。

“留下,不后悔”

提及往事,这位89岁的老人不时地扭过头,擦去眼角的泪水。南京总医院的工作人员多次提醒南方周末记者,不要提及“文革”岁月,不要提及他的兄弟。

1999年夏天,大哥黎鳌走了。2010年3月,弟弟黎磊石也走了。

黎介寿和弟弟黎磊石,与重庆第三军医大学的哥哥黎鳌,被国际医学界称为“兄弟三院士”。黎鳌曾任第三军医大学副校长,是中国烧伤医学的开拓者和奠基人。黎磊石则是南京总医院副院长,著名的肾脏病学家。

十年“文革”中,黎介寿的家庭背景曾被造反派大做文章。

“黎介寿、黎磊石,各取一个字,合起来就是‘介石’。显然,这哥俩崇拜蒋介石,多反动啊!”

1949年春节过后,二姐黎中从上海拍来电报,命黎介寿兄弟俩去上海见面。黎中嫁给了国民党坦克学院少校教员蒋梦辉,根据撤离计划,蒋梦辉正准备带着家人从上海乘船前往台湾。

“我和你们的姐夫马上就要去台湾,妈妈也跟着我们一道去。我想让你们也去。”二姐黎中说。

“我们商量好了,准备留在南京。”黎介寿和黎磊石几乎异口同声。

陷入僵局,开明的母亲黎周霞发话了,“这事儿不勉强。他俩都是大人了,路怎么走,由他们自己定。”

生离死别,二姐黎中眼中噙满泪水还是很担心,“爸爸做过国民党的官……你们不走,将来共产党的军队打过来了,我总是有点不放心”。

家庭成分不好和从医生涯,黎介寿养成谨小慎微的性格,即使言笑也只露出两颗门牙。

1966年,重庆的黎鳌被发配山东垦利军马场,接受劳动改造,而弟弟黎磊石则被揪到南京体育馆,遭受千人大会的批斗。

“一天到晚看外国资料,这是为出国当叛徒打基础啊!”1968年,黎介寿被打成“反动知识分子”。为了解海外医疗动态,黎介寿求人悄悄地订阅了《美国外科文献》、《美国外科杂志》等英文书籍,深夜之后躲在屋里偷偷地读。这被当成了“罪状”。

1968年,黎介寿下放大别山区,被关进安徽金寨农村的牛棚里。上级还对黎介寿规定,不准带药,不准暴露身份。

大别山区农村极度缺医少药,老百姓都是小病扛着、大病等死。一位挨批斗的“地主”,脖子肿大、呼吸急促,一见到黎介寿就跪下了。黎介寿一瞧,甲状腺肿大,必须立即手术。条件简陋,只能采用针灸方式实施麻醉,黎介寿还是成功实施切除手术。

治病救人是医生的天职。黎介寿顾不上政治风险,开始给老百姓看病。

饥馑的年代,乡亲们也要靠着柳树叶、玉米芯充饥。一天,黎介寿到老乡家里吃“派饭”,三口两口扒到碗底时,发现竟埋着两个鸡蛋。

眼眶一下子湿了,黎介寿心里再一次暗示自己,“留下,不后悔。”

1949年4月23日清晨,春寒料峭。黎介寿跟往常一样到中央医院门诊。当他习惯性地打开窗户时,一切让他感到震撼:在相拥着法国梧桐的中山东路两旁,一排排解放军身着薄衣,头枕钢枪,和衣而卧。

解放军是昨夜入城的,没有嘈杂喧嚣,只有轻轻的脚步声。

不久,黎介寿发现,“几乎是一夜之间,南京街头的丑恶现象绝迹了,赌博的没有了,抽大烟的没有了,秦淮河边的妓院也关门了”。

早在几个月前,黎介寿就感觉南京城的气氛骤然紧张。医院接到准备撤退的通知,领导也找黎介寿兄弟,“你们有什么打算?”

走与留,就是选择国民党,还是共产党。

当晚,黎介寿和弟弟黎磊石坐在床头商议着。黎介寿对弟弟说,“当官的要逃,是怕共产党的军队打他们,我们又没有干什么坏事,跑什么?”黎磊石也说,“这些年国民党打内战,害苦了老百姓。这个政府有什么希望?该改朝换代了。”

那一夜,兄弟俩喝掉了整整一坛酒,还把酒坛摔得粉碎。新中国成立后,黎家三兄弟沿长江而居,聚会并不多,更是极少喝酒,他们忙于治病救人,忙于医学研究。

黎介寿对南方周末记者说,从医带给他荣誉,也有心酸,闲暇时,他时常想起童年,想起和兄弟们在一起的日子。“如果人生再能选择一次……不为良相,即为良医。”