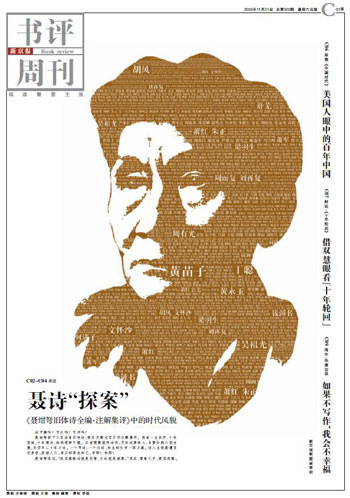

叶文福诗词选 叶文福 把自己写成一行诗

一个诗人,他长得什么样子,他的诗便是什么样子。 像他的孩子。 不,不对,就是他。 他就是他的诗,他的诗就是他。

叶文福在他的散文集《收割自己的光芒》中这样写着。那篇文章,他本是写别人的。 其实就是在写自己。 他就是他的诗,他的诗就是他。 峭拔,傲岸,凛然,轩昂,这是叶文福留给人的第一印象;然后,他唱,他吟,他笑,他怒,他哭,你会领略到他长歌当哭,慨而以慷,牵黄擎苍卷平冈的豪迈与狂放;再然后,他桀骜的,倔强的,不屈的,背影渐渐走远时,你心中会有风萧萧,野茫茫,独怆然而涕下的怅惘。

那样澎湃得像火,像太阳,像交响曲一般的男子,内心却有着如旷野一般无尽的苍凉。

他是孤独的。 一首诗,把他送上了天,也把他摔在了地 经历过上世纪80年代诗歌黄金一代的人,少有人没听过叶文福的名字。北岛曾在《失败之书》中谈到,在1984年秋成都“星星诗歌节”上,有包括顾城、北岛、叶文福等诗人的朗诵。

2000多张票被一抢而光,没有票的破窗而入;叶文福登台时,台下有人高呼“叶文福万岁” …… 那时,他的风头远远超过北岛和舒婷。他似乎是那个时代中华民族的精神领袖。

每每有他的诗歌朗诵会,他的身边都会挤着无数读者,排着队要他的签名。那时,没有粉丝这个词,不流行尖叫,能见到 他的女生会由于感觉幸福微微地脸红,把敬意内敛到心底。那时,诗歌如果有山峰,那么叶文福会在山顶。

让他名声大噪的是一首诗,是那首如同荆棘、匕首一般犀利的现实主义诗《将军,不能这样做》。这首诗,给了他无上的荣耀,也给了他无上的屈辱,把他送上了天,也把他摔在了地。 偶尔他也会自问,如果没有那首诗,那他的命运会如何?然后,他笑笑,这个假设根本没有任何意义嘛。

“不是我选择了诗,是诗选择了我。”他说。 1979年,激情澎湃得犹如山呼海啸的阶梯诗《将军,不能这样做》在《诗刊》8月号发表,旋即,在诗坛乃至整个神州大地掀起轩然大波。

无数人在问:这是写的谁? “这使我想起鲁迅笔下的阿Q,阿Q是谁呢?如果问鲁迅先生,那我看不如去问阿Q,或者更直接点儿,去问那些看了《阿Q正传》后,惊得半晌动弹不得,然后忽然旋风般地冲将出去,溅者泪珠儿那末大的唾沫星,指着鲁迅先生的鼻子口吃地吼道:为……为……为什么……写,写,写我?” 他写的是一种现象。

彼时,“四人帮”刚刚被打倒。全国人民还沉浸在拨乱反正的欢乐中,叶文福却敏锐地察觉到周遭暗潮涌动的腐败现象,他把所听、所看、所想汇聚成浓烈如岩浆的诗,喷薄而出。

“在痛苦至极的思绪里,我一气写下这首诗的初稿。是的,我是含着眼泪写的,我是抓着自己矛盾而痛苦,怀着对党的深沉而复杂的爱写的。

” 那时候,叶文福是一名共产党员。 那时候,叶文福是一名军人。 1979年,叶文福35岁,比20多岁时多了一丝沉稳,比40多岁时还欠一抹对自己的信仰的坚定。

又适逢中国从十年动乱的血腥中刚刚回过神。饱满的种子埋在土壤里,遇到了春风雨润,破土而出。 “我很幸运,被历史选中。在那个年代,代表中华民族十分内敛的蕴藏之力,发出这一声。”他会豪情地说。仿佛把多年受压迫、受审查、受排挤、受迫害的屈与苦都忘记了。

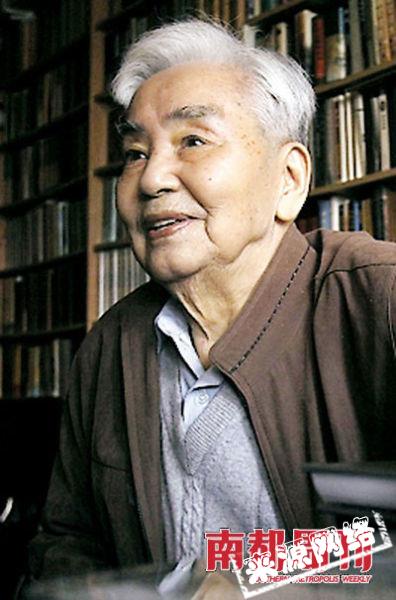

他昂然站在那里,阳光穿过玻璃打在他身上,浓密的头发不服帖地峭立着,如同一帧油画,肆意汪洋着生命力。很难将眼前的他与年逾七旬的年龄联系在一起。 这首诗,已经诞生近40年了。

诗的主人亦从血气方刚的青年迈入了迟暮的老年。 这首诗所带给他生活的改变,这么多年来所感受的荣光与屈辱,有时,也会像电影一样在他脑海中闪回。 他怀着那样热的真诚,与呐喊,与期待写的诗,是平地一声雷,震了,声音很响,传递的很远,直达天庭,他以为惊雷能带给大地以改变,却惊扰了一些人的美梦。

他期待有人能接住他为民呐喊热气腾腾的心,是有人忙不迭地赶过来了,却是要把他这颗心掰开了撕碎了摔在地上还要狠狠地踩上一脚。

他知道这首诗会为他的生活带来影响,却不想影响如此巨大。 面对如潮的探寻,争议,猜测,叶文福在1979年末提笔写了一篇情感真挚的《到底写的谁?》。他说:“我不愿意打个报告,只让上级知道我到底在写谁。我还想让我们的人民也知道,因为我觉得他们知道事情的真相实在不应该太少。” 往事不堪回首。 …… 咳,这是一个漫长的故事,历史终归会给予公正的评价。

激越的,浪漫的,一个现实主义诗人 顾随说:真正的诗人,往往就来自于世界的矛盾,苦中用力最大,出来的也才是真正的力。 叶文福说:“做一个诗人是很神圣的,诗人之谓诗人,就意味着他的生命过程贯穿了一个天职,那就是把诗写成人,把人写成诗。

” 叶文福说:“我一生的天职就是把自己写成一行诗!” “诗人这一辈子,有一首诗能被历史记录,我已经死而无憾了。”因这首诗所付出半生的代价,都抵消不了这首诗所带给他的内心荣耀。

他坚信,《将军,不能这样做》能够在诗坛留下一席之地。 但他也会用又倾慕又嫉妒又赞赏的语言激越高呼:“作为诗人,我一生只有一个遗憾。如同李白遗憾黄鹤楼一诗自己没写出来被崔颢写出来了一样。‘卑鄙是卑鄙的通行证,高尚是高尚者的墓志铭!

’这两句诗太好了,太绝妙了!我就觉得这两句诗应该是我写的,但不知为什么我没写出来!而北岛写出来了。中华民族如果是一个健康的民族,就应该向北岛致敬。一位诗人,用诗的语言,既文学又理性地概括和揭示了这个时代的无耻的本质,这是何等的不易,这是何等的功力?如果诺贝尔文学奖的评奖者懂得中国,懂得中国的诗,理解中国的现实,北岛就凭这两句诗,就可以领诺贝尔文学奖。

北岛就凭这两句诗,就是当代伟大的诗人。

”叶文福眉毛忽然一挑,深吸一口气,引颈长啸:“卑鄙是卑鄙的通行证,高尚是高尚者的墓志铭!”顿一顿,由衷地赞叹:“太好了,太绝妙了!” 这是一座山峰向另外一座山峰的含颌致敬,惺惺相惜。

北岛的记忆中,也留着叶文福的身影: “(1986年的诗会)期间,有个朗诵会。叶文福走上台后,你们能猜出他的第一句话吗?只见他右手向上猛一挥扬,随而大喊一声:‘我的人民呀——!’话音未落,整个人訇然倒下,昏厥在台上……”这是北岛很多很多年后接受年轻记者采访时回忆的细节。

而八零后出生的年轻记者已然对“叶文福”这个名字相当陌生了。 现实主义诗歌的生存空间愈来愈逼仄了。呐喊,写实的诗歌渐渐被朦胧体,下半身,梨花诗逼迫到凄凉境地。

在解构主义盛行,嘲讽一切为时尚的年代里,诗歌也成为嘲讽取笑的对象,现实主义诗歌的铮铮风骨在插科打诨的年代里显得那样不合时宜。现实已经如此不堪……还需要诗歌为之呐喊吗?叶文福们以及叶文福的诗歌被年轻一代选择性遗忘仿佛理所当然。

作为诗人,当为世事呐喊,这是叶文福的担当。如是,可以将他拿半生身家性命代价换得的那首诗,与那个诗歌朗诵会上,吟唱一句“我的人民啊……”便激动到昏厥过去的诗人,那个敏感年份与学生一起上街的诗人,那个言辞批评靡靡之音的诗人连接起来。

此外,他还是那个饱蘸了热情写下《祖国啊,我要燃烧》的诗人。 “当我还是一株青松的幼苗,/大地就赋予我高尚的情操! /我立志作栋梁,献身于人类,/一枝一叶,全不畏雪剑冰刀!

” 其实,他也很婉约呢,他会写下: “嚼一节青柳,苦九曲柔肠”;…… “数不尽的牵挂化作青藤野蔓横生竖长”;…… “西施魂,王嫱手,黛玉春心嫦娥袖;”…… 这样的小清新小曼妙,写起来多么轻松,这样清雅的,柔和的,愉悦的或者带着点文艺范儿的忧伤的词儿他那里也储存了不少。

这样的诗啊,要比《将军,不能这样做》、《祖国啊,我要燃烧》在这个时代讨巧太多。 可是他不能啊。

他要的是一种结实的厚重的人生,他不要讨巧任何人,他只要对自己的内心负责,而他的内心紧贴着大地与人民。“我是讨饭娘生的孩子,我是在贫苦中长大的,我知道我们的人民有多苦……”。他的家乡是湖北赤壁,自小便生活在楚文化的浸润中,担当,执着,血性,浪漫,狂放,楚文化的文化基因自小就烙在血脉中。

他14岁开始背诵屈原的《离骚》,背了整整一生。 他爱着这个国家;也许被误解,被重罚;可对国家深沉的爱汹涌在每一次心跳里,谁解其中味? 他的诗,是用生命写的。

他的生命,是用诗写的。 诗人是从自己的荒芜里掘金,从历史通往未来而只流经自己身边的历史长河里掘金,来浇注自己。用金子般的诗句浇注自己的是诗人。——这是叶文福写的,他的诗是他的命,天地为之久低昂。

他对诗句遍遍捶打,精雕细琢。可是他却说“当我和我的文字英勇闯过了无知,功利,犹豫和徘徊,全赤裸了艺术的真诚和艺术的美感,她便被我摘得而已——只是被我摘得而已。

” 他对文字保持着虔诚的敬畏。 他的身上写满了时代的印记。上个世纪七八十年代,是中华民族充满反思与期盼的年代,是爱国主义与理想情怀激情澎湃的年代,于是,激越的,昂扬的,豪迈的,血性的叶文福携着《将军,不能这样做》横空出世了,他的呐喊响彻云霄,《祖国啊,我要燃烧》随即澎湃着焰火般的热情汹涌而出,一个时代的精神与一个诗人的气质与个性在历史的某个瞬间撞击结合。

为时代划出耀眼而瑰丽的弧线,有友人曾如此评价他:“他每一时刻的创作,都是‘提命以赴’,都是生命的深情检点,都是生命的壮丽演绎,都是生命之性灵深处的一次又一次悲烈的发动!

” 他还在写着,写散文,练书法,诗是越写越吝于写了,对金句的锤炼与对现世的失望都是他吝惜笔力的理由。

李白的狂放,屈原的悲悯,结合在他身上,放于现在,唯有更多的悲凉与失望。他的爱憎好恶比常人剧烈,拽动着一切爱与仇,激情澎湃时,长歌当哭时,心中可有谓叹? ……谁也折不断我的诗的阳光。他说。