刘大白的孙女 刘大白的藏书 去哪里了 孙昌建杭州日报

“有《刘大白先生藏书目》,著录约四千种,收书新旧并纳,兼容并蓄。藏收后归浙江大学图书馆,计三千三百余种,一万四千余册。另有报刊三百余种,二千一百余册。”

——《浙江藏书家传略》(何槐昌主编)

刘大白先生去世后,没有存款,没有房产 但在杭州寓所留有一万六千多册书和杂志

一个城市的文脉,有的体现在建筑和街巷,有的体现在艺术作品中,有的则直接跟我们的图书馆或藏书有关。最近在拙作《读白:刘大白和他的朋友圈》新书分享会上,有读者朋友提出这样一个问题:刘大白当年的藏书都去哪里了。

要回答这个问题,先要简要说明一下刘大白的身份。刘大白曾是复旦大学国文系主任和浙江大学秘书长,此前也做过教育部的常务次长,曾经长期生活在杭州。1919年曾经担任浙江一师(今天的杭州高级中学)的国文老师是,提倡白话文的先锋,并和陈望道、夏丏尊、李次九等被称为“四大金刚”。

1932年刘大白先生在杭州去世后,没有存款,没有房产,那孩子的学业怎么办呢?最后亲属和朋友只好靠折大白先生的藏书来解决其子女的生活费用问题,据他同时代的朋友和学生所述,大白先生当时在杭州寓所留有一万六千多册书和杂志,这些杂志折钱卖给了浙江大学图书馆,总折价3000元,以250元三个月为一期,共分十二期付给家属,即三年时间付完。

据了解,在1932年,一元钱(大洋)可买大米四十余斤,上好的猪肉七到八斤。

一万六千多册书和杂志,对于职业藏书家来说,也许不算什么,但就一个民国诗人和教授来说,这数目已经相当可观了,且这些书还不包括大白先生在复旦任中文系主任时,他拿着自己的藏书办起了系里的图书馆资料室,且他的一部分藏书都印有自己的藏书章。

那问题就来了,大白先生的这些藏书今天藏在何处呢?

第一个线索是,这些书在浙江大学图书馆。

第二个线索是,这些书在浙江图书馆的古籍部。

第二个线索说起来较为复杂。因为据说当年浙江大学图书馆的一些古籍版本,后来移交给了浙江图书馆。但这个“移交”到底是“文革”期间还是在何时,一下子也说不清楚了,但据称有人曾在浙江图书馆(杭州大学路上的)里看到过盖有刘大白藏书印的书。后来有朋友询问学者顾志兴先生,他说“文革”期间浙江大学有一部分古籍书是移交给了浙江图书馆的。

在何槐昌先生主编的《浙江藏书家传略》中,刘大白先生也名列其中,书中这样写道:“有《刘大白先生藏书目》,著录约四千种,收书新旧并纳,兼容并蓄。藏收后归浙江大学图书馆,计三千三百余种,一万四千余册。另有报刊三百余种,二千一百余册。”

14000(余册) 2100(余册)=16100(余册),首先这个数字是成立了,何先生曾经在浙江图书馆古籍部工作几十年,既然他提到了《刘大白先生藏书目》,那么他应该看到过此藏书目,由此推理,他也应该最清楚刘大白的这些书在哪里,但他在《传略》中没有提及,更可叹的是老先生已经仙逝。

这真是踏破铁鞋无觅处,得来全不费功夫

那么只好去找了再说。

西湖孤山旁的浙江图书馆古籍部,此处原叫文澜阁,是一个文气极其充沛之地。去古籍部是去找刘大白的藏书的,但最大的问题又来了,因为不知道这一万六千多册的书名,就连一本书名都说不出来,那怎么找呢?唯一的线索是从大白先生的藏书章着手,这其中以“寻常百姓”这一闲章为多见,虽然不知道这章盖在什么书上。

但这仍是大海里捞针,怎么办呢,又只好从刘大白的写的文章来进行推测了,比如他写过《说毛诗》的论文,那就把馆藏的1932年前的《毛诗》或《诗经》版本全找出来看看,有没有他的藏书章?或者再想远一点,把黄遵宪的诗集找出来,像大白这样新潮的诗人总要看看诗界革命之领军人物的书吧。

我的这些努力,均以无效告终。

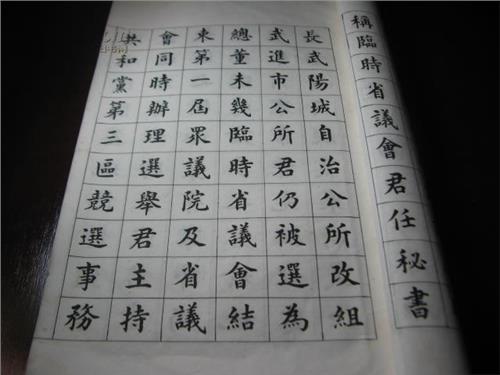

但也真是天佑我也。在古籍部的网上查找刘大白所著的作品目录时,电脑上却跳出来一个《刘大白先生藏书目》,且是上下两册!

这真是踏破铁鞋无觅处,得来全不费功夫!

《刘大白先生藏书目》是当年这些藏书作清点移交时,由刘大白的妹妹,即被称作“九娘”的刘诒君和图书接受方一起编写,且一一清点图书并经双方认可的。这个双方,实际上就是买卖双方,这等于是两册“卖书契”。

如果按照契约的规定,那这个《刘大白先生藏书目》上下两册应该有两本的,这就像合同版本,甲乙双方各持一本。据大白先生的外孙张先生讲,他小时候在家里是看到过这藏书目的,“文革”时被搜走了,那么现在看到的,是“文革”时从家里搜走的那两本呢,还是原先就留在图书馆的?

据汪志青在《刘大白先生遗族近况》中说,大白先生的遗书,是经“罗膺中、戴静山、金少英、陈伯君和储皖峰诸先生的整理,装箱保存了一年多……”现在翻开书目一看,里面是还有抄写者的名字,除前面汪先生提到的之外,还有敬文、齐山、钟岳、逸庵、琢如、耕莘,有不少是两人共同完成的,如“第六架集部,伯君编,静山续”,看来都是大白先生的生前好友在帮忙的。注意,敬文就是钟敬文。

不管怎样,两册书目,足可以解馋了。

两册书目,可以看出民国时一个读书人的兴趣和学养。

刘大白先生的藏书,那真是“新旧并纳,兼容并蓄”

还是让我先来介绍一下我所看到的这两册书目吧。

第一这是用类似水笔写的书目,其中部分是用毛笔写的,这从笔锋中看得出来。

第二这是用“架”来归类的一种书目,架这个字本身就有作量词解的意思,两柱之间为一架,一个书架一个书架。且有编写者的名字。

第三这里一共有二十八“架”。其中第一架是佛经,二三架为“空”,第四架为文学书和辞典,第五架为词曲、集部,第六架到第八架皆为集部,第九架为经部,第十架为子部,第十一架为算学书,第十二架为文学书,第十三和十四架为小学书,第十五、十六架为日文书,第十七架为小说笔记,第十八、十九架为新书,第二十架为日文书和新书,第二十一架到二十四架皆为杂志,第二十五和二十六架为史部,第二十七和二十八架为各类丛书。

由此,一个传闻得到了印证,刘大白有时会差孩子去书房里拿书,告诉他们这本书在第几架上,这说明他对这一万多册书是记得清清楚楚的。

仅看这些架的归类,经史子集、佛教、文学、历史、译著、算术(数学和物理)、小学(音韵、文字、训诂)、文学小说、通俗演义及我们所说的闲书以及杂志等,那真是“新旧并纳,兼容并蓄”。

小说方面,尤其是中国清末小说及通俗演义方面,计有《三侠五义》(俞平伯句读本)、《续三侠五义》、《西游记》、《现代奇人传》、《老残游记》(有两个版本)等。

外国文学方面,有《现代小说译丛》I(周作人译)、《小说丛刊》(叶绍钧编)等。

同时代人甚至是学生辈的作品,计有:梁启超的《新大陆游记》、《饮冰室自由记》,鲁迅的《中国小说史略》、《朝花夕拾》等。

政治方面的,有《孙中山主义读本》、《民生主义》(孙文)、《孙中山先生十讲》,廖仲恺的《全民政治论》等书。

仅是凭兴趣读读闲书,做个像那方闲章所刻的“寻常百姓”,不也很好吗?

这里有两部分的书特别值得关注,一是佛教方面的,不能算浩如烟海,但就版本来说是极其珍贵的,不少是清同治年间的刻本,还有不少是来自金陵刻经处的版本。二是算术方面的书。这两方面的藏书大概能印证解释一个问题了,即为什么刘大白自己会说喜欢算术大于喜欢文史。

佛教方面的书籍,可以举例一些卷数较多的,计有:《维摩经无我疏》(12卷)、《大明三藏法数》(50卷)、《大般涅槃经》(40卷)《大方广佛华严经》(80卷)等,而这些也仅大白先生佛教书籍的百分之一吧。

数学方面(上面皆盖有“算书”二字的红印)计有256部,且不少都是善本,以光绪刻本居多,亦有少量嘉庆和同治的版本,还有来自日本的译著,这对近代中国数学史的研究许或也会有所帮助。至少,256部书中近一半的书出版于光绪年间。

其他如明清笔记、文艺论集,尤其是民间文艺方面的书,大白先生也收了不少,比如有顾颉刚等述的《苏粤的婚丧》、谢云声的《台湾情歌集》、王翼之的《吴歌乙集》、钟敬文的《民间文艺丛话》,钟南扬辑的《祝英台故事集》,还有《杭俗遗风》等。

更难能可贵的是,像康熙刻本等也有不少,如李渔的《笠翁偶集》,至于乾隆、同治和光绪的刻本那是比比皆是了。另外像四库总目提要等都不止有一个版本,加起来总有上百余册。其中多数刻本是注明了在何处刻印的,所以对研究中国清代以来的出版史,也是一份珍贵的资料。

藏书目中还有一些是期刊,也有一些是不定期杂志,大致可分为教育、文学以及社会类等方方面面的,以下则作一粗略的统计分类。

第一类是教育类的,这跟刘大白长期做老师及当时在教育部做行政官员是分不开的,计有:教育杂志、中华教育界、教育、教育潮、新教育、上海教育、教育周刊(浙江教育厅、国立第三中山大学、浙江大学)、浙江教育行政周刊……

第二类是文学类杂志,计有:文学周报、小说月报、京报副刊合订本、文学周报、莽原、语丝……

第三类是青年学生及少儿读物等,计有:少年中国、少年世界、少年先锋、学生杂志、中学生、高中、长风……

为什么要把杂志列得较为详细,原因是从这里能看出刘大白当时的涉猎范围。一般来说,杂志是匆匆翻阅的,且大多数又是通俗读物,即便如此,从这些丰富多彩的杂志名中,可以看出上世纪二十年代及三十年代初期刊出版的情况,当然从今天的标准来看,这些杂志中有不少也非公开出版的,但在民国期间,可能这个概念并不突出的。

藏书目中有的书注出了定价,特别是一些同代人的作品,如鲁迅的《朝花夕拾》,北京未名社的排印本0.55元,其弟周作人的《泽鸿集》是北新社的排印本0.50元,其他像鲁迅的几本作品基本都在0.50元左右,超过一元的文艺类书相当之少,大约只有古典小说才会超过,像《西游记》和《老残游记》等都超过了一元。

藏书目中的上册,共计十七架,2259部,9609册;下册共十一架,1694部,7024册;上下两册共计3953部,16633册。这是一个确数。

从大白先生的这两册藏书目,大概可以看出80多年前的一个现代诗人和学者、一个教育家、一个行政长官的读书生活。至于其他的,那就一切尽在不言中了。

所以也正如蒋梦麟先生所说的——刘大白是一位诗学、文学、佛学、史学、行政、政治都有兴趣的人。这种多方面兴趣的人,在当时是不多见的。

其实不只是兴趣,而且他还在多个领域都有建树。准确地说,这种在多个领域皆有建树的人,在当时也是不多见的。

退一万步讲,即使没有建树,仅是凭兴趣读读闲书,做个像那方闲章所刻的“寻常百姓”,不也很好吗?

刘大白先生的一万六千多册藏书,到底去了哪里了呢?

书目有了,书名有了,但这些书在哪里呢?正如武侠电影中,藏宝图有了,但这些宝到底藏在哪里呢?

很快又从网上搜到有关浙江大学图书馆古籍部的一些文字,从那上面可以看出该部应该藏有刘大白先生的一些书。于是通过朋友联系之后,我们去了位于西溪路的浙大图书馆古籍部,这是原杭州大学校园里最高的一幢房子了。古籍部在五楼,布置得古色古香,很有书卷气。

因为有专业老师的帮助,且他们此前的工作做得相当细致,一些古籍版本上的印章都做了登记,于是我们终于在那里找到了有两部盖有大白先生印章的书籍,一部是黄遵宪的《人境庐诗草》,是1931年的商务印书馆版,是梁启超题写书名的,版本不算老,却印证了我们的推测,即大白先生必然藏有黄遵宪的诗集,而在这个版本的扉页上,即盖着“大白曾藏”的印章,而在借书卡的纸袋上,还印有“国立浙江大学图书馆”的印,同时还有“浙江师范学院图书馆”的印。

据古籍部的郑老师讲,这本书前不久还有人来借过呢。

也许有朋友会问,为什么会有“浙江师范学院图书馆”的印,这是为什么呢?因为浙江大学是由原浙江大学、原杭州大学、原浙江医科大学和原浙江农业大学四校合并而成的,而图书馆古籍部所在地的西溪校区,曾经是杭州大学所在地,而杭州大学的前身,又是浙江师范学院。

1949年之后的原浙江大学是以理工科为主的,所以有可能文史哲等书,尤其是一些线装版本的,可能是在那个时候归到了原杭州大学的图书馆。这也正如大白先生盖的是“曾藏”的印,这些藏书的流转和迁徙,其本书也是一本奇书了。

找到的第二部书叫《陔馀丛考》,一个小樟木箱子里一共有十一册,上面盖有“刘大白氏曾藏”和“大白曾藏”的印,同时还有“国立浙江大学图书馆藏书”“杭州大学图书馆”的印。《陔馀丛考》是清朝诗人赵翼的一部笔记,其实也就是一部杂书,共有34卷,是乾隆年间出版的,我们找到的是湛贻堂藏板。

后来我们又去浙大图书馆古籍部拜访了高明部长,他跟我们介绍了古籍部的一些情况。我当时感慨所谓的历史和文化,所谓几千年的文明,不就在图书馆这一幢不高的大楼中吗,不正需要像高老师和郑老师这样的人默默地做着一些无名的不为人知的工作,于是我们才可以到此来寻寻觅觅,到此来圆一个梦。

这一天根据书目,我们又请郑老师又帮我们去找盖有藏书印的大白藏书,均未果。

刘大白先生的一万六千多册藏书,到底去了哪里了呢?也许大白先生当年就想到了这些书今后的归属,因为他的印章中有一枚就叫“大白曾藏”。一个“曾”字说明了一个读书人的胸襟和眼光。但是,我们还是很想看一看这个“曾”,因为这个“曾”不就是历史和文化吗?而我们所有的所有,不也就是一个“曾”,但是如果能把优秀的文化遗产留在杭州且留存下去,这不就是文脉?

不管怎样,从一万六千多册中找到的这两部,还是给人留下了悬念,也给人留下了希望。