周一良陈寅恪 陈寅恪与弟子周一良的恩怨

本文摘自《浪淘尽:百年中国的名师高徒》(华文出版社出版 刘宜庆著)本文摘自《浪淘尽:百年中国的名师高徒》(华文出版社出版 刘宜庆著)

就在恩师陈寅恪考虑南下之际,周一良也面临着何去何从的问题。他在回忆录中说:“1948年秋冬之际,局面颇为紧张时,我写信给父亲征求意见。这时大约已有地下党和他打了招呼,所以他主张我不要考虑离开,并汇给我一笔应变费。”

1949年新中国成立,周一良和选择留下来的大多数知识分子一样,感到欢天喜地,以崭新的精神面貌,迎接新时代。1950年秋末,他参加了“西南土改团”,去了四川,在眉山县太和乡搞“土改”工作,直到1951年春间。

“西南土改团”成员主要为北京大专院校的中青年教师,总团长为陈垣。1951年春,周一良听周总理关于知识分子思想改造的报告,开始参加思想改造运动。周总理指出,知识分子除去过几道关(如家庭等),要通过本门业务的学习来改造立场和观点。

知识分子改造进入高潮时,出身大家的他陷入深深的悔恨:“我决心改造自己,力求进步。”“经过学习、讨论、检查,终于树立起服从需要、任何地方任何工作都是干革命的思想。”

弟子周一良投身知识分子思想改造运动,渐渐适应了用马列主义的观点研究历史。人在广州的陈寅恪自然看不惯为文套用马列八股者,1951年有讽刺诗:

八股文章试帖诗,宗朱颂圣有成规,

白头宫女笑哈哈,眉样文章又入时。

周一良先生在他的自传中曾说过:“我生性小心谨慎,加之解放后‘原罪’思想沉重。”思想转变之后,他的所作所为,在陈寅恪看来就很陌生了。

1953年,为配合对胡适的思想批判和清算,在尹达的授意下,周一良发表“眉样文章”《西洋汉学与胡适》,文中对胡适有污蔑不实之词。1949年之前,周一良对胡适非常尊敬,在写关于魏晋南北朝和翻译佛典的论文时,经常向胡适、向达、王重民等人请教。

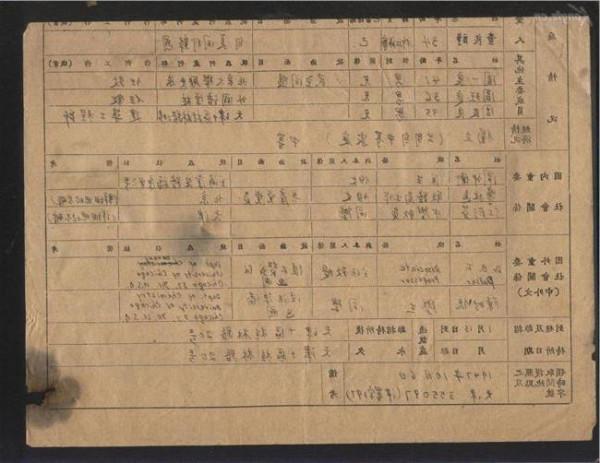

周叔弢听说胡适研究《水经》,让周一良把自己所藏的一册抄本送给胡适,供胡适研究鉴定。胡适在此书题识:“三十六年一月十夜,周一良先生来看我,把他家书弢先生收藏的一本东原自定(水经)一卷带来给我研究……周本是东原在乾隆三十年写定本抄出的精抄本。

”1948年8月,又跋云:“周本抄写最精致可爱,今年一良奉叔弢先生命,把这个本子送给我。我写此跋,敬记谢意。……这个藏本也有特别胜处,李本所不及。”

1949年之后,周一良受舆论和形势的影响,在家信中将胡适称之为“文化买办”,随后著文批判,也就不足为奇了。为何对过去尊敬的胡适进行批判,周一良的说法颇能代表当时一批参与批判的知识分子的想法,他说:“当时确实是诚心诚意,认为自己作为新中国知识分子,应当改造思想,‘不破不立’,应当根据自己的理解进行批判,即使是过去所尊敬的人。”

1954年,全国文艺界对俞平伯《红楼梦研究》展开声势浩大的批判,批判的矛头仍是背后的胡适。对这一切,人在岭南的陈寅恪冷眼旁观,“历史系教授陈寅恪说:‘人人都骂俞平伯,我不同意。过去你们都看过他的文章,并没有发言,今天你们都做了应声虫,正所谓一犬吠影,百犬吠声。’”陈寅恪拒绝批判胡适,在中山大学,不表态,甚至公开表示反对批判胡适者,还有容庚、刘节。

1958年,“大跃进”时进行学术批判。这一次,周一良把批判的矛头指向了恩师陈寅恪。晚年周一良以忏悔的心情回首这件事情:

当时我入党已经两年,对于党的号召更是无不积极响应,义无反顾。党叫我批判陈寅恪先生,我的态度和五年前批判胡适时就大不一样,不加任何思索就执行支部的意图,从未想到有一天万一跟陈先生见面的话何以自处,或者见陈先生于地下之时应该怎样。但是物极必反,这次“批陈”以后,我倒是逐渐更深刻地认识陈先生学术的伟大。

周一良此举,完全背叛了陈寅恪,并对其反戈一击。曲学阿世,师生断谊。1963年,陈寅恪编订《丛稿》时,将《魏书司马睿传江东民族条释证及推论》文前记录陈周师弟之情的序删掉,以示往日师生情谊不再。这种举动,可以和古代先生对弟子的“破门”视之。

一个学者很难把自己分裂为新旧两截,也无法把“旧我”从过去的土壤中连根拔起。但周一良好像是个例外。他的转变之快、思想跟拍,令后人感到难以理解。

孩子不能上大学,周一良宽慰地认为不上大学才对。他拒绝与汉学家牟复礼联名寄卡片,因为牟复礼曾是哈佛陆军特别训练班学员;他写批判文章污蔑费正清是美国“特务”。周一良全然放弃古代史,烧掉博士证书。妻子邓懿被下放到五七干校,在信中说,不习惯露天厕所,他吟诗“凉风飕屁股,冷气入膀胱”给干校劳动的妻子。

这一切举动,周一良像被人灌了迷魂汤,不符合一个学者安身立命的思想和情感逻辑,可是,在政治运动频仍的年代,这样做又是合乎时代潮流的。

一个志在做学问的纯粹学人,在时代的大潮中,逐渐迷失了自己。“而且把早年最可贵的精神气质都丢失了,这是很令人痛心的。”“周先生的遗憾不仅是他个人的,而且是一代知识分子的共同命运。”(谢泳语)

文革时参加“梁效”写作组 过后幡然悔悟真诚向陈先生请罪

“文革”爆发,一向要求进步的周一良也贴大字报,但被红卫兵粗暴制止,斥责:“你不配贴大字报。”1967年,周一良被抄家批斗,被戴上“反共老手”等帽子。即使在乘“喷气式飞机”时,红卫兵小将荒谬的批判让周一良感到啼笑皆非,但他绝不会怀疑,把“文革”看作是改造社会,“对所受非人待遇甘之如饴”。(儿子周启博语)

1974年1月,江青在首都体育馆召开“批林批孔大会”,周一良被指定在会上讲些历史典故,名为批判林彪和孔子,他哪里知道江青的矛头直指周恩来?他还天真地以为自己的学识总算派上了用场。不久,成立了“清华北大两校大批判组”,用笔名“梁效”在中央各报发表文章,周一良是“梁效”的成员之一,他学识渊博,凡有学术或历史上的问题,他都能查明出处,圆满解答。

参加“梁效”写作组时,周一良以为是组织对自己改造成果的肯定,每每奋笔熬至深夜,欣喜于古文知识能“服务于革命路线。”1976年,粉碎“四人帮”,大批知识分子重见天日。然而,一夜之间,“梁效”写作组成员成了江青集团御用写作班子,参加“梁效”写作班子的冯友兰、魏建功、林庚、周一良等都必须接受政治审查,再次失去人身自由。接受审查时,周一良还懵懂地说:“从未意识到批儒是指周总理,也从未听到任何暗示。”

在首都体育馆举行的一次万人批判大会上,须发皆白、骨瘦如柴的周一良,作为陪斗,跟“梁效”负责人迟群、谢静宜站在一起。对“梁效”的批判和审查,直到1978年才结束。对全中国人民来说,“文革”是十年苦难,对周一良来说,前后整整十二年!

冯友兰、魏建功、林庚、周一良因参加“梁效”,被知识分子诟病。舒芜以《四皓新咏》为题,作诗讽刺他们四人。唐兰、王利器都有和《四皓新咏》之作。

周一良接受审查后不久,收到一封匿名信,上款称“周一良道兄”,信中毛笔繁体大字“无耻之尤”,落款为“一个老朋友”。无独有偶,魏建功也收到一封这样的信,上书“迷信武则天”。周一良对此淡然处之,付诸一笑。而魏建功对这封“老朋友”的信大动肝火。周一良则旷达地表示:“我对此公之正义感以及勇于表达的激情,始终还是表示钦敬的。”

1980年,魏建功病逝。“文革”结束后,魏建功和周一良一样,接受了两年的政治审查。政治审查期间,魏建功承受了巨大的精神压力,心情抑郁,健康受到影响。在魏建功的追悼会上,一句“五十年风云变幻,老友毕竟是书生”的挽联深深触动周一良,使他重拾荒废多年的古代史研究。

重回魏晋南北朝史学领域的周一良,遗憾的是,再也无法向恩师陈寅恪汇报自己的研究成果了。1958年,周一良批判陈寅恪的发言稿虽然未公开发表,但感觉愧对陈寅恪。晚年周一良对陈寅恪有了更深刻的认识,1991年5月20日致函汪荣祖,信中写道:“记得适之先生曾说,寅老有遗少味道,一良以为并非全无根据,如挽观堂诗中‘回思寒夜话明昌,相对南冠泣数行’之类,非对清室有一定感情者,不可能对观堂有如许之同情。

一良回忆儿时情况,家父虽早服膺西方学术,曾译康德著作,但有时亦流露出‘遗少’味道。

渠与寅老年龄相仿,又皆为清末督抚之孙,宜其思想心态有相通之处。估计北伐之后,遗少心态始渐消失,寅老在观堂挽词之后,似未再流露,而家父晚年竟成共产党之朋友矣。”

坐在轮椅上的周一良对陈寅恪,对50年风云变幻的所作所为,深刻反省,并在一次学术会议上,公开表示自己的忏悔。1999年11月27日,为纪念陈寅恪诞辰110周年而举办的“纪念陈寅恪教授国际学术研讨会”上,胡守为教授替周一良宣读了《向陈先生请罪》的发言:“我相信我这个迷途知返的弟子,将来一旦见陈先生于地下,陈先生一定不会再以破门之罚来待我,而是像从前一样……就如同在清华新西院、纽约布鲁克林26号码头轮船上,岭南大学东南区1号楼上那样的和谐而温馨。

”

周一良去世后,其子周启博在《噩梦醒来已暮年》文中说:

父亲是一个企业世家兼文化世家的长子,家教是忠恕之道和谨言慎行。少年青年时潜心文史,所在学科前辈和同人对他颇为看好。如果他能按自选方向走下去,学术上当有可观的成就。然而,中年之后,他被社会环境压制,奉领袖为神明,把改造思想以达到领袖要求当作高于家庭、学术的终极目标。

每当他未泯的人性和常识与领袖的方针冲突,他都认为人性和常识是自己未改造好的表现,“改造思想”成为他永远追求也永远达不到的目标,而他从不怀疑领袖有什么不对……

一代知识分子的噩梦实在太长了,白发皓首的周一良幡然醒悟,晚年写回忆录,一声长叹,“毕竟是书生”(回忆录以此为名,周一良曾对人表示此书名引而不发的下半句是“书生上了当”),这几个字中,包含多少沧桑与苦难,沉痛与艰辛。一生多舛看风云,长使书生泪满襟……