书法家吴玉如 现代吴玉如书法合集

著名学者、书法家吴玉如(1898-1982)于我既是师尊,又是父执。家父安寿颐(1901-1968)与他早在20世纪20年代即是至交。当时,他们在哈尔滨“中东铁路局”同事。“九·一八”事变后,因为不愿沦为亡国奴,二人先后回到北平,孰料“七·七”事变又起,日寇接踵而至,又分别辗转到天津定居。

吴先生来津后,先在南开大学中文系任教,后又到津沽大学(今河北大学前身)任中文系主任兼教授。家父则在津沽大学任外文系主任兼教授。数十年来,二人彼此以志趣相投,时相往来,成通家之好。今略陈往事,以志纪念。

一、忧国伤怀

20世纪40年代初某除夕,吴先生来北平我家与家父一枰相对,至深夜未分胜负。稍事休息时,吴玉如又来检查我们兄妹三人的古文、诗词、书法等课业。事后返津,吴先生寄诗与家父,曰: 除岁君家一局棋, 甘贫乐志两相宜。

喜君儿女能忘俗, 问字从容不忍离。 万里惊心忧故国, 几人雪涕盼清时。 归仍兀守青毡坐, 走笔怀君寄小诗。 此诗前四句极言除夕欢洽,娓娓道出对友人的一片挚情;后四句则表现了沦陷区一位爱国知识分子的忧伤情怀。

二、亦非乐土

日寇侵华初期,吴先生不忍目睹国土沦丧,更不愿沦为亡国奴,遂历尽艰辛,辗转潜往重庆。谁知重庆亦非乐土,腐败相比比皆是。重庆当局有人拟介绍他加入国民党,他以“君子不党”为由坚辞。重庆之行使他极度失望,加之思想老母弱子,不久即返天津。

三、博闻强记

吴先生素以记忆力过人著称,《说文解字》里许多字他都能透彻讲述其根源出处,不少古人的姓名、别名以及生平事迹,也都记得十分详尽,从无舛误。然而奇怪的是他于自家生日却往往错记,自己儿女的年龄也不甚清楚。有时我们对他开玩笑问:“您有几个儿女?”他一时答不上来,竟板着指头点名儿统计一番,而实际上他只有五个儿女。

四、毅力过人

吴先生是有毅力之人。少年时代,他曾患肺疾,身体不够好,因而不利于身体的食物不吃,不利于身体的事情不做,一生烟酒不沾,并坚持打太极拳,练八段锦。有意思的是,他还养成了边走路边不断攥拳的习惯——目的亦在健身。

他在津沽大学授课,一向是板书写满后,不再当堂擦去重写,以免吸入粉笔末儿,于肺不利。因他平时注意身体的锻炼和保养,其中年和晚年身体状况相当不错。 吴先生的书法造诣亦得益于他的毅力。他每日必练字,常年不懈。每逢有人请他写字,往往提笔一挥而就,写出的字决无生疏感。我则不然,每每先练习一番,在正式写出。于此可见功夫之不可欺。

五、“岂有此理”

吴先生昔在津时常要赴北平访友(多为下棋)或办事,其妹醒生女士遂要他为女儿买双雨靴。为避免差错,雨靴的尺寸、颜色、式样便都为他记在纸上。吴玉如不长于购物,却也不便推辞,赴北平时顺便买了一双带回。醒生女士很高兴,取出一看,却大失所望——两只雨靴一顺儿都是右脚的。

这如何能穿?醒生女士气得顺手扔掉,怪怨道:“(雨靴的)要求和标准都已写在纸上,只差未说明别买两只一顺儿的,却又偏偏买来一顺儿的。真没想到!”吴先生自然尴尬,连说:“我也没想到,真是岂有此理,岂有此理……”“岂有此理”是吴先生的口头禅。

六、不翼而飞

吴先生一生酷嗜“手谈”(下围棋)。记得30年代一个初春时节,吴先生履约与北平某名棋手对弈。为便于统计时间,他顺手将自己的金怀表摆在桌上。一盘棋结束,需要看表时,怀表却不知何时不翼而飞了。怀表丢失,吴先生自然不高兴.事后却只是怪异如何就不见了,从不去想一旁是否有人故意捉弄他,或存心欺骗他。

七、忙中出错

在津沽大学任教期间。某冬清晨,吴先生因夜来贪读.又起晚了。他担心上课迟到,匆匆忙忙蹬上皮鞋就走,幸喜还没耽误课。在讲台上,他兴致勃勃地边讲解边板书。忽然,他发现坐在前两排的学生不看黑板,目光都集中在自己脚上。这是为什么?他随着学生视线低头一看,原来今天穿了一样一只皮鞋——虽说都是咖啡色,但深浅有出入,式样也不尽相同。他顿时脸色绯红,十分窘迫。学生们则暗笑不已。

八、虾油昧儿

每逢所在学校放假,吴玉如必赴北平与家父对弈,并兼及我等课业。某岁残冬,正值寒假,吴玉如为了过把棋瘾,便又踏上了天津至北平的火车。当时正是敌伪时期,铁路沿线拥挤不堪,秩序混乱。由干各地物资供应紧张,火车上出现了许多跑单帮的商贩,粮油类生活必需品则是他们倒卖的热门货。

这类货物挤占空间过多,便更增添了乘客旅途的艰难。人们一般很少能找到座位,大多摩肩接踵地站立着。火车行进中,乘客跌跌撞撞的,时不时就会碰到什么物件。

这也算得上是非常时期的一种非常景观吧!这天,吴先生又是买的“站票”。怪他运气不佳,不知哪位的一篓虾油放在行李架上,而他恰巧立在下面。可能是虾油篓上有小小的裂缝,慢慢渗出的虾曲不断滴到他的皮帽子上,而他竟全然不知。

来到我家,他起初还不好意思问我,最后终于忍不住发问道:“你们家有虾油啊?” “没有。”我知道他平日最怕这种气味儿。 “没有?不会吧?我在火车上就闻到虾曲味儿,熏得要吐,如何到了你家也有虾油味儿?”他又道。

我听他一说在火车上已有虾油味儿,就明白这缘故不在我家。于是开始检查他的大衣,结果发现衣领上有虾油污痕,再检查皮帽子,只见许多虾油已渗入毛绒深处——原来“大本营”在这里。他见状着急地说:“这便如何是好?你快设法替我洗掉吧” 皮毛哪能水洗?皮革经水就会硬化,整顶帽子就毁了。

我急忙寻来汽曲慢慢擦拭,并寻思:“帽子被滴上这么多虾油,自己竟毫无感觉?不可理解。”虾油味儿最终消失了.这件事却永远留在我的记忆之中。

九、文人诙谐

有人以为吴先生性情古板,其实他时不时也会表现出一种读书人特有的诙谐。 某日,他正在我家闲坐,程君(吴先生认识此人)来访家父,适家父外出。程君在门外问我:“家父在家吗?”我心说:“你父亲在家与否我如何知道?”只是使劲忍住才没笑出声来。

吴玉如在室内听得真切,知道程君把“家父”、“令尊”这两个词的内涵混淆了,遂小声说:“令尊没在家。”调皮的小弟跟着又大声重复了一遍:“令尊没在家!”引得在座者哄堂大笑。程君讪讪而去,从此再没来过我家。吴玉如事后教育我们:“知之为知之,不知为不知,是知也。何必强不知以为知,闹笑话?”我等唯唯称是。

十、朝不虑夕

三年灾荒时期,粮食定量,副食匮乏,不少人生活艰难,吴玉如也不例外。记得他曾将玉米面加水并糖和在盆内蕉熟食用,美其名曰“吴氏糕”。我见了难过,时不时为他送些饺子、包子等吃食,也曾抽空为他拆洗衣物。怎奈自己处境窘迫,负担亦重,未能倾力相助,今日思之,仍不胜内疚。

当时,天津“荣宝斋”张君时来吴先生处联系书写匾额、对联事宜。吴先生有了这类润资,自然可以贴补生活。一次书写“新中国文具店”匾额,吴先生用棉花蘸墨写出来方桌面大小的字,并让我也试试。

我完成了其中的“店”字。不久,张君送来润资数十元,他收下后(每逢此时,他从不论多寡,亦不问计算方法).即赴“重庆理发店”理发(他从不去别处理发),顺便到“杏花村”午餐,晚餐又去了“红叶餐馆”(他最喜欢这家的叉烧包)。

几天后,我再见到他时,他口袋里只剩下两角钱了。吴先生不会生活,不善理财,与他幼时家境优裕有关。当年,他在家是独生子,深得母亲宠爱,以致成人后生活能力差,而且乖僻、任性、不合群,尤其是晚年,境遇不够好,脾气大而怪。

十一、少了一段

十年动乱时期,包括刚刚粉碎“四人帮”不久的一段时间,古文类书籍十分罕见。吴玉如已不能再让学生抄书读,因为学生多已无书可抄。于是,他亲自动手为学生复写古文(一次可复写四份),而且多是默写。 一天,我去看望吴先生,见他正在专心致志地复写一篇古文(篇名记不得了)。

此文我在多年前抄读过,印象还有,总觉得他似乎少写了一段,可又不敢直言。这首先出于对他的信赖和崇拜,觉得凭他的才学,不可能出现这种情况。其次也担心自己有误。

但反复思量,仍觉得少了一段。指出来吧,怕挫伤他的自尊心,惹他不高兴;不指出来吧,对学生学习无益,于其声誉亦有碍。我终于鼓足勇气,向他指出了这个问题。他听罢果然不悦,连说:“岂有此理!这是不可能的。

”我坚持说:“这很重要。您还是查查原文吧!”他翻检出《古文辞类纂》,发现自己确实少写了一段,不禁笑道:“你虽不用功,但总算把这段记住了,也不枉学习”。我暗想:“老师真是老了,记忆力和精力大不如前了”,心中不免恻然。

十二、杳如黄莺

1982年春,吴先生患病住院期间,天津文史馆王大川先生专程来我家征集吴先生手迹,准备为吴先生出版书法专集。王大川先生昔与家父相熟,知道吴、安两家多年世交,又知道吴先生与我有师生之谊,猜测我处定会存有不少吴先生手迹。

这个估计原本不错,我自小收藏吴先生墨迹,数量之多,质量之精,堪称首位。如二十年代至六十年代的诸多条幅、横轴,多年来致家父、家兄、小弟及我的千余信笺——就连信封我也保存完好,装针成册。此外,还有为我结婚所书真草隶篆四体长幅。

更珍贵的是吴先生历年所作诗词原稿,我也各存一册。这些诗词,连吴先生自己也没我保存得全,时常要来找我查阅。六十年代初,吴先生一时高兴,为我书写蝇头小揩古诗书签百枚,我爱不释手,配盒珍藏。

另有吴先生平日写于大小撒金腊笺(据说系皇宫用品)上的古诗词,字体不同,不计其数。以及为我抄写的古文,留作研习行草的样本,用于1942年天津“西湖饭店”书展的诸多扇面等。这些墨宝,我一直十分珍惜,不幸于十年动乱时期悉数被抄。

落实政策退赔时,原物沓如黄鹤,不复返矣。同时损失的其他物品毫不足惜,惟吴先生手迹不可复得,使我痛心万分。这些风姿迥异的墨宝,显示了吴先生不同时期的艺术成就,具有极高的审美价值。

同时也是吴、安两家多年深交的明证。 王大川先生乘兴而来,败兴而去,使我感到十分遗憾。有人认为我确有吴先生手迹,只是不肯示人,真是冤哉枉也。 王大川先生这次闲谈中还提到;“你的老师可真有意思~周总理当年曾通知天津文史馆聘请吴先生为馆员,让我们征求吴先生意见,看每月生活费需多少?吴先生未同家里人商量,也不算一笔经济细帐,不假思索地脱口而出,‘六十元足矣’。

天津文史馆于是每月照发六十元,可实际上根本不够吴先生开销。”这是吴先生不会生活,不善理财之又一例证。

十三、不幸婚姻

吴先生未及弱冠,家中为其聘文氏。然他早另有意中人——他与同窗卢氏已由青梅竹马式的友情发展到约定终身的阶段。即将迎娶文氏之际,他始向父母禀明与卢氏的交往。此时,于文氏既不能退婚,于卢氏又非娶不可,双方僵持不下。

后几经周折,征得文氏、卢氏同意,双双娶回家中,无分嫡庶。这种妥协只是暂时将矛盾掩盖起来,并没有解决矛盾,因而结局不会美满。果然,卢氏不久抑郁而亡。吴先生悲痛欲绝,曾有诗集《忆琴百首》(卢氏名琴垣)问世。

后文氏仳离,吴先生始与马氏结识。然而他再次出现失误。马氏东北籍小姐,小吴先生14岁,性活泼,善跳舞,通俄语,口语几能乱真,于中文却不甚通达(吴先生语)。两人性格、爱好、情趣相去甚远,最终仍是分道扬镳。不明真相者或谓吴先生于婚姻问题不够严肃。我以为,吴先生一生婚姻不幸,令人同情。究其原因,除却时代、社会、家庭等客观因素而外,从主观上讲,则是他思想性格使然。

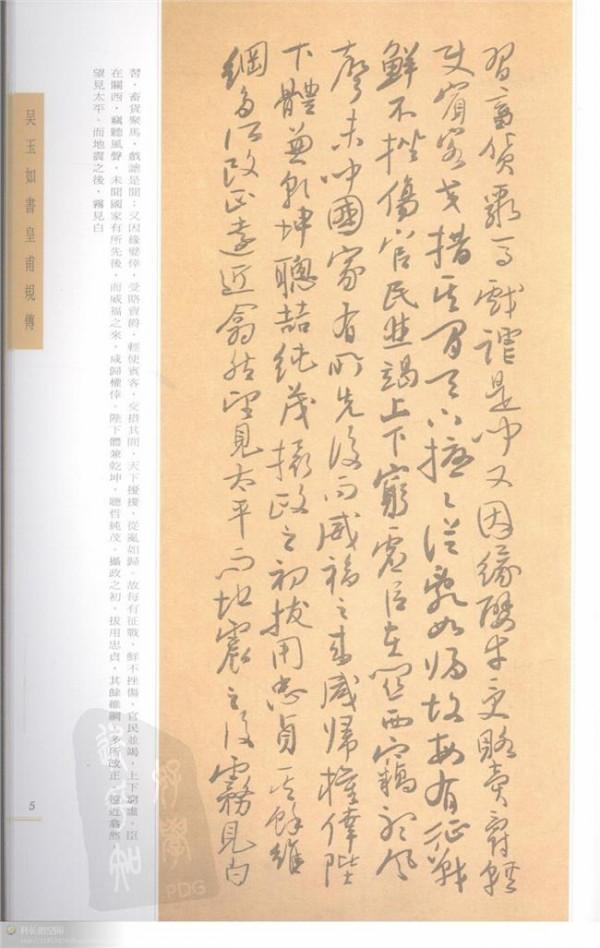

十四、书生本色

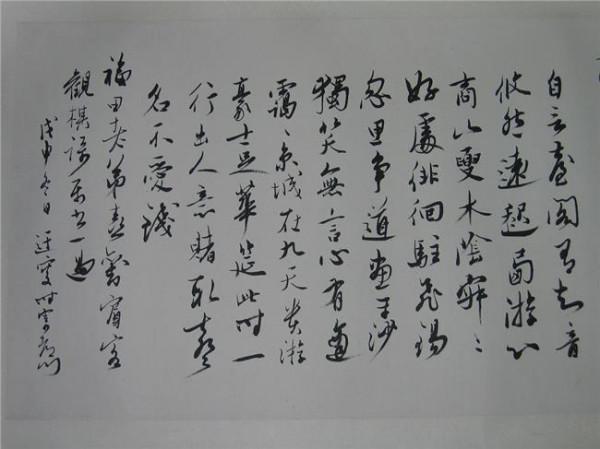

吴玉如博学多才,诗词文赋无一不精,书法则真草隶篆皆擅。一次,他拿来为友人所书六尺长幅草书给我看,但见“屋漏痕”的墨法极具立体感。所书一首词数十个字,大小参差错落,却又构成了和谐的整体,再配以淡青的娃边,宛如亭亭玉立的素装女子在远眺,美妍至极。

吴玉如的书法不媚俗,不标新立异,颇具书卷气,每于流畅处蕴藉凝重,娟秀中不掩力度,确是我国当代书坛不可多得的艺术家。然而,他于人情世故、待人接物、个人日常生活方面,则往往书生气十足。

若以做人标准衡量,吴玉如是位好人。他为人笃诚,不好不滑、不险不恶,既无害入之心,又无防人之意,故每为人所愚弄,自己竟浑然不觉,旁人提醒亦无效,下次照旧吃亏不误。因此,吴玉如性情够得上一个“诚”字,又近乎一个“愚”字。

吴玉如印象(二) 安 瑾

一、废物利用

我的青少年时期是在北平度过的。那时,我还是个中学生,每日课余坚持练习书法,竟至痴迷的程度。亲朋好友见我书艺大有长进,便拿来扇面要我题写古诗词。我少不更事,将此事看得极易,便毫不犹豫地答应下来。

岂料有的写得不称心,有的竟然写错了,没奈何,只得赔上扇面重写。真是“事非经过不知难”哩。家母见状,着急地说:“你以后再别写扇子了,我不管赔了。”我数了数废扇面,竟有二十多个,也难怪家母不悦。

该怎么处置这些废扇面呢?扔掉实在可惜。我琢磨了许久,终于想出了好办法。吴先生那时教我习字,专用自己从天津带来的墨块(吴先生用墨颇为讲究,嫌我的墨块质量不够好)。于是,我用吴先生剩余的墨块研墨,然后将废扇面逐一涂过,遂成了墨色光鲜、匀润的上佳扇面。

事后得知,吴先生所用墨块是颇贵重的清代墨块,可惜被我用来涂扇面,真也暴殄天物了。我将这些黑扇面晾干,然后再用金黄广告色在上面写字(如果写得不称心,或者写错了,则再用墨涂黑晾干,重写就是了)。

二十多个扇面逐一写好,以晒图纸为底衬,针于墙壁之上,新颖出奇,增色不少。亲朋好友见了,都赞不绝口。一天,吴小如大哥(吴先生长子)来串门,看过这些扇面言道:“为什么我父亲的学生中,都是女学生学的像我父亲的字?”听了这番议论,我很是高兴。

吴先生后来见到墙壁上的扇面,笑道:“也罢,总算不容易呀!今后还要努力练字,不能间断,否则就前功尽弃了。这样吧,我写一把团扇给你,作为奖励。”

二、四平调儿

吴先生酷爱下围棋。三十年代末至四十年代初,吴先生经常从天津到北平访亲问友或办事,便中即来我家与家父对弈。我多次发现,在弈棋过程中,吴先生若走得顺手,感到惬意,便会不知不觉地哼四平调儿(京剧曲调),而且总是重复那么两句。我想,吴先生平素教育我们兄妹三人,不许学戏,不许唱戏,如何自己反倒默默地哼起来了?其实,人人都需要音乐艺术享受,吴先生亦然。

三、巧事连连

四十年代末期,我曾经到黄家花园松茂堂中药店(坐落在今西安道北侧)购药。等候包装时,我环视四周,感到店堂内十分清静、幽雅。蓦地,我注意到墙壁上悬挂着几个颇为精致的雕花镜框。

令人惊异的是,镜心清丽隽秀、遒劲舒展的正楷十分眼熟,细瞅竟是吴先生所书。我心里纳闷儿,吴先生缘何为药店写下这许多字?于是悄声向售货人员问道: “你们认识写这些字的人吗?” “认识。

那是我们少东家的老师吴玉如先生。”售货人员答道。 “你们少东家是谁?”我不禁又问。

“我们少东家是李鹤年先生,书法也很了得。您是否很喜欢这些字?” “是很喜欢。”我答道。 “那您找我们少东家问问,看能否求一幅来?” “谢谢。

不用啦!我既认识你们少东家,又认识你们少东家的老师吴玉如先生。只是不知道李鹤年先生是这家药店的少东家。”

四、岂有此理

吴先生对老母十分孝敬,真个是“晨必省,晚必报”。老母对吴先生也是钟爱有加。吴先生44岁(抑或45岁)那年,老母不幸病故,吴先生悲痛万分,眼睛哭得红肿。其妹醒生女士遂建议吴先生到北平休养一个时期。

在北平休养期间,吴先生常来我家。一次,吴先生提议带我们姐弟俩去看电影,我们姐弟俩高兴得直蹦高。然而在影片的选择上却出现了分歧:我要看喜剧片,小弟要看武打片,双方争执不下,难以统一。

吴先生一看麻烦了,忙道“干脆听我的”,结果选了一部上海生活片,片名如今记不得了,只记得男主角是顾也鲁。我们姐弟俩看后都觉得扫兴,是噘着嘴巴回家的。 不料六十年代初期重又提起了当年在北平看电影的话题。

一天,我见吴先生心绪不佳,为引吴先生高兴,便道:“老师,记得我小时候您曾经带我去看电影,今天我带您去看场电影吧!”谁知吴先生火气很大地说:“什么?太没礼貌了。你带我去看电影?岂有此理。”我见状赶紧声明:“我说错了,还是您带着我去。”结果电影也没看成。从这件小事可以看出,吴先生有时是不大懂得幽默的。

五、炒芝麻酱

六十年代初期,吴先生家住马场道照耀里5号。一天,我去吴先生家上课。因为常来常往,所以一位邻居大娘与我很熟,见了我便笑道:“快去看看你的老师吧,炒芝麻酱呢!

你吃过么?我活了这么大岁数,也没吃过炒芝麻酱呢!”我一边笑着说:“去看看,去看看”,一边想:“我也没吃过炒芝麻酱呀!”推门进屋,只见吴先生系着围裙,摊着双手,望着锅里的芝麻酱,正自一筹莫展哩。吴先生抬头见我进来,像是见了救星,忙道:“你来啦!

正好,看看下一步怎么办?”我飞快地瞥了一眼锅里的芝麻酱,笑道:“冻豆腐——没法办(拌)。”吴先生一时不解其意,瞪大眼睛说:“坏了,不能吃啦!”接下来,我给吴先生讲述了芝麻酱的食用方法,以及不能炒着吃的道理。

六、饮食偏好

据我所知,吴先生最喜欢的食物是牛奶和巧克力。 吴先生习惯将牛奶煮沸后加糖,随时饮用。昔住马场道照耀里5号时,吴先生每天要订五瓶牛奶。

一瓶为半斤装,五瓶就是二斤半。我暗想,吴先生每天饮五瓶牛奶,胃口如何消受得了?而我每天早晨只饮一瓶牛奶足矣,一些科学报道亦主张如此饮量。姑且不论每人每天饮多少牛奶最科学,仅为胃口舒适着想,也不能每天饮五瓶牛奶。

这可不是“韩信将兵,多多益善”。 吴先生爱吃巧克力,书桌上总是放着巧克力。每次去上课,我都给吴先生带些巧克力,吴先生很是喜欢。

此外,核桃仁拌白糖是吴先生经常食用的东西。吴先生不大喜欢水果、点心之类。一般来讲,吴先生的饮食比较单调,不喜欢吃的东西很多。再加上牙齿不够好,更有许多东西不能吃。倘若请吴先生吃饭,那是要颇费一番心思的。否则,吴先生许多东西都不吃,岂不自费工夫?因此,最好事先和吴先生商量了再办。

七、两双便鞋

旧历四月十二日是吴先生的生日,我早就在考虑该给吴先生买什么礼物。这天,我发现吴先生所穿便鞋已然很旧,遂灵机一动,决定来点儿实际的——买两双新便鞋送给吴先生。

我又担心买来的新鞋大小不合适,便事先向吴先生询问了旧鞋的号码,然后到劝业场给吴先生买了两双中式便鞋。 再上课时,我见吴先生换上了新鞋,忙问感觉如何,不料吴先生竟称新鞋“有些大”,让人好不扫兴。

我对吴先生言道:“(旧鞋)号码是您告诉我的,怎么会大了呢?这双新鞋您已然穿过,劝业场肯定不给换了。没办法,垫上鞋垫将就着穿吧!至于那双尚未穿过的新鞋,由我去给您换双合适的。

” 吴先生听罢,连连点头,表示同意。下课后,我立即取上那双尚未穿过的新鞋赶到劝业场换鞋,之后再将换来的新鞋送到吴先生手中。待赶回家时,已是华灯初上了。

为这两双便鞋,我跑了多少冤枉路啊!真是“一将无谋,累死千军”。由这件小事可以看出,吴先生潜心治学并追求书艺,于生活琐事并不挂心,而且生活能力也较差。古今中外多少学有所成、竟至痴迷的人,大抵如此。

八、喜发便笺

吴先生一向喜欢发便笺。课后总要交我几封信,嘱我代为寄出。虽然我与某些收信人素未谋面,但是却清楚地记得他们的姓名。我估计吴先生每月邮资一定不少。 昔在北平时,家父、家兄、小弟和我经常接得吴先生发自天津的便笺。

我将这些便笺按照时间顺序编排、装订成册,并在封皮上标明每册序数。信封则只留封面,亦如法炮制。如此既稳妥地保存了便笺,又便于我随时翻阅、欣赏、揣摩、临习。

例如,我曾经归纳“安”字、“瑾”字各有几种写法,然后选择自己最喜欢的写法精心临摩。可以毫不夸张地说,我在这方面花费的工夫绝不逊于他人,因而获益匪浅。吴先生多用荣宝斋的彩笺写信,其飘逸洒脱、高雅恬淡的行草,或清丽隽秀、遒劲舒展的正楷,衬于颜色各异的彩笺上,颇为增色。

记得其中尚有不少吴先生创作的诗词,映衬之下更显得别有一番韵致。我还发现,吴先生便笺字迹多有变化,往往与其情绪变化有关,这也是合乎书艺规律的。谁知这些颇具审美价值、收藏价值的墨宝,竟于十年动乱期间悉数被抄。那些无知者掠去这些便笺并无用处,于我却是无法弥补的损失。

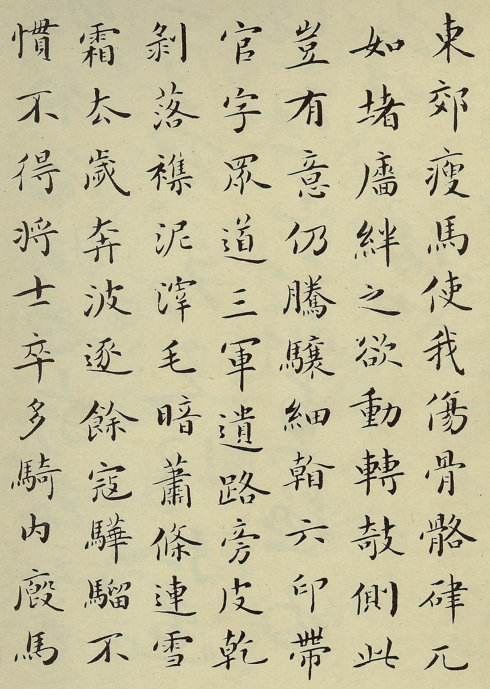

九、虞美人词

一天,吴先生将其词作《虞美人》以草书抄录在宣纸上,要我带回去好生习诵,兼临书法。这是吴先生惯用的教学方法。我苦于记忆力衰退,迄今只记得其中这么几句:“十年往事心头恶,反复思量著,思量反复不胜情,朱颜变得白头新,白头辞笔歌当哭,……”以一般文学常识论,填词赋诗都是有本事的,只有作者本人才晓得其命意。

这首《虞美人》固然可以读通,但又何以“十年往事心头恶”呢?估计吴先生一定有什么不快之事,然而我却不便询问。

遵照吴先生的要求,我以硬笔楷书在信笺上抄录了崔子玉的一篇座右铭。崔子玉,即崔瑗(77—142),东汉书法家,字子玉。

琢郡安平(今属河北)人。擅章草。惜字迹失传。著有《草书势》。反面则以硬笔草书抄录了吴先生的这首《虞美人》。孰料这页信笺连同吴先生的《虞美人》宣纸原作在十年动乱期间一起被抄,继而招来一场祸事,而且险些累及吴先生。

在批斗会上,一些无知者硬说那篇座右铭反毛泽东思想,而且指称作者是我。对这种“指鹿为马”的行径,我哭笑不得,起初是“徐庶进普营——一言不发”。

那些人拍桌子瞪眼地逼问,我便答道,如果真是反毛泽东思想,那也不是我反毛泽东思想。于是又追问原作者是谁,我说是东汉崔子玉,最后从吴先生那儿找来原书,证明确系崔子玉才算作罢,然而原书再也要不回来了。

至于那首《虞美人》,也莫明其妙地被诬为反毛泽东思想。为不牵连吴先生,我只能承认《虞美人》是自己填的,好在那些人也辨不清我与吴先生的笔迹。以吴先生之耿介、高傲,面对无知者的胡闹与嚣张,又岂能忍辱?考虑到吴先生诺大年纪,加之赋闲在家多年,未曾亲历过政治运动,如何禁得起围攻、批斗的折磨?我绝不能做对不起吴先生的事,于是便将一切都应承下来。

十、鹤年师兄

昔在北平时,吴先生经常对我提起自己的得意门生李鹤年先生。李鹤年先生出生于1912年,较我年长13岁,我自应以师兄事之。在我的记忆里,吴先生很少称赞谁的字写得好,唯独对鹤年师兄是个例外。

一次,吴先生手执一把折扇,对我言道:“这扇面上的隶字是李鹤年写的。你要向李鹤年学。李鹤年平时很用功,真草隶篆都来得,而且写得不错。” 我与鹤年师兄首次晤面是在1942年,即吴先生在马场道西湖饭店举办个人书法展期间,当时鹤年师兄正在为书法展帮忙。

再见面已是十年动乱期间,在吴先生家中。记得鹤年师兄身体很是瘦弱,一见我便道“你是安叔的女儿”,可见我与父亲的面容是很相像的。

鹤年师兄走后,吴先生告诉我:“鹤年到南郊煤厂劳动去了。因为那里环境潮湿,所以多年的类风湿非但未愈,反而加重了。这次是来市里看病。”对于鹤年师兄在十年动乱期间所遭受的折磨、所蒙受的屈辱,及其以书艺追求为心灵慰藉和人生目标的经历,我是在拜读了鹤年师兄所赠《李鹤年书法》一书后,才有了真切了解。

那已是1996年冬季的事了。 八十年代中期,我退休赋闲,一度在环湖小学少年书法班执教。

一天,我发现一女生未来上课,转天便询问该生为何缺课。该生答道:“我妈把我锁在家里,我出不来。”事后,我对其家长告诫道,(把孩子锁在家里)如遇火灾或盗贼闯入,则十分危险。

在这次交谈中,我了解到该生竟是鹤年师兄的孙女,同时得知鹤年师兄卧病在床,便立即前往探视。据我所知,鹤年师兄所患疾病较多,其中类风湿可称顽疾,中西医皆看过,屡治屡犯,多年未愈。其症状是手指关节僵硬和畸型,并伴有疼痛感,难以展卷挥毫。鹤年师兄很会养生,病情稍缓,即到室外打太极拳。 鹤年师兄病逝于2000年,享年88岁。

十一、怀念老母

七十年代某夏。有一阵子,吴先生的心情很不好,我一时也猜不透是什么原因。这天,我又去上课,吴先生突然对我说道:“今天不上课了,耽误的课以后再补。你陪我去看看老母吧!

”我晓得吴先生是要到老母的墓地去,连称“可以”,并且明白了吴先生近来心绪不佳的原因。 我陪同吴先生来到程林庄火化场,已是下午时分。吴老夫人的墓地在火化场内,河堤岸上。

走近河边,听见流水潺潺,继而看到岸边屹立的灰白色石碑,上面镌刻着“吴太夫人之墓”六字,楷体(系吴先生所书),黑字阴文,庄严肃穆。吴先生来至碑前,紧盯墓碑,一语不发。我向前三鞠躬,以示敬輓之意。

回头再看吴先生,依旧驻足原处,不过眼眶里已经饱含泪水。吴先生此时脑海里一定浮现着老母的音容笑貌,内心一定激荡起伏,穿肠蚀骨地怀念老母的舐犊之情吧。这些自然都是数十年前的往事了。人,既有生,便有死。

生又何喜,死又何悲?话虽如此,人们往往还是喜欢添人进口,而以亲近之人去世为大不幸和可伤悲的事情。前者姑且不论,后者无非是生者与死者在长相守时所培养的深情依然。随着时光的流逝,感情这东西也可能渐渐被淡忘,就像眼前的潺潺流水可以带走一切一样。

时间不觉过得很快。我打断脱缰野马般的思绪,走到吴先生身边,轻声问道:“时候不早了,咱们是不是该回去了?”吴先生闻言,轻轻点头,随我踏着夕阳余晖慢慢往回走,只是始终不愿开口讲话。吴先生对老母眷念如此,诚不多见。

十二、不幸晚年

吴先生早年颇讲究衣饰。五十年代在津沽大学任教期间,学生们常在背后说,吴先生是教中文的老师,从衣着看,倒像是教英文的老师。依我之见,教中文的也罢,教英文的也罢,其衣饰的标准实在难以界定和评判。

更何况这种界定和评判又往往因人而异,姑且置之弗论。不过,由学生们的品评,亦可知吴先生当年的衣饰的确是比较讲究的。 吴先生晚年的衣饰则与当年大不相同。

就说冬季吧,毛衣外面时常套着一件黑色布面中式小棉袄,已然很旧,尺寸也显得略小了些。吴先生个人卫生习惯很好,时常让我为他拆洗这件小棉袄。虽然我不擅针黹,但是依照原样拆洗还是做得来的。

即便是这么一件旧棉袄,穿在吴先生身上也显得整整齐齐,干干净净,毫不掩其文人气质、学者风范。 说来吴先生的晚年很不幸。十年动乱期间,家中八个书柜的藏书悉数被抄,退还时大部分已残缺不全,找不回来的更是无法统计。

与此同时,吴先生的大女儿吴同申又突然病倒,而且病得不轻,吴先生对大女儿的病情自然十分挂念。我以为,这是吴先生晚年生活中最伤心劳神的两件事。