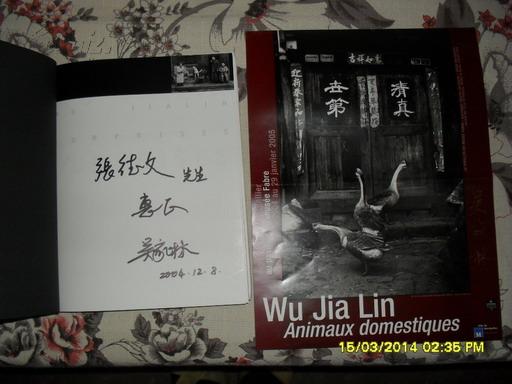

时光吴家林 《时光 吴家林摄影集》的其中一篇序言

《吴家林的重》 (作者:于坚 诗人 昆明) 摄影的本质是将世界对象化,是对征服世界快感的工具化虚拟。相机并不是笔,喀嚓一下,就是某个局部的完整切片。笔是不知道的,作者永远不知道最终他的书写将要产生的是什么。

而镜头总是知道它要干什么。镜头其实是武器,是手术刀(它潜在地将世界视为一具已经送到手术台上的尸体)。镜头暗藏着的是暴力。作为现代化重塑历史的诸多工具之一,图像的任务其实就是将世界历史化。

在不断的历史化中,人类在与时俱进中保持着对于世界的征服者地位。 镜头的暴力在于,世界的整体混沌被打破了,世界成为资料、切片、局部、细节。延续的时间成为瞬间。镜头改变了人与时间的关系,时间停止,作为历史的解剖对象,被肢解、被改造、被复原、被重新组合。

世界被随心所欲地蒙太奇。 在云南西部山地民族的村庄中,我多次目睹照相机给人们造成侵犯和伤害。

人们总是在镜头面前惊惶不安,或者忽然间历史化地变成了某一张图片或电视机画面暗示过的人类脸谱模式。随时可见的是,一旦面对镜头,人们的舌头立即翻转,急急巴巴地说起普通话来。人们认为他们的灵魂会被魔鬼取去,在他们看来,魔鬼就是一只镜头。

摄影家笑笑,对愚昧不以为然。他的杰作在《国家地理》杂志的封面发表,于是照相机、推土机、高速公路、饭店、旅游团滚滚而来,那照片指示的标题"有一个美丽的地方",不复存在。

世界就像统一的五英寸照片那样被格式化,纳入现代主义的统一模型。因此我们越来越发现,世界已经变得如此相似,镜头只有一只。 摄影最大程度地虚拟并满足了人征服世界的欲望和雄心。

此前无法战胜的高山、河流甚至战争的场面都被快门切下,成为区域曝光法、暗房中的化学配方、数字,成为可以在摄影学院函授两年轻易掌握的技术。摄影引导了人类对技术的大规模崇拜,它把技术改装成游戏,并暗示这就是现代艺术的新时髦,就是一个文盲也可以通过一个价值万元的照相机于瞬间建立起征服世界的自信。

我发现,在中国,业余摄影者最热衷的事情就是相机的换代,至于照片如何,永远没有拥有一台伟大的照相机重要。

摄影者敏锐地意识到摄影作为技术的征服世界的天然特权。照相机为那些生活中的弱者提供了拿破伦那样征服世界的快感,现代主义不再是少数英雄的浴血奋战,而成为普遍的活动,商业的、艺术的。世界的历史化、对象化不再那么充满血腥味,而是举起相机,非常专业地、约定俗成地咔嚓一下。

我可以想象出伟大的亚当斯把黄石公园那些看起来完全不可征服的悬崖绝壁和巨大的月亮纳入镜头,然后在显影液中一片片出现时的喜悦和快感,那一刻他简直就是上帝,他创造了如此雄伟的风最。

他成功地把人们对自然的古老敬畏转移到他身上,魔术师取代了造物主的位置。 世界被改造着,重塑着。摄影的伟大功绩在于,它不只是外在地改变世界,如基本建设。

它暗暗地改造了眼睛。自从摄影术发明之后,人类就再也无法象过去那样看见世界了,他看到的永远是一个对象。现代主义旗开得胜,并且长驱直入,在20世纪结束的时候,它已经所向披靡。

我们发现,全球一体化,不仅仅是贸易协定,不仅仅是托福考试,它的胜利也来自照相机,在镜头后面,世界的眼睛被改造成一只眯起来的独眼。是图片决定了人对世界的看法,而不是世界本身影响人对世界的看法。 伟大的镜头暴力已经如此辉煌,古老的文字已经决定向它脱帽致敬,并在适当的时候悄然退出。

因此,作为一种现代职业,摄影家总是一切所谓艺术职业中最牛的职业,天然的特权,只要他举起相机,你就只有俯首贴耳,接受审视、审察、审美……等等。

因此,当那家伙取出武器的时候,世界总是紧张、不安、甚至惊慌失措,失魂丧魄,我们见过多少失魂丧魄的照片?简直浩如烟海。