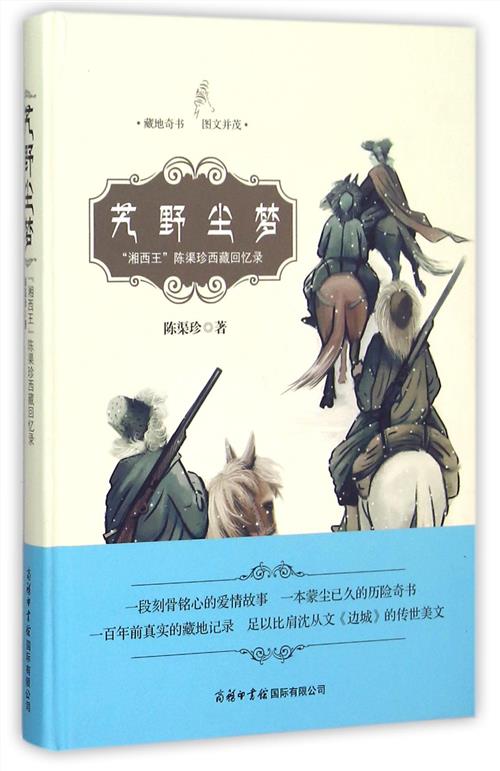

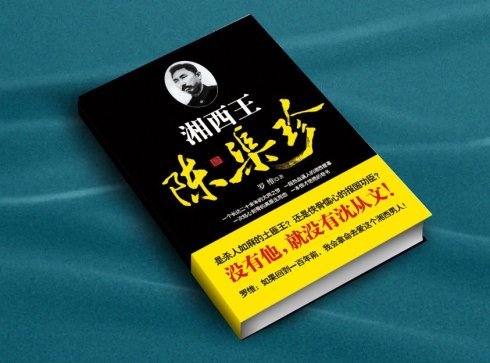

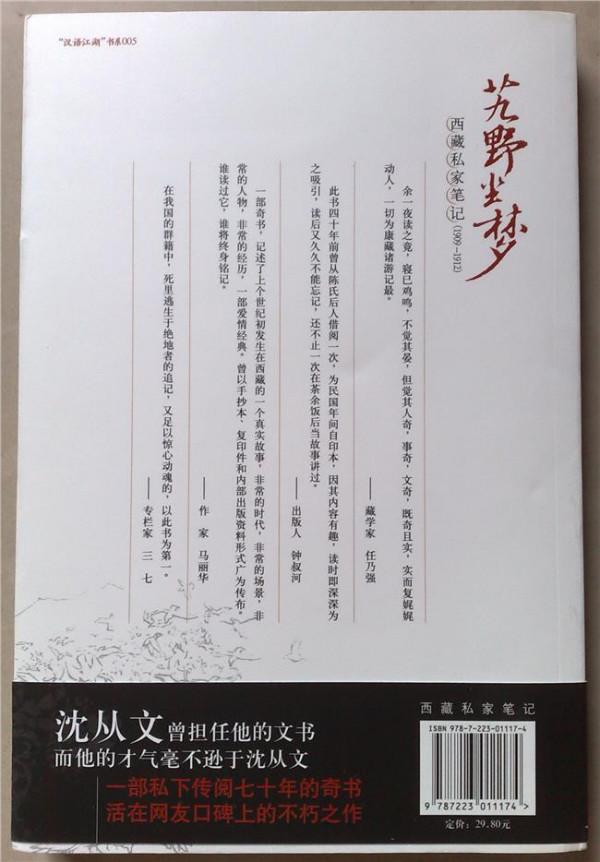

湘西军阀陈渠珍 “湘西王”陈渠珍回忆录 或解百年西藏军政迷局

蒹葭苍苍, 白露为霜。所谓伊人,艽野留香。

一个男人的西藏往事,在他走出羌塘24年后,在一个秋天缓缓展开。那里有着雪山草地的雄奇辽远,有着惊险疲倦的异域征伐,有着九死一生的漫长归途。当然,这一切,冥冥中,仿佛都只是为了与一个藏族少女的遇见。

那么,就让时光重回第一次相遇的那一刻:草尖上都泛着光珠儿,西藏江南——林芝。一群藏族少年英姿飒爽,身手敏健,正在表演传统的“骑马拔竿”游戏。其中一人连拔五竿,引得一片喝彩。在那喧闹的人群中,年轻的汉族军官多看了那少年一眼,却见他羞涩莞尔,皓齿明眸。一旁的藏官乘机进言:她本女儿身,是自己的侄女,如果喜欢,不妨就让她随军伺候大人。

只道是戏言,不料却是听者无意,说者有心。几天后,风华正茂的汉族军官迎娶了含苞待放的藏族贵裔女。

那一年,男人27,女孩16。

那一年,1909,川军入藏平叛,辛亥革命还未发生,时代的变革却迫在眉睫。

男人在短暂的驻防后,再度开拔。在一场又一场剿灭藏地叛乱部落的时日里,藏女已经不再是一个女孩,而是随夫出征的女人;她也不仅是一个女人,而是帮助夫君逢凶化吉的战士。她在男人月下巡岗时挎刀随行;在敌人向男人射出子弹之前率先惊呼示警;在男人腹背受敌之际率先跳崖突围,只为回接紧随而下的男人;在辛亥事变之后,入藏清军哗变,帮派深度搅局,男人进退失据,性命堪忧,只能选择返回远在湘西的“故乡之城”。

她没有犹豫,因为他是她俗世中的“神”与“信仰”。阿妈含泪送别,留下一座八寸“珊瑚山”作为纪念:“无论在哪里,只要想阿妈了,就多看看珊瑚山吧,看到它就如同看到阿妈和故乡!”雪山、圣湖、经幡、还有喇嘛庙,一切都远了,男人集结了115名亲信兵卒,开始了一段中国式的“出埃及记”。

他们误入羌塘大漠,迷路、缺粮、风雪、野狼等,恶劣的环境和接二连三的不幸事件终于为人性的丑陋准备好了充分的舞台:队伍里有人掉队再也找不回来,有人为被狼吃剩下的同伴骨肉而大打出手,有人想杀了皮包骨头的藏族男孩,有人偷袭途中施舍自己粮食的喇嘛却反而丢了性命。

但是,这所有的残酷和惨烈却因为藏女的存在,而没有发生在男人身上。女人生长于藏地,更懂得荒野迷路后的生存法则,她为男人打猎,也频频将险失人性底线的士卒重新拉回正常的轨道;她教他们如何在风雪中储制干粮,也将活着走出羌塘的希望传递给越来越绝望的男人。

她把最后一块肉干给男人,仅仅因为“这个世上可以没有她,却不可以没有他”;她在狼群出现的危险时刻,紧紧抱住男人,也试图保护住男人。在茫茫大漠,女人最终成了男人的“神”,也成了他要坚持活着走出羌塘的“信仰”。

最终,整整7个月,幸存7人,完成了这漫长的生死穿越。

男人与女人辗转流落到西安,在此等候湘西老家汇钱回湘。彼时,行李空空,穷困潦倒。

阿妈留下的珊瑚山当了,使用多年的军事望远镜当了,每每男人外出寻人找事,女人总是在侧门呆坐一天,守候男人的归来。

直到有一天,男人回家,发现女人面容绯红,浑身发热,情急之下,求请医生,却误诊为伤寒,用药之后,即起天花,不日发黑,全身浮肿,死局已定。

男人嚎啕大哭。那么多命悬一线的时刻都已度过,那么多漫长的艰难归途都已走过,那么多相守一生的承诺都已许过,为何却要在这一刻永远“告别”!在这凄凉的异乡,一个藏族女孩在乱世中死去,她短暂的一生难道就是为了那场美丽的遇见,以及对于这个汉族男人生死一线间的守护?

她满噙泪水,给男人也给这个世界留下了最后的告白:“万里从君,相期终始,不图病入膏肓,中道永诀。然君幸获济,我死亦瞑目矣。今家书旦晚可至,愿君归途珍重。”

那一年,男人29,女人18。

那一年,1912年,民国初建,中原烽烟阵阵,渴望建功立业者往往只能归于漂泊和逃亡。

男人终于回到故乡。在“无湘不成军、无竿不成湘”的大时代,他终于崛起于那片霸蛮之地,并称雄数十余载,史称“湘西王”。1921年,他将藏女遗骸迎回故乡,亲撰墓志铭。1936年秋,受湘省军阀政治暗算,在长沙赋闲之际,追书24年前的藏地旧梦,他在终笔之处仍涕泪泣血:“至此,肝肠寸断矣。余书亦从此辍笔矣”。

再过15年,1951,男人因病去世;7年之后,藏女墓地被平,至此魂归无处。

在这样的“白露”秋夜,重新翻读这样一段西藏往事,仍像第一次看一样,仿若再度经历一场艰苦的藏地穿越,亦真亦幻;路过一位阳光般灿烂的藏族女孩,亦悲亦欢;最后一头撞进一个烽烟弥漫的动荡时代,亦幸亦哀。

那个男人叫陈渠珍。曾为贺龙的长官和对手,而他的文武韬略则深深影响了其手下的文书,沈从文。

那个藏族女孩叫西原。这个世上,除了存在于陈渠珍的回忆录里,她并没有留下任何文字、遗物和相片。

那本回忆录叫《艽野尘梦》,被誉为民国奇书,解放军18路军进藏参考读物之一。

![>当当湘西王陈渠珍 湘西王陈渠珍[当当]](https://pic.bilezu.com/upload/7/5b/75b79d7e30ffaddec4ed6a92c22724d2_thumb.jpg)