对容庚的评价 对陈寅恪的评价 陈寅恪晚年的待遇

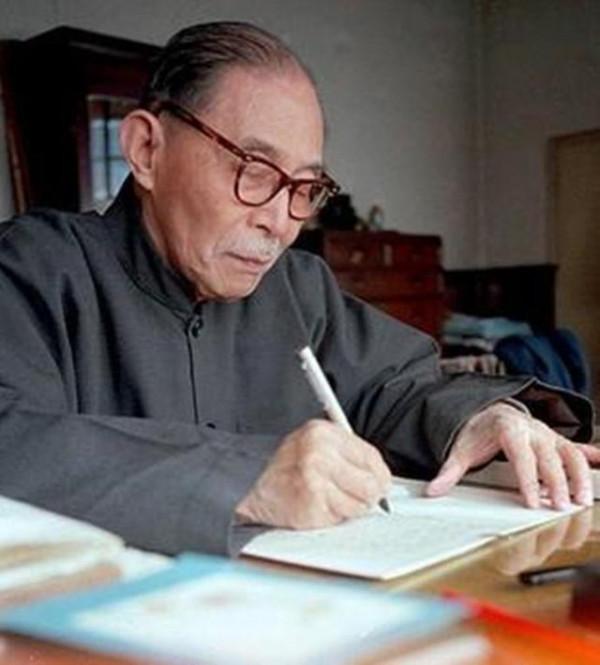

文革前,在全国学界曾暗地流传着关于陈寅恪"逆流而动"的一些传说。陆键东在书中给出了真相。1954年,国务院派陈寅恪先生之弟子汪篯到广州,欲迎先生赴京任社科院中古史研究所所长。陈寅恪的答复则是两个条件:一个是允许研究所不宗奉马列主义,并不学习政治;一个是请毛公或刘公给一允许证明书,以作挡箭牌。

"毛公、刘公"即毛泽东与刘少奇。陈寅恪让妻子唐筼将此两个条件写于纸上,明显地要让汪篯带回北京,以示并非空口无凭。

陈寅恪为何毫不掩饰地提出两条足以惊世骇俗的条件?他不仅要求自己如此,且必须整个研究所的人都遵循这一原则。事实上,他也明白自己这样做是极大的不合时宜。只是对于一个单纯的读书人和学者而言,政治游戏是太过高深的学问,他们难免会因为一些对于政治过于幼稚的向往,而将自己由依附变为被绑架的地位。

回到三十年前(1927年)王国维自沉颐和园昆明湖,他受邀撰写碑铭文:"唯此独立之精神,自由之思想,历千万祀与天壤而日久,共三光而永光"。如今,这块掩映在庐山之麓的石块无不是对陈寅恪精神的最好诠释。

如果不是陆键东意外在一堆故纸堆里发现了一批珍贵的陈氏档案史料,"每掀动一页发黄的旧纸,手在微微颤抖,心在砰砰狂跳",没有他"三十年只待一人"的使命感,恐怕无人可以知晓这个人最后二十年的凄苦与悲凉,无论是身体上还是精神上。

五十五岁那年,他双目失明。后来,跌断股骨导致膑足,彼时他还戏谑自己为"左丘失明,孙子膑足。"即使在这样的境况中,他也一直没有停止过著书立说,努力将自己的学术生涯延续到最后一息。在晚年勃发之时,写出了《论再生缘》、《柳如是别传》等学术名著。

对于陈寅恪晚年的创作,人们至今仍在讨论的是他将生命的重心关注于陈端生、柳如是、李香君三个女性身上到底值不值。但是,读完他的著作后大抵就会明白他的用意所在——这三个女性皆是中国历史上少有的追求独立自由的女性。古代受礼教束缚的弱女子尚且不顾一切追求一己的人格精神之独立,而现今以道自命的须眉男子还不如她们?

那段时光中,与之相伴的还有他"斋中脂墨助高才"的妻子。他经常对女儿说:妈妈是咱们家的主心骨,没有她,就没有我们这个家。在他盲目膑足时,唐篔充当起他的双目双足,照顾他的起居并帮其著述。

有这样一个小细节:在1962年,年已六十八岁的中国古文字泰斗容庚在前妻病故后与一从小相识的女友结婚。唐篔闻听此事后无限感触地说:“容庚这样的年龄还有人愿意嫁给他,我死了以后,有谁愿意嫁给这个盲目的老头呵。"

这叫人怎不动容?就像作者曾在序言中写的那样,"当全书最后一个感叹号重重地划下时,止不住眼角流下一行清泪。"

(国际先驱导报 作者:艾琳 )

于丹:当初我讲《论语》时,只是个年轻气盛的教授

于丹的新书《此心光明万物生》近日由长江文艺出版社出版,现任北京师范大学艺术与传媒学院副院长的于丹接受了《北京晚报》记者的采访。每次于丹出书引起的动静都不小,就像她在北京书市每次演讲总是人潮涌动,她以一个教授的身份,一边享受着明星式大众追捧,一方面又承受着来自方方面面的讽刺和批评,外界对她的褒贬总是呈现两个极端,她曾有过解释、回应甚至还击。

但这次,于丹却以一种让人意外的放松和随意与记者交流。除了聊写书心得和人生感悟外,她意外地说起了母女间的趣事,还不住自嘲:“哎,我其实是个很二的人。”