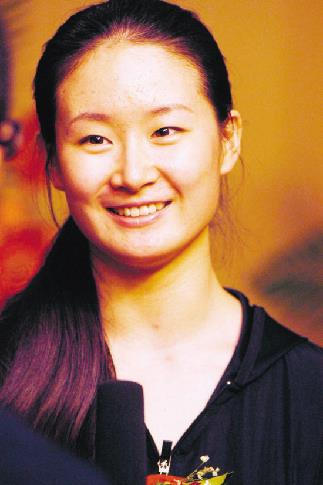

王亚男舞者 王亚男:舞蹈是意识的解放

【摘要】 东方歌舞团的排练时间是从早上9点到下午1点,结束之后大家可以自行安排时间,王亚男觉得“这才刚活动开身子,就结束了”。1996年对于王亚男来说,是一个重要的节点,那一年她第一次接触到现代舞,随后在1997年,她与田戈兵等独立艺术家成立了纸老虎戏剧工作室。

文

彭慧澳亚卫视记者关于王亚男,能在网络上搜索到的讯息寥寥无几。王亚男建议我在名字后面多加“舞者”两个字。我很讶异这个几乎包揽了业内“桃李杯”“孔雀杯”“荷花杯”“文华奖”等国家大奖的舞蹈家,对自己的定位仅仅是一个“舞者”。

整个对话中,王亚男对过去的成绩缄口不言,包括曾经为奥运会晚会、大运会闭幕式编舞,为中国国家体育队双人花样游泳比赛舞蹈编舞,并获得国际金奖的成绩,她也只是笑着挥挥手说,“没有太多的创新性,也得赚钱过生活嘛”。

谈到自己的过往,她也最多用“模范生”“好学生”的字眼来形容自己。11岁开始学习舞蹈的王亚男和其他孩子一样,都是从足尖开始,一点一点的抠动作,扎扎实实地苦练基本功。王亚男说她特别喜欢民族舞,当时能接触到的少数民族舞蹈她都愿意去学,学得也快。

从昆明考入北京舞蹈学院以后,王亚男在古典舞表演系度过了四年,“那时候,都有一个范本,手怎么摆,眼神怎么看,都有一个程式,大家都去模仿,谁模仿得更好,能让观众多看你一眼,那就是天分了。

”王亚男并不喜欢这种机械的模仿,身体对于她是比语言还要灵活的武器。语言有时候和机械模仿一样,指向性太强,“就像我说往北走,你肯定是往北走,但如果我身子朝北倾斜一下,你会以为我要摔倒了或者是我身体有什么疾病”,王亚男喜欢这种解读的多义性。

身体作为人类最原始的传播媒介,有着得天独厚的优势,舞者的意图会在身体的运动中被加密,最终呈现出一种既熟悉又陌生、既亲切又怪诞的效果。

“舞者在编舞的时候其实也是有指向性的,但是通过身体的表达,这种指向性变成非线性的了。不过舞者的思索过程还是可以通过身体传达给每个观众,观众会开始思考她想表达什么,这就够了。”从北京舞蹈学院毕业后,进入东方歌舞团,王亚男开始意识到自己和团里爱逛街爱玩儿的女生不一样,浓厚的求知欲让她抓紧一切时间和机会去学习。

她对弗拉明戈产生了兴趣,当时东方歌舞团没有老师能教这种舞蹈,王亚男辗转结识西班牙使馆人员,借他们的资料带,靠一点点的“扒带”,跟着录像反复练习。

“那个时候经常一个人提着一个录音机,在排练厅里一呆就是一天,也不觉得累”,这样的她在团友眼里显得“孤僻又高冷”,可也就是从那时开始,王亚男意识到自己体内巨大的能量。

东方歌舞团的排练时间是从早上9点到下午1点,结束之后大家可以自行安排时间,王亚男觉得“这才刚活动开身子,就结束了”。受到好友文慧的影响,训练结束后,她会坐上公交车去到双井,跟着美国回来的金星继续学习。

金星带回来的现代舞让王亚男这个“模范生”一下子就懵了。“我记得,老师跟我说,你用身体介绍一下自己。”王亚男倏然意识到,此刻身体的概念发生了巨大变化,它不再是一种“用来”表达愉悦或悲痛的手段,也不是无意识的律动和模仿,它可以“主动”地表达内容,“低头走路,抬头看天,都是肢体的运动,都是动作,有心情在里边,有生活在里边,不一定那些漂亮的、需要很高技巧做出来的动作才是舞蹈,更主要的是内容。

”王亚男说,金星的课堂让她十几年僵硬的身体开始复苏,她第一次感受到身体的解放,也逐渐意识到,自己为什么可以一整天在排练厅不停歇地舞蹈,那是潜意识里一种纯粹的表达欲在作祟。1996年对于王亚男来说,是一个重要的节点,那一年她第一次接触到现代舞,随后在1997年,她与田戈兵等独立艺术家成立了纸老虎戏剧工作室。

王亚男说,如果从戏剧角度出发,纸老虎工作室的作品都是极其注重身体运用的,但如果从舞蹈的角度出发,某些作品也可以被定义成“舞蹈剧场”。

谈及过往的舞蹈生活,王亚男曾这样形容,“演出的时候,站在舞台边候场,突然觉得自己像一个农民一样,十年开垦一片土地,农民收获庄稼而我收获一身伤,就想逃离,想去做点什么……”这一次,王亚男决定借助纸老虎这个平台主动地去表达,她选择不再依照那个正确答案。

跳舞的时候,有时或许并不知道怎么是最正确的,但现代舞的理念告诉她,要相信自己的直觉和选择:这个方向或许不是最正确的,但却是目前看来最好的。

于是每次舞蹈,思考总比身体先行。早年的舞蹈训练和表演给王亚男带来一身伤,在国外演出的时候,由于场地太滑,她摔得脑震荡。现在上到脊椎下到膝盖,几乎没有一块好地方,医生屡屡警告她,“再跳舞就等着40岁以后坐轮椅吧”。

王亚男说,年轻的时候吃点止痛药就硬着头皮上场了,到了现在这个年纪,虽落得一身病痛,但其实心里也不慌,她指指空调示意我,“一遇冷这个膝盖就疼,人到了年纪都会有些毛病,现在这个状态让我更清楚,如何去运用自己的身体,如何在可用的范围内,极致地表达自己。

”现代舞除了解放了她的身体,更解放了她的意识,她开始重新认识自我,身体或许有生理极限,但身体的表达永远没有极致。

纸老虎的逐渐壮大也让王亚男遇到更多优秀的舞者和演员,有些人并不是科班出身,但身体里的能量和爆发力却让王亚男可遇不可求。这些看上去并不完美的身体,在舞台上却能牢牢地抓住观众的眼球,“就是你盯着他看,五分钟十分钟都没问题,不觉得腻。

”王亚男希望和这种演员合作,因为这种身体的主人大多有着独立的人格,在排练场上,大家的关系是教学相长而不是一味的单向输出。伴随着纸老虎的成长,王亚男的工作也愈加繁重。除了在作品中表演,她还负责着工作室大大小小的一切事务,从与外国剧团接洽到参加各大艺术节,从演出季的表演流程到工作室的日常采购,她笑着说,“如果没有其他事情,我很想一直跳下去。

”近几年,王亚男的角色开始有所转变,从一名专业舞者摇身变成编舞和肢体导演。

纸老虎近期的作品是一部名叫《从前有座山》的魔幻诗剧,讲述了一个小女孩在传统诗词中的爱丽丝梦游之旅,王亚男担纲此次的编舞,“这次的编舞跟往常不太一样,因为要平衡其他部分,比如音乐和舞美,不能都让舞蹈抢了风头”。

此次的主创团队的确是国际化的全明星阵容,波兰作曲家PiotrKurek与中国作曲家梁剑峰合作谱曲,来自法国的Fabien Iliou视觉团队,意大利的灯光设计ValerioTiberi和来自德国的平面设计TobiasZaft更是三分天下,为作品如虎添翼。

王亚男说,因为要顾及到这些多媒体,并没有预留给演员过多的表现空间,而是在最有限的时间与空间中,将演员的感情与能量压缩再压缩,等积聚到一个极值之后,再让它瞬时爆发。

这种极致表现带来的效果是很震撼惊人的,因为演员是在一种牵制和束缚中行进,身体原生的表达欲并不被允许,而只是作为一种有机组成部分,顾念着全局。

这种自身表达的特殊性与被赋予的功能性产生了一种本能的对抗,王亚男说,“这样的编舞很难,但也很有意思,因为你有东西想要表达,但是又无法充分地利用身体,有时候甚至故意规避技术。”王亚男很谨慎地使用着现代舞的理念,她反对为了表达而表达,为了演绎而演绎,但有时,她所追求的“有内容的表达”并不是凭一人只力就可完成。

在《从前有座山》的排练现场,王亚男和20多个演员席地而坐,这个下午她们要解决如果运用身体和语言的配合来表现南朝文学家江淹的《别赋》。

“要考虑身体运动时对气息的要求,还要配合《别赋》在上下文中的感情色彩”,整整四小时,王亚男和演员们一直在尝试,她不像传统的肢体导演,指定某某来领舞,而是让大家各抒己见,给予每个人同等的机会,“你们都试试,谁的效果好,谁就上。

”即便有时需要去“教导”某个演员,她也只是给出一个方向,逐渐地去引导,让演员找到属于自己的最佳答案。当这个时代都在讲述情怀和匠心的时候,王亚男给人的感觉是,在她那里,没有所谓的坚持,没有所谓的艰辛,更没有所谓的情怀,她只是选择了这么一种生活方式,仅此而已。