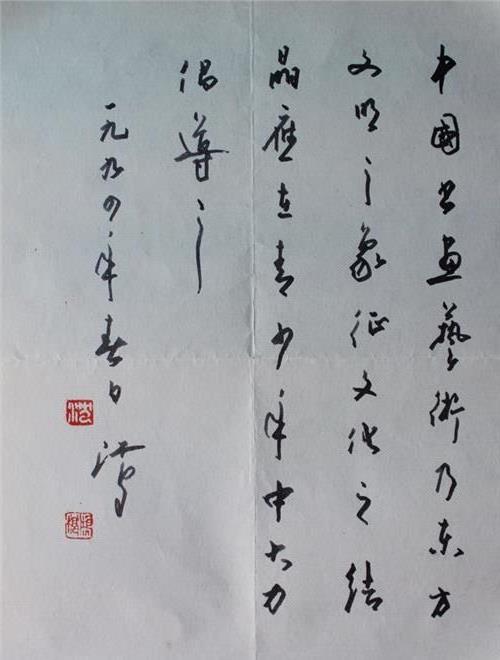

【名家合作】与著名书法家徐本一合作作品赏析

多年前,对临中,突然一阵酸楚袭来,眼泪夺眶流出。即刻,自己也很惊愕,不知何以致此。难道随着墨迹错落起伏,鸣唈跌宕,东坡将诗心传达与我?或许我本来就内蕴着与之相契的隐忧,在幽冥气息的对接中被释放了出来。这一天心里只有苏东坡。

告之友,友有怀疑者。

不过是件印刷品的墨迹,竟引得九百年后的一位观者动容哭了。是书者真气弥满,还是观者多愁善感?是诗书氤氲叠合穿越时空,还是美善怳惚交感,上溯古人?这样浓烈的对书法的感动,平生还仅此一回。有时真想重返此境,沉浸在智者的温馨中。苏东坡却说:“我尝好之每自笑,君有此病何能瘳!”

友说:“此东坡,非彼东坡,乃是尔东坡。”我亦许之。

苏东坡作《寒食诗二首》,是在宋元丰五年(1082年)三月,已是其被贬黄州的第三个年头。“苦雨”的春天竟如秋之“萧瑟”,娇妍的“海棠花”也落污于泥泽中。“小屋”如飘摇的“渔舟”,“空庖”、“寒菜”、“破灶”、“湿苇”一切皆在风雨水云搅裹的笼罩里。病起的“我”头已白了,殷切的思念有何着落,忧愁的心情如吹不起的“死灰”。

“海棠花”是苏东坡怀有故乡之情的人生美丽的意象。初到黄州时,他就作了《寓居定惠院之东,杂花满山,有海棠一株,土人不知贵也》一首。把海棠花比做佳人,“也知造物有深意,故遣佳人在空谷。”而“雨中有泪亦凄怆,月下无人更清淑。

”最为东坡自赏。他对人说:“此两句,乃吾向造化窟中夺将来也。”东坡也喜写此诗赠人,人间刊石者,自有五、六本。纪昀评此诗曰:“纯以海棠自寓,风姿高秀,兴象微深,后半尤烟波跌荡,此种真非东坡不能,东坡非一时兴到亦不能。

”这种评语与黄山谷评东坡《寒食诗帖》如出一辙。不过后者中的“海棠花”意象还是有所不同,东坡深深地惋惜“燕脂雪”的无奈与不堪。在蒙蒙灰色调的全诗氛围里,惟有“海棠花”透出一丝光亮的色彩,而旋即又被泥污所掩盖。

“死灰”也是东坡突出的词语符号。后来在他接近生命终点时,《自题金山画像》就感喟道:“心似已灰之木,身如不系之舟。问汝平生功业,黄州、惠州、儋州!”

这一年,东坡生活已逐渐转入了安顿。上年因躬耕东坡,取了“东坡”自号。这年二月又葺堂五间,堂成于大雪中,就绘雪景于四壁,名曰雪堂(十月才从临臯亭迁居雪堂)。日常中的东坡处处以审美的眼光与手段来应接生活的境遇。

无论逆顺,都有诗意般的生存。其后的秋冬,东坡作了《念奴娇.赤壁怀古》、《赤壁赋》和《后赤壁赋》,这就是千古传唱的“赤壁三赋”。如果说苏东坡以豪放派的风格为其主要的人生文境的导向,那么《寒食诗二首》中所表现出来的凄怆悲苦,仍不失为其真实心绪的观照。

直率而不失天真的东坡,无论诗书都能将真情实境化入文词翰墨,将最普通日常生活的感受,提升为或哲理的,或情感丰富而深刻的审美表述。黄山谷所以要说苏东坡是“嬉笑怒骂,皆成文章”了。东坡的诗与书也就成了其自身心灵的历史。

综观东坡作书的内容与方式不外以下情况:

自书诗文,有即时书录的,也有记忆旧作的。东坡有惊人的记忆力,能将一生己作的文字记得准确无误。

抄录他人诗文。

雅集挥毫,或人众,或人少。有记载与米芾两人相对作书整日,兴致勃然,纸尽方止。

书碑、书壁、题柱、题榜,乃至书砚刻铭。

应人索书而作,有亲朋好友,也有素不相识的老媪。

以上种种,有为人书,为己书之分别,亦有实用工具性与游艺书意性之情景的不同。但东坡的审美表现是一以贯之的,应时应地,缘景缘情,诗文冲口而出,书法随手而成。其绣口妙手,使人遐想无穷。

就在作《寒食诗二首》后的当月,东坡黄州夜饮,作有《西江月》,小序写道:“顷在黄州,春夜行蕲水中,过酒家饮,酒醉乘月至一溪桥上,解鞍曲肱醉卧少休。及觉已晓,乱山攒拥,流水锵然,疑非尘世也。书此语桥柱上。”这首词已然澄怀空明了,而小序却道出了这一美妙的过程。

尤其“书此语桥柱上”的情景,使我颇费揣测。那时的文豪笔砚莫非随身带着,就像今天有手机一样,作诗作字如发短信、玩游戏般便捷。此时的东坡虽自言在“醉”中,而这种“醉”更是一种精神风度的超脱,往“桥柱上”写的动作、写的情态、写的场景,该是多么有诗情画意啊!

我们可以把这类愉悦的书写归于暖色调的画面,还有冷色调的一种,更使人徒生肃杀之意。宋元符三年(1100年)十二月,东坡经历了惠州、儋州之后,内徙往韶州的途中,所记《书舟中作字》云:“将至曲江,船上滩欹侧,撑者百指,篙声石声荦然,四顾皆涛濑,士无人色,而吾作字不少衰,何也?吾更变多矣,置笔而起,终不能一事,孰与且作字乎?”

六十五岁的东坡,五月逢大赦,年底度岭北归。波翻涛涌,舟船颠倾,众皆惊恐,而东坡“作字”如常。“作字”已经成为东坡处惊不变,宠辱皆忘,在生命动荡中笃定静穆之态。笔墨的节律简直成为内心张噏的外化。“作字”若禅定般参悟着生死的终极。“心似已灰之木,身如不系之舟”,也许正来自此刻的感悟。“作字”作为东坡存在的方式,既非单纯的认知,又非单纯的实践,“作字”瞬间化为永恒诗意之生存。

这就是我心目中“作字”的苏东坡。

比照东坡“作字”,自觉蹇涩困狭了。

除了一般“作字”的方式外,我习惯在一个连续的时间段内“作字”。二十多年前曾记述过自己对创作过程中形式变异的追求。即是在过程中调节形式的变化,使作品整体面貌拉开距离,探索避免重复的审美定势,产生偶然的,与自己固定模式的离异现象。

但变异也会成为创作的框框,反而不能放松心态。当时只能意识到偶然性变异是创作流动过程中新颖点的萌芽,它仍需要深化,有个由醨向醇的演化。但触动着创作主体的心灵,使创造力得以发展,这才是更重要的。这种探索,早期难免有形式至上的倾向,随着审美感悟力的提高,功力笔法在向传统学习过程中有了渐进,这种创作方式更要求向内寻求激情。

也就是寻求“作字”的“起兴”。

此与作诗的“起兴”似有共同点。文论家认为:兴是借彼一物以引起此事。触物以起情谓之兴,情动物也。

“起兴”作字,就是使自己置于挥毫的敏感心动中,笔墨的生成与心底的感觉贴得很近,直欲达“身与字化”的境界。“作字”中一点一画细微的呈现,都应成为“兴”的延续、“兴”的迹化;书者在整个挥运过程中享受生命的纯粹之美。这是“作字”起兴在自己感动之中。感动自己是重要的。“作字”在感动自己中得到呵护,“作字”也因此有了滋生发育的心田。

“作字”虽是形学,但仍应向心学去探求。东坡“作字”的作品形态与精神留存给我们提供着伟大的示范。只有诗意与书意的完美结合,才会给书者提供更真实自然的情绪基调、才会给观者提供更大的审美想象空间。苏东坡待境而发的“兴”不仅出自挥运时的激动,更多地来自其汪洋博洽的内心,心手鼓荡助澜,形成生机勃勃的精神推力,才成就了不朽的天才之作。

心理学家认为:天才的活动是由一种内在的或本能的需要所产生出来的,天才决不怀有意图或去进行谨慎的选择,也不从实用和功利出发。对于天才来说,他的活动就是目的,本身就能得到满足和需求,而对其他人来说这些都是手段。

细检苏东坡的“作字”最佳状态,说明了这种区别。或许只有将“作字”成为日常生活的本身,如饥来吃饭,困来即眠一般自由自在,才会泯灭太多的作意,才会真诚地将当下的情态表露在书写中,这也正是让我们感受东坡亲切之所在。对照现代纷扰的景象,我们选择不一样的方式,我们已难回到逝去的从前。东坡说的“多谢中书君,伴我此幽栖”,是远离我们了。

我反思自己所谓的创作,只是希冀随着生命的过程去体验“作字”的演化。“春山如美人,夏山如猛将,秋山如高人,冬山如老衲,”人之一生,亦如山之四时。若以“作字”譬符生命景观的递邅,我将何为呢?“心法幸相语,好风方来归。”是我集东坡、山谷的诗句。有时在这种看似突兀的相对错谬中,会产生莫可名状的感觉;我与古人的相对,亦作如是观。