凌峰贺顺顺离婚 凌峰和贺顺顺的漂泊人生路

人生有许多选择,凌峰选择了“漂泊”。在这条路上,他失去许多,也得到许多,面对失与得,他都泰然处之、宠辱不惊、光明磊落。这义无返顾的拼搏精神源于内心深处的理念支撑——奉献 。十几年前,当大陆观众首次在中央电视台看到凌峰的时候,无不被他的幽默和风趣所吸引,尤其他的一曲《小丑》更给老百姓留下了深刻的印象。

转眼间,我们已经跨入新世纪,许多明星承受不住岁月的无情和观众的挑剔,换了一茬又一茬。然而,自诩为“小丑”的凌峰却被人们记在心里,老观众喜欢他,新的观众也开始喜欢他。在偶像派、帅男靓女充斥荧屏的今天,其貌不扬的凌峰却能占有一席之地,是凌峰越来越有味道?还是观众的审美发生了转移?究其答案,我们只有透过凌峰的内心深处挖掘他的真正魅力所在。

说实在话,我喜欢凌峰,因为在他身上焕发着一股豪放的激情、蕴藏着一种潜在的自信。去年凌峰来大陆参加一个研讨会。当专家们各抒己见、激烈的讨论伴随着一阵阵掌声时,我把更多的镜头对准了凌峰,他风度依然,就像在日常生活中不时地显露一下他的幽默天赋一样,总能在他身上看到“亮点”。

我对他说:“等作品发表后,连同照片给你寄去。”凌峰诙谐地说:“我拜托你把照片多洗出几份,我一定把它贴起来,我的照片贴在门上避邪,贴在床头避孕。别人贴的话,也同样管用。”而后拍着我的肩,哈哈大笑。前不久,在中央电视台《中国报道》栏目开播10周年纪念会上我又邂逅凌峰。

他依旧是传统的“品牌”装束:一顶破草帽,一撮小胡子,光脚蹬一双懒汉鞋。他又拍着我的肩,轻声问:“老弟,我的照片可贴上了?”我说:“只是发表在杂志封面,不知人家买后是贴在门上,还是贴在床头。”听罢,他又哈哈大笑。

作为特邀嘉宾,凌峰为这个纪念会专程从台湾赶到北京,尽管长途跋涉,仍然精神抖擞。他洒脱、风趣,几句调侃立刻使会场气氛活跃起来:“有人说我是属蝙蝠的,台湾看我是兽类,这边看我是鸟类,结果就不鸟不兽,不伦不类。蝙蝠还有一个属性,就是它没有眼睛,一切跟着感觉走。”

两次与凌峰相遇,看到的是他脸上的笑容,听到的是令人忍俊不禁的趣闻轶事,而真正解读笑容下面的沧桑,了解一个漂泊者的心路历程,却源于我对他的一次长长的采访之中。那天,下着毛毛细雨,我如约来到凌峰北京的宅邸。上午采访时,凌峰声音低沉,他缓缓地讲述着他的经历,像是讲着一个久远的故事;中午,在一家酒店,他又恢复了往日的欢快,一个笑话,逗得一餐桌的人前仰后合;

下午,我们一同观看了《八千里路云和月》中凌峰偕妻还乡的录像片断,我注意到,看到屏幕上亲人的面孔,凌峰眼中噙满了泪水。一天的采访结束了,回家的路上,我耳边响着凌峰的话语,仿佛解读着他脸上的沧桑。蓦地、在我脑海中,闪现出一个放荡不羁的孩子、一个流浪者,继而,浮现出一个传播两岸文化的使者、一个在事业上奋力拼搏的热血男儿……

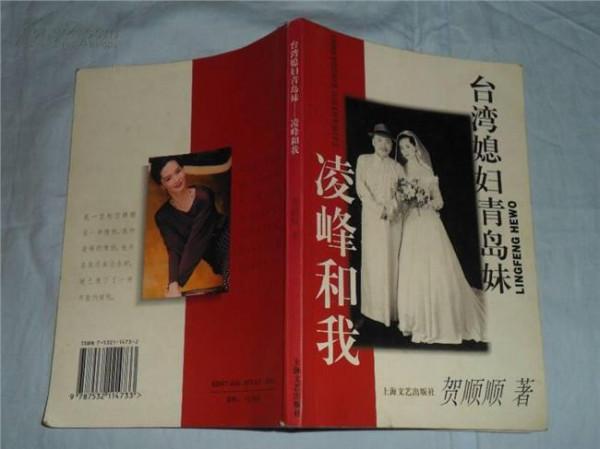

人们常说:“郎才女貌”。可这话用在凌峰和贺顺顺身上只对了一半,凌峰是郎才没错,因他有才无貌,而贺顺顺仅有貌不行,用凌峰的话说,她不但有貌、有德,还有才。从一见钟情到相濡以沫、风雨同舟,他们度过了十余年。贺顺顺无疑是凌峰的好妻子、好战友、是王氏家族的好儿媳,然而,让凌峰更为感动的是顺顺不仅是他大女儿、大儿子喜欢的小后妈,还成为他前妻的好朋友,由此可见,贺顺顺在王家贤淑厚道,和睦相处这便是德。

而才呢,一个舞者仅用一年多时间就著书立说,《台湾媳妇大陆妹》发行10万册,台湾作家柏杨对此高度评价:“意义更超过脍灸人口的《浮生六记》”。在台湾的10余年生活中,顺顺最为欣慰的是为《联合日报》撰写了五年的随笔专栏“顺顺特区”。她用细腻的文字和生动的细节体验讲述了内地和台湾的生活、文化差异。由此,她也找到了自己人生坐标轨道。这就是贺顺顺的才。

凌峰坦言:“前一次婚姻的失败也使我和顺顺之间的互动增加了一些经验,与我相比她是演员,是艺术人,所以不一样,性格也不一样,再加上我是山东人,过去爸爸留下来的大男子主义的传统观念,使我和顺顺之间也有一定的冲突,但可喜的是在冲突过程中,我的反省能力比较强,一切跟着大陆走,如果对大陆人物“摆谱儿”是要吃亏的。

怎么从‘气管炎’文化和大男子主义中找到平衡点,是我研究的课题,尽管我做得不好,但我在努力的学习,现在看来,和老婆之间的互动还是有惊无险,但人不一定总是进化的,也许还会退化。”

贺顺顺做事大气,识大体,顾大局。对此,凌峰引以为豪。在发洪水那年,他们去长春参加电影节文艺活动,每个演艺人员都捐钱,凌峰建议把车捐掉,当场义卖,这辆奔驰S320只开2万多公里,大概值七十几万元,后来不知什么原因,中央电视台又退还给他。像这样的事情要经过贺顺顺点头的,因是共同财产。

9·21台湾大地震,中央电视台在福州举办一个晚会,凌峰把家中三件珍贵的书法(溥儒的三米长幅千字文、懿太后的画、光绪皇帝题的匾)爱新觉罗三代人的作品捐给大会。凌峰说:“每次提出这样的问题,顺顺都欣然同意,这是大气,也是心灵上的勾通,其实我们并不是富裕的家庭,这三件东西也是家里最值钱的,我们的出手和我们的家底不成比例。

但顺顺站得比较高,一般的太太不会同意的,有很多事顺顺是配合的,但也有一些小问题,产生一点小小的磨擦,其中我的问题多一点。”如果说在婚姻上,凌峰侧重于理性的认知,而贺顺顺更多的则是情感的流露。贺顺顺一直相信婚姻是一种缘份,她曾说:“我和凌峰的缘份,也许在我还未出生时,就已埋下了一种可能的契机。”说来也怪,贺顺顺与凌峰的婚姻,就像贺顺顺父母的翻版。

贺顺顺的爸爸比妈妈大17岁,凌峰比贺顺顺大17岁,生贺顺顺时,她爸爸48岁,生小柔柔时凌峰也是48岁,凌风比贺顺顺矮两英寸,贺顺顺的爸爸比妈妈也矮两英寸,除此以外,生活习惯和言谈举止也惊人的相似,贺顺顺的爸爸十分俭朴,凌峰是有名的“凌打包”,“吃了不痛,瞎了痛”是他们共同的口号,凉馒头,猪头肉拌大蒜也是他们最喜欢吃的美食。

贺顺顺特别喜欢凌峰那双软软的绵绵的手,走在街上拉着他的手,孩提时的感觉便油然而升。但她又顾虑重重,因为自己的爸爸和凌峰都有爱“放屁”的习惯,小时候,跟爸爸走在街上,常常由于爸爸不分场合畅所欲放而招来“回头客”,如今,生怕当年尴尬的局面再现。

在贺顺顺眼中,凌峰是一个粗线条的男人,他不注重外表,常常系错扣子、穿反袜子,每当凌峰临出门时,贺顺顺总要提醒一句“裤子拉链拉上没有?”然而这个粗枝大叶的人,也有细心的时候,他的一个举动,使贺顺顺感动不已。

1992年12月,两岸出产的小生命来临了,凌峰从贵州的希望小学风尘朴朴赶到北京友谊医院看女儿,过度的劳累使他也住进了这家医院,打上了吊针。12月25日是圣诞节,凌峰向护士请假出去一趟,晚上,贺顺顺惊异地发现,她的病房忽然变得花团锦簇,墙上挂起五颜六色、金光闪闪的彩条,床头上的录音机播放着圣诞节歌曲,病房里一派喜气洋洋。面对丈夫的祝福,贺顺顺流下激动的泪水。

在漂泊的海洋中,凌峰学会了宽容,在漂泊的风浪中,凌峰学会了拼搏。凌峰坚信:漂泊者比别人有活力,有体力、有胆识,有沟通的能力。他说,当年努尔哈赤,20万人统治整个中国江山;元代1206年,成吉思汗统一整个蒙古各部落时,仅100万人统治整个欧亚。据了解,13个改变美国历史的人,唯一的共同点就是都有迁徒搬家的经历。经历痛苦,有助于人成为伟大的人,历经大迁徒的族群是最有生命力和创造力的。

凌峰说:我喜欢漂泊,漂泊者的最大特点就是对困难很有承受力,我的镜头也记录下漂泊者的漂泊经历,他们对环境的适应能力是很强的,因为他们总是在调整自己的位置,以便在陌生的环境里开辟生存和发展的道路。《八千里路云和月》让我又活了一次。从一个漂泊者的角度来说,在我成长中最重要的一点,就是历史给了我一个新的机遇,这个机遇就是《八千里路云和月》。

凌峰坦言,《八千里路云和月》对于我来说是一个更大的挑战,当时没有开放,所以我和台湾政治主流上的冲突是一个磨难,磨难的层次提高了,当我回忆这种磨难时,分析能力也提高了。

拍摄《八千里路云和月》,我走遍九百六十万平方公里,对比过去三万六千平方公里(台湾面积),从视野上开阔了,有这样漂泊的经历,也成就了我与希望工程之间的密切关系,能和希望工程的创造者结下不解之缘,成为非常好的朋友,这样一种文化的融合、文化的交流,彼此之间都能够分享彼此的经验,这对我的成长太重要了。

凌峰、贺顺顺近来迷上了《人间四月天》,他们阅读了大量有关书籍,凌峰深深爱上了张幼仪这个人物,而顺顺最欣赏林徽音才华横溢的文采,幻想自己是她的化身。凌峰笑说:“如果我是张幼仪,她就是林徽音,有个漂亮的太太逼得我必须不断漂泊、学习、成长,这不失是一件好事。”

这对夫妻妙喻自己为《人》剧女主角,但却并不喜欢徐志摩,凌峰说:“张幼仪很棒,尤其她经过多年漂泊、学习后,徐志摩终于对她刮目相看。”受张幼仪“漂泊”故事影响,凌峰在认真、慎重地设计着自己今后的路程。

今天的凌峰仍在继续着他的事业,已着手于近代中国人的《漂泊》纪录片的拍摄。凌峰说:“我要通过我的镜头尽可能多地展现中国社会转型期的全部。人是承载历史的,一个人成为一个有影响的人物是离不开环境的。在一个永续的时空平台上,人在旅途中的经历是无法复制的,透过不同的人生戏剧,你会听到历史的足音悠悠传来,我们把镜头对准一些人,十几年、二十几年直到饱经沧桑,想想看,这是多么震撼人心!”

凌峰告诉我,目前所拍的系列片,可能超过他以往影片的难度,在他的新片子中“漂泊者”即是名词,又是动词,重新见识或是反省我们的文化,我们的历史。这个片子他已经拍了很多年,因需要巨大的投资,在没有找到适当的合作伙伴之前,他在用自己微薄的力量慢慢拍,他说:“因为这些片子需要知识的含金量高,所以他需要认真思考,思考文化的‘能见度’,全球化的‘时代感’”。

来也匆匆,去也匆匆,凌峰生活在“漂泊”之中,他在“漂泊”中体验着、感悟着,也在“漂泊”中探索着、奉献着。