李喆融资租赁 以融资租赁为名:“地方融资平台”曲线启动“脱缰回归”?

2015年8月,国务院发布了旨在推进金融租赁和融资租赁发展的68、69号文——这是自李克强总理在此前的大约两年前,将金融租赁称为中国产业“新的高地”表态之后,首次以中央政府机构文件的形式,系统而正式地发布金融租赁和融资租赁的鼓励政策。

此后,一些省市地方政府,陆续跟进发布了响应的政策文件,但此时的地方政府政策表述,除了少数关于融资租赁产业基金规模的规划描述外,大都还停留在比较“务虚”的层面。

最近的新情况是,一些地方政府发布的,已经具备相当“可操作性”的融资租赁扶持政策,陆续浮现。尽管,这些地方政策都采用几近统一的政府文件行文风格,但其中的政策实质内容差异,却不容小觑。

对于金融租赁和融资租赁企业的管理层而言,只要能够认同地方政府在中国经济系统当中,拥有举足轻重的“市场参与主体”地位,那么,针对这些地方政府融资租赁扶持政策当中,所隐含的各个地方政府不同的政策意图和动机,就必须再三地加以体会和品味——这将直接成为金融租赁和融资租赁企业经营方向和定位决策的关键抉择依据。

一、察其所以:地方政府政策意图多样性的深层动因

了解地方政府政策意图存在多样性表现的原因,有助于我们预测中央和地方政府间的互动关系演进——从企业经营的角度而言,这关系到金融租赁和融资租赁企业对外部环境政策风险走向判断的精准性。

与此相关而需要考虑的一系列问题包括:地方政府多样性政策的持久性怎样?地方政府的政策是否有可能,以及在什么条件下会受到来自中央政府的干涉,甚至阻止?如存在来自中央政府的干涉可能,那么地方政府政策“自由活动”范围的清晰边界在哪里?这些“边界”如果被一时划定,那么动态地看,是否会有变动,以及变动的原因是什么?掌握了这些问题的答案,金融租赁或融资租赁企业就可以实现,对来自中央和地方政府扶持政策空间的最大限度利用——考虑到政府部门在中国经济系统内强大而深刻的影响力,对政府政策的透彻把握,将直接作用于企业的现实经营绩效,并对其产生显著且深远的影响。

以下,我们针对这些问题,先行提供一个框架性的分析论证。

一般认为,改革前期在计划经济体制下,实施“放权让利”,以及再往后的“财政联邦”结构设计思路,是造成地方政府与中央政府间存在客观博弈状态的发端。但实际上,自大约2000年前的秦王朝设立“郡县制”以来,“百代都行秦政制”——中国的基本治理结构在总体上,都沿袭了这种“中央-地方”的大一统的伞状架构。

自此,中央与地方间统一又矛盾的相处关系,历数千年而未有根本改变——历史规律使然。相反,通过坚硬的制度安排,并依靠最高领导人独具的领袖力量,使中国在改革之前的相当时间内,没有出现特别突出的中央与地方间的利益分歧,反倒是一个十足的历史偶然。

此外,改革启动后,尤其是1992年“南巡”讲话后,在主流意识形态领域正式确立了市场经济的改革方向,加之,2001年中国正式加入世贸组织,全面而深刻地融入经济“全球化”——中国采用市场机制作为资源配置手段,在中央决策文件中的措辞使用,也逐步从“有益补充”,演变到“基础性”和“决定性”——中国的市场经济改革方向早已不可逆转。

而市场发挥有效的资源配置作用的根本依托之一,就是市场主体因“信息不对称”,而必然采取的“分散决策”。

在中国渐进式增量改革的大进程中,伴随着市场交易主体“分散决策”程度的加深,政府对市场的监督、管理和参与,也必然表现出相应的“分散决策”特征。所以,地方政府在分散决策过程中,其意图和行动同中央存在一定的“偏差”,也是无法避免的——市场经济规律使然。

也正是由于以上历史和市场的规律性原因存在,我们才能看到在一次次的“中央-地方”博弈当中,中央政府在表面和形式上,对地方政府表现出了屡次的“容忍与退却”——例如,国企改制、土地财政,乃至地方政府债务问题。

但是,“强干弱枝”历来就是这个大一统结构得以稳定维系的根本原则,所以毫无意外地,我们依然看到中国的经济发展路径,一直没有偏离当时中央最高决策层所规范的大方向——从这一角度来看,中国历届最高领导人,的确都有其超乎想象的治理智慧。

同时,从过往中国政府官员坚定的“对上负责”信念,乃至当前空前强化的“党的建设”,都令我们可以认为,中央对地方的驾驭与约束,也相当地坚强有力。

基于以上讨论,我们可以相当肯定地得出如下结论:(1)地方政府的融资租赁扶持政策,不可能整齐趋同,中央政府也不会要求其整齐趋同——相反,“关键少数人”当中领导干部的创新意识,正是习大大的期许所在;(2)对于地方政府推出的各种融资租赁扶持政策,无论地方政府的动机如何,只要其行动不触碰中央政府的“底线”,都会得到包容和默许,但是,假如地方政府的融资租赁扶持政策与中央核心战略方向相左,甚至容易引发成规模的跟进“效仿”,则必然会遭到来自中央的坚决制止——对于融资租赁企业而言,就意味着,这里蕴含着巨大的政策风险。

这个结论,是我们在下文,对地方政府具体政策内容进行分析时,所运用的基本判断工具。

二、观其所由:地方政府融资租赁扶持政策背后的种种意图

从此番地方政府出台具体而可操作的融资租赁扶持政策的大背景看,中国经济微露暖意却又步履艰难。众所周知,巨量的中小型民营企业群体,承负着中国的主要就业压力。

然而,2016年一季度,在中央政府以压倒一切的态度强调“稳就业”的同时,民营资本的投资增速,却表现出了显著的整体性下滑——尽管,进入电力等传统垄断行业领域内民营资本投资呈大幅攀升态势。相对应地,在金融领域内,虽然地方政府债券置换挤占了大量银行贷款,以至于2016年4月的信贷投放和M2增速大幅滑落,引起一片哗然,但是Shibor在此间的走势,却依然平滑而稳定。

体会人民日报近日连续刊发的“权威人士”访谈,以及习大大在省级干部学习18届五中全会精神的讲话全文稿的深意,并结合“僵尸企业”退出,以及近期,多起“国有”金字招牌下的债务违约事件爆发对“刚性兑付”心理契约的冲击消解效应——似乎,盘踞在金融领域的大量资金,不但对踏入实体继续保持着逡巡犹疑的心态,而且,对国有企业群体这个过往的主要实体投放方向,也生出几分内心的戒备。

这个判断,在融资租赁行业内,也“恰好”可以找到,能被视作印证的现象事件:2016年一季度,融资租赁行业总体合同余额,较2015年底,增长区区800亿,增幅仅仅录得1.8%,在这般的行业形势下,招银租赁近日却以“最大规模”和“最低利率”的ABS项目,成为一时新闻。

自然地,如果银行信贷资金,以及通过各种“通道”流动的银行信贷资金,对民营企业商业信用采取回避态度,对国有企业商业信用新生出“疑惧”的态度,那么,可纳入视线的重点投放方向,也就只剩下了一个——政府信用。

于是,地方政府平台再次成为信贷资金关注的焦点领域,就顺理成章了。但是,如果信贷资金集聚于政府部门,是最高决策层所希望发生的事情吗?当然不是。“当前和今后一个时期,我国经济发展面临的问题,供给和需求两侧都有,但矛盾的主要方面在供给侧”——习大大的话,言犹在耳。政府部门的投资仅仅归属于——可以被“适度”扩大的总需求方面。

于是,我们可以看到,市场的商业思维和政府的治理思维,出现了严重的分歧。如何破局?从我们基于融资租赁行业的局部观察看,似乎政府采取了一种折中手段:以政府信用来“焊接”民营企业商业信用和银行信用——就是在这个基本的原则思路框架下,多个地方政府密集推出了具备可操作性的融资租赁扶持政策。

观察地方政府政策的标尺依据,是中央政府的全局政策;观察地方政府对融资租赁扶持政策的标尺依据,是中央政府对融资租赁行业的功能期望(参阅:“李喆融资租赁工作室”述评文章:《中国融资租赁“影子时代”的终结》)。有了标尺依据,再基于上面全部的规律与形势分析,我们再来看具体的地方政府的融资租赁扶持政策内容时,则其意图动机顿时豁然显现,直若掌上观纹。

意图一:维系原有产业基础设施,防止地方经济断崖式崩塌。

华南某省D市,以基础性代工制造为区域支柱产业。近年,深受人口红利消失所带来的地方经济下滑压力,曾一度大力推进由融资租赁支撑的“机器换人”行动,尽管其效果如何尚待观察(参阅:“李喆融资租赁工作室”述评文章:《“机器换人”可以给中国融资租赁带来多少机会?》),但其行动是兼顾中央和地方治理意图,则毫无疑义。

近期,该市推出了以“融资租赁全供应链收益补贴”和“政府承担部分坏账风险”为主要特色的融资租赁扶持政策。政策文件对于承租人申报企业资料的各项要求中,名列首位的赫然就是“减员绩效指标”。

意图二:对抗经济下行压力,孵化地方高端装备制造。

华南某省Q市,其推出的融资租赁扶持政策,采用融资租赁交易双方同时激励的方式:针对融资租赁企业的提供收益补贴和风险补偿,针对承租人企业实施税收优惠政策,同时,辅以地方各个政府部门的高效服务承诺。

以政府补贴形式引导指向区域高端装备制造的融资租赁交易达成,相当于地方政府使用辖区内的财政政策来为特定市场培育,创造温暖的孵化环境——既非行政干预,又符合供给侧改革大方向。

意图三:实现融资租赁产业集中所形成的产业集聚效应,为区域经济的后续发展,构建产业基础配套设施环境。

华南某省G市,对融租租赁扶持的着眼点,不在于特定实体行业和短期的交易规模对地方经济的拉动,而是将重点放在资源引入、制度构建和产业配套设施营造等方面——立意更加长远宏阔,一旦融资租赁在区域内形成产业集聚效应,则不但融资租赁本身可以成为区域经济发展的有力支撑,由融资租赁所“辐射”拉动的其他实体产业和服务业,也将会成为区域经济发展的强劲动力来源。

意图四:推进工业产业升级,实现地方间的经济协同发展。

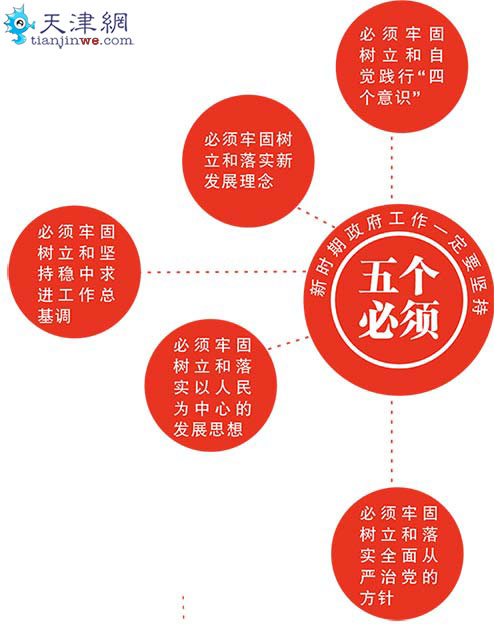

华北某T市的融资租赁扶持政策则直接附属于“京津冀协同发展”大战略下,成为汇入这个大战略落地实施的一股支流力量。“京津冀协同发展”的核心立意,在于改变北京这座超大城市的功能混乱弊病,除了制造产业链条顶端的设计、研发功能以外,北京大量的工业制造产业,需要向外“排出”。

有“排出”,就必须有“承接”,承接北京制造产业排出的城市,就必然要进行相当大规模的制造产业完善和升级,由此派生出的大规模的固定资产投资,客观需要充足的金融资源支持。

在这样的背景下,T市无论是拿出数十亿的融资租赁扶持资金来杠杆撬动金融资源流入,亦或是由政府组织辖区内制造企业同融资租赁企业实现精准“对接”,都是应有之义和必要之举——“创新、协调、绿色、开放、共享”发展之“协调”,寓意于此。

意图五:支持地方政府投资,拉动地方经济增长。

华北某省E市的这一意图得以被正式的政府规定文件所承载并发布,其中幽远思虑,不可谓不周密:一是有依据:直接源于国务院2015年68和69号文件当中的“加大政府采购支持力度,鼓励各级人民政府在提供公共服务、推进基础设施建设和运营中购买金融租赁服务/融资租赁服务”;二是有法据:一旦形成正式管理办法,则在实际实施过程中,各种审批就变成了集体决策的结果,从而回避了少数政府领导个人裁量的嫌疑。

用意既然如此绵密,则在这份地方政府文件当中,自然会看到一些值得关注的问题:(1)行政审批对融资租赁交易的深度涉入:涉及投资项目是否采用融资租赁、融资租赁服务提供机构的选择、以及融资租赁业务的实施;(2)融资租赁业务的应用范围非常之广:涵盖公用事业、公共交通、医疗、教育、基础设施、IT设施和“市政府确定的其它项目”;(3)地方政府深度嵌入融资租赁交易结构:对于不同的现金流创造项目,政府财政可以通过“购买”,承担本金,乃至全部本金利息的偿还。

并且,“购买”的能力被规定为“原则上”的10%公共财政收入。

此项政策,如果可以被“适度”地用于“适度地扩大总需求”,通过政府投资一些可以被李克强总理称为“有投资性的”项目,则的确可以产生一些对地方经济,乃至宏观经济有益的作用。

但是,这般规定的结构和内容,也有可能产生一些“意外”的后果——“地方融资平台”曲线地实现“脱缰回归”。对这种意外后果的担心,源于对以下问题的思考:谁有能力可以在“事前”准确地确定一个投资项目的未来现金回报?政府“购买”是否会成为一种比“含糊”的财政承诺函更加强有力的融资担保措施?在中央政府倡导“简政放权”的大背景下,行政审批深度涉入融资租赁项目实施,是否会成为一种隐蔽的权力释放回避?如果一个地方政府的此种做法,被其他地方政府所效仿,那么,集聚起来的宏观经济冲击效应有多大?这种宏观经济冲击效应是正面的还是负面的?

考虑到地方政府“当期购买”的融资租赁服务,其购买的支付义务,可以延伸到几年甚至更长,我们似乎可以将其视为一种实质意义的“负债”行为。如果这种政府购买服务可以被大范围地复制运用,那么当前的地方政府债务“全口径预算管理”机制,是否已经将这种政府购买行为的管理包含在内?如果,这个问题的答案阙如,则我们有理由相信,地方政府很可能又找到了一条“脱缰”的密道——一如当年的土地财政和融资平台——只不过,过往是通过土地来撬动银行资金,用以充实财政收入去投资;而如今,却是恰好相反,变成了以财政撬动表面上是融资租赁资金,而实际上仍然是银行信贷的资金,用于支撑投资。

这个套路,相信已然为众多“资金方”所洞见,以至于一些业内人士将之视为一种新的政府融资“模式”,激动不已。也许,另一场饕餮的盛宴已经准备就绪,只是,在席间,不知道中央政府是否会猛然推门而入,令许多甜蜜的富贵梦,破碎一地?