同道同行汉娜阿伦特 【转载】同道同行:汉娜·阿伦特与玛丽·麦卡锡

这是两个在外人看来无论是背景还是个性都截然不同的女性,就连她们多年共同的朋友及出版人都评论“难以相信这两个女人能成为朋友”。汉娜·阿伦特(1906-1975)是出生在德国的犹太裔思想家和政治理论家,一九四〇年代为逃避纳粹迫害逃亡到了纽约。玛丽·麦卡锡(1912-1989)是美国作家,活跃于纽约知识分子社交圈,最擅长在其小说和评论文章中冷嘲热讽,以毒舌著称。

一九四四年,她们初遇于纽约曼哈顿的一个酒吧。那时,阿伦特刚到美国三年,在美国朋友眼中,她传递着一种权威,代表着更加古老深刻的欧洲文化。作为海德格尔和雅斯贝尔斯两位哲学大师的门生,阿伦特这位对诗歌有着特殊爱好的思想者,“具有在现代黑暗时代的废墟中进行诗意思考的天赋”。

我们不难想象麦卡锡很快被她身上的那些特质所吸引。相比之下,麦卡锡的才华还远未得到认可,她那种极尽挖苦讽刺之功的特长并没有得到很多人的欣赏。

但是,阿伦特显然并不认为麦卡锡的智识有任何逊色之处,她让麦卡锡校读修改自己的书稿,她们之间的话题除了女人之间常有的嘘寒问暖和闲话杂谈,更有关于文学、政治、哲学、伦理的深刻思考和交流。她们在精神层面高度契合,互相欣赏、信任和尊重,在困难中表现出对彼此无畏的忠诚,留下了一段传奇友谊。

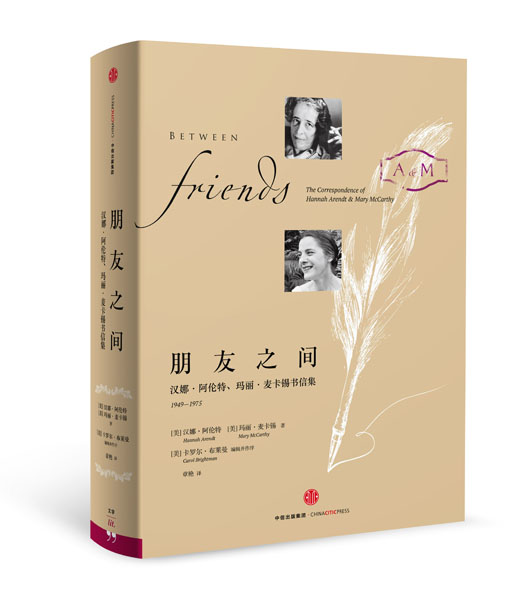

这样两个才华横溢甚至恃才傲物的女人如何能够延续一段如此持久的友情?既令人羡慕又令人好奇。卡罗尔·布莱曼编辑的《朋友之间:汉娜·阿伦、玛丽·麦卡锡书信集》为这个问题提供了最真实准确的答案。

阿伦特长麦卡锡六岁,在她们的关系中,她既是朋友又是导师。在她们的通信中,麦卡锡总是毫无保留地把自己的问题向阿伦特全盘托出,包括她在写作中遇到的障碍、她的婚姻情感危机、她的健康状况、她的作品所受到的不公正评价,她把这一切向阿伦特倾诉,希望从她那里得到支持和点拨。

一九五六年麦卡锡和一位英国书评家陷入情感纠葛,阿伦特一方面对麦卡锡受到的欺骗表示同情,一方面以哲人的冷静进行了分析。她把那个男人的撒谎称为“幻想型谎言癖”,她认为,这种谎言癖重点在幻想,“对自己的出身撒谎,假装自己是英国的贵族”,这是对英国的讽刺。

这种谎言只和事实有关,所以最终会真相大白,但是,“如果一个人撒的谎是关于他的‘感情’,他是绝对安全的,谁会发现呢?”阿伦特认为有两样东西也许可以“拯救”他:一是女人,可以帮他获得某种被尊重的感觉;二是才能,而且必须是一种无人能比的才能,可以掩盖其他所有一切。

她近乎冷酷地进一步分析,对于这样的男人,自我毁灭是一项持久而光荣的任务,这比拯救自己更加光荣,也许也更加有趣。

他可以自娱自乐,但不能把别人拖下水。她得出的结论是:“所以,他必须把你吓跑,他是知道这一点的,因此才采取了非常极端的手段达到这个目的。当然,这么做很残酷,但是你不能指望一个爱你的人对你不残酷,尤其是他也是用残酷的方式对待自己的。

爱情中的平等从来都是件可怕的事。同情(不是怜悯)也许是种美好的情感,但爱情里没有这种东西。”一九六〇年,麦卡锡和华沙美国大使馆的外交官员詹姆斯·韦斯特开始了一段疯狂的跨洲恋情,阿伦特深表忧虑,她再次坦诚地告诫被爱情冲昏头脑的朋友:“请不要欺骗你自己,没有一个男人会因为一个女人去改变任何东西,不管是性格或是习惯,这只是女孩子们一厢情愿的幻想罢了。

你要么愿意接受‘原来的’他,要么趁早离开。”阿伦特很少讨论情感,但面对麦卡锡的情感纠葛,她不能不表明自己的态度,联想到她和海德格尔的往事,这番话难免让人唏嘘,不难发现这是她的肺腑之言。

阿伦特始终关注麦卡锡的作品,并给予非常中肯积极的评价。对于经常成为恶评对象的麦卡锡来说,阿伦特的肯定无疑给了她莫大的安慰和支持。麦卡锡的《她们》于一九六三年八月出版,成为她最成功的作品,但成功也使麦卡锡成为众矢之的。

阿伦特在信中安慰麦卡锡,“妒忌心是恶魔”。阿伦特认为,《她们》出版后纽约知识分子对麦卡锡的攻击是妒忌心和群体思维所致。她认为这本小说是麦卡锡向二十世纪三十年代的“过往”说再见的告别之作,“文字非常漂亮”,且“非常有趣”。

随着友谊的加深,阿伦特对麦卡锡的作品表现出越来越浓厚的兴趣。她对《美国鸟》的评价已经没有了旁观者的距离,“在你所有的书中,这是最不具‘社会性’或者说最不关心社会的,也是在语气、表现形式和思考方式方面和我最接近的。

如果你仍然打算把这本书献给我,我会感到非常高兴,请原谅我之前不可原谅的沉默”。在《美国鸟》受到恶意攻击之后,她一方面告诉麦卡锡有哪些人喜欢她的书,以此给她鼓励;另一方面她提出要写篇文章,让出版人把文章印出来发给书商或书店来支持麦卡锡。

在二十五年的岁月中,阿伦特充当了麦卡锡的情感顾问和哲学导师,也见证了她日臻成熟的写作才华,是她坚定的欣赏者和支持者。正如书信集的编者卡罗尔·布莱曼所说的,“她对麦卡锡这位最亲近的美国朋友的忠诚以及绵长的情谊为麦卡锡提供了一个精神家园,让她可以一次次地寻求庇护”。

麦卡锡在评论阿伦特《黑暗时代的人们》时,不仅注意到那些故事中“神秘的北欧风格”,而且还提到“友谊在里面起的作用,这是一种同道者的友谊,新手上路,大家挑着行李一起同行”。她的这种把“同道者”的友谊区别于“亲密关系”的洞察让阿伦特欣喜。

正如该书的编者布莱曼指出的:“对这两种关系的区分是很耐人寻味的,我们在阿伦特的文字中很少发现亲密态度的流露,即使是在她给玛丽·麦卡锡的信中。这不得不让人怀疑,亲密关系对于她来说并不重要,而亲密关系所带来的苦难几乎是一种普世的体验,所以也不值得一写。或者,如果这样的体验触动了她的神经,那么说得越少越好,直到有一天这种体验成为笔下的故事。”

阿伦特曾说过,严肃的友谊是使生活获得意义的东西,她强调不能把友谊和对“单一个体”的浪漫爱情混淆起来,因为对于她来说,后者会成为“两个人的极权主义”,会使两个相爱的人周围的世界消失。在她看来,友谊是对生存维度的延展,是在生活舞台上的共同创造。

在这个意义上,麦卡锡正是一个可以延展其生存维度的人。在为麦卡锡的《思想回忆录:纽约1936-1938》写的前言中,她们共同的朋友伊丽莎白·哈德威克认为,阿伦特“把玛丽看作是一个珍贵的美国朋友,也许是她在这个国家能找到的最好的朋友,在她的性格里,有一点点美国西部精神,有一点点罗马天主教的影响,她既是古典的,又是属于新世界的,她是一个像拉赫尔·法恩哈根那样的沙龙女主人”。

作为小说家,麦卡锡对于感性世界具有浓烈的兴趣和敏锐的观察力,衣服、装饰、食物、风景、八卦、文学、政治,所有这一切都会成为她书信中津津乐道的对象,这使她的信总是绘声绘色,非常有趣,信息量极其丰富。她长期生活在欧洲,成为阿伦特新旧家园之间的一座桥梁,她的书信为阿伦特提供了了解欧洲文学、文化和政治的第一手资料。

相比于沉醉于理性思考的阿伦特来说,麦卡锡具有更丰富的生活经验,她毫不掩饰自己在这方面的长处。一九七五年,阿伦特因为“为欧洲文明所做的杰出工作”获得松宁奖,应邀到丹麦哥本哈根领奖,麦卡锡特地嘱咐她为出席颁奖仪式买条新裙子,阿伦特非常听话地买了裙子,并写信向她汇报。

在她们的关系中,麦卡锡对阿伦特表现出更多的尊重和崇拜。在这本书信集中,我们总能看到这样的文字:“我总想着要写一封值得你看的信”,“我不想写无聊乏味的信给你,我想把自己藏在酒店的房间里,就像一个肮脏的包裹一样,这样我喜欢的人就不会看到我了,其他人我无所谓”,“比尔说你不知道我为什么不写信给你。

我自己也不知道。我想应该是因为你对于我来说太重要,我不愿写一封不值得你读的信给你”。在相当长的时间里,麦卡锡心甘情愿地把自己放在了一个崇拜者和求助者的位置上,她毫无保留地把自己的情感问题展露给阿伦特,这其实是女性友谊中的一大要素,表现了她对阿伦特的极大信任。

从表面上来看,麦卡锡是求助者,阿伦特是施助者,但从情感需求角度来说,两者是同样重要的,甚至可以说,正是麦卡锡的坦诚和信任成为她们友情私人空间的强大粘合剂。

麦卡锡的坦诚也表现在她对阿伦特作品的态度上。阿伦特的权威,不论是在道德上还是知识上,都没有阻止麦卡锡对她的思想提出质疑,尤其是当她的思想晦涩难懂,同时又和麦卡锡本人的现实感产生冲突的时候。在麦卡锡写给阿伦特的第一封信中,她赞扬《极权主义的起源》是“一部真正了不起的作品,在人类思想方面至少领先了十年”,但紧接着她还是指出:“书中确实有些不规范的表达⋯⋯再版时也许应该更正。

”她的这种态度——热情的赞扬和坦率的批评,在后来的二十多年里一直贯穿于对阿伦特作品的评价中。

阿伦特经常把未出版的书稿寄给麦卡锡校读,麦卡锡是个苛刻的读者,总是会提出很多意见,而且毫不隐瞒自己的不同见解。她不迎合奉承,尽管她尊重阿伦特,但更重要的是以一个“同道者”的身份与阿伦特相处。在她们这些往来的书稿修改和评论中,既体现了两个知识分子的自信和独立,又体现了两个知心朋友的信赖和坦诚。

麦卡锡是个敢爱敢恨的人,这一点同样表现在她对阿伦特的友谊上。一九六三年,阿伦特因为写作了《耶路撒冷的艾希曼》遭到了狂风暴雨般的猛烈抨击,当时麦卡锡自己也因《她们》受到纽约知识分子的恶意围攻,即便如此,她还是毫不犹豫地站出来发表文章为阿伦特辩护。

由于法国《观察家》报曾发表过对阿伦特表示恶意的文章标题,麦卡锡毫不犹豫地拒绝了他们的约稿。阿伦特在苏格兰的阿伯丁进行吉福德讲坛的系列演讲期间,麦卡锡精心研究了阿伦特的演讲日程以及自己的时间安排,排除很多困难,多次飞机辗转,去听了系列讲座的第一场和最后一场,“我觉得能够听到你系列演讲的第一场和最后一场非常有意义,这是有意义的形式”。

对于两个同为知识分子的女性朋友,事业上的支持和帮助无疑让她们达到了更高层次的精神契合。阿伦特在世的时候,麦卡锡是她的“御用编辑”,在阿伦特去世后,麦卡锡放下了自己未完成的《食人者和传教士》手稿,开始对阿伦特还只是笔记的《精神生活》(吉福德演讲稿)进行编辑和注释。

这是一项非常艰巨的工作,她花了三年时间。她在“编后记”中写道:“这是非常艰苦的工作,但它给了我和她对话的机会,虽然只是想象之中的,有时候,就像她活着时一样,我们几乎要吵起来。

⋯⋯我会非常想念她,感受着截肢后的痛苦,直到再也感觉不到痛。我知道她已经死了,但同时我又可以清晰地感觉到她在这个房间里的存在,在我写作的时候倾听我的文字,也许沉思地点点头表示赞同,也许无聊得拼命忍住哈欠。”相比于众多文人相轻相斗的轶事,难怪布莱曼忍不住地赞叹她们的友谊“在现代知识分子中无人可以媲美”。

如果说很多人在读这本书信集之前,会有麦卡锡“高攀”阿伦特的感觉,这也是她们同时代一些朋友的评价;但读完这本书信集一定会有完全不同的感受:遇到麦卡锡何尝不是阿伦特的幸运!

阿伦特在一封讨论题为“社会与文化”的信中写道:“趣味是‘组织’的一种原则,也就是说,趣味不仅决定我们会喜欢哪些东西或者这个世界看上去或听上去是什么样的,而且还决定我们在这个世界上会和哪些人相亲相近。⋯⋯我们通过自己的喜恶认识彼此。”这句话也解释了她和麦卡锡之间的友谊为何可以长盛不衰。

尽管阿伦特和麦卡锡在表面上看起来个性迥异,实质上却不无相同之处。据一位她们共同的朋友描述,在她认识麦卡锡和阿伦特之前,她听说她们都是不好相处的人,但实际接触之后却发现她们非常温和、自然。她们“不好相处”的名声主要来自她们的爱憎分明。

阿伦特曾反省自己不好相处的毛病:“我有一个同事,我已经认识他几十年了,现在突然知道他有习惯性撒谎的毛病,没有什么特别原因,常常是一时兴起就许下空头承诺,只是为了能带来好消息。

对于这样的事,照理我没有理由感到那么厌恶。唉,只是反应过激,但这样很难与人相处。”麦卡锡的毒舌更是谁也不饶,这让她在文学界树下很多敌人。然而,她们对于朋友却总是表现出真诚的关切,她们经常在信中讨论她们共同朋友的健康问题。

她们彼此之间也表现出最温暖的一面,麦卡锡写给阿伦特:“亲爱的汉娜,我真的非常想念你。想到你,我有一种想家的感觉。”阿伦特写给麦卡锡:“天知道我为什么今天要写信。我写过数不清的信给你——感谢你,想念你,每次想到你都更添一份亲近和温柔。

问题是,为了给你写信,我得停止想你,思念是件多么轻松的事,而写信却如此麻烦。请原谅我这么想。可是你想啊,早餐时我们吃着你带来的美味果冻,那是我吃过的最好的果冻;晚上我们喝着你带来的葡萄酒。

在早晨和晚上之间的时间,我读着(或整理)你为我修改过的文稿。这样一个无时无刻不在身边的人,你为什么还要给她写信呢?”读着这样的文字,谁又能不为她们之间那份真挚的友爱感动呢?

但是再亲密的朋友也难免会有误会和摩擦,书中提到这两位杰出的女性也会像小女孩一样揣摩对方心思,初读不禁莞尔,再读更添感动。一九七四年麦卡锡邀请阿伦特去她在卡斯廷的家,送别时发现阿伦特走过登机口时头也没回,感到很难过。

她在信中写道:“我们之间的友情正在发生变化,或者已经发生了变化,我认为我的这种感觉不是因为过于敏感或胡思乱想。”阿伦特收到这封信惊讶得说不出话来,她给麦卡锡的回信中承认自己不够敏感,甚至有些迟钝,她恳切地对麦卡锡说:“看在上帝的分上,玛丽,千万别这么想,求你了。

我这么说,当然是为了我自己,因为我爱你,但我想我这么说也是为了你。”对于两个坦诚相待的朋友,误会和怀疑根本没有悄然滋长的机会。

阿伦特的丈夫海因里希去世后的四年多时间里,她们的通信占了整本书信集的三分之一。在海因里希去世之前,阿伦特很少在信中谈论自己的情感,但在他去世之后,她时常向麦卡锡表达内心的痛苦和脆弱,读来尤为感人。海因里希去世后不久,她写道:“我大概没有告诉过你,在过去的十年里,我一直在担心他会突然离去。

这种担心常常几近于恐惧。现在,这些担心和恐惧都不复存在,心中只剩下了一片空白。有时候我想,失去了身体里的这种沉重感我已经没法走路了,这是真的,我感觉自己在飘。

我无法想象未来,想到未来的一两个月就会让我头晕目眩。”面对朋友们一个接一个地离去,她感到了悲凉:“我得承认,我现在很不喜欢这种秋风扫落叶的残酷景象。虽然变老并不意味着,像歌德说的那样,‘渐渐从人群中离去’——这我无所谓——我在意的是这个原先到处都是熟人面孔的世界渐渐地(其实是突然地)变成了一片陌生的沙漠,一眼望去都是陌生的面孔。

换句话说,离去的不是我,而是这个世界在消逝——这是和歌德完全不同的观点。”如果说在一九七○年以前的文字里,我们读到的更多是一个坚强理性的阿伦特,而在最后几年的文字中,我们看到了她柔软感性的另一面。

除了私人空间的亲密关系外,作为知识分子,她们对于公共事务的社会责任心也是使她们的友谊保持持久活力的重要因素。在她们的书信中,她们分享着对麦卡锡主义、数次美国总统选举、肯尼迪被刺、越南战争、艾希曼审判、水门事件以及法国一九六八年五月风暴等重大社会政治事件的见解和观点。

一九六○年代,美国政治局势动荡不安,社会秩序混乱,阿伦特考虑和丈夫移居瑞士,但麦卡锡请求她不要放弃美国这个“新共和国”。阿伦特显然听从了这个建议,并完成了一系列关于美国政治的作品,如《论革命》(1963)、《论暴力》(1969)和《共和国的危机》(1972),对宪法与人权法案中所蕴含的政治原则进行了批判性思考。

同一时期,麦卡锡践行了阿伦特提出的公民义务,积极参与反对越战的活动,并亲赴河内和南越。麦卡锡曾感慨“什么样的生活造就什么样的人,这是不可轻慢的真理”,也许我们也可以说,“什么样的朋友造就什么样的人”。

阿伦特和麦卡锡从盛年共同走进老年,一起经历了人生中最为重要也是最为丰富的阶段,读她们书信中那些关于生命、疾病和死亡的感悟,仿佛亲历了她们的人生,在心灵上已与她们亲密无间。当一九七五年阿伦特因为突发心脏病去世时,相信每个读者都会有失去朋友的悲痛,或者说,是失去了两个朋友。

和小说不同的是,这样的结局不可能有任何改变,甚至不可能有任何想象的空间,生命的结束意味着文字的终结。所幸的是,这本书信集完整地保留了这两个杰出女性二十五年里的所思所想,以及她们的快乐和悲伤。

对于研究当代欧美文化史和文学史的人来说,这本书显然能够提供弥足珍贵的史料。她们在书信中谈论的朋友和熟人大多是闻名于哲学界、文学界和出版界的人物,她们亲历了一系列重要的历史事件,并且以知识分子的责任感和洞察力对这些事件进行了独立于政治利益的评论。

然而,作为一本朋友之间的书信集,再精彩的历史事件也只是她们存在的背景,真正吸引我们的还是这些书信的主人,是她们之间那份真挚热烈的友情。对于当今这样一个“朋友”一词要么泛滥成灾要么暧昧不清的时代来说,阿伦特和麦卡锡之间互相欣赏互相尊重彼此忠诚的友谊作为一种美好的向往,让人格外艳羡。

文中所有信件引文均出自《朋友之间:汉娜·阿伦特、玛丽·麦卡锡书信集(1949-1975)》

![范汉杰打仗怎么样 [转载]我爸李福祥押送范汉杰见林总(平山虎)](https://pic.bilezu.com/upload/e/3e/e3eefaeacb699f879a9e272add78800f_thumb.jpg)