柏桦诗歌 柏桦忆张枣:着迷于现代汉诗试验的诗人

摘自:柏桦 著 《左边:毛泽东时代的抒情诗人》 江苏文艺出版社 2009年4月 出版

在一个寂寞而沉闷的春日下午我向年轻的张枣发出了确切的召唤,很快收到了他的回信。他告诉我他一直在等待我的呼唤,终于我们相互听到了彼此交换的声音。诗歌在40公里之遥(四川外语学院与西南师范大学相距40公里)传递着他即将展开的风暴,那风暴将重新修正、创造、命名我们的生活——日新月异的诗篇——奇迹、美和冒险。

我失望的慢板逐渐加快,变为激烈的、令人产生解脱感的急板。

1984年3月末的一个星期六下午,彭逸林熟悉的声音从我家黑暗的走廊尽头传来,我立刻高声喊道:"张枣来了没有?""来了。"我听到了张枣那紧迫的声音。

从这天下午四点一直到第二日黎明,有关诗歌的话题在转瞬即逝的春夜绵绵不绝。我们像前辈诗人芒克和多多一样继续着一场新的诗歌决斗。他不厌其烦地谈到了一个女孩,谈到了岳麓山、橘子洲头、湖南师院,谈到了童年可怕的抽搐、迷人的冲动,在这一切之中他谈到诗歌,谈到庞德和意象派、谈到弗洛伊德以及注定要死亡的爱情……一个痛惜时光流逝的诗人,一个被死亡、青春、瞬间笼罩的诗人,一个孤独的年轻漫步者,他已来到重庆的歌乐山。

交谈在继续。诗篇与英雄皆如花,我们要来酝酿节气。

在半夜,我打开了窗户。校园沉寂的芬芳、昆虫的低语、深夜大自然的停匀呼吸,随着春天的晚风吹进了烟雾缭绕的斗室。发白的蓝花点窗帘被风高高吹起,发出孤独而病态的响声,就像夜半人语。这时他在一张纸上写下"诗谶"二字,并画了一个圈将它圈上;接着他又写下"绝对之夜",并在这四个字下面连续划出三道有力的横杠。

我们的友谊(本该在半年前就开始的友谊)随着深入的春夜达到了一个不倦的新起点。说话和写诗将成为我们频繁交往的全部内容。他在一首《秋天的戏剧》中记录了我们交往的细节:你又带来了什么消息,我和谐的伴侣

急躁的性格,像今天傍晚的西风

一路风尘仆仆,只为了一句忘却的话

贫困而又生动,是夜半星星的密谈者

是的,东西比我们更富于耐心

而我们比别人更富于果敢

在这个坚韧的世界上来来往往

你,连同你的书,都会磨成芬芳的尘埃我们就这样奔波于北碚和烈士墓之间,奔波于言词的欢乐之间。那时还没有具体事件。

在四川外语学院,夜半的星星照耀着一条伸向远方的铁路,我们并肩走着,荡人的春气,森林或杜鹃正倾听我们的交谈,他的声音变得柔和而缓慢,"东方诗人表达聪慧、明智、愉快的内心生活和体现我们对文字工作和精神境界的偏爱和禀赋,老子、陶渊明、毛泽东正是顺应了这种倾向的圣人。

诗人的事业是从30岁才开始的(当时他只有22岁)。诗的中心技巧是情景交融,我们在15岁初次听到这句训言,20岁开始触动,20—25岁因寻找伴侣而知合情,25—30岁因布置环境而懂得‘景’,幸运的人到了30岁才开始把两者结合。

中国人由于性压抑,所有人只向往青春期的荣耀,而仅有几个人想到老年的,孔子、老子……因而成了例外。

"他谈得最多的是诗歌中的场景(情景交融),戏剧化(故事化),语言的锤炼,一首诗微妙的底蕴以及一首诗普遍的真理性。他那时正热爱庞德的意象派和中国古典诗词(这刺激了我并使我急匆匆地将"历史"和"李白"写入诗中),他温柔的青春正沉湎于温柔的诗篇,他的青春也焕发了我某些熟睡的经验。

我的感受一直多于他的技巧,我曾在另一个春日的下午,在歌乐山一个风景如画的明朗斜坡,对他谈到秋天是怎样在1965年从一间教室、一件暗绿色的灯芯绒开始的:这是1965年初秋的一天,一夜淅沥的秋雨褪去了夏日的炎热,在淡蓝的天空下,在湿润的微风中,我身边的一位女同学已告别了夏日的衣裙,换上了秋装——一件暗绿的灯芯绒外套。

由于她刚穿上,我自然而然地就闻到了一种陈旧的去秋的味道(需知这件衣服在衣箱里已沉埋了整整一个春夏秋冬),这味道在今天清晨突然集中散发出来,便被我终生牢记了,那可是最精确的初秋的味道呀(充满人间稚气的温暖)!

时光在经历了"盛大的夏日"(里尔克)后,正在渐凉地到来并悄悄地又阴凉地流逝。接着又是秋游,她仍旧穿着那件灯芯绒……"在初秋的日子里,/有一段短暂而奇效的时光——"(丘特切夫《在初秋的日子里》)张枣倾听着我的感受,同时不久也创造出完全属于他的《灯芯绒幸福的舞蹈》。

我们彼此就这样幸福地学习着,我甚至还想用狄兰·托马斯、西尔维亚·普拉斯和法国早期象征派诗人的风格改变他雍容的节奏,但那只能是我徒劳而美丽的幻想了。

急躁而快乐的四月,欧阳江河来重庆西南师大作"离经叛道"的现代诗讲演(这种类型的讲演在1985—1986年曾风靡全国),我们三人相聚,形成我当时最核心的诗歌圈子。张枣就在这时读到了让他吃惊的《悬棺》,同时在周忠陵处打印了他的第一本个人诗集《四月诗选》。

这一年初冬的一个黄昏,他拿着两首刚写出的诗歌《镜中》、《何人斯》来到我家,当时他对《镜中》把握不定,但对《何人斯》却很自信,他万万没有想到这两首诗是他早期诗歌的力作并将奠定他作为一名诗人的声誉。他的诗风在此定型、线路已经确立并出现了一个新鲜的面貌;这两首诗预示了一种在传统中创造新诗学的努力,这努力代表了一代更年轻的知识分子诗人的中国品质。

《何人斯》是对诗经"何人斯"创造性(甚至革命性)的重写,并融入个人的当代生活和知识经验;他诗中特有的"人称技巧"已运用得相当娴熟了,他擅长的"你"、"我"、"他"在其中交替转换、推波助澜形成一个完整的布局,故事在两个人物中展开、指向一个戏剧性冲突。

他在后来写的《秋天的戏剧》中,这种巧妙的"人称技巧"达到了高峰。

全诗共8节,除第一节和最后一节是必要的引语和结语外,中间六节写6个人,就像6个演员在他的带领下在一个舞台表演"秋天的戏剧"。而他于1986年11月13日写于德国的《刺客之歌》,演员被最大限度减少到二人,不像《秋天的戏剧》人物众多,出场入场、缤纷壮丽。

在此,他把自己的形象出神入化地平均分配给了刺客和太子。两副面孔——两种语气——两个相同的命运——太子与刺客在一片素白的河岸为我们上演了"风萧萧兮易水寒"的惊心场面,一首小诗被委以重任并胜任了极端的时间。

故事就这样开始了:那刺客仿佛染上了乡思的烦躁,坚决要去赴那一片血花,舟楫在叮咛、酒与剑已必备、英俊的太子向我们走来、热酒正在饮下……那刺客速疾如梦,那太子幽渺沉郁;寂寞在烧痛,死亡在渴盼……语调就是态度、就是信仰、就是决心,幻觉中张枣代替了故事里的主角(诗人作为第三人称出现),代替了历史中的一个画面,那画面最单纯的部分、最幸福最动人的空间——仅仅的一小点。

我第一次(接着是好多次)读到这首诗时,诗中的每一个言词似乎都在脱颖而出,它们本身在说话、在呼吸、在走动、在命令我的眼睛,我必遵循这诗的律令、运筹和布局,多么不可思议的诗意啊,无限的心理的曲折、诡谲、简洁、练达,突然贯穿了、释然了,一年又一年,一地又一地,形象终于在某一刻进入了另一个幻美的形象的血肉之躯。

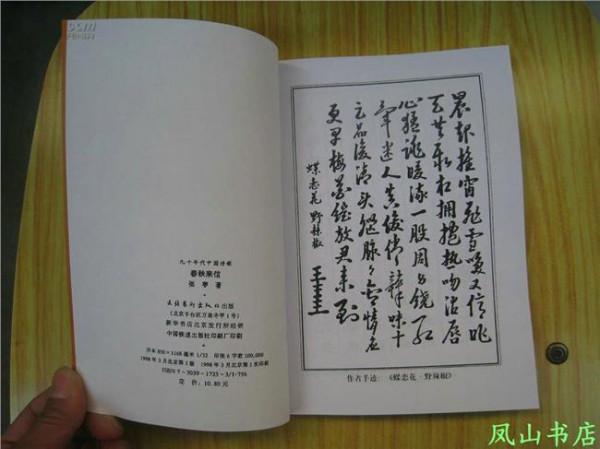

而《镜中》还应该被理解为是《何人斯》之前一首优美隽永的插曲。它在一夜之间广为传唱的命运近似于徐志摩的《再别康桥》或戴望舒的《雨巷》。

这婉妙的言词组成的元子,这首眷恋萦回的俳句式小诗,在经历了多少空虚和往事的邂逅,终于来到感性的一刹那——落梅的一刹那,来到一个陈旧的词语——"镜中"。我还记得我当时严肃的表情,我郑重告诉他:"这是一首会轰动的诗……"他却忧虑着,睁大双眼,半信半疑。

《镜中》、《何人斯》迎合了他不久写出的一个诗观。这个诗观的中心是传统精神,恰好符合了他的艺术实践:"历来就没有不属于某种传统的人,没有传统的人是不可思议的,他至少会因寂寞和百无聊赖而死去。的确,我们也见过没有传统的人,比如那些极端个人主义者和浪漫主义者,不过他们最多只是热闹了一阵子,到后来却什么都没干。

而传统从来就不尽然是那些家喻户晓的东西,一个民族所遗忘了的,或者那些它至今为之缄默的,很可能是构成一个传统的最优秀的成分。

……如何进入传统,是对每个人的考验。总之,任何方式的进入和接近传统,都会使我们变得成熟,正派和大度。只有这样,我们的语言才能代表周围每个人的环境、纠葛、表情和饮食起居。"

他着迷于他那已经开始的现代汉诗的试验,着迷于成为一个古老的、馨香时代的活的体现者。他不止一次告诉我,中国文人有一个大缺点,就是爱把写作与个人幸福连在一起,因此要么就去投机取巧,要么就碰得头破血流,这是十分原始的心理,谁相信人间有什么幸福可言,谁就是原始人。

痛苦和不幸是我们的常调,幸福才是十分偶然的事情,什么时候把痛苦当成家常便饭,当成睡眠、起居一类东西,那么一个人就算有福了。他在我的印象中基本没有任何世俗生活的痛苦,他的痛苦仅仅是因为时光寸寸流逝,因为死亡是无法战胜的,因为"一江春水向东流"的青春将不再回来。他的这种纯粹诗意的力量对于我当时的心情是一个很大的安慰。

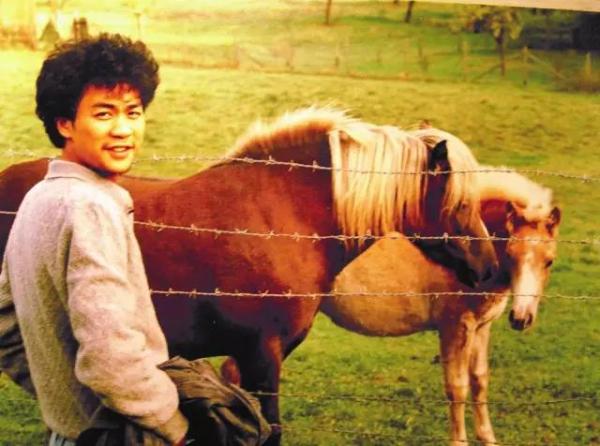

来自烈士墓的风尽是春风,他在这春风中成了60年代出生的人的楷模(至少在当时,在重庆),那时,四川外语学院和西南师范大学有两个忘记了外部世界、交往十分密切的诗歌圈子,前者以张枣为首(其中包括付维、杨伟、李伟、文林、付显舟),后者以我为首(包括郑单衣、王凡、刘大成、王洪志、陈康平)。

他在这两个圈子里英俊地游弋,最富青春活力,享受着被公认的明星身份。按中国的说法:"10岁的神童、20岁的才子、30岁的凡人、40岁的老不死。

"他当时只有23岁,正值才子年龄,锐气和理想都趋于颠峰,还未进入平凡、现实的30岁,潦倒暮气的40岁更是遥遥无期。但他对自己的形象却有相当提前的把握了。他很清楚地知道他是作为新一代知识分子的典型形象出现的,这种形象的两个重点他都有:一是高级知识配备,二是轻松自如的爱情游戏。

尤其是第二个重点,使他的日常行为表现得极为成熟,对于像我这样50年代出生的人来说,他甚至应该是敏感的早熟。可有一点他又与我一样,而不同于其他一些年轻诗人:他一开始就喜欢今天派的作品,尤其是北岛和舒婷,即便他并不像他们那样写(这或许来源于他那"传统"的诗观吧)。

他的气质从某种角度说是旧的,甚至是保守的,但这是他的赏心乐事,也是他自认为先锋的乐事;他有时比我还要旧,天生的80年代的怀旧者;他甚至愿意成为辜鸿铭这样的人——一个不合时宜的反对派,或李渔式的享乐主义者,带着他的家庭戏班子在明媚的江南、在清朝穿梭梦游。

诗歌之鸟已经出发,带着它自己的声音。张枣的声音那时已通过重庆的上空传出去了,成都是他诗歌的第二片晴空,接着这只鸟儿飞向北京、飞向马克思的故乡德国。啊,一只鸟儿,孤独而温柔,拍动它彩色的翅翼投入广大的人间,那幸福是多么偶然……天空是多么偶然……

![柏桦现实 [评论]向我所知道的现代汉诗最佳抒情诗人柏桦致敬](https://pic.bilezu.com/upload/d/17/d17f21307569d6b6b6cea4531c850fe0_thumb.jpg)