山东大学高亨 学映北斗 风范长存—高亨先生和山东大学

1963年11月,在中国社会科学院哲学社会科学部第四次委员会(扩大会议)即将闭幕时,高亨先生与其他九位先生一起,受到毛泽东主席小范围的接见。接见时,毛主席对高先生的研究工作多所鼓励。返济后,高先生把自己的著作《周易古经今注》、《诸子新笺》等六种寄呈毛主席。

毛主席在回信中称赞高先生的著作"高文典册,我很爱读",对高先生的研究成果给与了高度的肯定。这也就有了毛主席亲笔题写的校名。高先生给山东大学带来了难忘的记忆与辉煌。

每当看到奔放遒劲的山东大学校名,我们也不由自主的想到高先生,想到高先生在山大的岁月。

1953年夏,静谧宜人的青岛山东大学校园。一位对中国传统学术深有研究的学者,带着白山黑水的仆仆风尘,来到了这里。这就是高亨先生。这一年他53岁。

高先生是通过陆侃如、冯沅君先生的介绍,受聘于山东大学的。

作为清华国学研究院第一期毕业生,在来到山大之前,就已经在中国古代学术的研究上,取得了卓著的成绩。已经出版的著作如《庄子今笺》、《老子正诂》、《周易古经通说》、《周易古经今注》等,早已在学术界产生了重要的影响。

这是运用传统的朴学方法和现代治学方法相结合产生的一批学术成果。但是,在来到山东大学之前,日本帝国主义的侵略战争,旧社会的动荡时局,已经使高先生辗转任教于多所学校。流荡不居的生活,使这位矢志于学术研究的学者深感痛惜。来到山大,高先生是希望在新中国的温暖阳光下,能够安下心来,踏踏实实的为新中国的学术繁荣,做出自己的贡献。

五十年代初的山大,在著名学者华岗校长的主持下,和新成立的国家一样,正一派欣欣向荣。文史两系尤可谓名士如林,学术气氛十分浓厚。优雅的环境,相当齐备的图书资料,又为传统学术的研究提供了良好的条件。刚刚踏入山大的高先生,面对着领导的热烈欢迎和友人的诚挚情谊,内心真有一种如归的感觉,激发出了无比的热情。

在此后的几年内,他不但承担了繁重的教学任务。为本科生开设基础课和选修课,而且取得了丰硕的科研成果,陆续发表了《墨经中一个逻辑规律——同异交得》、《周代大武乐考释》、《商鞅与商君书批判》等十余篇重要学术文章,还出版了《诗经选注》、《楚辞选》(合著)、《墨经校诠》等专著。其成果之丰,令人赞佩。

高先生的卓著成绩,不但使他担任了校学术委员会的委员,还受聘兼任中国科学院哲学社会科学部哲学所研究员(即我们通常说的“学部委员”)。从1956年7月开始,与冯沅君先生同时被聘任为副博士导师(当时情况与现在不同:学习苏联,设副博士学位,学制四年。

导师资格遴选极严,山大文科只有两名,全国也很少。六十年代后这种制度取消)。这些,给高先生带来了更强大的动力。虽然学校的搬迁(由青岛到济南)和随之而来的三年经济困难时期,对高先生的生活和研究带来了一定的影响,但仍然取得了一批重要科研成果。

一批眼界开阔、颇有新见的论文如《上古乐曲的探索》、《周颂考释》(上、中、下)、《试论晚周名家的逻辑》等,专著《文字形义学概论》、《诸子新笺》、《周易杂论》、《上古神话》(与董治安合著)等,在学术界产生了积极反响。

特别对晚周名家的研究,钩隐抉微,爬罗疏证,创造性的总结出先秦名家的七个逻辑法则和公孙龙的五个逻辑法则,补充了先秦诸子研究的一个缺陷。其析理之精,论断之确,前无古人。而文字形义学的研究,则开辟了文字学研究的一个新的方面。这正表现出高先生在学术研究上的精见覃思和一种不拘于传统见解的创造精神。

科研上的丰硕成果,是高先生拚搏精神的结果。熟悉高先生的人都知道,高先生每天四点起床,即伏案工作,早饭后接着进行,只有中饭后才稍事休息。几十年来都是如此。其工作之专注,也常令人感动。高先生喜欢吸烟。但常常有抽一半就掐灭在烟灰缸中的情况。

高先生也很少串门或闲谈一些无关学术的事情。他确实是把一切时间都用在了学术研究上的。但是,另一个方面,对学生的培养教育,高先生同样是付出了大量的心血。他把教好每一个学生,看作是自己的重要职责,看作是培养建设新文化人才、新的学术人才的基本途径。

因此,他总是以高度的责任感,精心准备每一堂课的教学。高先生的备课本总是写得整整齐齐的,做出了各种标记,甚至于个别的字还标出了标准读音。

不但自己新开的选修课程是这样,即使是讲过多次的基础课,也是这样。在我们一般人看来,像高先生这样造诣精深的大学者,给一般的本科生讲课,那还不是轻而易举的事情么!但在高先生,却半点没有这样的想法。了解情况的人每每谈到,在课堂上,高先生用他那抑扬顿挫的语调,清晰逻辑的表达,生动丰富的内容,深深的吸引着同学。

听过之后,都会清晰的印在脑子里。高先生的课常常是座无虚席。曾经有幸聆听过高先生讲课的人,常常感到是一种享受。

这样的讲课效果,当然不仅仅是讲课的艺术问题,更重要的是讲课的内容。高先生总是将自己的研究成果有机的结合在授课的内容之中,既深刻又新鲜。当然会唤起同学们的学习兴趣。我没有聆听过高先生的讲课,但有幸看见过先生的备课笔记,里面常常有"我们以为"如何如何的表述,这常常就是高先生独到的见解和观点。

而这些见解又不是武断的、硬加上去的,而是有分析、有根据的。这就不仅仅是教给同学们一个结论,同时也教给同学们取得结论的方法。这是富有启发性的。

高先生对于后学的培养,更令人感动的例子,是对于青年助手的关怀和帮助。高先生被聘为副博士导师之后,系里确定董治安先生为高先生的助手。当时董先生刚刚大学毕业留校不久。关于当时的情景,让我们来看一看四十年前的一位记者写的《高亨教授和他的助手》报道中的几段:

“高亨对董治安的爱护,更多的表现在传授知识和经验上。1956年董治安刚毕业做助教时,高亨就以每周三次、每次约三小时的功夫,对董治安进行辅导。”这是在高先生担负着繁重的教学和科研任务、身体又不是很好的情况下,为年轻学子付出的劳动。

在实际的教学中,高先生更是注意仔细指导。有一次董治安先生讲楚辞课,当时,对于讲课经验不足的董先生来说,这一部分内容不是很容易处理。因此,“高亨为帮助他讲好这一课,给他修改讲稿。

不但将讲稿中一些不正确的观点进行了修改,就连字、句、标点也逐个作了修改,重要的地方加了圈点,许多地方还加了批语。这样,他觉得还不够,又把自己讲授这一课的底稿拿出来给董治安参考。以期在内容上能够讲得更充实、新颖一些。”(光明日报1961年9月28日二版)

于细微处见精神。这就是高先生对于年轻学子的一番苦心。

高先生对于年轻学子的具体帮助,不仅仅是一位先生对于助手的爱护。实际上,它包含了高先生对于年轻一代学子的极大期望。因此,高先生不仅仅在具体问题的帮助上灌注着无微不至的热情,更重要的是在治学的方法和门径上,根据自己多少年的经验,给与具体的指导。

高先生在清华国学研究院读书的时候,曾经亲炙王国维、梁启超两位先生的教诲,毕业之后几十年的教学和研究经验,对于研究古代学术的方法,深有体会,指导自然、有效而实际。比如,对于研究先秦文学,他十分强调一种博通的眼光,要求“先秦时期的文史哲这几门都要学。

”他并且举例说,《庄子·天下篇》是一篇很好的文学作品,但又是一篇重要的哲学论文。单研究文或哲,都不能全面深刻的理解这篇文章,所以要博览先秦时期的文史哲方面的著作。

这在今天学习先秦文学的人来说,好像是显而易见的,但在那个时候提出,还是颇具眼光的。他的研究课题本身就包括了文史哲以及小学等方面。而要博览群书,就要掌握一定的工具。

高先生强调的就是一定要掌握《说文解字》。这是一种基础的功夫,高先生形象的把这个要求比喻为要练好"童子功"。高先生自己就是这样做的。高先生自己不但能够背诵《说文》,而且能够背诵《说文段注》。加上他对古代典籍的广见博识,因而,他在研究中就游刃有余,每每能够互相发明,胜见迭出。

当然,这种方法在今天看来,基本上还是继承清代朴学的治学道路,现在的条件和可能,很难让现在的研究者完全按这种方法作下去,我们可以用更现代的方法来进行学习和研究。

但是,这种强调基础、强调基本功训练的思想和培养人才的方法,无疑是永远不会过时的。正是这种要求,才培养出了高先生之后一代基础扎实、学术眼光开阔的继承者。这对我们今天的学术现实来讲,是极有借鉴意义的。

“文化大革命”中的1967年,在毛主席的直接干预下,高先生被“借调”到北京,实际是被保护了起来。这是一个不适宜进行学术研究的年代。但高先生并没有停止自己的研究工作。他利用当时的形势,出版了《商君书注译》,并做着其他的研究准备。

因此,“文化大革命”一结束,在短短的78、79两年,就修订出版了《周易古经今注》、出版了《诗经今注》、《老子注译》等著作。这是高先生以耄耋之年、病弱之躯完成的科研成果,这要付出多大的精力、又需要多大的毅力啊!

此后的高先生,由于青光眼,视力极度微弱;肌肉萎缩使他不能下床活动。这些都妨碍了他的学术研究。这不但是身体上的痛苦,更是精神上的苦恼。他只能带着深深的遗憾,没有来得及看到他最后一部学术著作《古字通假会典》的出版(这部180多万字的工具书,高先生从1934年开始搜集资料,费去他五十年的心血。

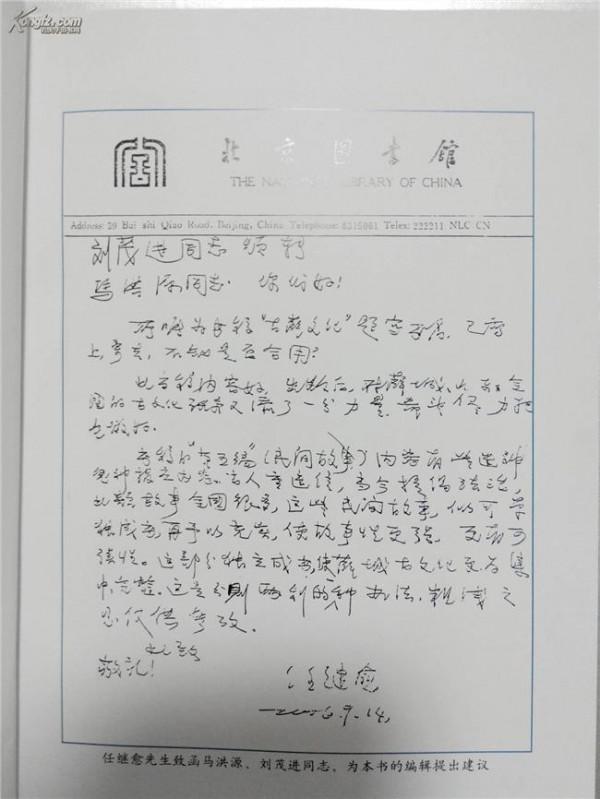

董治安先生从1981年开始整理,几经周折,在高先生逝世三年之后,才得以出版),於1986年告别了他深深挚爱的学术事业。

高先生的事业留在山大,高先生的心也留在山大。他虽然从“文革”中就住在北京,但他的心从来没有离开过山大。在山大1981年校庆的时候,高先生情满泉城,赋诗志庆,祝愿山大事业的发展:“神州儿女俱英雄,四化高峰自可登。千佛山边万树绿,大明湖畔百花红。竞驰革命星旗下,同在春风化雨中。五十五年齐鲁地,泰山耸耳听书声。”

一位以“三书”(读书、教书、著书)生活为职志的先生,以他勤奋刻苦的研究精神,给我们留下了丰富的学术遗产;又以热爱学生,关心后学的博大胸怀,赢得了学生的爱戴。山大将会记住,山大的学生们将会记住这位勤奋不懈而成就卓著的学者,这位待人宽厚的长者和导师。高先生的精神和风范,将长留人间。

注:指校庆五十五周年。当时校庆计算是以1926年山东大学成立为标志,1981年正是五十五周年。经过历史档案的查证证实,山东大学成立应以1901年山东大学堂的成立开始计算,2001年为校庆100周年。