法治典故:苏格拉底的审判

西方文明源于古罗马文明,古罗马文明源于古希腊文明,而古希腊文明的一个精品,则是以万神之王宙斯的女儿智慧女神雅典娜之名命名,并尊其为城市保护神的雅典城邦。

直至今日,雅典城邦连同她的故事,不仅是许多历史学家,也是社会学家、政治学家及哲学家们研究的对象。关于雅典城的故事记载,可谓是汗牛充栋。

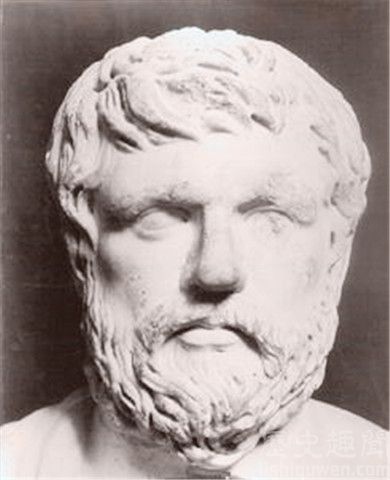

在雅典城建立后的数百年间,这座以智慧、勇敢和民主体制著称的城邦经历了无数的刀兵和天灾,却在智慧女神和说理女神的荫护下,始终屹立不倒。然而,在公元前399年,雅典城却开始走向了衰落了,而且是从精神上被彻底打败了,对手是一个七十岁的老人,一位被称为“西方的孔子”的哲人,因为一场审判。

两千多年后,历史学家对于这场审判所做的评价是:在西方文明史上,除了对耶稣的审判和处死之外,再也没有任何的审判和处死,给人留下如此深刻的印象了。

没人反对这个观点或者可以说是结论。甚至有人说:基督耶稣的审判和处决,是《圣经》中的记载。而《圣经》毕竟是一部宗教经典而不是历史。或者说,基督耶稣被审判和处决,其在十字架上的受难从宗教意义上而言是为了完成神的使命,并以其复活证明神迹的存在。

而作为一个肉体凡人的苏格拉底,在公元前399年那场审判中,刻意而决断地选择了死亡,坦然与微笑后面,隐匿的到底是什么:是为了弘扬学说而杀身成仁,还是嘲讽所谓雅典城邦民主模式的虚伪?

假说与推理,林林总总,不一而足,但大多是隔靴搔痒,雾里看花,臆断古人。 1989年,一位80岁的老人,美国新闻记者I.F斯东,在临死前出版了他生命中最后十年的研究结果,做出了最大胆的假设与推理:七十岁的哲学家、雅典城受人尊重的老人苏格拉底,感受死亡将至,在无法忍受病痛和悍妻折磨和自己的学术结果不为世人所接受的情况下,策划了自己的死亡方式,以一场浩大的审判,以法律正义的名义,判处自己死刑。

把自己生命的余烬,凝成一个死亡之谜,给后人留下了一道人文学科的“歌德巴赫猜想”。

人们将因为好奇而探寻他的死亡的原因,也正因为探寻而发现并惊叹于他的哲学理念的先知力,如同一群寻宝者,不辞辛苦进入溶洞,根本没有宝藏存在却发现了一处史前人类文明遗迹一样。

这场谜一般的审判从一开始,就是一次场面壮观的人民审判。

说其壮观,一点也不过火,因为这场审判仅法官就有500名,是从雅典城中享有公民权的市民中通过随机方式抽选出来的,其中有贵族,有哲学家、但更多的是“漂洗羊毛的、做鞋的、盖房的、打铁的、种田的、做买卖的……”(苏格拉底的原话,记载在苏格拉底弟子色诺芬所著的《言行回忆录》中)其中有苏格拉底的朋友,也有他的敌人,似乎代表着最广大雅典城人民的利益,当然,妇女和外邦人除外,因为他们没有公民权。

我在这里,没有提到奴隶,因为在古希腊与古罗马的法律中,奴隶并不是人而是一种财产,采用法律的格式语言说,他们是物,是会说话的财产,是法律关系的客体而不是主体。

在这场审判中,法官的数量是如此之多,以至于没有一幢建筑所能容下所有人,特别是数量更为庞大的旁听者,因此审判是在露天剧场进行的,在这里,苏格拉底的一个朋友,古希腊最著名的喜剧家阿里斯托芬所创作的喜剧曾经给市民们带来欢乐,也正是在这里,雅典人审判并最后决定处死他们的哲学家苏格拉底。

下面,笔者打算以导游解说的身份带大家进入法庭,聆听一下这场古老而扣人心弦的审判。

合议庭组成:法官数量:500名。

公诉人:三名雅典城普通市民,主公诉人为一名鞋匠,苏格拉底是他的客户之一,苏老对其手艺评价甚高,当然是指制鞋而不是指公诉艺术。在古希腊法律中,市民不仅可以就受侵害的个人利益提起诉讼,也可就公众利益提起公益诉讼。

罪名:不敬神祗和以歪理学说腐蚀青年。

被告人:苏格拉底,男,七十岁。

职业:无业(因为哲学家在当时显然并不是一个可以赖以谋生的职业)。

政治面貌:雅典市民,享有公民权。

兵役状况:已服(年轻时曾为雅典城邦而战,且因为作战勇敢而受到战友的尊重)。

不良记录:经常在雅典城的路上及市场中拦截他人而并与之探讨生命的意义,只有在人们不堪其扰并承认对于人生意义一无所知时才停止纠缠,不顾及别人为了谋生而忙碌烦躁的心情。

口头禅:其实我真的什么都不知道啊。

诉讼代理人:许多人争当他的辩护人,包括他的得意弟子柏拉图(就是以精神恋爱法和《理想国》闻名于世的那一位),但苏老觉得还是选择自行辩护的好,将这份展示口才的机会留给了自己。

诉讼背景及形势分析:总体对于苏格拉底比较不利,因为当时的雅典城正处于一个微妙的历史阶段。雅典城一向以民主作为自己城邦的信仰和价值构建体系,并蔑视同是希腊文明的另一个城邦代表斯巴达的存在价值,这是一个以纪律、尚武精神、荣誉甚至严酷的优胜劣汰生存法则为基础构建的城邦,也是希腊半岛中唯一能与雅典争夺霸主地位的城邦,在审判发生之前,爆发在两者之间的伯罗奔尼撒战争持续达数十年之久,希腊大大小小的城邦几乎全被卷了进去,要么站在这边,要么站在那一边。

这场战争,与其说是争夺希腊霸主地位的战争,不仅说是两种城邦组织模式的竞争,套用一句时尚的话,就是不同意识形态间的热战。

公元前399年,也就是我们这场审判发生的那一年,雅典城正面临空前的政治危机。

雅典城引以为豪的是自己城邦的民主传统和智慧。正如这个城市以希腊神话中的智慧女神雅典娜为自己城市的保护神一样,这个城邦供奉的另外神祗是说理女神倍多和议会之神宙斯阿戈拉奥斯,这也是雅典城理性和民主代议的象征。

但是,在与斯巴达的战争中,雅典城却面临着斯巴达强大战争机器的所带来的生存压力。战争期间,郊区大量的难民逃入城中,剧增的人口给城市设施和公共卫生带来了极大的压力,导致瘟疫流行,雅典城最著名的统帅伯利克里也在瘟疫中染病身亡,此外还有大量的青壮年男子,包括自由民和奴隶,这一切,都严重削弱了雅典城的实力。

更可怕的是信仰的丧失和对于雅典城传统民主制度怀疑情绪的泛滥。在伯罗奔尼撒战争中失败之后,公元前411年和404年,雅典城发生了两次政变,政变者以寡头政体的方式组建了城邦新的领导体制,但由于他们的权力来源于暴力而不是来源于选举,在历史上,他们被称为“僭主”,其意即为谋权篡位的人。

更要命的是,这些政变者中有几位是苏格拉底的学生,他们在夺权成功之后,也曾经邀请苏格拉底加盟,一来是想借用他的知名度和号召力,二则苏格拉底对于雅典城传统的民主制度也颇有微辞,长期持嘲讽批判的态度,这让人们误以为他也反对民主政体。

两次僭主统治的时间都不长,有着深厚民主传统文化底蕴的雅典人民很快就推翻了他们,政变者受了审判,被处决或是流放。

但雅典仍余悸不安,败给斯巴达后,雅典城需要一个内部敌人,确切地说,雅城需要一个替罪羊来承担失败的责任。

苏格拉底对此一无所知,他仍沉醉在扮演着“雅典牛虻”角色中,大街上、树下、澡堂里,谈论生命、艺术、哲学和政治,批评着他所看不惯的一切。

公平地说,在他的心灵深处,还是深深地热爱着雅典城的,要不然,他也不会为她而战并看着最好的朋友在身边阵亡。牛虻的存在的目的并不是咬死牛,而是通过叮咬使牛奔跑而保持活力,这也是苏格拉底对于雅典城与众不同的爱的表达方式。

苏格拉底批评雅典城的传统民主制度并不是在雅典战败后,而是从青年到中年,五十知天命,六十耳顺,七十古来稀,可这位西方的孔子七老八十了火气却一点没减,他对于雅典城的激烈批评从来没有停止过。

他认为:既然鞋匠做鞋需要专门的技艺,盖房子要请建筑师提意见,扩充海军会请专业造船者参谋参谋,简单的工作都需要专业人员,那么,为什么城市管理者、法庭的法官却是通过选举产生的,不需要专门的技术培训呢?鞋匠最重要的任务就是制好靴子,铁匠存在的价值就是打出锋利的武器,由他们投票决定是否对另外一个城邦开战,简直是开国际玩笑。

苏格拉底在阐述他的观点的时候总喜欢拿鞋匠和铁匠做比喻,这也为他的命运埋下了某种必然的伏笔,因为起诉他的公诉人中就有一个鞋匠,苏格拉底的鞋子就是他做的,手艺不错。

雅典强盛时期,苏格拉底的奇谈怪论无人反感,人们躲闪他只是因为他太喜欢提问和辩论了,而且许多问题直击心灵深处,是人性本能躲闪的东西。人们对于他的提问,总是说:得了吧,苏格拉底,别再问我了,其实您什么都知道。

苏格拉底也总是对着苍穹喃喃自语:我什么都知道?其实我什么都不知道啊。

在雅典城的黄金时代,衣着褴褛的苏格拉底似乎成了雅典城的一个街景,是雅典城繁荣、民主和兼容并包的象征,人们害怕和苏格拉底的交谈,因为和他的谈话太过于犀利和沉重,但人们也总喜欢请他喝一杯或泡个澡,或请他参加某个宴会。

雅典城当时容忍他的存在和他的批评甚至引以为荣,因为雅典城的自信、强大甚至傲慢。

公元前399年的雅典城,时势不同了。

僭主统治虽然已经被民众推翻,但雅典城的公众仍然沦陷在不安、怀疑、躁动的情绪中。

那个糟老头子还在那边唠里唠叨的。

苏格拉底的学生和支持者对于苏的最终命运并不操心,因为无论是雅典城还是法庭,真正想置苏格拉底于死地的人并不多,因为谁也不想背上杀贤的罪名。更何况,陪审团的五百名法官中,相当部分是苏格拉底的学生、朋友、支持者或同情者。

但游戏规则是这样的,既然三位公诉人按照雅典的法律启动了诉讼程序,审判就得进行。人们内心所期盼的是:雅典城现在已经倒霉透顶了,公民们已经烦透了,市政厅每年都得为筹措偿付给斯巴达的战败赔偿金而头痛,家国不幸,你老爷子就省点力气吧,研习点天文学或数学之类的玩意儿或捣古点炼金术之类的,别在这当儿为大伙儿心里添堵了。

审判过程中,通过非正式渠道,有人希望苏老公开认个错,和公诉人私下和解算了。五百名法官,纯义务的,没有报酬,大家把鞋匠铁匠铺的生意停下来而参加审判听你念叨玄奥但不能当饭吃的哲学问题,成本那有多高。

柏拉图和他的师兄弟们也希望自己的老师能尽快从这场大家都拒绝再玩的诉讼中脱身出来,他们甚至为自己的老师写好了辩护词,只要在法庭上照本宣科读一遍,判决宣告无罪,谁都有台阶下,功德圆满,皆大欢喜。

可这犟老头似乎来劲了,他把法庭当成了自己的演讲场,感觉如同一名政治家在元老院中的演讲,他认为斯巴达的模式虽不可取,却也有许多胜过雅典的地方,这苏老儿,真是哪壶不开偏提哪壶。

法庭审理的第一阶段,即定罪阶段。500名法官,500张票,280票对220票,裁定罪名成立。

事态的发展看起来有些不妙,但远未到不可收拾的地步。柏拉图迅速召集了师兄弟们,商议下一步的辩护策略。

柏拉图首先分析了陪审团的投票结果,280对220,也就是说,投票认定苏格拉底罪名成立的人只占微弱多数,事实上,只要再有三十个人站到苏格拉底一方,被告人就会被宣告无罪。因为根据雅典城的法律,如果两方投票相持不下也就是250比250时,将按有利于被告人一方解决。

一向视老师如圣人的柏拉图心中虽然抱怨老师对于陪审团不友好的态度导致“游离票”走到对立面以致法庭裁定罪名成立,如果由他担任辩护的话,他将很容易就可以说服陪审团做出无罪判决的,但他还是在不利的形势下做出了正确的判断。

罪名成立后,紧接下来就是量刑,分别为认罪罚款、流放和监禁,最可怕的结果是死刑。柏拉图从心理学角度对陪审团的心态进行分析,他认为,500名法官中,想置苏格拉底于死地的人并不多,大家对于这场耗费时间、精力和财富的审判都已经烦透了,只要苏格拉底能当庭认罪并缴纳少量的罚款,游戏也就到此结束了。

罚款数额不会太大,大家都知道苏格拉底除了一个凶悍的老婆外没什么钱,判多了也是开法律白条,象征意义就行,他的学生和朋友会筹款替他解决这个问题的。

但柏拉图深知老师的心性,要他当场认罪并认罚简直比登天还难,所以他建议老师在第二次辩论中强调自己对于城邦曾经的贡献,争取流放刑罚或监禁刑。流放是雅典城邦对于政治犯常用的处罚方式。在此之前,曾经有许多著名的政治人物在被法庭判处流放刑之后,若干年后又被平反并召回担任要职,恢复名誉且重获政治权力。

即使是监禁刑,一位七十岁的老人,能被关押多久?将自己城市的哲人关押在牢中,雅典人在祭祀自己城市的保护神智慧女神雅典娜时将会因为自己的无知和愚蠢而无地自容,牢外的人可能比牢中的人更不安。

讨论时,老人一言不发,若有所思。当柏拉图建议老师将最后的辩护权委托给自己时,老人断然拒绝。

柏拉图隐隐感到了某种将要发生的宿命。

果然,第二次面对陪审团时,苏格拉底显得更加无礼,甚至可以说是挑衅,他建议:对于他的刑罚应该是宣布他是雅典城的公民英雄,并宣告在他的余生中,有权在市政厅免费享用一日三餐。

陪审团中发出了嘘声,甚至有人发出了咆哮,认为苏格拉底是在蔑视法庭的威仪并考验法官们的智慧与耐心。因为在市政厅享有免费餐是一种极高的公民荣耀,只有城市的英雄、外国使节及奥林匹克冠军获得者才有资格受到在此用餐的邀请,而且也不可能是终身的。

第二次投票在一阵愤怒的吵闹声中进行,结果很快出来了,360票对140票,决定对苏格拉底处以死刑。也就是说,至少有80名陪审团成员在第一次投票时认定苏格拉底无罪,在量刑时却判处他死刑。说至少,是因为也可能存在定罪时认定他有罪却在量刑时认为他罪不至死的人。

判决后,苏格拉底被收押进了监房。

他的另一个学生克里多在最后一个晚上见到了他,建议他越狱。因为不公正的判决是无需理会的,狱卒已经买通,逃亡路线已经安排好,他说:无论苏格拉底逃到哪一个城邦,那里的人们都会热情地欢迎他的。

苏格拉底拒绝了,这位在法庭上因为放肆而激怒陪审团的被告人竟然认为必须尊重法庭的判决,哪怕判决是不公正的。

一个晚上,克里多和老人一直在辩论。这场“恶法是否法律,在它被废止之前是否必须遵守和得到执行的讨论”的辩论直到今天还在某些大学法学院的沙龙中进行,与两千多年前讨论相似的是,谁也没办法说服谁。

为了说服老人,克里多甚至采用了激将法,他认为“拒绝救自己生命的行为有违美德,行为人应该感到羞耻,甚至是一种罪恶。”

“孩子,哲学是一种伟大的音乐。”在最后的对话中,这位伟大的导师给他的学生上了最后一课。事实上,在多年的教学中,他从未向学生收过一分钱的学费,与学生也保持着亦师亦友的关系。

判决执行方式的方式是一杯鸩酒,其文明程度几乎可以与中国现在正处于试验阶段的注射死刑相媲美,因为当时注射筒尚未发明。在狱卒和他学生的注视下,老人坦然地喝下了毒酒,身体慢慢僵硬,脸上残存着微笑。

之后,柏拉图逃离了雅典城,因为担心成为第二个受审者。直到一切风平浪静后才回来,建立了他的雅典学园,并写下著名的《理想国》和对话录,在他的理想国中,最好的统治者是集勇敢、智慧、仁慈、忍耐等诸多美德于一体的哲人王,因为在现实社会中这种人很难找到,所以不得不实行法治。

雅典城并没有因为处死于苏格拉底而重焕辉煌,也没有任何文字记载那些法官们在审判后的心路历程。我想,他们中的许多人,已经没办法面对和说服自己良知了,他们的灵魂,将笼罩在那位老人孤独而顽强的身影下,永世不得超生。

500名法官中有一些是诗人也有一些是剧作家,却没有人试图通过诗歌或剧本的方式来演绎这场审判。或许,没有人觉得这场审判是光荣的。