杜宣的子女 怀念我的“同事”杜宣前辈

今年4月28日是《文学报》创刊人杜宣同志的百年诞辰。他是我敬重的前辈和老领导。

上世纪80年代初期,我有幸加入了正在筹办中的《文学报》,和一些热爱文学事业的同志一起忙忙碌碌地为报纸准时创刊埋头工作。当时我是最年轻的一个,报社打杂的活都落不下我。这时杜老常来报社召集大家开会,主要谈些办报方针及如何办好报纸的一些具体事项。

他思维敏捷,非常健谈。随着《文学报》的创刊及逐步发展,我与杜老的接触与交往也慢慢的多了,知道他早在1932年就入党,长期在隐蔽战线上工作,新中国成立后,经常出访,从事国际文化交流活动。他给我的印象是知识渊博、处事严谨、宽待部下、关心群众。遇重大事件敢于担当,需要负责的事情绝不推给下面的同志,体现了一位共产党员、革命干部的施政理念。

当时报社在新华路,杜老的住处离报社不远。如遇急事,报社的同志直接就去泰安路他寓所,在书房里和他交谈。

杜老的社会兼职很多,对外友协、对外文化交流、作协、剧协等等,是一位名副其实的社会活动家。有时时间来不及,他就在自家的书房里接待中外宾客。在他的书房里,我遇见过不少文学艺术界的知名人士。记得有一次翻译家草婴先生来看望杜老,我正好在场。

杜老忙向草婴介绍我是他《文学报》的同事。在我的面前,他们两位都是德高望重的我的前辈和老师,在外人看来都是高不可攀的,而我只是个无名小辈。当时杜老亲切的话语使我顿感一股暖流涌上心头。

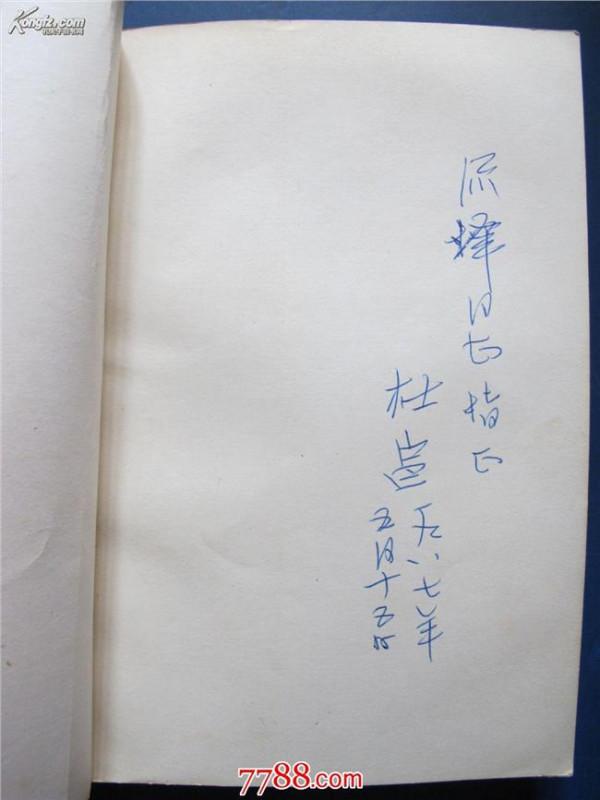

在杜老眼里,人不分贵贱高低,大家都是平等的。一次,杜老来我办公室找我说:“小陈,请你帮忙,下午把两本书送到兴国宾馆去,陈丕显同志等着要。”他一边把用报纸包好的书递给我,上面还用毛笔写着“外书两册”,一边说“辛苦你了”。当时,我非常感动。其实这些事都是我的本职所为,而杜老每次都是客客气气跑来找我,还要道谢。

因为杜老在《文学报》的缘故,所以到《文学报》访问的外宾很多,如英籍作家韩素音、日本作家代表团、罗马尼亚作家协会主席等等。每次外宾造访,杜老会请《文学报》不管什么岗位的同志都来出席座谈。他认为中外文化交流是公开的事情,大家都有学习的必要。

每逢新年之际,杜老的整个书房挂满了来自世界各地的贺年卡,我觉得他的社会影响太大了。

这样一位大家,真是把我当成“同事”。那年杜老八十岁诞辰,在他书房和我闲聊时,得知我兄妹也是九人,而且我父亲亦属虎,和他同岁。杜老立即泼墨,写了个“寿”字,给我父亲,当时我激动得连声说“谢谢,谢谢”。

那年杜老要做西装,我带了“亨生”的肖文浩师傅到泰安路。肖师傅在为杜老量尺寸时,我很不好意思地告诉杜老我要结婚了,希望杜老能和叶老师一起来参加我的婚礼。杜老一听,满口答应,还说到时候我就穿这套新西装来出席。

结婚那天,杜老果然穿了新西装和叶老师一起,冒雨来到南京西路海外联谊俱乐部出席了我的婚礼。令我和我家人倍受感动。

我的女儿一出世,杜老十分高兴,立即为我女儿起了大名,视若自己的孙辈。香港回归那年,女儿只有四岁,没想到杜老还特地寄了香港回归的首日封给她。现在女儿香蒂已经成年,我也已过花甲之年。

漫漫岁月往事多,唯有真情在人间。以上断断续续不成文的叙述,作为我对“同事”杜宣前辈百岁诞辰的纪念,同时也作为对杜老的革命伴侣叶露茜老师的深切怀念。