雷平阳的诗《尘土》 雷平阳著、贺奇绘《天上的日子》:诗画同源各自宽阔

20世纪90年代初,我在冀中平原的小县城读书,文化生活贫瘠又压抑。在旧书摊淘到鲁迅文集,里面的木刻插图黑黢黢,人物造型如魑如魅,不敢直视。后来,读大学美术系,方知鲁迅先生是中国新兴版画倡导、推广、收集第一人。

先生文集中的插图,充分体现了铁笔木刻刚劲写意、刀削斧劈的艺术风格,与先生的铮铮铁骨,披荆斩棘的精神契合。毕业前研读世界美术史,才知插画最早出现于2000年前埃及的卷物上,古代希腊、罗马已经很流行,中世纪《圣经》插画以及波斯细密画,均对神学进行精确阐释,引导读者的想象力蔓延升华。图文并茂的书籍,烛照了人类的阅读史。

进入21世纪,网络上图像泛滥,目不暇接。而纯文学书籍却越发简洁质朴,不敢轻易用插图,除非黄永玉、铁扬、韩羽等跨界大家,自己动手给自己的文学作品绘插图,才相得益彰,否则,硬把造型不符的图片插进去,反倒破坏了文学的质地。尤其是诗歌,语言本身便具有画面感,需要读者的想象力随文字互动,彼此生发,再精美的插图也是把双刃剑,容易把作者的诗意与读者的思维引入死胡同,陷入某种程式。

当我打开《天上的日子》时,有些目瞪口呆。随后的日子里,它成为我的枕边书。每天半夜,在报社加完班回到家,我精疲力竭地爬上床,读两首雷平阳的诗,看一会儿贺奇的画,然后关灯,睁大眼睛面对黑暗的世界,大脑中却仍在放电影。我知道,这诗与画“摩擦”产生的“交流电”已经存储在我的身体中,与早前记忆里,鲁迅时代的版画互联互通,共同发光发热。

雷平阳是当代少数开先河的诗人,其诗歌作品魔幻通灵、雄浑苍劲的笔法,是建立在对历史、现实、文化、民族等深切洞察的基础上的。在诗歌写作中,“言必称希腊”,未必“条条大路通罗马”。雷平阳在云南一隅“悬崖饲虎”、“聚石为徒”,反而直达世界的尽头。从《云南记》到《出云南记》,从被围中成功突围,雷平阳一意孤行,生生将边陲的挽歌,唱成世界的悲歌。

我作为一个普通青年诗人,末学后进,自然将雷平阳等中坚诗人当作学习的榜样,所以对他们大部分诗歌作品非常熟悉。但贺奇的绘画,又促使我重新阅读雷平阳这些诗作,再反观较早前的理解,反思“诗书画同源”,同出于人类艺术——这一世界屋脊,却为何会分道扬镳,奔腾出长江、黄河和澜沧江?

中国古代诗人画家结社交游,形成常州画派、虞山画派、扬州画派等流派,影响深远;外国画家的聚会,也总离不开诗人,他们一起提出问题,创立流派,建立理论,形成表现主义、超现实主义等概念,彼此通用,努力实践。而当今中国诗人、画家,大多沉浸在自己的圈子,很少深入交流。在这种大背景下,雷平阳的诗歌、贺奇的绘画结集出版,不仅是向古老的“诗画同源”的传统致敬,更是一场值得文艺界深入学习的经典艺术实践。

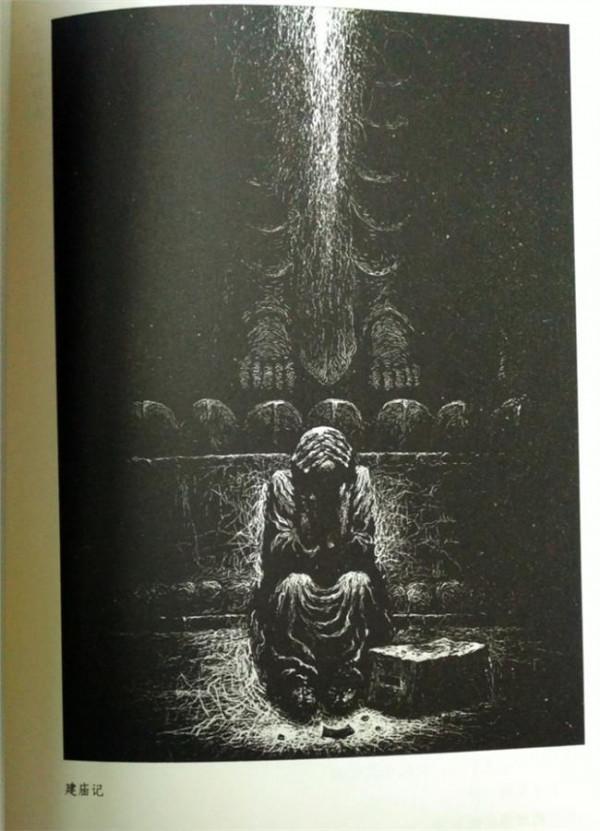

《天上的日子》一书,收录了雷平阳的56首诗,贺奇的56幅画。从数量上说,贺奇这些画,已经不再是简单的插图,而是与雷平阳的诗,呈现一种并置共生关系,处于同等地位。贺奇这些画,呈现多种风格,造型并不统一,令人印象深刻的,就是那些木刻版画似的绘画,大面积的黑,只留少量的白,从门缝中,从铁窗上,从天井里,透过来,照在一个骨瘦如柴、青筋暴露的人身上。

在《八哥提问记》中,这个人赤裸着上身,斜躺在地上,如即将饿毙的囚犯;在《荒村小景》中,这个人喝醉了,如从虚空坠落黑井;在《脸谱》中,这个人更加抽象变形,手拿柴刀,要去暗杀谁?在《建庙记》中,这个人抱着脑袋,似在恐惧不安,瑟瑟发抖,又似懊悔不已,难以自拔;在《自白书》中,这个人变成了一群人,在巨大的铁笼中,像行尸走肉一样低头穿过……压抑、悲怆的造型,粗犷、锋利的刀痕,与鲁迅时代的木刻版画,遥相呼应;与雷平阳的诗句,相互砥砺。

尤其是《祭父帖》一画中,一个强壮的男人,在黑暗中,被绳索捆绑着,越勒越紧。与1935年李桦的木刻版画《怒吼吧!中国》不谋而合。从人伦剧痛中诞生的长诗《祭父帖》及其绘画,与历史上的父亲——版画《怒吼吧!中国》里承受屈辱的壮士形象交错映照。他们不是被同一条绳子束缚,却又存在某种联系,无法解释,又不言而喻。

看贺奇的画,再读雷平阳的诗,感觉彼此在叙事上差别很大,作品的发散性和光谱也截然不同。有时,贺奇的绘画比雷平阳的诗歌更夸张更写意,比如《荒村小景》,男子醉酒的造型,宛如坠落黑暗的深井,更像是诗剧后续的故事情节,是画家自导自演;又如《战栗》中,原诗里躲在玻璃后面数钱的妇女,扭曲为恐怖的老妪。

有时,雷平阳的长篇叙事诗太复杂,贺奇只能从无数场景中攫取一个元素来表现,在微观中呈现极端。有时,雷平阳的诗歌原作平和宁静,贺奇却用激烈悲愤的画面来表现……

正如古人云,“取法乎上,仅得乎中”,过于依赖原作,写实、照抄,艺术文雅精致了,但也相对肤浅了。这或许正是当年鲁迅摈弃中国传统的绣像画,转而推广西方的木刻版画的原因。而贺奇用狂放、写意的手法,另辟蹊径来叙事的智慧,使“诗情画意”并未局限于原地,而是抵达自己的六维空间,又返回头与雷平阳的诗歌遥相呼应,像长江与澜沧江一样,虽然同出于三江源,却有各自宽阔的流域。

试想,如果一位诗人的作品是惊雷,那么,画家只有创作出闪电,才能与之相配。成熟的诗歌不会在意读者多重误读,先锋的绘画更是任人评说。从《天上的日子》可以看出,艺术美学从来不是封闭的,而是开放的,你中有我,我中有你,无中生有,有中生无,逐步萌芽、发展、剥离、独立……

雷平阳也在该书的序言中说:“我不认为贺奇的绘画依附于我的诗歌,它们开辟了另一个蕞尔小国,有了自己的祭坛、野外和民间。这有点儿像一场画布上成功的思想起义,没有杀伐,也不搞新世界取代旧世界那一套,营建出来的只是一个并存的自由空间。诗与画放在一块儿,它们各自独立,是平行的,但它们合力凸显出来的力量与气象,超乎我们的想象。”

美国画家惠斯勒说:“艺术家从来不会像燕子那样成群出现,而是像陨石一样单独出现。”在我看来,雷平阳的诗歌与贺齐的绘画,是来自不同星球的两块陨石,恰巧落在开阔的云贵高原,呈现在一本书中。

除了中国新兴版画效果外,贺奇还在他的绘画中融入了古代岩画、苏俄版画、现代雕塑、超现实主义绘画等手法,有的造型刚健质朴,有的画面细腻丰富,可见贺奇是一位集大成者。《事件》《在安边镇,一愣》等绘画中的人物造型,融岩画石刻与现代雕塑韵味于一体,熔铸出生命的张力和苦痛。

正如鲁迅为自己收藏的汉代石刻拓片撰文:“汉人石刻,气魄深沉雄大……倘取入木刻,或可另辟一境也。”潘天寿有“画贵能极”一说,强调“极奇”、“极辣”、“极重”、“极拙”。用来形容木刻版画,或诗与画之间的关系,恰如其分,越写意,越有诗意。

从二元社会的多棱镜到多元社会的万花筒,艺术美学不断用色彩和形式的狂欢,达到一个个高潮。高潮起伏上升到一定阶段,自戕的后遗症、各种负面影响也逐渐暴露出来:精神的麻木、信仰的崩溃、自我纠错能力的消失……那么,怎样才能使我们从狂欢中醒来,返回子夜的宁静?在精神上,重新回到上个世纪初,重读鲁迅时期的版画,重拾刀削斧劈的手工,关注人的“生存状态”,并试探着深入人类心灵的阴暗部分,显得尤为必要。

此时,《天上的日子》横空出世,雷平阳的“诗歌铁笔”,贺奇的“木刻刀锋”,恰恰满足了我的愿望。让我在子夜,版画似的黑暗中,重新看到,笔锋像闪电,劈开夜空。

(《天上的日子》,雷平阳著、贺奇绘,中国青年出版社出版)