我和我的作者们杨葵 杨葵:我和我的作者们(十四):阿城

编了二十年文学书,要说花费心血最大、个人也最敬佩的作家,一是王安忆,二是阿城。我共编发过阿城的五本书:《闲话闲说》、《威尼斯日记》、《棋王》、《遍地风流》、《常识与通识》。《棋王》是作家社的“文学新星丛书”第一本,早在1984年即已出版。

《闲话闲说》和《威尼斯日记》台湾先出,我在大陆首出。另外两本,是在大陆首出。 新《棋王》与“新星文学丛书”版稍有不同,一是篇目略有改动,二是我跑到《人民文学》杂志社,讨来当年《孩子王》的手稿,据手稿重新更正排印。

为此,阿城在此书序言里说:“此次重新出版旧作,新在恢复了《孩子王》在《人民文学》发表时被删去的部分,这多亏杨葵先生要到手抄件,不过《树王》的手抄件已被《中国作家》清理掉了。

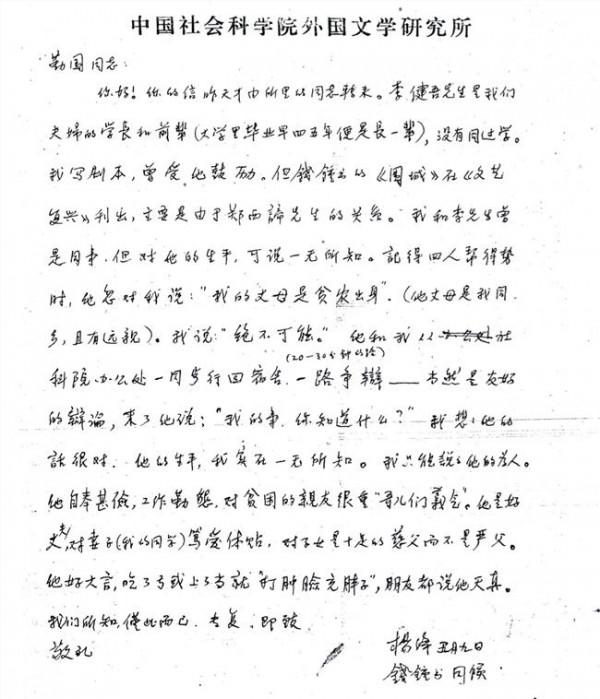

” 上中学时就读阿城小说,当时的读后感,有点像阿城说他最早在《收获》杂志读到张爱玲,以为出自上海哪个里弄,感叹潜藏的高人真多一样,当即折服。后来有友人带来台湾出版的《闲话闲说》和《威尼斯日记》,心里痒痒,可多方联系,找不到阿城。

他太闲云野鹤了,逮不到行踪。 有缘千里来相会,1997年春天的一个傍晚,我到上海出差,去王安忆家拜访,碰到正在她家喝茶聊天的阿城,可想而知当时的激动。 当时正聊出书话题,我不失时机地问阿城,能不能把你的《威尼斯日记》和《闲话闲说》交给我出版?阿城当时思路好像不在这儿,吧嗒一下烟斗,喷出一口浓烟,眯逢一下眼睛,沉着嗓音顺着自己的思路说,在美国,年轻一辈作家写了东西,自己印十几本,放在小书店零卖。

卖得好,出版商闻着味儿,就来谈判了。 说到这儿停住了,因为烟斗又灭了。他重新点燃烟斗,接着说,反正现在科技手段把出书这档子事变得再简单不过,他们自己做的那些书,漂亮着呢。

言者无心,听者有意,我问他:有多漂亮? 阿城顺手抄过身旁桌子上的一本书,侧着拿,书脊面对自己,一只眼眯着,另一只眼看书脊,说,至少人家书脊笔直啊。 王安忆从他手中接过书看了一眼,笑着说,这书脊实在也太歪了点儿。

杨葵不至于做成这样子。我一听,借着话头趁热打铁:把你那两本书交给我出,书脊会像利刃削过。 这回阿城听得真切,他看看王安忆,又看看我,说,行吧。 简单的两个字,在我心底却是翻江倒海,既兴奋,又紧张。

兴奋的是,一个长久的愿望要变为现实;紧张的是,“书脊笔直”这样的话,看似随便一说,但我明白,这是阿城惯有的幽默,暗含着要求——书必须做得漂亮。 花了十几天时间,仔细读阿城的东西,不光读这两本新的散文集,还将他早先的名篇《棋王》、《遍地风流》找来参照。

读来读去,案头工作完成了,同时在心底读出了阿城的内容:智慧中有狡猾;述而不作的遗风中有摄人心魄的真知灼见;冷漠的沉静中有孩童般的天真烂漫……所有这一切,反映到做书漂亮问题上,可用一句话来概括:朴拙中不乏精致。

或者反过来说成精致中不乏朴拙也行。 于是选择了最普通的长三十二开开本,于是版式做成最普通的天地疏阔,于是标题选择了最简单的宋体字……在这一系列的“朴拙”之后,再糅入“精致”,比如正文纸张,专门请出版部从瑞典进口了一种纸;比如为了《闲话闲说》中压题的小图标,前后遍试上千种图案,最终在一本《汉代画像砖图录》上找到最合适的一个…… 书出后,在当时那种装帧条件下,算是不错。

还记得南京的叶兆言收到书后来信说:“我喜欢阿城的东西,也喜欢装潢漂亮的设计,此书真是珠联璧合。” 打越洋电话问阿城,书做得怎么样,他只说了两个字:挺好。

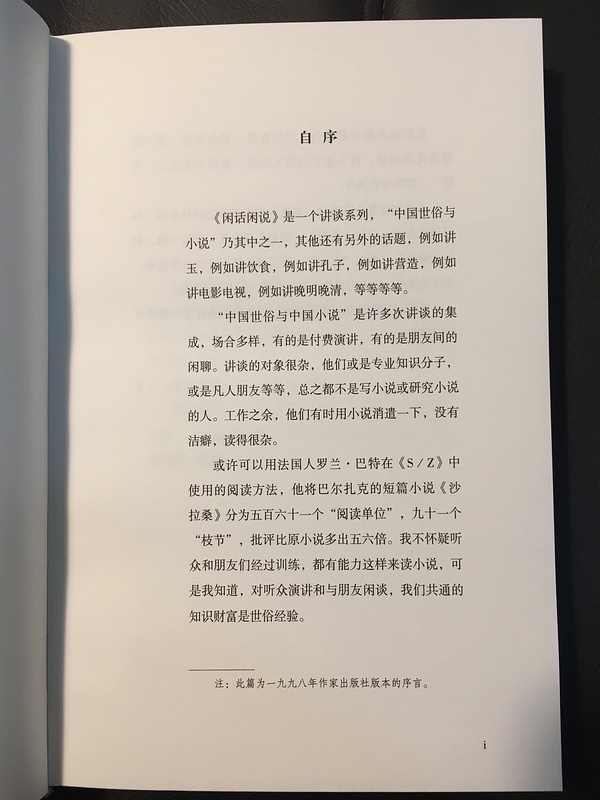

《闲话闲说》出版后,我曾写过一篇文章“闲话阿城”,记述了一些阿城的逸事—— 阿城去美国,闲了多年,再回北京,交给那么多“阿城迷”的第一本作业是《闲话闲说》。照他自己说,这书“是许多次讲谈的集成,场合多样,有的是付费演讲,有的是朋友间的闲聊。

讲谈的对象很杂,他们或是专业知识分子,或是凡人朋友等等”。 这是真正的阿城风格。阿城能说,也会说。真要敞开来说,不知多少人要被他说倒。爱不爱说呢?不敢确定。可能也有被逼着说的时候吧,但也多是既来之,则说之那种的,说出来,自有一番风趣。

关键还在说的人有趣。 冬天见阿城,在北京一家没星儿的小宾馆。乍进楼道,一股浓烈的烟草味儿扑过来。不是烟卷儿,是烟斗。那股子味儿在冬天,暖暖的,有小资情调中壁炉的感觉。

顺着味儿就进了阿城房间。阿城正坐着,抽烟斗,嘶嘶的。我说:“外边真冷。”实际是想说屋里真暖和,而且这暖和大半来自那股子烟味儿。烟生暖的道理古人早说过。阿城说:“你刚洗了澡吧?”我没明白,问他什么意思。

他说,洗干净了,身子骨单薄了,清冷清冷的。 聊了会儿,去吃饭。楼下是间川菜馆儿。落座半天,阿城翻来覆去地看菜单。旁边小姐等得不耐烦,眼神已经游移不定。阿城终于开口了:“鱼香肉丝吧。

”小姐还在等他下句话,他却合上菜单。小姐走后阿城说,这家玄,挑个最简单的菜,做做试试,不好换一家儿。 阿城祖籍是四川,对川菜挺挑的。 春天见阿城,在上海。夜里,几个人在朋友家“讲谈”完出来,站在路边等出租车。

我们还在继续讲,阿城一人闷头凑在路灯下,看手中一块“巨石”。石头实际只有十几厘米见方,形状不规则。说它“巨”,是因为阿城竟将这么个东西揣在春装薄薄的衣兜儿里,还带来带去,没事儿就掏出看看。

我知道他好收点儿古物,问他那是什么宝贝。他说:什么也不是,偶然看见的,老觉得石头一面的纹路像个什么,可又想不起。所以没事儿就看看,再想想。 临分手,他说终于想起像什么了,像地狱之门。

我纳闷:你见过啊?!不过他说那话时,狡黠地笑着,明显玩笑口吻,我也不好较真儿。我猜实际情况是,他到底也没想起什么,敷衍了事罢了。 第二天,我们几人按计划要去无锡,约好在虹桥宾馆大厅碰头。邀阿城同去,他拒绝了。

可是第二天,他竟准时出现在碰头地点。怎么回事呢?他用半分钟讲了理由:大早起冲了澡,坐在餐桌前读报。突然公寓管理员上门通知,全天停水停电。那怎么待啊!不如去无锡吧。说完理由,他又花半分钟补充了一个段子:公寓管理员刚走,他下意识地又去洗澡。

洗到半截反应过来,不刚洗过嘛! 夏天见阿城,还是在北京一家旅店,不过是个有星儿的。聊天过程中,阿城手中始终在把玩一件玉器,指甲盖大小,是个小鬼脸儿。我讨过来看,自作聪明地说,这股简单的神韵也只有汉以前才有吧。

阿城大概觉得我说得有点贴谱儿,高兴起来。我有得寸进尺的理由了,要求看他新收的东西。他拖出行李箱打开,拿出个塑料袋,就普通的食品袋,往床上尽数一倒。

先出来的是牙刷,再次是牙膏,其次是大大小小,形状各异的玉器。个个都被他“盘”得又油又润。阿城分别点评一番,我听下来,不能不问一句:这么好的东西怎么跟牙膏牙刷掺和在一起!阿城说:好东西是真有啊,可是真买不起啊!

这么说来,他那些东西,算不得精品啊。可刚刚他还说得神乎其神呢。 都说玉通神性,神也不会烦人家吹捧它两句吧。所以阿城敢那么说。这是我猜的。 秋天,秋天,没在秋天见过阿城。 春夏秋冬,岁岁年年,阿城从北京到上海,从洛杉矶到威尼斯,天南海北地闲走,闲看,闲谈着;书却出得很吝啬,那么多年过去,三五本小册子而已。

不过小册子掀起了大动静,前几日读报,有大标题:阿城闲话风吹皱书市。 没在秋天见过阿城,期望阿城秋天再回北京,我能再次沐浴阿城的闲话风,聆听阿城种种有趣的“讲谈”。

照这文章看,阿城好像特别随和似的,其实这只是他性格之一面,他也有很怪、很噎人的一面。比如有一次,我和他打车去一个地方,车上我兴致勃勃向他转述很多人对他的仰慕,我说,听说你在北京,这些人都特想能有机会听你讲讲课。

他先是沉默不语,继而冷冷道:我回北京怎么成新闻了,人想有点隐私真难。我被噎得接不上话。 去年吧,有天在一家饭馆巧遇阿城,太久不见,我用寒暄常用语打招呼:怎么您老也在这儿啊!

阿城语气冰冷:有谁规定我不能在这儿么?我又被噎得够呛。 阿城在书里讲过,年轻时他在山西“接受再教育”,同样来自城里的一位学生教育他:“像你这种出身不硬的,做人不可八面玲珑,要六面玲珑,还有两面是刺。”阿城自己交待,这个意思他受用到现在。这番话,不妨看作他噎人一面的心理根源。