我看杨振宁夫妇的结合及他们与平路的风波

现在流行西方的情人节。

我注意到一先一后,大陆和台湾的两位女作家对杨振宁夫妇的结合出现了迥然不同的看法。

可谓相映成趣。

最近,为了“浪漫”二字,老科学家杨振宁和台湾新女性作家平路动笔开骂,各说各话。

杨振宁不满平路“咒骂和嘲笑”自己的婚姻,告到香港法院,不要对方赔偿金钱,只要对方公开道歉,但平路不肯,反批“老先生没有幽默感”。

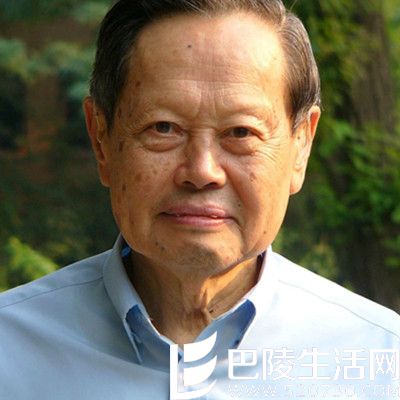

高龄84岁的诺贝尔奖得主杨振宁和30岁娇妻翁帆在前年结婚,这段年龄相差半世纪的姻缘轰动全球华人社群,还成了科学界的佳话。

不过,台湾驻香港光华新闻文化中心主任路平(笔名平路)显然并不认同这样的“老少配婚姻”,她在2006年1月22日的《亚洲周刊》专栏中,写了一篇题为《浪漫不浪漫?》文章,以“那位老科学家与他的新婚妻子”为切入点,剖析老夫少妻背后的悲哀。

老夫少妻到底怎么过日子?平路在文章中说,她在一场音乐会上巧遇杨振宁夫妇时,“远远看着,白发红颜,像浪漫的佳偶”。

但仔细一想,老少配的真相其实是“视网膜破洞,膝盖风湿刺骨,夜晚还有欲尿的感觉,站着憋气,却又像滴漏迟迟不出”。

她还说,当杨振宁碰到翁帆,就像是“老年的孤独碰上青春的孤独”,加起来说不定正好是一百年的孤独。

除了生理方面无法契合之外,平路还认为,老夫少妻在心智上差距太大,存在难以跨越的时代感,怎么能够相濡以沫?平路又说,华人世界总是喜欢锦上添花,因此这“美丽的事物”看来“将为大师的晚年红袖添香;为传统老男人的生命,添加上令人羡慕的尾巴”。

而且,让她尤其担心的是,这种浪漫的“迷思”将影响深远,因为它关系着“女人继续把皮相当作本身可欲与否的唯一标准”。

这篇文章出来后,气坏了杨振宁夫妇,两人随后在《亚洲周刊》上发了一篇题为《我们是天作之合》的文章,反驳平路的观点。

其实不仅是为了“浪漫”二字,杨振宁夫妇主要不满平路在文章中嘲笑和辱骂了“老年人身体不好的窘态”,也骂了“儒家传统的种种”。

他们还说,目前的婚姻生活“没有孤独,只有快乐”,与平路所描述的、所期望的完全不同,并指平路的整篇文章“缺少的是阳光、是希望、是同情、是爱”。

而“不管平路女士怎样解说,在我们读来,她的文章中多处是在咒骂我们。

我们是骂不倒的。

可是她是否该反省、道歉呢”?杨振宁夫妇的文章在《亚洲周刊》上刊登后,平路马上又以《浪漫不浪漫之续篇》响应。

她没有在文中道歉,并说明自己不是反对老夫少妻,只是反对将名衔、地位、财富、容貌等表明的附丽,当成通往幸福的金光大道。

她说,这类媚俗的说法既虚构了所谓的浪漫,也遮蔽了人们清亮的眼睛以及对人生实况的体会。

和杨振宁夫妇大打笔战的平路坚持没有必要道歉。

她反批杨振宁没有幽默感,不习惯阅读进步观点的文字,还说,“如果杨振宁再好好看她的文章,就知道她写的文章是多么好玩”。

平路的文章真的既“幽默”又“多么好玩”吗?请看让杨振宁夫妇生气并且诉之于官司的文字吧:“夜晚还有欲尿的感觉,站着憋气,却又像滴漏迟迟不出”。

我以为,平路的说法有些强词夺理。

像这样拿人家的生理现象来嘲弄,这究竟应该算是什么“幽默感”呢?。

——此外,平路说的那种生理现象“滴漏迟迟不出”等。

对老年人来说,这只是“可能”,并不是“一定”和“必然”。

平路,你是怎么知道杨振宁的这个生理现象的?没有想到吧!想挖苦别人,结果,是不是自己却窘迫了自己呢?!看来,人——还是多一点仁慈宽容之心为好。

对杨振宁夫妇的婚姻,正确的态度,我认为应该是:鞋子合不合脚,只有脚知道。

人家的婚姻合不合适,当事人自己最清楚——平路,关你什么事情?用老百姓的话说,你是不是“管得太宽”?用文雅一点的话说,也许就应该是:“吹皱一池春水,干卿底事”吧?我以为,在我们现在这个多元的时代,涉及别人私生活范畴的东西,还是不要“管得太宽”吧!是不是?在这儿,我们不妨读读另外一位大陆著名女作家陈祖芬的文章:《一个男孩和一个女孩》:杨振宁和翁帆手拉手走来。

他们就这么缘份天注定地手拉着手。

翁帆微卷的长发披垂在瘦俏的肩头,白皙的肌肤上扑闪着清澈的大眼睛,那朱丽亚·罗伯茨般的大嘴更有一种超然脱俗的气韵。

王蒙赞曰:大师身旁是一位天使,天使身旁是一位大师!这是2005年2月的最后一天。

范曾在人民大会堂的香港厅设宴,为杨振宁夫妇“为贺为祷”。

一张长长的西式餐桌上,每个座位前摆着一张优雅的来宾卡,上边是范曾用毛笔书写的嘉宾的姓名,和仔仔细细盖上的两枚图章。

不知道有没有人研究过创造力与爱情的关系?往往创造力越强的人越是多情,创造科学技术创造艺术与文学的同时,也创造爱情的传说。

杨振宁先生说,科学家讲究准确,但文学艺术重要的是,用不准确的方法把准确的东西表达出来。

杨振宁这个名字,总是叫人联想到科学家,诺贝尔奖。

但是我看到的杨振宁,是一个艺术家,一个诗人,他正在用不准确的方法表达准确的东西,以他和翁帆的“不准确”的年龄差表达准确的爱情。

爱情有准确性吗?前两天杨振宁回答王志的关于这段婚姻的提问,说所有诗句的好处是讲不清楚,如果都解释清楚,那它的诗意就没有了。

杨振宁对王志说:她(翁帆)觉得我这个人很纯,很真。

而杨振宁喜欢翁帆,也是因为她的真和纯。

当真纯遇到真纯的时候,爱情是准确的。

几年前,杨振宁重返清华园定居,写了一首《归根》诗,最后两句是:“耄耋新事业,东篱归根翁。”

那时候,不会想到有一人叫翁帆的女孩走进他的生活里。

梦溪送杨振宁一本书,上写:“归根翁帆,御风而行。”

杨振宁问坐在他对面的王蒙:那时候你当右派的主要罪名是什么?一位院士插话:因为一篇小说。

这种不大准确的表达或许很难解答诺贝尔奖得主的准确的问题。

王蒙是作家里机智幽默第一人,但似乎一时失去了创造的灵感。

我想,如果王蒙那小孙子在这儿,或许可以帮他救场。

一次王蒙教训他14岁的孙子,说怎么老玩游戏机?我像你这么大的时候,都参加革命了!他孙子头也不抬地回答:你们那时候没有玩具!中国的知识分子,不管是科学家、艺术家,不管是在国内的还是在海外的,总是家事国事天下事,事事关心。

明明是为杨振宁翁帆庆贺新婚,席间也“跑题”。

我看杨振宁,真是敢爱的第一人。

爱科学,爱到拿下诺贝尔奖。

爱祖国,爱到1971年第一批回国和2004年第一批拿在华永久居留证。

爱纯情,爱到和一个天使般的女孩作出一个诗意的决定。

梦溪站起来说,在座的许多都是科学家,科学是要把问题讲清楚,爱情恰恰讲不清楚。

年龄从来不是爱情的障碍。

爱情没有原因,只有缘份。

爱情是可遇而不可求的。

在爱情面前,是杨振宁先生大,还是翁帆大?我看差不多,最多一个五六岁,一个七八岁。

诸位放心,他们在一起会玩得很好!杨振宁和翁帆不由拉起手来,笑个开心。

杨振宁说:她现在已经在管我了。

大家大笑,用笑声为两个小孩祝福。

范曾说,梦溪讲得对,爱情可遇而不可求。

前几年在南开,曾经有先生找他说是不是帮杨先生介绍一个人。

范曾说像杨先生这样的人,怎么可以介绍?还用得着介绍?大家笑,院士们、雅士们,都笑成一个个小孩子。

爱情是什么?爱情是周迅唱的偶遇,是杨振宁说的:上帝的安排。

读了著名作家陈祖芬的这篇文章,我很感动,为作家的理解和宽容之心所感动,为作家的高屋建瓴的认知所感动。

“在爱情面前,是杨振宁先生大,还是翁帆大?我看差不多,最多一个五六岁,一个七八岁。

诸位放心,他们在一起会玩得很好!杨振宁和翁帆不由拉起手来,笑个开心。”

你看,谁说这不是天作之合?千里良缘?同样一件事,有人看到眼里是美好,是“诗意”;有人看到眼里却是丑陋,是“迷思”。

虽然都和他们自己没关系。

既然没关系,为何不看到美好,让自己也享受一个美,愉快地多活上几年呢!为什么要那么刻薄,干涉别人自己感到十分满意,并且对社会也没有任何危害的人生选择呢?不但对社会没有任何危害,并且还会鼓励人们尤其是青少年的上进之心呢!杨振宁说:翁帆是“上帝”送给他的“礼物”。

在我看来,这个“上帝”,就是社会,就是人民,是社会和人民对那些为人类做出杰出贡献的成功人士的奖励。

这对推动社会前进是有益的。

“往往创造力越强的人越是多情,创造科学技术创造艺术与文学的同时,也创造爱情的传说”。

说得多好!难道不是如此吗?平路自诩自己的文章是“进步观点的文字”。

究竟观点“进步”在哪里?我实在看不出来。

错就错了吧,认错就好。

老科学家与他的新婚妻子是会以宽容之心来对待这件事情的。

最后,我想说:有一种美丽叫爱情。

我把这篇文章呈献给天下所有的有情人,愿天下有情人都成眷属。

愿他们的爱情,美丽到永远。

(来源:东森新闻报,作者王若谷系新华网评论员)