张永和和王澍 栗宪庭和张永和的对话

张永和 非常建筑工作室主持建筑师,北京大学建筑学研究中心负责人、教授1956年生于北京。1981年赴美自费留学。先后在美国保尔州立大学和伯克利加利福尼亚大学建筑系分别获得环境设计理学学士和建筑硕士学位。

1989年成为美国注册建筑师。自1992年起,开始在国内的实践。1987年荣获日本新建筑国际住宅设计竞赛一等奖第一名。1988年荣获美国福麦卡公司主办的"从桌子到桌景"概念性物体设计竞赛第一名。1992年,获美国圣路易斯华盛顿大学史戴得曼建筑旅行研究金大奖。

1996年在广东清溪的"坡地住宅群"工程荣获美"进步建筑"1996年度优秀建筑工程设计奖。2000年出版《张永和/非常建筑工作室专集1、2》。自1992年起多次参加亚洲、欧洲、美洲等地举办的国际建筑及艺术展并获奖;曾作为唯一的中国建筑师参加2000年在威尼斯举办的第七届威尼斯建筑双年展。

栗宪庭,1949年生,1978年毕业于中央美术学院中国画系,1978-1984《美术》杂志编辑,1985-1989《中国美术报》编辑,1989年后以独立策展人和艺术批评家的身份活转动至今。二十多年来致力于新艺术的推介,有批评文集《重要的不是艺术》,参与策划1989年《中国现代艺术展》,策划1993年《后89中国新艺术展》,曾任第45届《威尼斯双年展-东方之路》策展人,《时代转折》国际艺术展策展人之一,首届日本《横浜三年展》国际委员会委员。

那时候,一出北京站,最深刻的感觉,就两色儿,灰的房子和绿的树,特别棒。现在楼房模仿美国,喜欢用各种浅粉颜色和玻璃,新建成时花里胡哨,在北京的风沙中只要一两年就脏了,极其难看。

张永和:我注意到后现代建筑是后现代主义的产品里比较早(产生)的,跟后现代绘画差不多同时甚至更早,可是发展到后来又是离后现代主义思想最远的。现在反过来看当时那么发展也有历史原因,美术这块儿的情况我不清楚,后现代建筑的发展跟现代主义建筑的教条很有关系。

大家都觉得现代主义建筑的一套太束缚了。后现代主义就是要解放建筑。结果出现了现在中国存在的欧陆风情建筑,一种不顾地点时代,表面上自由,实际上变成对基本的质量都缺乏判断的建筑。后现代主义建筑后来在世界范围广乏出现。中国主流建筑都是后现代建筑,欧陆风情从建筑学来看就是……

栗宪庭:文化破碎之后,或者说是一种无文化价值支撑的各种建筑符号的混杂。

张永和:没错。它实际上是一种折衷,与消费主义、商业化特别紧密结合的折衷。

栗宪庭:而这种与消费文化有关的所谓文化,事实上?quot;借助西方消费文化,召唤或沉滓泛起的农民式暴发趣味和现实。"我以为任何文化,都是以一定的价值系统支撑的样式体系,而近百年,我产在与传统文化决裂之后,又在西方文化的冲击中,没有真正接受西方的价值系统。

从"中体西用",到"中体"变为社会主流的意识形态,其中支撑我们文化的,只是注重短期效用的政治功利主义。这种价值标准,就不可能建设一个相对恒定的文化样式系统,所谓传统文化,所谓西方文化,对于今天的现实空间,就只是一种以功利主义的态度,随不同的使用目的,而随意摘取的文化样式中的碎片。

我不知道这还能否称其为文化,姑且称之?quot;习性文化",即在中国这样一个社会结构里,权力结构中人是依照个人习性中"残留的记忆"和"即兴的需求"来选取"文化"的,文化对于这种个人,必然是一种无系统的碎片状态,而权力中人的农民成分,自然会把现代消费文化变成一种"恭喜发财、8888、大红灯笼"之类的东西。

今天我们的建筑,就是这样一个由各种建筑符号碎片,按照个别人的意志拼成的混杂建筑。就比如色彩,原来北京的色彩挺好看,整个城市的灰色民居在金碧辉煌的宫殿的对比下,既统一又有变化,而且,这灰颜色适应了北京的风沙气候,刮风下雨变都很好看。现在楼房模仿美国,喜欢用各种浅粉颜色和玻璃,新建成时花里胡哨,在北京的风沙中只要一两年就脏了,极其难看。

张永和:当年我在南京念书,暑假回家,最深刻的感觉,就是一出北京站,就俩色儿,灰的房子和绿的树,特别棒。

栗宪庭:灰的挺好看,灰的经得起风吹日晒。

张永和:老北京就是皇宫那一块儿有颜色。这次漆三环四环,也很后现代,色彩彻底解放了。

栗宪庭:我在郊区住着,真可怕,什么都弄得特别亮,特加对比的颜色都放一块儿,而且电视上说是经过多少专家讨论的,说北京的主色调是灰,那不是灰,是粉啊,粉红,粉绿,粉黄……郊区把所有房子漆成白颜色,然后底下漆一道蓝,据说?quot;蓝天白云工程",丑陋和单调得不可思议。

包括拆旧房盖新房,现在继续在拆,所谓古典保护区,好像是保护实际上还是拆,拆旧四合院盖新四合院,可新四合院不是历史啊,而且,过去的四合院是不同的年代和不同的工匠盖的,在统一中有很多的变化,而新四合院是几个建筑队在短短的几年中盖的,单调极了。

因这它只是今天人的口味,领导的口味,不是一种文化在支撑,是功利主义,我不知道建筑师在这里扮演角色。

张永和:当官司的任期只有几年,政绩能通过建筑看到。老栗问建筑师负多少责任,我也说不上。不过建筑师也尽可能推卸责任。我们最容易说:没办法呀,以前是领导意志,现在是开发商意志,还有什么市场需要啦。有个故事,有人有个好朋友是建筑师,朋友们在一起,别的行当有顺有不顺,但建筑师总是抱怨,业主、规划局、施工队……这人听了特别同情这建筑师朋友。

他买了一套房子,这让建筑师朋友给他装修,说你随便弄,虽然不是 很大的机会,可是给你完全自由。

结果这建筑师什么全用上了,又有假壁炉,又有古曲立柱,全用上了。原来他喜欢的也是这些东西。建筑师这行当在中国原来不是很个人化,都是通过设计院,所以没有太多自我表现的要求。现在呢,商业化的操作和自我表现混杂在一起,出来很多特别怪的房子,有张扬的个性,同时又很粗糙。

栗宪庭:长安街的建筑是中国丑闻建筑的陈列馆。北京的出租车司机很幽默,他们管海关大楼叫大裤子,把交通部大楼叫大柱子,把妇联大楼叫大肚子,还有那个中旅大厦,乱七八糟的小盒子堆砌在一起,司机说它是北京最丑陋的建筑,"群众的眼睛是雪亮的"。

张永和:建筑学已混到了极点。有一建筑师批判长安街上的建筑,挨个儿骂。似乎骂得也挺对。全都不行,就剩下一个好的,又有中国传统又有中国现代,你猜他看中哪个了?就是"大裤衩子"-海关。你看这人就够混乱的。

在建造里面有艺术,在使用里面有艺术,而不是另一堆叫艺术或说根本叫美术的东西附加在建筑上

栗宪庭:这一百年就没有建立自己的文化体系,最后就是一些碎片,各种文化体系里边建筑符号的碎片,随便拼贴,加上一时拆这条街盖那个广场,一时放小帽子,都是一时的政治需要。如七十年代的毛泽东纪念馆,北京盖了,然后就是全中国每一个城市都模仿;八十年代要民族化,所有城市的楼房都带上小帽子;九十年代时兴后现代,大楼的上面多了很多架子,像外交部大楼,北海体校的建筑,上面有像藤萝架子的结构,有人说是后现代符号,很琐碎,像积木,像玩具。

我们有自己的现代建筑吗?从教育上看,包括清华大学学的也不是西方现代建筑的一套,因为我们是反对现代主义意识形态的。

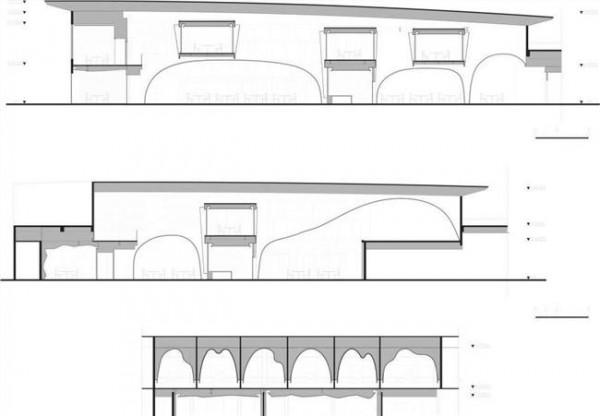

深圳润唐山庄住宅群 1999年 张永和/非常建筑工作室作品

张永和:我觉得两个最重要的问题老栗都说到了,一个是建筑教育体系,一个是文化。关于文化的问题,我觉得中国人对新旧有特别认识,"破旧立新""旧貌换新颜",新旧一定是对立的。也确实没有很好的新旧并存的实例,因为旧貌换新颜时新的把旧的都干掉了。

这种思想方法本来就是反文化的。还有教育体系,如果真是古典主义教育体系,中国的建筑教育还有考古价值。可是现在,在古典美术教育基础上又不一个大混杂大折衷,这东西其实就是乱。

所以一个上心的学生会觉得建筑是非常不尽如人意的美术,他想自我表现但建筑又说不了话,缺少自由性,然后对真正的房子怎么住的怎么盖的都有很消极的态度,认为是限制的自由。本来正是在建造里面有艺术,在使用里面有艺术,而不是另一堆叫艺术或说根本叫美术的东西附加在建筑上。

栗宪庭:中国美术教育五十年代基本照搬苏联的模式,而苏联模式是把十八、十九世纪法国意大利的学院经过功利主义的改造以后产生的,然后进入了中国。我不知道建筑上怎么样?

张永和:中国建筑教育最早是巴黎美术学院式的,经过美国进入了中国,是梁思成他们带回来的东西。到五十年代也是苏联的影响。建筑系里也画素描,都是苏联式的素描,只不过画得常常很差。

栗宪庭:现在还是这样,那天见你一个学生,我一看哎呀是美院画水粉那一套办法。这一套对建筑有什么用!

张永和:现在没有直接的积极作用。当然画好了又不同。

栗宪庭:对,画好了是美院一个好学生。

张永和:素描水粉等,对他的设计还可能有消极影响。像白瓷砖蓝玻璃,这么难看的色儿,是怎么想出来的。我怀疑不是跟建筑师画水粉的时候,喜欢玻璃的挺蓝的画上去,结果到最后发现真有这颜色的材料特别高兴。

栗宪庭:美术是自我表现的艺术,但也有限制呀。做装置,材料本身就给你限制。水粉、油画,包括水墨都有限制,用好了就是艺术。

张永和:对对。那个写《艺术心理学》的阿恩海姆,他谈得很有意思------他觉得无声电影艺术性更强。现在想想他说得没错。如果电影无声,现在特别烂的电视剧不可能不会有。唱歌怎么表现?因为没声儿,真得用蒙太奇。

栗宪庭:现在中国所谓的后现代,怎么讲呢?后现代是对现代的一种pass,pass有在继承中矫正的意思,它有个基本的"现代"才成立。中国五十年代以后就基本上没能真正受过西方现代化建筑的影响。包豪斯早期的课程,都是搞抽象主义的。

比如那体量,方块儿的比例,这其实挺重要的。有人说中国的建筑设计没什么细节,我觉得最大的毛病是没有整体,整体不可看。一个大的形,塑出来都像文具,中国建筑就是放大的一个小玩具,看上去很小气,就是整体形处理得不好,这种整体的形就是这条线和那条线造成一种方块的形,给人的视觉印象,包括街道有多大,人将来在什么地方走会看到什么建筑,这都是距离和视觉上一些基本的东西。

这基本的东西是现代建筑重点研究的东西,但是我们没有这一套体系,所以现在建筑师看到许多西方现代主义建筑表面,建一个方块儿,上面弄个轮子,弄一个架子或者弄个帽子。

这些东西整体放在一块儿比例特别失调,符号太多了,各种各样的符号,表面上很?quot;后现代",可我们没现代可"后",各种建筑符号的混杂实际上成了真正的混乱。

张永和:这里面也有建筑跟美术的关系。贝聿铭先生对现代美术非常精通,现在的中国建筑师可能也了解一点,可是多了就不行。康定斯基、克利,当时他们研究点线面,还真把这些关系很严谨地研究透了。

栗宪庭:训练得多了,他脑子里对这些形就有一个本能上的反应。这个形就有一个本能上的反应。这个形放在这里就是舒服,放这儿比较大气。现在的建筑师没有这个训练。

北京中国科学院晨星数学研究中心 1998年 张永和/非常建筑工作室作品

张永和:对,或者他看过画,可是没有分析过。其实像康定斯基你得看他的书,光看画不行,他想的东西严谨得有时都教条。这些没有,现在整个是应试教育,小学中学里不培养兴趣。他没机会接触这些东西,然后在大学建筑系又没有系统接触到现代美术史。

栗宪庭:现代建筑跟现代艺术关系比较密切,传统的建筑跟艺术当然也密切,传统的建筑跟艺术当然也很密切,如传统的园林造景跟传统文人画。

张永和:我来组建北京大学建筑学专业,有一年多了。没设基础的美术课,因为我们只招研究生,没有本科。我索性就让学生不画,这时面就有一个批判思维的基本工作态度。如果我要画就得思想,而不是技能。你要画你就想为什么画,怎么画,而不是老师告诉你一个技能,你反正手一动就是熟练性工作。

对画画有一个批判性思考之前,我不认为学生应该画。所以我的学生干什么?就是真的动手盖房子。最近他们刚盖了一个木框架。我认为建造是建筑学的基本功。

我们研究中心在一个小院子里,老的四合院,门外的房子特别破,精华大学建筑系的学生整天在我们门口写生,画断壁残垣。传统的中国建筑系还培养这种情调?我也不懂,如果他真的有这么一种浪漫的东西,也不会设计后来那种房子呀。现在北京大学里也有一些人画,是艺术学系的,考古学系也有人画一点。

栗宪庭:艺术学系也是研究生。

张永和:我是希望有老师开一门非常系统的西方的现代美术史的课,然后让学生自己建立他个人对建筑和美术关系的理解,美术对他工作的影响。美国的装置艺术,就是贾德几位的工作,特别有意思。中国现在搞装置的差不多都是画画的。

栗宪庭:不是差不多,几乎没有一个不是画画或者学习写实主义雕塑的。

张永和:可是美国的这批人里,建筑师出身的非常多,如高顿.迈塔.克拉克和贾德。所谓极少主义艺术家贾德对建筑师……

栗宪庭:卡德尔是学工程的,为什么搞建筑的搞工程的都对装置感兴趣?因为装置本来是空间性的,中国很多搞装置的就太平面化。

张永和:中国当代艺术难与建筑发生积极的关系,也许是因为建筑现在在中国只是房地产的一个附属品。

栗宪庭:中国的装置艺术家与建筑一点关系都没有,都是受学院教育、画写实出来的,从架上绘画转过来的。

一个城市没有文化脉络是挺恐怖的事情。多少年就一上新城市出来了,过多少年又换一个新城市。那么今天建筑师能干什么呢?

栗宪庭:北京司机有一句话很精彩,China,拆哪。这一百年,实际一直在拆。

张永和:在所谓古老的北京,很少有机会进老房子。目前很幸运,北京大学给了建筑学研究中心一个四合院,尽管从外面看屋顶是曲的,我们把天棚挑了,发现屋架是直的,结构已经用了钢构件,都比较现代,估计是一九二几年的房子。所以说大概有八十年的历史。咱们最爱说咱们有多少年的历史,中国文明五千年,王府井有七百年历史,可你现在看到的建筑可能不超过七年。

栗宪庭:一个城市没有文化脉络是挺恐怖的事情。多少年就一个新城市出来了,过多少年又换一个新城市。这是民族性?!

张永和:我不知道五千年历史在哪儿割断了,割开在哪一条线?

栗宪庭:以前有钱人的好四合院,被分配给许多户城市贫民后,基本是一家一户的四合院大规模地变成了大杂院,分田分地分房的基本理想,为从物质上彻底铲除传统的建筑模式埋下了种子。七十年代初唐山地震时,家家在四合院里搭棚子,所有的四合院的建筑基本上被破坏了。

大规模拆是在八十年代,很疯狂地拆。这其中的房管单位也是一个破坏因素,我在八十年代初住到后海,是所谓的历史保护区,当时我们的大门的门楼还有砖雕、木雕和石鼓,八十年代中期,房管局在维修时就把砖雕、木雕的古鼓拆了,抹上灰泥。

九十年代,门楼的顶漏雨,就把顶拆了,灰瓦换上了水泥瓦。在欧洲,尤其是意大利,在维护自己的传统建筑上有特别的法律,你不能随便修理自己的房子,窗户换一个颜色都要经过有关专家审查。而在我们这个特别严密的体制中,它的另一面就是极端自由。

张永和:老东西或真东西反映出的是时间的轨迹与逻辑。真不好意思说,北大修复了一个四合院,门口有一个老古桥。院子新了,就认为老石桥不配了,整个拆了,造一新石桥,假古董。过桥到哪里去呢?是一个七八十年代盖的变电站。滑稽极了。

栗宪庭:品位可厌。

张永和:谈"品位"的地方,常常布景似的,装修特别假,铺点什么石板啦……说着就悲观了。今天建筑师能干什么呢?我觉得能做多少做多少。我挺钦佩那些保护四合院的人,他们的态度就是,剩下十分之一也玩命保护。我们态度也是这样,我指不定赶上在哪儿盖多大一个房子,我的实践就对它负责。

在种种限制里,作综合的多方面的努力。我们在上海盖一个房子,基地上原有一个老房子,可能是二十年末代三十年代初盖的,不是很精彩,但是很好的房子,结实在,不会塌,质量很好。

可跟业主怎么说他也不想留下来。我们呢,那就是退一步,保不住这个,那新房子能跟整个花园洋房环境发生一个关系也好,同时又不是做假古董,就是这样做工作。这跟搞美术,尤其是画画很不一样。

画家是自个儿在那儿画,他直接创造最终的效果。就是说不那么有控制。但我不同意说建筑师像妓女,因为建筑师总在争取控制。 栗宪庭:装置和建筑都空间处理,高登.马塔.克拉克,他的东西说建筑也可以,说它是装置也可以,观念又很明确,大陆介绍得很少。这个人在艺术界影响很大,是美国人,英年早逝,三十七八岁就死了。

北京山语间别墅 1998年 非常建筑工作室作品

张永和:他用链锯在建筑上切洞。比如在建筑内部空间的一个角落上切割出一个完美的圆洞。

栗宪庭:从五楼一直劈到下面,地基发生沉降,房子就会裂开一条缝。还有从三楼到一楼整个打一个洞下去,整个建筑空间马上发生变化,进去不是一个封闭的房子,空间和空间产生很多联系。

张永和:里面有很多几何的东西,图与现状现实发生关系。他的思维方法也挺建筑的,不仅是利用建筑作为媒介。实际上后现代主义真是反映了这一代人的思想方法,像罗兰·巴特,像福柯。可是我觉得这里面有一个建筑的形式语言问题,所以我们现在常常有一个时差。

我们讨论建筑,用后现代主义的思想来讨论,可是形式语言更接近现代主义。其实是什么原因呢?因为中国的环境这么混乱,从我个人来说,反而老想理清楚一个基本的建筑语言体系,到底房子是什么构成的?梁、柱、屋顶什么的想在这个层面上做形式的工作。

这也是现代主义的思想。刚才老栗说的一个形体里面微妙的差别之间的关系。现在最多的是对方盒子的批判,方盒子成了骂人的话,真是冤枉了方盒子。其实好的方盒子跟差的方盒子之间差太多了。欧洲就有很多非常精美的方盒子。

栗宪庭:新的凯旋门,方的跟中间那个顶棚式的东西,它们之间关系很简单,其实越简单越难。

其实一个比较好的城市,不是一个个单体建筑跳出来,而有一个整体形象。像苏州,走在老街道上,到处白墙黑瓦。或像很多欧洲城市,走在街上就觉得很有意思

张永和:"千篇一律"一般是很消极的词儿。可建筑本来规律性的东西就多,如结构等,因为构成一个系统。因此城市都应该强调一点"律",当然这"律"是什么?白瓷砖蓝玻璃那"律"我也接受不了。可如果是原来的老北京的"律",四合院的一律",越强越好。

栗宪庭:可以细看每个门楼,因为不同的时期不同的匠人,还有不同的空间,比如小胡同就提供斜角,它那门楼做得就不一样。还有那砖,多了十几年几十年,那砖的灰就又不一样了。这种"千篇一律"变成特别丰富的变化。但现在这种千篇一律呢,我们后海盖了七八个四合院,一模一样,一个建筑队做的,还有平安 大道,太糟糕了。完全是影视城,是假东西,布景。我住平安大道,几次骑车找不到家了,走错了,因为大一样了。

张永和:二十世纪七八十年代,施工图纸有标准图、可能觉得建筑不需要什么创造力。住宅标准图集就是给你几个选择,不用从头去想。我不同意说上海金茂大厦是纽约摩天大楼的翻版,它是一个后现代建筑。一个城市里肯定有标志性建筑。

金茂大厦是一个商业性建筑,通常欧洲城市里的标志性建筑是歌剧院美术馆等市政文化建筑。它们也许占不到一个城市中建筑的1%。99%就跟咱们中国四合院是一样的普通建筑。现在国内每个人都做标志性建筑。

标志性建筑之所以成为标志性建筑,是因为它少。上海的标志性建筑比北京少,可还是太多。多了就乱,这是一个城市的问题。金茂大厦旁边本来有一个很高的上边有洞的建筑,都快成世界建筑博览会了。上海最难看的是电视塔,腰至一疙瘩,正顶一疙瘩,颜色选得也极难看,紫粉色。

栗宪庭:一个建筑出来,你到对面看它,或过年过节,你看不到建筑是什么。所有建筑上全是花里胡哨的标语呀旗帜呀灯呀假礼花。你看半天都不知道建筑是什么样,太可怕了。

张永和:我觉得建筑不太适合幽默。

栗宪庭:今天的建筑还不是幽默,是滑稽,整个中国的城市都很滑稽。中国是否受过拉斯维加斯影响?我到拉斯维加斯去过,那里人告诉我,中国官员很多去玩过,肯定受虚假的影响。人家本来是个虚假的东西,人家就是要造出假的气氛来,一个建立在沙漠中的海市蜃楼嘛。

拉斯维加斯不能白天看,白天看大难看了,晚上很漂亮,整个城市像个布景。但中国是有自己文化传统的,北京是古城,上海是近代城市,每个城市本来是有特点的,现在都消失了,都变成了向拉斯维加斯看齐。这个很要命。建筑与它本来的地域文化传统有关,每个城市有它的特点,建筑起最重要的作用。整个巴黎都很完整,新巴黎在外面。

张永和;本来北京是有条件的。

栗宪庭:否则可以与巴黎罗马媲美,每个城区都很美。五十年代看过一个电影《泉城济南》,给我印象很深,水从路上漫过去,石板地,到处是水。后来去济南,什么都没有了。所有的城市都变得一模一样,那个"千篇一律"是否定一个城市个性,这个"千篇一律"是全国一模一样。

一个民族的想象力没有了之后,就凭几张图纸和一二十年的功夫,一个个新城市--新北京新济南新成都……就从地平线上诞生了,可这与原来的北京济南成都有什么关系呢?问题是,我们天天向世界宣称,中国是世界上唯一的一个延续千年的国家。

张永和:建筑、城市的问题如此严重,是否与缺乏批评也很有关系?当然,批评是另一个大话题了。