顾炎武的家庭 熊秉真 岳心怡:明清家庭的母亲的形象是怎样的?

明清时期的情况很复杂了,因为小男孩认为是其“母亲”的那个人,并不一定指的是他的生母。一个由第二任太太或妾生的小孩,他正式或法定的母亲,称作嫡母,是其父第一个明媒正娶的太太(虽然她本身可能没有生育)。这些嫡母时常参与这名孩子的日常教养,实现作为一名母亲的社会角色,因此可以如同孩子的生母一般,进一步期待孩子日后的报答。

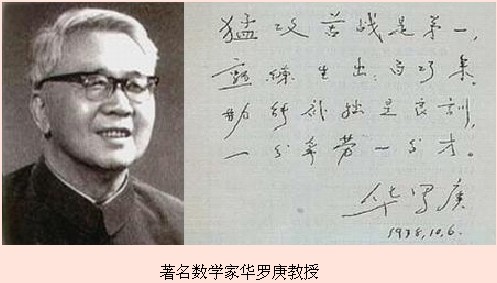

从许多明清男性的话语与行为中,我们发现,对他们意义最深远的是他们的嫡母,也就是“正式的母亲”。顾炎武(1613—1682)死忠孝顺的母亲、汪辉祖(1730—1807)以其名为作品集命名的母亲、督促梁济(1859—1918)以功名报答她的母亲,都只是他们的“正式母亲”。

在历史文化上,嫡母与她“法定儿子”的关系,或是继母与继子的关系,强化了许多社会科学家的信念,那就是母职可以是生物链结下的产物,也可以是由社会文化建构的一种现象。中国人总觉得有必要大大地歌咏母亲一番,不论母亲健在或去世。

而透过拥有相同记忆的历史家,我们可以从另一特别的角度看到母亲的一生与她们和孩子的关系,这与她们儿子的回忆与记录同等重要。不过,我们应该小心,不要把这些纪念性的文学内容太过依字面解释。在一个从来不将个人野心与私欲当作合法动机的社会中,人们皆倾向为他们最世俗的功名追求找一个层次较高的动机。

尽管如此,我们仍然可以解释,在那么多可以选择的动机中,在那么多启发他们的人当中,为何绝大多数的人还是选择荣耀母亲,视其为成功背后的唯一动力。

一、模范母亲

在明清时代的家庭中,母亲的生活跟多数历史社会中的已婚妇女没什么不同,她们常常遭遇不公平对待与苛刻要求。正如十七世纪的一位批评家所言,即使在最好的情况下,一般耗体力的家务与沉闷的生育责任,也是对母亲要求得多,报酬得少。即使士绅家庭的母亲也难以摆脱为她们规定的劳累、烦人的任务。父亲很少现身分担家务,他们不负责养小孩、让全家吃饱,以及料理家务。

毫无疑问地,明清时代的母亲终生都被平凡的日常家务所支配。她们被描述为不断被每日要求的劳务压垮的形象,尤其耗尽心力在照料家中年幼及病痛者。清代著名经学家段玉裁(1735—1815)七岁时,就意识到降临在其母亲身上的命运。

他透露道:“吾祖父祖母皆七旬,吾母晨昏侍奉米盐炊煮,舂磨,漱浣,缝纫,以及马子溺器,无奴婢可使,无不躬亲之,乳哺管领诸儿,终日无一息……苦心婉转得吾祖父祖母之欢心。

”虽然这些描述的情况客观来说并非极度艰辛,许多儿子主观意识上却都为了母亲日日的操劳感到痛心。他们语带感恩与悔恨,提及母爱牺牲奉献,成就舒适家庭生活的景况。十八世纪的经学家王鸣盛(1722—1797)记述了他十一岁时,某个寒冬的情景。由于家里穷,他没有棉衣。一天晚上,他的母亲朱氏决心要让他有衣服御寒。当夜,她为他缝制了一件短棉袄,但是“手皆龟裂皲瘃,血濡缕缕,然且晨起提瓮汲,不言惫也”。

基本的养育事务可能也是相当艰巨的。例如,散文家汪辉祖出生于浙江一个中等的士绅家庭。他出生时,父亲正在千里外的京城等待受职。他的生母是父亲的第二名妾,产下他后,就继续操持家庭的全部工作。嫡母看到她白天做家事,实在太劳累了,主动提出愿意替她在晚上照顾孩子。

这名“正式母亲”晚上把他放在床上,当他醒来啼哭时,就把他抱到生母身边去喂奶。每天夜里要喂好几次,喂完后,还要给他换尿布。类似的回忆提醒我们,养育孩子这单调而磨人的任务,以及繁重的家务,就是母亲肩上的重担,不论家境多么富裕安适,都是一样的情况。

一旦不幸遭遇变故,妇女所负担的责任就使她们必须付出更多的努力与痛苦。情况之一就是孩子体质羸弱,不易抚养。十五世纪的新儒学家陈献章(1428—1500)天生体弱多病。他的母亲除了做家事外,还要承担起养育他的全部责任。

她亲自为他哺乳,直到他九岁。还有许多母亲,因为长年操持家务,牺牲了自己的健康,使得这成为养育儿女的另一个不利条件。根据记载,徐鼒(1810—1867)、陈衍(1856—1937)和陈其美(1878—1916)的母亲都因健康状况不佳,或其他身体缺陷而没有乳汁,不能哺育婴儿。

生孩子成为女人生命中的艰辛任务,因此不少妇女都寻求透过医疗手段,达到避孕或绝育的目的。十六世纪的学者归有光(1506—1571)记载,他的母亲为了避孕,喝下蜗牛汤,结果成了哑巴,后来整个身体都垮掉了。皮锡瑞(1850—1908)也记载道,他的母亲因为想绝育而用药,结果绝育不成,反而损害了健康。

而一旦孩子出生,母亲就担起了不可推卸的养育之责。晚清的督抚大臣左宗棠(1812—1885)出生后,母亲没有乳汁喂他,由于家境贫寒,无力雇奶妈,母亲只得嚼碎米饭,吐哺给他。

幼儿患病会给早已非常辛苦的母亲增添更多的忧虑和辛劳。十七世纪著名的作家吴伟业(1609—1671)对母亲深感抱歉:“吾少多病疾,两亲护惜,十五天不知门外事。”沈兆霖(1801—1862)也记得在他六岁左右,“少有痰疾时患瘚逆”,常常会昏厥在地。

他是杭州人,当地的幼儿常常坐在高凳子上读书,但是沈兆霖会突然发病,晕倒,从高凳子上摔下来,脑袋着地。这种危险困扰了他母亲好几年之久。她整天为照料这个病童而精疲力竭,用尽一切办法防止他再度发病,包括求神。

不用说,这使她在情感上与身体上付出极大的代价。此外,沈兆霖似乎还不断得耳疾,他的耳朵流脓,引起听力障碍。他的母亲据说必须一直背负着照顾这个病童的艰巨任务,直到他十岁以后才得以改善。

明清时代,诸多威胁中国孩子生命的疾病,以天花为最,即使我们很早就引进预防接种的方法。关于母亲在幼儿出天花卧病在床时,她们如何熬过那些严峻的日子,现在还留有一些详细的记录。翁叔元(1633—1701)说,他八岁感染了天花:“是岁三月,叔元出痘,先妣昼夜视,衣不解带。

”有一次,他突然翻白眼,呼吸似乎也停止了。母亲在绝望和恐惧中,把所有女眷都召唤来,将他团团围住,大声呼喊他的名字,过了很久,他才醒过来。过不到三星期,他的妹妹(她是个遗腹子)也患了天花,没过几天就不幸病死。翁叔元遗憾地说:“以先妣急叔元,无暇顾妹也。”

二、寡母

母亲的生活本来就很辛苦,但是如果失去丈夫,她的苦则更要增加许多倍。明清社会中,鳏夫再娶比寡妇改嫁要容易和普遍得多。一个孩子如果失去父亲,其后果要比失去母亲严重许多。由于男性常多次结婚(纳妾或续弦),他不大可能失去所有的妻妾,而女性失去丈夫的可能性则更大。

因此,孩子在成长过程中很可能没有父亲,而没有母亲的可能性则较小(他会有继母或其他女性当他的“正式母亲”)。因此,历史上就有无数这样的记载:寡母们靠微薄的财产,企图独自把孩子抚养长大。如此可悲的处境常使母亲和她的孩子们消沉绝望,并进一步造成他们相依为命的感情,我们将在下文中研讨此一主题。

晚明思想家刘宗周(1578—1645)的父亲在他出生前就去世了。身为“遗腹子”,刘宗周的童年困苦而孤独。他的母亲显然无法独自撑起家计,被迫带着孩子回到娘家。赵于京(1652—1707)的父亲参加滕王阁的饮宴后得了寒疾,不久就去世。

他留下两位遗孀(一位是当时才二十五岁的二太太与一位二十三岁的妾,也就是赵的生母)。另外,还有六个皆不满十岁的幼子。这是一个典型的寡母与幼子的家庭,“零丁孤苦,势不能独居”。居住在山东省的祖父决定收留他们,并协助这两名母亲养育小孩。

寡母在养育幼儿时的艰辛常在孩子的心中留下难以磨灭的记忆。盛清的高级地方官员刘宝楠(1791—1855)回忆道,他的父亲在他只有五岁时去世,“弱不胜衣,先母保抱携持,得有今日”。在刘宝楠的记忆中,他的母亲虽然从未隐藏真正的慈爱,管教孩子却十分严格。为生活打拼的那些年里,母子亲密地生活在一起,构成非常牢固的亲子联结。后来,刘宝楠还作诗描述那些暗淡的岁月与母亲温柔的照顾:

儿行以母手,

儿药以母口,

儿健母身伤,

筋力儿身受。

此外,还有一些是关于母亲以有限的知识教育她的儿子:

五岁授儿诗,

七岁授儿礼,

[挞] 儿痛母心,

暗室常挥泪。

看了这类个人的记录,我们可以理解,寡母与孩子的关系是在特殊的条件下发展出来的。这种特殊的背景必然可带出一些重要的主题。第一,父亲的缺席使得供应物质生活的关键角色无人扮演,母亲既要养育幼儿,还要维持家计,两者加在一起,更见艰辛困难。

共和时代的政治家徐世昌(1855—1939)谈起自己童年丧父的情景,那是在十九世纪中期:“父殁时,年甫七岁,弟仅五龄,家道中落,赖母氏刘太夫人,支持门户,抚育成人。”更甚者,许多意志过人的单亲母亲决心独立担起所有的重担,因而以昂贵的代价得到珍贵的自主权。

二十世纪初的教育家蔡元培(1868—1940),父亲于他十一岁时过世。家族的亲戚朋友愿意提供养育孩子的经费,但被他的母亲断然拒绝。她靠着典当衣物与其他细软预算吃紧地养育三个男孩。她信奉的格言是“自立”“不倚赖”。

第二,分享困苦生活、在异常严酷中奋斗、在屈辱中共同求生的经验,滋长了母子间强烈的联结,这种关系充满了苦中带甜的回忆,有着旁人无法体会的亲密,以及强烈的同志情谊。清朝中叶知名的学者洪亮吉(1746—1809)七岁丧父。

由于失去生计,他和姊姊、弟弟就随着母亲暂住到外祖父母家。但是外祖父母家经济情况也不好。洪亮吉的寡母就领着女儿做针线活,以此来维持生计并供应男孩子读书。及其成年,洪亮吉仍能清楚记得那漫漫长夜,母亲与姊姊们拿着针线,而男孩们围着母亲做功课,紧紧依偎在一起的情景。

晚清经学家柳诒徵(1880—1961)也记得那种既压抑又亲密的感觉,伴随着孩子成长,与母亲挣扎求生存的记忆。柳诒徵曾提及父亲去世后,他们三餐拮据的程度,“少时候谈不到营养。餐时经常只有块红酱豆腐,母亲姊弟三人赖此下饭”。

第三个特点是由寡母的实际境遇造成的,她们时常必须承担亡夫留给她的额外责任(对比之下,由于男子续弦的机会很多,因此鳏夫从来不必履行母亲的责任)。黄郛(1880—1936)回忆他的父亲去世后,留下六个未成年儿女时,家里所发生的变化。

他说:“惟先妣一人任教养之责。”当时他才七岁。对于母亲额外负起督促他读书的责任,并十分严格地执行,黄郛印象深刻。“偶有不专,即鞭责不稍宽假。”而当塾师偶尔嘉许黄郛时,他的母亲也只是告诫他继续努力,千万不能以此自满。在以上及更多类似的故事中,我们清楚见证了寡母扮演的角色,她们支撑家庭渡过危机,并且负起养育儿子的责任。

在传统中国的性别关系中,让人觉得讽刺的是,一个男人的母亲常常是这个男人知之最详,觉得最亲近,最能敞开心胸,无所顾忌爱恋的对象。同样的,对一个女人来说,他的儿子才是唯一一个可以毫无保留爱慕,大胆要求忠贞、感情与感激的对象。

母子之间感情的联系就是建立在童年亲密的相处间。在这层关系中,儿子不仅深切体认母亲命运的细节,也会把自己与母亲的悲苦连在一起。再加上,儒家所说的孝道允许(事实上是要求)儿子永远对母亲保持绝对忠诚。母亲有充分的理由在精神上和物质上对儿子进行更多的投资,并期待或要求他们长大以后能给她忠诚的报答。怀念女性与母亲的文献特别丰富,证明了这一心理与社会的遗产。