王逸舟思想 王逸舟:思想不死——忆李慎之老师

听到李慎之老师过世的消息,内心有一种复杂的感受。虽有哀伤和失落,更多却是对这位睿智长者的思想追忆;好在先生故去前没有受到太久折磨,留存我脑海的只有感恩的故事和说不尽的激励。

第一次接触李老师是1987年,我随我的导师苏绍智先生,陪同时任中国社会科学院副院长的李慎之先生,见一位来自南斯拉夫的哲学家。那时我还是所里的博士生,在这些名震海内外的大哲面前,感觉十分敬畏和拘谨;谈话的内容记不太清了,李老师那直率开放的谈吐和爽朗豁亮的笑声,却给我留下难忘的印象。

那是一种充满深遂思想却又毫不做作的东西。早期的另一次个人接触是1988年,当时我以研究生院学生会的名义,邀请李老师为《视野》论坛演讲。

他欣然接受了邀请,以“中国的改革与世界”为题,给同学们做了演说。记忆里,李先生未用讲稿,也不做板书,还说自己不是一个“学问家”(那时我没有弄懂其含义,后来才知道他对一些著名学问家的“工匠特质”颇有微言,认为后者缺少必要的思想批判力和追问现实的勇气),然而李先生言辞的独到和某些结论的惊世骇俗,却令研究生院的学子们大为倾倒。

从1992年转入世界经济与政治研究所之后,由于涉足国际问题,与李老师的交往多了起来,过去的敬畏逐渐为求教的渴望取代。入门十余年来,我始终把他看成中国国际政治思想界的第一人,像许多同道一样,私心里总是把自己当作李先生的弟子,从他的文章和言谈中获取智慧与启迪。

先生从未让学生失望。无论是以电话方式,或是当面讨论,李老师在指导时从不吝惜时间和精力。记忆里,向先生的最后一次直接请教,是去年的一个电话。那天先生听何方老师推荐,说我在《人民日报》发表了一篇关于中国国际问题研究的文章。

他找来看后,认为还不错,于是拿起话机与我讨论里面涉及的一些问题。他提到了全球性与本土性的关系,指出了主要存在于年轻一辈人中间的激进民族主义思潮的危险,以及他无法理解的个别现象(“有些受过国外教育的人,观点却狭隘得无以复加”)。

他特别强调,“全球化研究”在中国只能算是起步,很多问题尚未深入探讨,其复杂性可能远超研究者的想象,“要多讲一讲这种复杂性”。

先生细心提醒我,不要使用“层面”一词;他认为这个从港台输入的概念,逻辑上是有问题的,“‘层’与‘面’根本不能并用”。这个电话打了近一个小时,我一边聆听受益,一边惶恐不安,既渴望听到他的点拨教诲,又担心着患脑溢血后正在康复的先生身体。

类似的事例不胜枚举。可以说,我在国际研究领域的工作,从一开始便离不开李老师的关心与帮助。记得十多年前,进入这一领域不久,自己写成“论太平洋时代”一文,呈请先生赐教斧正。先生对这篇今天看来有许多缺失的文字却多有称赞,将之放在他主编的《太平洋学报》之创刊号的首篇位置刊出。

颇有受宠若惊之感的我,很快又写了一篇自鸣得意的东西,再次呈送李老师。没料这次他来了电话,开口就批评它“太涩”,“不符合中国人的表达习惯”;老师谆谆开导说(原话我记得很清楚),“好的文章应当啷啷上口,这是中文上品的一个标准,叶圣老的文字就是这样”。

回想起来,它是我学术生涯里不敢忘却、始终受用的忠告之一。李老师还多次对我说,做学问搞研究,要“经得住各种诱惑”;应当“不逾家门”,不要讲专业以外的事情。每当听到这些话,想起自己过去的幼稚想法和文字,我脸上有些发烧,同时感到难以名状的压力和感动。

李先生自认为不是学问家,没有专门的著作和学术职称,写文章也很少做注脚,但很少有人否认他是一个真正的博学多识者,是中国理论界、不用说中国国际研究界少见的大思想家。他能用流利的英语与外宾对话,是社科院为数不多可以文言文写作的人;在世界史、中国历史、当代社会转型问题、美国研究和政治学等领域,均有独到而重大的见解;哪怕在他不专攻的方面,如对一般社会文化现象,李老师也多有高人一肩的视角和论点。

不夸张地讲,他既是国际问题权威和政治学家,又是历史学家、哲学家,还是社会学家和语言学家。

“六四”之后,他从社科院副院长的位置退下。虽然官位没有了,思想火花却更加耀眼,“厚积薄发”用在这时的他再合适不过;虽然文章总的数量不算多,但篇篇是精品、每每有新意,总会引发海内外的反响与争鸣。

值得一提的是,李老师思想的巨大影响力,是以其精美的文字为载体的。社科院哲学片一位退居二线的老所长很认真地告诉我,连李先生写的检讨都与众不同,“字字经得起推敲”。

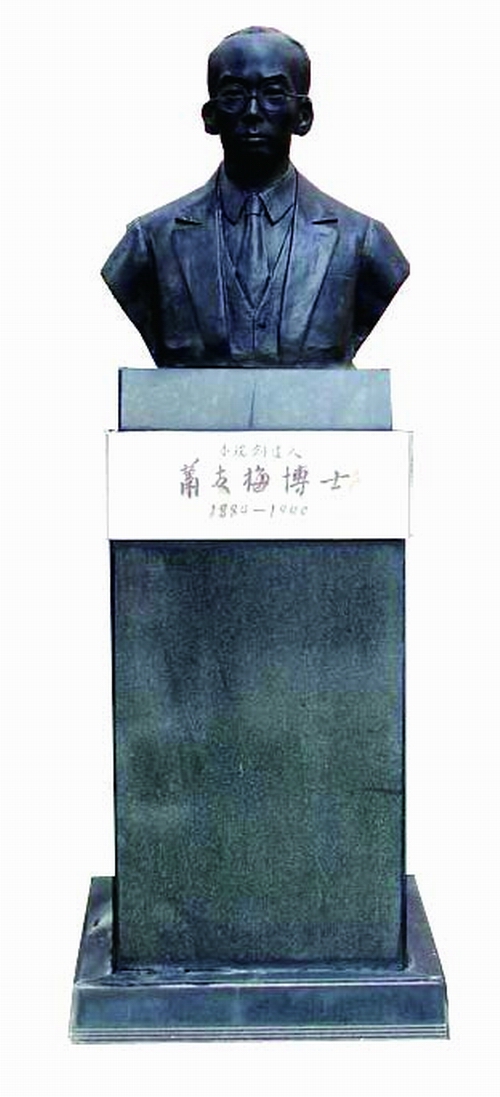

李慎之先生成名很早,一生贡献良多。听说,五十年代前期他便受到周恩来总理的赏识,是新华社编译《大参考》的最早创办者之一。后来因言获罪,被打成右派,沉寂近二十年之久。复出后即作为邓小平的陪同人员之一,参加与美建交的历史性访问。

他曾作为中华美国学会会长,创建了中国最权威的美国研究基地-中国社会科学院美国研究所,发现和培养了资中筠、王缉思、金灿荣等三代中国的美国研究专家。他曾经在中国社会科学院副院长的位置上,直接负责中国社会科学院国际片八个所的研究工作,对中国最重要的研究智库的建设,留下不可磨灭的个人铬印。

很多下属和同事都知道,曾和李先生同期担任中国社会科学院副院长的钱钟书先生,对李先生的思想和才气多有称赞;他俩同属恃才傲物、英雄相惺、一般人可望难及的类型,是社科院对外的“招牌”和晚辈学人的骄傲。

就我个人有限的知识范围和理解能力而言,李老师在当代中国国际问题研究界的贡献,迄今为止无人可以超越:他最早提出和界定“全球化”的概念,启动了中国学术界关于这一问题的研究;他论述全球化的作品,至今依然是此类著述中最有份量之作。

他很早注意到中国崛起后可能产生的内外影响,多次强调对内要警惕激进民族主义思潮的泛起,对外要警惕中国与一些世界大国(美俄日等)发生“不必要的”磨擦。他作为中国美国学界的泰斗,在美国研究方面更是创意无数,如率先提出美国对外政策中的“霸道”与“王道”的内在紧张,率先提出美国内部不同族裔间的“文明冲突”会严重影响美国对外政策上的“文明冲突”观念,率先提出美国霸权体系未来有可能发生“中心塌陷”即终结于美国内矛盾等等。

晚年的他,还作为主要筹划者与审稿人,创办了现已蜚声学术界的研究性期刊《太平洋学报》;他试图建立以研究当代中国重大问题为目标的民间研究机构光华研究院,筹划出版有关全球化研究的系列丛书,……。假若不是由于几年前在国外讲学时突发的脑溢血,假若外部各种条件具备,人们很难想象这位智者,还能做出多少件令人称奇的工作,提出多少种常人难以构思的预见。

李慎之先生不是完人。众所周知,他的一些政治言行和思想观点遭到了严厉的斥责,他个人为此付出了种种在他人看来相当惨重的代价;从二十世纪五十年代的反右运动到1989年“六四”直至近些年,李先生几乎没有不被争议、不受抨击的时候。

说来有意思,他的头发在快80岁的时候依然乌黑发亮,先生自己半开玩笑地归因为“遭受了不白之冤”。据我看,李老师的某些看法确实过于激烈,常常不合时宜和让人难堪,个别场合容易给争论的另一方“盛气凌人”的感觉;而在他的对立面上,有些可能是小人之心作祟,有些起因于政治观点的差异,有些真的属于无法理解李先生的本意,而后一种情形换了他人或许有取得理解、达成共识的可能。

毕竟,先生生性不是爱妥协、擅沟通的人,而妥协和沟通至少是所谓“转型”时期难以或缺的;个性与现实的这种矛盾,注定令他一生面对艰难。

由于“非典”的不可抗力,李慎之老师身后没有召开追悼会,他的离去也少了鲜花和挽联的簇拥。我想,先生九泉若有知,对此一定不会在意,因为大智大气的他,看重的只是思想的方向。

缅怀先生的为人,再思他的作品,心中的敬意愈发浓厚。