阮义忠八尺门 阮义忠:我只按一次快门

春夏之交,摄影家阮义忠忙碌又愉悦:简体版摄影图文书《人与土地》引发大陆读者热烈追捧;繁体版《人与土地》、《台北谣言》上市两周即加印;与《他们在岛屿写作》总监制陈传兴重启1986年开启的摄影美学对话,拟出版《摄影美学十问》。

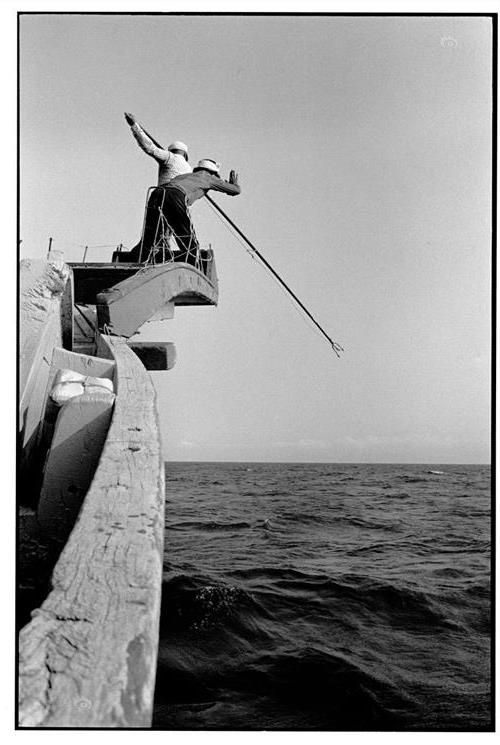

《人与土地》是1950年生人阮义忠曾被巴黎现代美术馆收藏的摄影系列,年少时曾“一心想要逃离土地”的他,后来却以黑白画面记录了1974—1986年台湾的农村风光及原住民生活状态。

趁着阮义忠前不久来北京担任草场地摄影季评委,笔者拜访了他。甫一见面,他就直言,迄今连侯孝贤的《风柜来的人》(1984)都没看过——题材、时段的近似很容易让读者对比《人与土地》和《风柜来的人》,可阮义忠30余年来“一个人埋头在那儿工作,台湾发生什么我根本就不会晓得”、“台湾的文化圈我也并不是很熟”。

陪阮先生夫妇用早餐,关于食品的荤素,他们向侍应生问得格外仔细,因为两人常年茹素。1999年台湾“9·21”地震是阮义忠摄影生涯的转捩点。那一年,阮义忠、袁瑶瑶夫妇成为慈济功德会义工,因为“大部分艺术家致力于追求自己的成就,慈善工作者则是从利他出发”。就在这次从北京回台湾的两周后,阮义忠还在花莲拍摄慈济成立46周年的浴佛大典,他要“为师父的慈悲与智慧、为慈济人的大爱做见证”。

阮义忠拥有“中国摄影教父”、“台湾的布列松”、“世界摄影之于中国的启蒙者与传道者”等美誉,因为他1980年代出版的《当代摄影大师——20位人性见证者》、《当代摄影新锐——17位影像新生代》等著作,有力地推动了全球华人地区的摄影教育;1992年至2004年,他与袁瑶瑶又创办中英双语版《摄影家Photogra-phers International》杂志,在介绍西方摄影大师和摄影思潮、推介大陆摄影新锐等方面功德无量。

两小时的专访中,略有感冒的袁瑶瑶始终坐在阮义忠不远处,她一边玩着iPad,一边偶尔插插话。袁瑶瑶16岁时经姐姐介绍结识阮义忠,他们是彼此的初恋,婚后长相伴随,恩爱至今。

真正教过我的是被我拍摄的人

问:您22岁从《汉声》英文版开始摄影生涯,当时台湾的纪实摄影、报道摄影是什么样的状况?

阮义忠:我学摄影就是一个意外,跟台湾摄影界完全不相关的。我本来喜欢画画跟写文章,也发表了不少东西,因为找工作找了《汉声》。我不晓得他们是要摄影,那时我已小有名气,创办人之一黄永松先生一看到我要去,几句话后就问你什么时候可以来上班。

我说越快越好,然后闲聊一下,他送我到门口,握握手,说:“请问你用什么相机呢?”我说我不会拍照,他脸都绿了,可是他的表情几秒钟后就转过来了,他说你只要多走多看多拍,很快就会上路了。

当时,我不知道台湾任何人的摄影作品,拿起相机也没有学习范本。《汉声》给我一台老相机,建议我到台北万华街头试着拍一拍。那时,几乎清末民初所有行业在万华街头都还活生生地营业着,画糖人、捏面人、说书的都还有,还有补伞匠、补锅。万华街头几乎是一个拍照的宝库,可是很少人在那里拍照,因为那时台湾已经开始受西方影响,一切都要现代,要揭批落后的。《汉声》专门注意整理中国民间文化,甚至做过一本“万华专辑”。

我拿起相机来到万华街头,去了也不晓得拍什么,因为以前我的创作从来没有认真看过别人,一直在观念上打转;所看到的事情,只看自己觉得能够用的,大部分人都是视而不见的。可是,摄影你看到什么都要透过别人来传达,有对象才可以有影像嘛!那一刻我真的是冷汗流下来,发现自己的生活过下来是一场严重的偏差。如果人有那么严重的羞愧心,它会让你拐个弯或者彻底地反省。

还好,那时我拿起相机来没有人会避讳——他会觉得你要拍我,好荣幸啊。做人最基本的那种自然而出的信任的可贵,马上开始影响我。所以,我拍照的第一个老师,是我镜头前面的对象,而不是任何其他的。我拿起相机是要把我看到、感受到的对别人的好,尽我的能力呈现出来。

学习拍摄之前,我根本不晓得台湾有什么前辈摄影家,摄影那时是非常冷寂的。后来,我当然知道前面有很多摄影家,比如张才先生,我自己的《摄影家》杂志后来还介绍过他的作品。

我后来又做了一本寿命不长、专门介绍台湾摄影家的《影像》杂志,有一期专门向《汉声》创始人黄永松、姚孟嘉致敬,强调他们对台湾文化界、摄影界的极大贡献。我在文章里,都写他们是我的老师,可是他们也的确没教过我什么,真正教过我的是被我拍摄的人。《汉声》那时出刊不顺,我拍摄的东西几乎没什么机会发表,只是记录。可是,它让我越来越掌握摄影。

真正踏上摄影这条路,是1975年去《家庭》月刊。一去,整个人爆发开来,因为我可以决定要做什么、去哪里,照片拍回来我要怎么编就怎么编。《家庭》是妇女刊物,明星我要拍,服装模特也要拍,这些我可以听杂志的指挥;有十几页我当家了,条件是每个月介绍一个值得去旅游的地方。《人与土地》的所有照片都在那本刊物上发表过,是从六十几期的旅游资料中抽出来的。

生活的方式就是最好的风景,我介绍《家庭》第一期旅游专刊的最后一句话就这样写。那时出差费有限,我一个人既拍照又写文章,很孤单,可是完全自主,不必妥协。那时台湾完全没有任何一本旅游指南,我看了一个客车运价价目表,它有一个很简陋的路线图,我就是凭着它知道客运车可以抵达的终点,越是终点越表示没有现代化嘛。

台湾还是很小,你要是没有那种好奇心,去过两个地方就腻了。可是,我每一次都是新鲜和意外的,所以也作了不少画,写了不少文章。我一个人埋头在那儿工作,台湾发生什么我根本就不会晓得,我到现在还没有看过很多大家谈论的电影大师的电影,台湾的文化圈我也并不是很熟,就是一个人很幸福地去记录那时台湾乡村最宝贵的一些价值。

“戒严”时期,还真的是独来独往

问:《赛德克·巴莱》您还没来得及看,但我看后马上想到《人与土地》正好可以与之对照赏析且相映生辉,您亲历的台湾原住民运动有哪些照片背后的故事?

阮义忠:我去的时候,原住民已经很现代了,如果说有什么真正传统的歌谣或者舞蹈,并不会在他们的日常生活中体现出来,只是在特殊节庆。可是现在,电影中的原住民好像无处不在地载歌载舞,这些人怎么会这样去理解一个人的生活呢?

问:某些伪民俗可能是因为旅游观光的利益驱动?

阮义忠:不止为了旅游观光。你应该有能力不靠这个就表现出原住民的真正状态,不能说穿着花花绿绿的、跳什么舞的就叫原住民,他们一年恐怕只有那几个小时是那样子而已。有些被认为是经典的电影,我看了一两分钟就出来了,觉得怎么有人这样表达原住民的情感世界呢?

当年去原住民村落采风,不管他们是什么样的人,我来了是一天的经过还是两天的相遇也好,都设法去感受他们。我反而不想把看到的异样呈现出来,希望也成为他们中的一分子。我需要他们,并不是他们需要人家把他们的处境描述出来,作为一个文化工作者,真正靠你的作品能替他们干嘛?这还不如一个社会工作者或一个政策,可以使他们的生活真正得到改善。

一个文化工作者,就应该把你受到的感动,用你的专长很准确地表现出来,这样才可以在若干年后在不同的时空,让它依旧有那种最真诚的东西在里面。

我从来也不认为我的摄影有太大的能力,只是它能把随时都在变、随时都会消失、随时都会被遗忘的东西记录下来,因此变成永远存在的一个价值。摄影对我来说,是一种价值的判断。

问:那时去这些村落,跟您在万华街头拍照,拍摄对象的反应会一样吗?

阮义忠:村民大部分已经在照相馆拍过身份证照片,所以他们大多知道摄影是怎么回事;他们一定要你像照相馆师傅那样,他会马上调整一下,你稍微移动一下,他也会跟着你移动。

我相信我跟他们之间的关系,不会让他们对我有戒心。除非语言不通,我经常跟陌生人接触,两三下之后能够直接跟他谈得很贴心。也有例外,比如在北埔,小孩子都会拿石头丢我,因为从来没有人去拍照过,他们一边丢我石头,一边说有“匪谍”在那里拍照;警察也会来,说你在我们镇上已经鬼鬼祟祟地逛了一天;也有晚上睡觉后被叫起来的。

我拍照的时候是台湾的“戒严”时期,任何海边、桥梁、山上和管制区都不能拍照。可是,这些一点也不能阻挡我。有正当理由的,我拍照前可以申请,但拍照时难免会碰到,他不问你就先来干涉你、取缔你,拿枪对着你的都有,你总要解释的。

大环境就那样,我不会把这种情绪发泄出来,也不会在体制的不公、政策的不合理上钻牛角尖。也许很多人就因为这样而变成党外人士,想要革命的也有,可任何困难都没办法阻碍我,我可以视而不见的。当然,我做的事相对来说比较简单,就是自己闷着头干,那时还真的是独来独往。

拍了七年最优秀的彩色作品

就在很粗心的时候丧失了

问:在解读1980年拍摄于屏东县车城乡那幅“寂静的天地”时,您说“虽然我老是拍黑白照片,某些极为特殊的场景也会让我觉得彩色胜于黑白”,什么场景下您会破例拍彩色呢?

阮义忠:《家庭》月刊有彩色印刷的必要,所以我身上挂两部相机,一部黑白的一部彩色的。但是,彩色的宽容度比较窄,而黑白的即使曝光稍稍不够,还可以用暗房技术把它补救回来。彩色的,幻灯片差半格曝光就完了。所以,常常第一个机会给彩色的,成功了再拍黑白的。

我的很多作品,包括《人与土地》,同一个画面,最好的作品不是黑白的,是彩色的。当时柯达圆盘式的幻灯机,一个片盘可以装80张幻灯片,我两个片盘,一个装满,另外一个空10格,加起来是150张。

演讲时我会放这150张,那时拍了大概7年,最精彩的作品不是黑白的,是彩色的。黑白那时不能做幻灯片,只有彩色的才能投影。现在想起来也够笨,用彩色照片翻拍不就好了嘛,可是那时翻拍的色温什么的不好控制。

那时台湾办一个国际摄影研讨会,美国《生活》、《国家地理》、《时代》、《新闻周刊》的图片总监,还有《读者文摘》的一个图片编辑全部来台湾,台湾也派了几个拍照的跟他们对谈。我的150张片子放完之后,这5个图片总监和编辑立刻说,你可不可以跟我们吃早餐,我才知道我的东西已经不太一样了。

之后他们要帮我办展览,可是我自己也没有积极应对。过不了几天,我要去交大还是清华演讲,和朋友一起坐计程车时,把幻灯机跟幻灯片放在前座,彩色的,下车居然忘了。拍了七年最优秀的作品,就在很粗心的时候丧失了,感觉天都要塌下来了,就像有人拿一把刀在你胸口上面划一道。

我根本就没办法走出来,今后再拍也没有办法拍以前那些了。我从那天起不再拍彩色了,干脆拍黑白。人生没有什么不能丢掉的,失掉东西有时反而是另外一种得到吧。

问:您微博上上传了那幅颇有布兰库西风格的“家中的葫芦”,您强调“完全像用胶卷的态度在按快门”,还提醒网友“善用数码”。

阮义忠:倒不是说数码相机拍出来的照片品质不好,可是它使大家忘掉摄影那种最可贵的审慎。我在慈济替他们上课,综合了几个摄影要领,其中之一就是选了再拍,不是拍了再选。

问:您也用数码相机拍吗?

阮义忠:现在拍慈济的东西,是数码的,可是只要拍一张就可以,我绝对不按第二次快门。拍坏就拍坏了。我不信拍100张再选1张就一定是成功的,你只是从很烂的当中挑一张比较不烂的而已。

问:您身上存在“绘画——摄影——绘画”的有趣变迁:您自述“在拍照前我是个勤读书、爱画画的文艺青年,写过诗、小说,发表过数不清的插图”,而撰写《人与土地》“正是一种反省,期许自己在未来的十年间以文字为重;再有十年,那就重拾画笔”,您也说“艺术手法要灵巧容易,要朴拙可难,一切感觉的棱角都磨平、磨润了,离拙就近了”,“朴拙”是您艺术观中一个非常高的境界?

阮义忠:摄影的确需要体力,也要眼睛比较敏感;写文章应该“拙”比较好,不要那么流利。现在比较懂了“拙”是怎么回事,再来写文章刚刚好。绘画可以让一个人自由自在,所以我没有被挡住。摄影是一个很紧张的过程,感动的时候就是创作的时候,所以要保持那种最机灵的状态。写文章可以回忆,可是心要静下来,画画几乎可以狂野地画,半发疯的情况都可以做创作。那个时候还有能力的话,真的可以随性一下。

马蒂斯老的时候要画一个教堂,他拿一个竹竿,上面绑着画笔,刚好最“拙”,又回归到最小孩子的样子。他的心不小,已经很成熟了,可是他的笔触却很童稚,这两个加在一块,令人很感动。

◆下转51版

◆上接50版

《摄影家》杂志是我的黄金岁月

问:即使对您作品持保留意见的评论者,仍高度肯定您主编《摄影家》、编纂《当代摄影大师》《当代摄影新锐》等对介绍西方摄影思潮的无量功德。您通过《摄影家》向西方摄影界成功推介了吕楠、荣荣、刘铮、黎朗等大陆摄影师,还重新发掘了被严重遮蔽的抗战摄影家方大曾。回首往昔,《摄影家》有哪些专辑特别难忘?

阮义忠:第一期就很好,达到了一个以我的能力不容易达到的成就。有一度,纽约街头都有我们的杂志,巴黎重要的美术馆也有;在伦敦,《摄影家》被放在所有人都会经过的十字路口的一个重要书店的一面橱窗里。

我们的发行量不过几千份而已,可竟有这种成就,真是因缘际会:第一,那时大家都在办摄影器材杂志。第二,有过的一些好杂志一个一个关闭了,我们一来,却是国际性的,还替大家服务。我们不是一来就先介绍台湾,也不是一来就介绍华人,我们把世界摄影当成一个范畴,所以所有摄影家都需要我们。我夫人袁瑶瑶的外文能力刚好使这个杂志能够中英文出版,除了译稿之外,我们又走向了双语发行。

第一期就是一个偶然事件,我在法国吐鲁斯市一个摄影展场看到一个“摄影史150年来的回顾”,各国各个不同年代的经典摄影作品都在那里呈现。本来我跟这个馆长尚·杜杰德只有半小时的约会,我很诚实地告诉他,我能够来这里跟你见面就很开心,更何况我能看到那么好的展览。两句话就很投缘,他仿佛在我身上看到以前的他,我在他身上看到未来的我,我们从半小时的约会变成了三天相处。

我拜访他的时候40岁,69岁的他开车送我们到他年轻时工作的地方,一直给我们讲西方的一些美学观念。他也希望替我办展览,我说今天我所看到的这150年来摄影领域最好的经典作品,有一天能在台湾展览那才是我最希望的。

回台后三天,我凑巧接到政府官员的电话,说你有没有办法在三个月之内,办一个国际性的摄影比赛或者是大展。我立刻叫我太太发一个传真给杜杰德,说我们可以办你们在台湾的展览,还可以付借展费,他高兴死了,三天就办成了。

马上面临的第二个问题就是怎么宣传。那时,台湾的摄影杂志很幼稚,报纸根本不懂什么叫摄影,我怎么会把这个东西给它登呢?《雄狮美术》是可以的,我很多书、文章在那边发,但它顶多给你发一篇文章。我没有适合的杂志可以介绍这个展览,一直想办杂志,那现在就办,我把这个展览的所有内容当我第一期内容的一大部分。

那时我希望有最好的摄影作品,应该不止西方的,还有东方的,一定要有中国大陆的。我一问,大陆最好的摄影家是吕楠。那时他的作品还没有发表,《中国精神病人》在国外倒是露过一两张。我特意从台湾跑到深圳,吕楠从北京“偷渡”到深圳。我们在旅馆,样片在床上铺了一堆,挑。我到香港拿底片,回台湾亲自放大。

台湾就找我最认真的学生吴志华。除了写实之外,应该还有点最新的,就来了一个当年大家都不碰、还没有开始严肃对待的电脑摄影。我们有一个法国摄影家朋友,出过他一本书“观看之间”,中文版译成“摄影大师对话录”。我有这些素材,跟有摄影史以来最好的摄影刊物应该差不到哪里去。

既然这样,就一定要有英文版,一定要用最好的画册的纸张,印刷标准应该是我所能达到的最高标准。那时,房子抵押掉也要办杂志,能出几本算几本。印第一期时,还不晓得第二期在哪里。刚刚装好十本新杂志,太太立刻抱着,第二天飞到巴黎去约稿。这样办,怎么会不好呢?

现在,世界上很多摄影家以曾经被我们介绍过为荣;很多大家争相约稿约不来的摄影家、要很高稿费的摄影家,当年会主动跑到我们办公室,问你们对我的作品有没有兴趣。当我们说没有稿费时,他居然说,当然知道,要稿费我去跟《国家地理》杂志要。他们是世界鼎鼎大名的,都对我们那样,所以我们很值了。这本杂志是我的黄金岁月,体力最好,也是经济情况最好的时候,才有资格去世界各国旅行。

杂志第一年还不错,很多广告客户都赞助,可是第二年就不赞助了,他们说你怎么不介绍器材。我们就开始进口器材自己卖了,靠进口器材的生意成功来养杂志。老天一切都在帮助我们,如果那些器材厂商一直支持我们,说不定还不会成功。就是因为第一年支持了,第二年广告不来了,我们才狠下心来,卖自己的产品,依自己的愿望办杂志。

工作、生活跟旅行完全结合在一块了,我们需要出国去组稿、观察,所以做过很多世界上没人做过的题目。比如,报道柬埔寨S—21监狱的“面对死亡”。在大陆没有信心肯定“中国新摄影”时,是我们最早肯定他们,使他们有国际上曝光的机会。

方大曾是被忘掉半个世纪的摄影家,也是我们发现的。对于西方,我们也有很多特别的。比如一个瑞士杂志《DU》,它一直被认为是文化杂志,因为我们从摄影角度去肯定它,才使他们组织了一个世界的巡回展。

我的工作态度让朋友都会那么乐意支持我

问:您在大陆近年规模最大的展览应该是2009年在广州的《阮义忠·转捩点:一个时代、一本杂志和一个人》?

阮义忠:广州那个规模,不要说是我在大陆最大的,可能这辈子都不太容易超越了;广东美术馆也不可能为一个摄影家付出那么大的空间。我运气特别好,可能也是因为时任馆长王璜生以前读过我的书。我的书信、画、教学、作品、杂志、收藏,展出了半个美术馆,几乎是研究我的百科全书了。我感动极了,他们做得非常好。

问:您最早是从什么时候开始与大陆摄影界交往?哪些人和事印象比较深刻?

阮义忠:一开始交往是两个人,一个是北京的陈申,因为他任职的中国摄影出版社出版了《当代摄影大师》的简体字版,我们还没有见面时他就先出了;另外一个是李媚。我在香港展《人与土地》时,大陆摄影家王苗跟她的先生去参加我的开幕酒会。

她给我几本杂志,说大陆有一本《现代摄影》,是李媚创办的,他们特别要我来跟你致意,他们在刊物里面用了你的文章《摄影美学七问》,你跟陈传兴对谈的几篇。有些稿费在她那里,她说如果你哪天有机会到深圳,很想跟你见面,而且要致上稿费。

大陆出版我的《当代摄影大师》时,我去陈申他们出版社看到一本《中国摄影史》,发现这本书可以出成繁体字版,所以我把版权买回来了。那时还没有《摄影家》杂志,就成立了出版社,专门为了出《中国摄影史》。它出版时,刚好大陆第一届国际书展在深圳举行,那时全大陆所有东西都先在深圳推出,试验区嘛。我就到深圳跟李媚见面,《现代摄影》的编辑部就在深圳。我们一见如故,到现在都是好朋友。

方大曾专号因陈申而促成,因为他研究中国摄影史,当他知道中国摄影史上有一个方大曾这样的人物时,他很好奇。所以,找到他妹妹,看到他抗战期间作品的底片,又整理。可是当时大陆没有人感兴趣,他跟我提过一年之后,我第二年再问他,他说大家都不感兴趣,我都把他忘了。我说给我看看,我一看就决定要给他一个专号。

当我想要办杂志时,第一个就问《现代摄影》的主编李媚,因为她的刊物办得很好。她马上说,要达到你的刊发标准的只有一个,吕楠。从吕楠开始,我也很运气,一开始就被介绍为,被摄影界公认的、到目前都是最严谨的摄影家。我们这几个到现在都是非常好的朋友,可能我的工作态度让原来就很认真的认识和不认识的朋友,都会那么乐意支持我吧。