周勋初陈尚君 陈尚君:纪念史学家岑仲勉先生诞辰130周年

唐史双子星中稍显晦黯的那一颗——纪念岑仲勉先生诞辰130周年

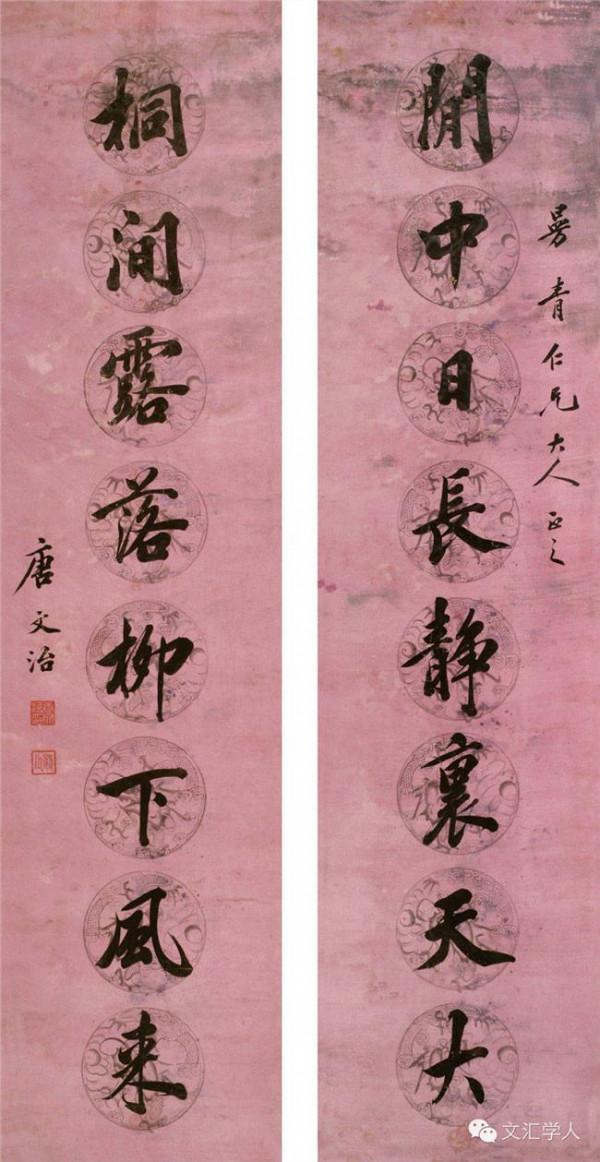

在学界,岑氏基本是一位独行者。在前辈与同辈中,似乎只有陈垣始终关心有加。 最近四十年中,岑氏最大的拥趸群体,则来自唐代文学研究领域。或者可以说,岑氏的治学方法影响了最近几十年唐代文学研究风气的转变。一位历史学家之治学如此密集地为文学研究者所追随,确实很特殊。

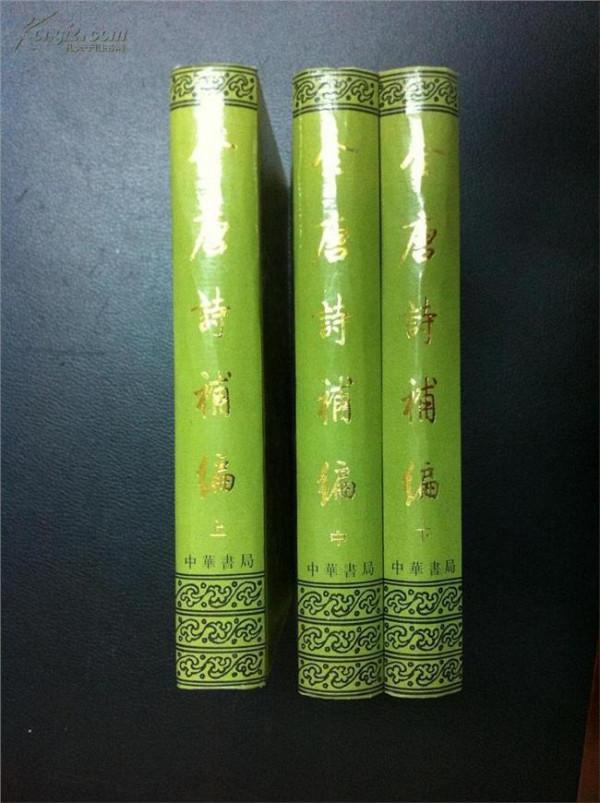

在近百年唐史研究史上,惟一能与陈寅恪先生齐肩并论的只有岑仲勉先生,在圈内几成定论,但在圈外则冷热相差很大。虽然十多年前中华书局曾出版十六卷本的《岑仲勉著作集》,但对其成就的认识似乎又一直不是很高,读过几本的,初步印象都认为所论太过琐碎,根本不足以与陈寅恪相提并论。

过激的,甚至认为他最多只能算一个唐代文史资料员。我曾很认真地读过岑氏几乎所有能找到的论著,心追力仿,写过几篇几乎与岑氏同题的论文,体会他的治学方法,领会他研治唐史的总体格局与学术建树,有一些独到的体会。

今年是岑氏诞辰130周年,也是他辞世55周年,他当年任教的广州中山大学历史系将召开纪念研讨会,我愿趁此机缘,将一些认识写出,纪念这位难得的史学大家。

自学成才、大器晚成的史学家

岑仲勉名铭恕,中年后以字行。1886年8月25日生于广东顺德。其家据说是商人家庭,祖辈都开米店。其父孝辕公为前清举人,他出生仅三岁就去世了。其父关心海防和新学,留心经世之学,岑氏自云志学之年曾得见其父批读的杜佑《通典》。

其伯父简庵公曾师事粤中名儒陈澧,其二兄于光绪末在翰署任职。虽然到现在为止,因岑氏本人自述尚未公开,仅从他本人偶然叙述中披露一二,其门人也有简单叙述,详细情况还不太清晰,大体可以认为是富裕商家走向文化与仕宦的道路,两者并不违格。

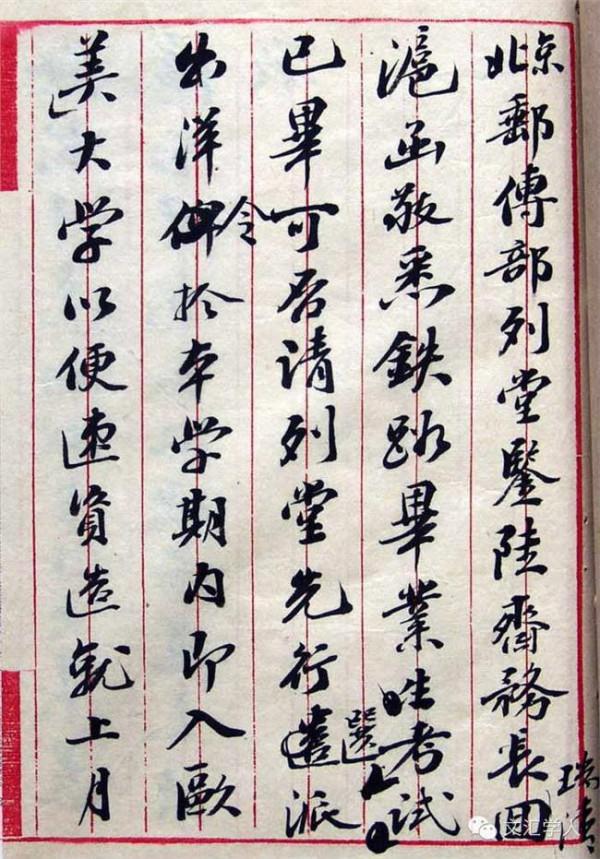

岑仲勉就学以后的最初十年,接受的是传统科举教育,但风气遽变,科举废除,他的兴趣也转向史地、掌故、政典之学。十八岁入两广大学堂,习经史之学,对汉学之考据与宋学之义理皆有兴趣。虽也动过出洋的念头,终因经费难以筹措,弃而入北京高等专门税务学校,转学税务理财之学。

在当时,文史之学唯大富贵之人方能玩转,博学如王国维,名声中天之时,为其酷爱文辞之学的二子,选定一学海关,一学邮政,即知此二途方能裕家存活。岑氏毕业后任职于上海江海关,月薪250元,收入很高。

此后转任广三铁路局局长,从1920年起任广州圣心中学教务主任,达十五年之久,初任课为微积分与解析几何。其间对生物分类学有了浓厚兴趣,尝试用西方分类学作中国植物名实考订,并撰植物分类学书稿五十多万言。

当然更大的兴趣还在文史,主办校刊《圣心》,几乎只发他个人的论文,重点则在西北史地与唐史研究。因为此一机缘,他与史学大家陈垣建立通信,研究水平也为陈垣所激赏。陈垣向傅斯年推荐他到当时文史研究的最高机构中央研究院历史语言研究所专力从事学术研究,但他一直犹豫。

1934年起任上海暨南大学秘书兼文书,1936年转任潼关禁烟会计专员。直到1937年方下决心放弃俗务,入史语所任职。

以上列举岑氏的早年经历,一是要说明其先人虽有一定的家学根底,但层次并不高,估计其父读过一些经世之书,其伯父知读经与碑帖之学,皆不足以名家,他的文史之学几乎完全靠阅读摸索而得。自学者最大的优势是兴趣浓厚,体悟深切,涉学无界域,无权威,无定见,缺点是不免绕弯路,出疵瑕。

就起点言,岑氏与陈寅恪不可同日而语。二是他对西方自然科学和现代社会、经济的涉猎与理解,远较一般专攻文史者为系统。北京高等专门税务学校为1908年清廷为培养本国税务人员而建,主要请洋人任教,修业四年,设统计、海关、银行、商业四科,对外文要求很高。

岑氏早年研究植物分类,并曾教授微积分与解析几何,对西方自然科学曾有系统认识。西方生物分类的基础是全球生物物种调查,其分类方法主要是形态分类,核心是复杂的层级分类和细微差异的观察记录,以这种态度研治唐代文献,当然与乾嘉以来一般的治学方法有了根本区别。

三是在五十一岁转入专业治学以前,岑氏长期担任实务,在圣心中学和暨南大学的两段经历,主要职务仍属行政方面。

即便有机会转入研究所,他仍难下决心,很可能主要原因还在于家累,在于经济压力。五十一岁后的二十年,他的著述总数超过一千万字,也实在很惊人。说大器晚成,恰如其分。

抗战迁徙岁月中建立学术丰碑

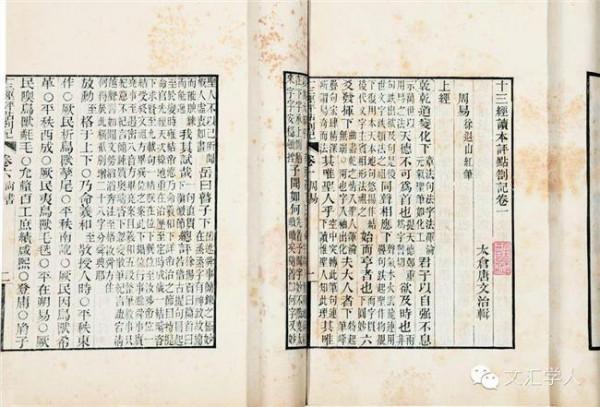

1937年以前,岑仲勉仅出版一种专著,即《佛游天竺记考释》,1934年上海商务印书馆出版,主要解读法显行记中的地名问题。此书引起同样关注西域南海问题的陈垣的关注。岑寄出自己的已刊各文,并请陈为《圣心》题签,来往遂密。

此时他所著《隋书州郡牧守编年表》《李德裕〈会昌伐叛集〉编证》等书也陆续完成,未能刊布,但许多论文在国内重要学术刊物如《金陵学报》《东方杂志》《史学专刊》《辅仁学志》发表,声誉日隆,陈垣向傅斯年推荐他到史语所工作,得到积极安排。

1937年7月5日到史语所报到,过两天抗战就全面爆发了。其后战火遍及江南,乃随所迁徙长沙,次年初迁昆明,1941年迁重庆南溪板栗坳,1943年迁宜宾李庄。虽然不断迁徙,但凭借史语所的丰富藏书,岑氏全力以赴,迎来个人学术生涯的巅峰。

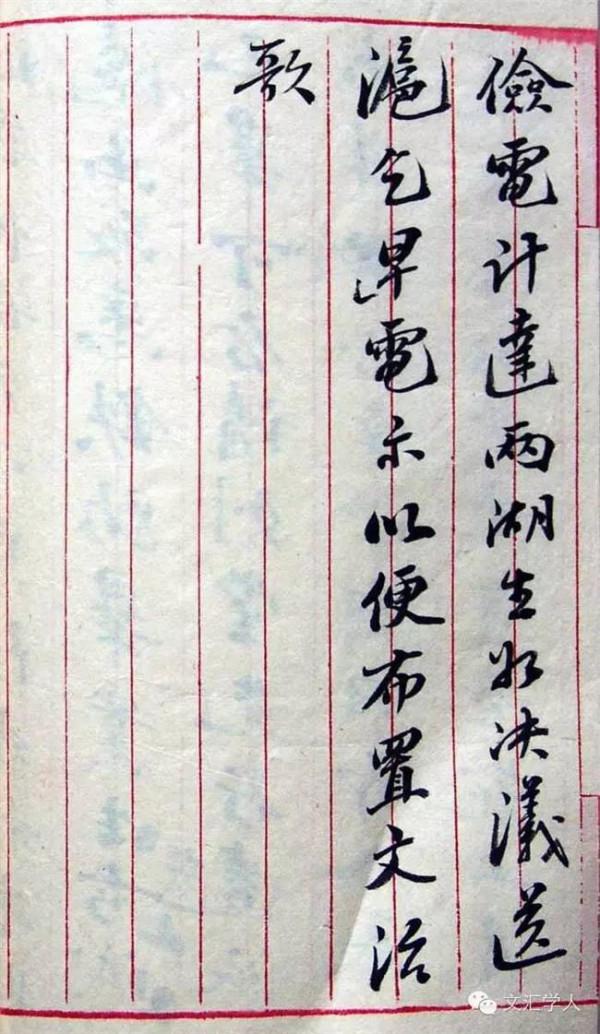

虽然他仍坚持纯学术而不关涉时事,但今日读他当年的著作题记,如《唐集质疑序》“1937年记于长沙”,《唐人行第录序》“1938年入滇,维时研究所图书在途,供读者只随身零本”,《跋唐摭言》:“时民国二十七年十二月,云南起义纪念后四日,顺德岑仲勉跋于昆明。

”《论〈白氏长庆集〉源流并评东洋本白集》“顺德岑仲勉记于昆明龙头村,时1939年6月月半”,《〈白氏长庆集〉伪文》“1939年11月下旬,草成于昆明龙泉镇”,《〈文苑英华辨证〉校白氏诗文》“1941年3月,识于四川之南溪”,《 从〈文苑英华〉中书翰林制诏两门所收白氏文论白集》“1942年7月下旬,仲勉识于板栗隘张氏新房”,《唐唐临〈冥报记〉之复原》“1945年1月19日,南溪李庄”,如此转徙无定所,仍坚持做最纯粹的学术,这种治学精神,以及在国难中史语所为保证同仁学术研究之努力,真值得今人三思。