傅国涌1911 傅国涌:1949年:去留之间的实业家、银行家们

1949年2月18日,《大公报》社评《物价剧涨下的工商界》说:“时局不安,交通多阻,对工商业发展是一个最不良的环境。工商业当前所遭遇的环境,已到了最苦难的时候。我们希望上下一致能正视这个事实,不要让它再恶劣下去,沉沦下去。”

时局越来越明朗,国民党不仅在战场上失败了,民心也失尽了,作为重要政权基础的企业界,在抗日战争时期曾不顾艰险,毅然迁往内地。经过多年的事实教训,他们越来越失望,不少人几乎已绝望了。所以,等时代转型到来之际,徘徊他们心中的关键两个字无非是“去”、“留”。

1945年9月初,报人徐铸成亲眼目睹新新公司外悬挂着蒋介石的大照片,四周镶以彩色电灯,还悬着一条长达两三层楼的红布标语“热烈欢迎劳苦功高的蒋委员长”。不到4年,1949年5月25日他看到同样的地方,悬挂的大幅标语却赫然是“解放全中国,活捉蒋介石”。

面对这样急速的时代转变,有的人迅速做出了去的抉择,有的人迅速做出了留的抉择,毫无犹豫。也有不少人在去留之间彷徨不定。荣家大房是前者的典型,经历牢狱之灾,身心疲惫的荣鸿元去了香港,申新一、六、七等厂的机器设备被拆运到了台、港,并且大量抛售栈单,抽逃资金,在香港创办大元纱厂。

上海四大百货公司之一的大新公司,早在两年前,蔡昌就决定将经营重心移到香港,至此,只剩下一个“既无资方又无资金的空壳子”。

荣家二房的家长荣德生则从一开始就没有走的念头,1948年下半年,无锡的申新三厂要将二万纱锭拆运到台湾去,他在上海一听说,就赶回无锡阻止。他认为“生平未尝为非作恶,焉用逃往国外”。他儿子荣毅仁分析他不走的原因,一是从未出国,创业以来与外国资本竞争,对外国没有好感,二是他不愿抛下一生手创的事业,三是1946年绑票的心理创伤尤在,知道国民党的人搞他。

四是他对国民党当局战后的一系列措施不满。抗战胜利,以200:1回收伪币,他积存的370多万教育基金、50多万慈善基金都在一夜之间贬值。所以他说:“我不相信共产党会比国民党还坏”。

永安公司的郭琳爽不顾父亲叫他赴港的催促,决定留在上海维持公司,他父亲郭泉、伯伯郭乐至少7次写信催他早日离开上海。53岁的“富二代”郭琳爽不仅自己不走,还动员新新公司的“富二代”李承基留下。李回忆,郭琳爽共产党人与潘汉年交往密切,潘曾在郭家住了两年,给了保证他身家和财产安全的承诺。

胡西园自述国民党动员他将企业迁到台湾,他也曾有过动摇,“在国民党统治下,我已尝尽人生疾苦,……对共产党人生不足,歧途彷徨,数夜失眠,难于抉择。”最后想到当年在重庆与毛泽东、周恩来的接触,决定留下来,最后谢绝了京沪杭警备总司令汤恩伯通过轮船招商局总经理徐学禹送来的两张飞台湾的机票。

年轻的荣毅仁就坦言当时有过犹豫,“听了谣言,对共产党也是害怕,怕留在国内生活、自由没有保障,但跑到国外去做白华要受尽白眼,而且事业又都在国内,感到前途茫茫。再三思量:我是一个中国人,我爱我的国家……我想我还是留在祖国的土地上,等着瞧罢!”

进入1949年,“味精大王”吴蕴初在上海的天原、天厨、天利这些“天字号”企业都已停产。1月4日,他写信给蒋介石呼吁和平:“吾人从事工业者,并非如一般想象系图私人发财,度糜烂生活,亦为整个社会幸福计耳。即以蕴初个人而论,已将自己工厂的权利早经公诸社会,工厂之存在得失与本人已颇少关系。

对社会主义、民生主义在私人利害并无出入,只望政治入于轨道,正义不致泯灭,人类共享太平而已。”国民党方面要他将工厂迁到台湾,因为不愿就范,他于3月初避往美国,随后他就取道香港,回到内刘鸿生对国民党没有好感,“大老板”变成“小伙计”的屈辱留给他深刻的伤痛,对陌生的共产党则怀有惧怕的心理,“我那时不但不能相信共产党,而且怕它。

怕共产党来了要清算我。”当他还在犹豫之时,汤恩伯派来的军车将他强行带走,送上军用飞机直飞广州,他找机会悄悄到了香港。直到1949年11月,在他儿子刘念义的动员下,他才最后下决心回到上海,原因无非两个,一是他多次说的自己不想流落国外作“白华”,二是实在舍不得放弃费尽大半生心血创下的那些企业。

杜月笙时在香港,蒋介石希望他做在港企业家、银行家的工作,动员他们去台湾,至少是留港。这年10月20日他写给蒋的信里说:“最近敌方闻将召开全国工业会议,对于工商界旅港人士极尽威胁能事,遂有不胜其压迫者,忍痛北返如刘君鸿生、吴君蕴初,均已先后首途,藉事敷衍,然身虽在敌,而心在汉,遇有机会,仍当南来继续效命。”杜月笙的判断是不准确的,对刘、吴心思的洞察有误,他们不是忍痛北返,更不是敷衍。他们是选择回来

“猪鬃大王”古耕虞说:“我是实业家,我不关心政治行吗?我的一生,可说是在国共之争中度过的。我不看看国共斗争的形势,我就不能干企业。但这并不等于说当时我想参加国民党或者我想参加共产党。……过去,企业界中有人知道我在抗战时期就与周恩来有来往,以为我是革命的,这把我估计得太高了。

其实,有相当时期,我对国共双方都抱着‘不卷入’的态度,当时我不但不想加入共产党,甚至连中国民主建国会都不参加,难道我那时不认识黄任老吗?”

等到1948年9月济南解放,“到那时候,胜负已见分晓,天下是共产党的了。‘不偏不倚’的中间道路没有了,对共产党也就不仅仅是倾向性了。”更爱穿中国长袍的他说,“作为一个中国人,也不应该走这条路。‘远适异国,昔人所悲’,我为什么放着堂堂正正的中国人不做,却去寄人篱下,看外国人的眼色。

”四川畜产公司天津分公司经理袁冲霄也不愿当“断线风筝”,认为“当外国人没有当中国人好”。“远托异国,昔人所悲,望风怀想,能不依依”。

工矿泰斗孙越崎作为资源委员会的主任,1948年有人和他开玩笑,说他是中国的“煤铁大王”,他总是唉声叹气说:“什么煤铁大王,煤成了倒霉的霉,铁成了贴本的贴,我真是又倒霉、又贴本的大王。”1949年,他之所以选择留下,就是“不愿去国外作‘白华’,内心很苦恼”。

对于国民党,“耳闻目睹这么多年,国民党官场的种种腐败现象,叫我继续合作下去,实在是提不起精神。”“到国外去,美国、法国、澳大利亚,那里有我及各位许多同学,大家也有能力任选一个国度去做‘白华’,不知道诸位怎样想,我实实在在不愿走这条路。在哈尔滨我看到从苏联逃到中国的那些‘白俄’,虽是昔日贵族,却在异国低人三等,还不断受到本国人的唾骂!”

不愿做“白华”,成为上了点年纪的企业家选择留下或回来的主要因素。

创办大成纺织染公司的刘国钧虽然避往香港治病,但临行前他对公司事务一一做了适当安排,各部门都交代专人负责,存货、流动资金都原封未动,常州的三家厂一天也没有停止正常生产。次年他就选择了回国。这年3月,他还在《扩大纱锭计划刍议》自序写下:“中国有广大棉田,原料可以自给自足,只要政治上轨道,再进而改良技术及管理,前途极有希望,故说世界棉王国,,应为中国,而不为英日也。”

李国伟虽然利用申新四厂的资金到香港办了九龙纱厂,他本人还是留在了国内。

卢作孚拒绝出任国民党政府的交通部长,在香港付出巨大的努力,将民生公司的19只轮船集中到那里,国民党方面不断地游说他去台湾,他都没有答应,国民党的腐败他算是看透了。老朋友晏阳初建议他去美国写自传或事业发展史,他也没有接受,认为自己不能丢下这些船不管。最后,他在1950年6月回到内地。

银行家陈光甫在香港观望,在日记中曾这样批评国民党政府:

“政治上:赏罚不公、纲纪不明、责任不清

社会上:人民无自信心、工商业废弛、教育破产、一片凄凉景象

管理外汇,愈管而资金愈逃避,醉心管理者如徐柏园辈,死也不明白。……”

他认为“国民党执政二十多年,没有替农民做一点事,也无裨于工商业”。“中国政府近年处处消灭人民的创造力,私人企业不发达。”就是这位深思习惯的银行家对他在1927年倾心支持过的国民党所下的断语。当时,他手创的上海商业储蓄银行还在正常运转,然而,当共产党方面一再或函电或派人动员他北上,他都没有接受,他心中的顾虑始终没有打消,虽然期间也曾有过心动之时,上海毕竟是他一生事业的发祥地。最终他还是留在了香港。

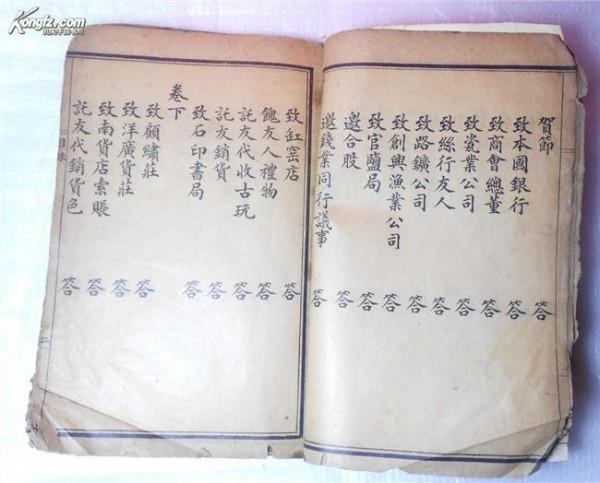

金融资本转移起来方便,银行家出走的比例比实业家要高。和他作出类似选择的宋汉章、钱新之、周作民、李铭,都是大有影响的银行家,他们中只有周作民两年后选择了北上。在去、留之间做出选择时,年龄也是一个不能忽略的因素。学者黄绍伦的研究表明,在去留之间,以上海逃往香港的纺织业资本家为例,年龄多在20到40岁,超过40岁的只占8%。