梁同书是哪个朝代 宋代文献《坦斋笔衡》所述的本朝究竟是指哪一朝?

宋代文献《坦斋笔衡》所述的【本朝】究竟是指哪一朝? 文 哑健 目前,学术收藏界,在研讨宋代官窑问题时所引述《坦斋笔衡》文献:“本朝以定州白瓷有芒,不堪用,遂命汝州造青窑器,故河北、唐、邓、耀州悉有之,汝窑为魁。

江南则处州龙泉县窑,质颇粗厚。宣、政间,京师自置窑烧造,名曰‘官窑’。”时,在对【本朝】这一用语的理解上,人们基本都是将其视为“北宋朝”来研讨的。然而,在长达半个多世纪的有关宋代官窑问题的研讨中,出现的不是渐进的清晰,而是困惑与争纷难休的局面。

“结症”究竟在那?笔者从多个方面论证表明,文献中所说的“本朝”不是我们想当然的北宋朝,而是指金朝。 本文以历史文献为依据,结合考古发现、传世及出土器物为实证的原则,在消化汲取专家、学者、藏家的研讨观点基础上,进一步对文献中记载的事件,及其所发生的朝代、时段,以多视角的科学推理、链接,论证了这一“结症”的关键所在——就是对《坦斋笔衡》中所述“本朝以定州白瓷有芒……。

”这段文字的“误读与误解”。致使古人所说的【本朝】与我们今天所解读的【本朝】“大相劲庭”。 一. 历史文献中所记载的【本朝】 对《坦斋笔衡》记述的“本朝以定州白瓷有芒,不堪用,遂命汝州造青窑器,”这句话,在明清文献中,大多是使用“宋时”“宋以”来替代【本朝】的。

如:(1)明?王世懋《窥天外乘》“宋时窑器,以汝州为第一,而京师自置官窑次之。”(2)明?黄一正《事物绀珠》 “宋以定州白瓷有芒不堪用,遂命汝州造青色,冠绝邓、耀二州者。

”(3)明?田艺蘅《留留清》“宋以定州白瓷器有芒不堪用,遂命汝州造青窑器。”(4)清?唐铨衡《文房肆考》“宋时以定州白瓷器有芒不堪用,遂命汝州造青窑器,屑玛瑙为油,如哥而深”等等。

由于在宋朝年代并存着金、元两朝。明清人使用“宋时、宋以”修词来替代“本朝”,概念虽模糊些,但还可以说的过去。这是因为(1)正史就是宋、元、明、清史。(2)以后朝代上溯前朝的角度用语。

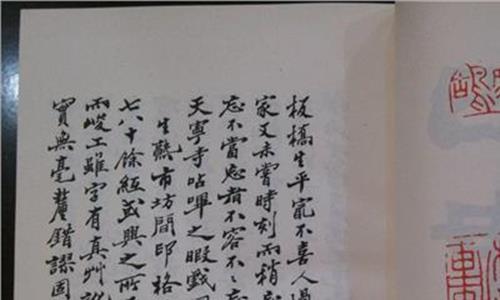

但明清人究竟是指“宋(含金/元)时”呢?还是单指北宋?就不得而知了。如:清?学者梁同书在《古窑器考》记载:“宋时以定州白瓷器有芒,不堪用,遂命汝州建青器窑,屑玛瑙为釉,如哥而深,微带黄,有似卵白,真所谓淡青色也。

汁水莹厚如堆脂。┅┅底有芝麻花细小挣钉,土脉质制较官窑尤滋润”。不得不承认,此文段所说的“宋时”无疑是在指北宋时期。 或许正因为明清人模糊的概念,导致了今时人们全然不同的“清醒”——“毫无疑问”地将【本朝】看成北宋朝。

是受明清人的影响?还是我们的疏忽?正如著名学者李刚先生所言:“人们一直是在南宋的《垣斋笔衡》和《负暄杂录》的模糊叙述中兜圈子” 对历史文献的理解,提出大胆的科学推理,就不难发现:数十年来我们为什么会卷进这无休止的纷争而难于自拔——无论是北宋官窑窑址问题,还是官汝、民汝不清问题………。

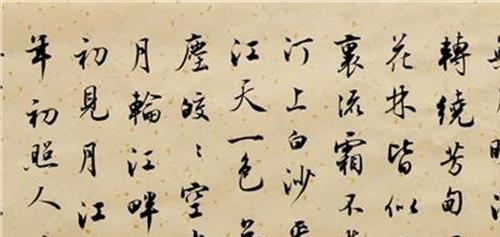

二.重新认识“本朝”的释解 在已知的历史文献中,有关宋代官窑问题最重要、时间最早、记载最全面,而且为大多数专家学者所接受的就是元末明初学者陶宗仪撰写的《说郛》及《辍耕录》中收录了宋人顾文荐和叶寘编撰的《负暄杂录》和《坦斋笔衡》中有关“窑器”的内容:“陶器自舜时便有,三代迄于秦汉,所谓甓器是也。

今土中得者,其质浑厚,不务色泽,末俗尚靡,不贵金玉,而贵铜瓷,逐有秘色窑器。世言钱氏有国日,越州烧进者,不得臣蔗用,故云‘秘’。陆龟蒙诗;‘九秋风露越窑开,夺得千峰翠色来。

好向中宵盛沆瀣,共嵇中散斗遗杯。’乃知唐世已有,非始于钱氏。本朝以定州白瓷有芒,不堪用,遂命汝州造青窑器,故河北、唐、邓、耀州悉有之,汝窑为魁。江南则处州龙泉县窑,质颇粗厚。宣、政间,京师自置窑烧造,名曰‘官窑’。

中兴渡江,有邵成章提举后苑,号‘邵局’,袭徽宗遗制置窑,于修内司造青器,名‘内窑’。澄泥为范,极其精致,釉色莹澈,为世所珍。后郊坛下别立新窑,亦曰‘官窑’比旧窑大不矣!余如乌泥窑、余姚窑、续窑,皆非官窑比。

若谓旧越窑,不复见矣!” 从全篇记述看,时间年代交代清析,文理修词准确。如:‘舜时’、‘三代’、‘秦汉’、‘钱氏’、‘陆龟蒙’、‘唐世’、‘本朝’、‘宣、政间’‘中兴渡江’。

由此我们可以看出,无论是作者还是收录者都堪称是博学通儒的一代学士。 那么“本朝”以定州白磁器有芒,不堪用,遂命汝州造青窑器,,”这一事件,究竟是在哪个朝代(时段)发生的事情呢?是北宋、南宋、金朝、还是元朝?让我们从以下几个方面来假设和推理一下: (1)假设分别是元代人陶宗仪或是宋人叶寘的自述话。

前者以身在该朝之人(元朝)称“本朝”,后者以‘过往’到该朝(元朝)称“本朝”。但无论是谁,称“本朝”都是以作者身处朝代地域(元朝)为“本朝”,去记忆‘过去’的历史。

所以才有“宣、政间”这一时差语与“本朝”产生互动的时空。否则,在这句话里“本朝”与“宣、政间”的前后用词就互相矛盾了。另一种可能:“本朝以定州白磁器有芒,不堪用,遂命汝州造青窑器,故河北唐、邓、耀州悉有之,汝窑为魁。

”是陶宗仪的自述语,而“宣、政间,京师自置窑烧造,名曰‘官窑’。中兴渡江,有邵成章提举后苑,号‘邵局’袭,徽宗遗制置窑,于修内司造青器,名‘内窑’………若谓旧越窑,不复见矣!

”是陶宗仪收录了叶寘所写的记述。即:陶宗仪在收录叶寘的文章时也插添加了自己的记述语,但这仍就与北宋联系不上。 (2)再一种假设,从“本朝以定州白磁器有芒,不堪用,遂命汝州造青窑器,故河北唐、邓、耀州悉有之,汝窑为魁………若谓旧越窑,不复见矣!

”这段文章全部是陶宗仪的自述语,而此时陶宗仪身处元朝。或,不是陶宗仪的自述语,而全部是叶寘的记述语,当时他就身处已被金朝占领下的汴京,成为了金朝统治下的臣民,故称金朝为本朝。

(3) 汴京在被金朝占领后,虽身为汉(宋)人的叶寘,只能是‘身在(金)朝廷,心在汉’。称“本朝”记事,是文笔学之必然,正所谓‘一朝君子一朝臣’的封建观念。

也许有人要问:你怎么知道叶寘当时身在金朝而不在南宋朝?答:1.两国是“伯侄”关系,老百姓是可以随便来往的。2.假如叶寘身在南宋朝,能‘身首两地’记叙事件吗?也就是说,如果叶寘当时身在南宋朝,以南宋为“本朝”来记述并不是发生在(南宋)“本朝”范围的事,就会成笑话了。

如果将“本朝”想象成“大宋朝”来看,那“宣、政间”与“本朝”的用词又会颇显裹脚。所以,无论是常理还是语法学识,都是很生硬且牵强的。

上述几种假设,可以说已将《坦斋笔衡》中有关记叙,颠过来倒过去的细推论了一翻,但无那种假设,都丝毫不能把【本朝】与北宋朝联系上来。 从“本朝以定州白瓷有芒,不堪用,遂命汝州造青窑器,”到宣、政间,京师自置窑烧造,名曰‘官窑’。

”这两句话的前后记事的时段上看,并非我们想当然的:‘是发生在同一朝代的事情’。假如【本朝】是同指北宋朝,就必然会在研讨中出现两个方面的困惑:1.其事件(遂命汝州造青窑器)本身的出处(时段)将无法圆说或解说,2.

其语法用词也有问题或矛盾。试问:“宣、政间”是指北宋末年,那“本朝”又是指北宋的何时段?——历史上有人回答出来了吗?没有也。所以【本朝】就是指金朝,这是惟一的正解,因为史实无二、真理唯一。

(注:这篇文章是2011年完稿的。2012-4-25李刚在中国文物报上发表的《宋代五大名窑的是与非》一文中,将《坦斋笔衡》中的【本朝】时段,定在了“北宋中期”。

这是几十年来首次出现,权威专家(学者)在这一问题上明示了观点。(注:对李刚先生的这一看法,笔者已另文辩驳,由于文物报不发表我(草民)的驳文,但可在百度收索:驳李刚“《宋代五大名窑的是与非》再论本朝”。

或浏览《哑键的收藏博客》 (4)再以陆游撰写的《老学庵笔记》“故都时,定器不入禁中,惟用汝瓷,”的记载来分析:陆游、叶寘同为宋人,又是记叙同一件事情,为何前者称“故都”而后者称“本朝”呢?为何陆游不说“本朝时,定器不入禁中”?叶寘不说“故都时,以定州白瓷有芒不堪用”呢?这就恰恰在告诉我们:陆游当时身处南宋国,称“故都”是指昔日的大宋国都汴京。

而叶寘当时则是身处被金朝占领下的汴京,所以称【本朝】)记述当朝(金朝)发生的事件,且同时回顾了沦陷前“宣、政间”及“中兴渡江”时段的旧事,故,两位文人士大夫才有不同的语法修辞呀!

《老学庵笔记》中的内容,据考多是陆游亲历,亲见,亲闻之事。从陆游生萃时间(1125—1210)与北宋灭亡的(1127)时间上来看,就可知《老学庵笔记》中所述“故都时,定器不入禁中”的记叙时间一定是在(北宋)‘汴京’沦陷之后,这一点应是非常清晰的时间概念。

而就这一定义上,就有了科学的依据,也就足以铁证“本朝”所指不是北宋,而是金朝了。

否则《老学庵笔记》就应改为《老学庵‘抄录’》了。由此可知,陆游在自己50—60岁左右时(1175-1185)回想起30岁左右(1153-1158)发生在(金朝)“遂命汝州造青窑器”事件。

有什么可能是说他在回忆自己还没有出生时,北宋的历史事件呢?那不笑死人呀。 (5)从“本朝—宣政间—中兴渡江,”的词句来看,如果说“本朝”是指北宋,则宋人叶寘为何不明示时段?(北宋一百多年,是在哪一时段?即便看成是北宋末年,也有几十年)致使在“本朝”发生的“遂命汝州造青窑器”事件,让后人无从考证,这与其后的宣、政间——中兴渡江明示时段的记事风格迥然不同。

试问:如果你是一位文人士大夫或史学家,你会运笔到如此乌龙,让人一头雾水吗?显然,这也只有一种解释:“本朝”就是指当时的金朝,金朝本身就是时段,何需再明示? 把【本朝】看成是宋朝,几十年来的研讨,都从未查出或涉及到此一时段的年份。

进而也就不能确定承载在此一时段上的历史事件究竟是归属在哪一王朝发生的事件,又谈何研讨“事件”本身的里里外外?——在宋代官窑问题上,争论不休的“结症”就藏于此! 社会文化背景、习学笔语的差异、心态浮躁的氛围影响,使我们今天在解读历史文献时,不可避免的出现了这样或那样的偏颇,由此给我们平添了许多的“困惑”。

把本来发生在金朝占领地区的“造青窑器”事件,“想当然”看成是发生在北宋时期,来加以研讨、说事,由此思维定势,自然会出现种种脱离文献记载的依托,纯属个人色彩的猜想——“因宋微宗道教思想严重而搞得“尚青弃白”呀、或是“芒口”呀、再不就是文献有“伪”呀……等等。

致使我们的研讨陷入了不可自拔的“泥塘”。 所以,谁说文献记述不清?谁在‘乌龙’,让人一头雾水?不是宋人叶寘,而正是我们自己不经意的“想当然”所致——“《坦斋笔衡》乃宋人所撰写,当然是指‘宋朝’啰”!——遗憾的是,不经意下,却忽悠了正史里的宋朝还涵盖着金朝也。

(6)有人说:“叶寘乃南宋人,言‘本朝’则必指北宋时期事,是为当时北宋已亡,而视为同此一朝江山也。”什么逻辑?是啊!‘虽死犹生’的精神,也只能赞赏你的民族气节,但代替不了客观存在,后人虽没有把它(金朝)列入正史,但却不可能把它从历史上抹去!

更不可能将它曾经涵盖的历史部分,以及在这一时段发生的种种事件,包括因‘造青窑器’所产生的“汝窑为魁”,都要一并‘移交’到北宋朝来说事、去讨论?这还有点历史的真实性吗? (7)如果“本朝以定州白磁器有芒,不堪用,遂命汝州造青窑器,”的记载,是发生在北宋时期,那么《大金集礼》记载:天眷二年(1139年)以“定磁一千事”为金朝公主礼物一事,就有疑问了:数十年后何来“定磁一千事”?天上掉下来的吗?。

(8)杭州考古所的唐俊杰先生说“从南宋皇城高架桥工地出土中的瓷器瓷片中,既有汝瓷、官窑瓷、高丽瓷也有定瓷。

”(引自故宫博物院刊2010-5期103页)如果说“定器不入禁中,唯用汝器”是发生在北宋时期,那为何北宋直至灭亡后多年,南宋宫廷都还留有“定瓷”呢?北宋时都已“不入禁中”了,几十年后的南宋还有留用?且不说属“抗旨”至少也是有矛盾的。

(9)汉典词条解:“朝廷是国家的根本,所以称朝廷为本朝或称自己所处的王朝”(10)“本朝”误读最主要、最直接的原因:看来就是因为叶寘是南宋人的忽悠之故。既然如此,你可以当一回南宋人,换位后,试试看你会如何运笔记述事件,看能否在语法修辞准确的基础上把你身前身后所发生的事情、在时间、地点上有机的连接起来,而不会相互之间出现矛盾?这或许是最好的“清醒剂”和最有效的实践验证方式了。

“本朝”的字意概念,强烈地告述我们:只有身在本朝,称“本朝”才是唯一正确的,否则何以为“本”也!在这一点上,谁能与于质疑! 《坦斋笔衡》文献所记“本朝以定州白磁器有芒,不堪用,遂命汝州造青窑器,”一事,本是叶寘在北宋灭亡后,其身处金朝时的就地论事,与回顾往事的记事写作手法。

表述的是前后两个不同朝代的事情。(严格的说是三个朝代:北宋、金朝、南宋)然而,遗憾的是:由于历史与我们自身问题等多重原因的‘搅拌’作用下,逐渐形成了其后的“羊群效应”——在对【本朝】“心照不宣”的认同下,什么“遂命汝州造青窑器,”什么“汝窑为魁”什么“京师自置窑烧造”等等,争论的双方统统都把它们归置于北宋朝这一时间范畴的“平台”上进行研讨、争论…….

.这导致了“结症”形成最“致命的一击”。 显然,在这个“平台”上的“对决”,就有如“困兽犹斗”。争辩双方无论如何释解或引用文献的‘词句意’来辩解,都是不可能“围杀”掉另一方来确证己方的观点。

这是因为,在将“本朝圈定为宋朝”的理念是一种误判。而以这一误判为基础,双方所作的种种论述,虽然在某些事情的论证结果上,可能会出现“歪打正着”的情况,但均不能从根本上说清或解决问题,因为,任何一方的论据,都会或多或少存有为对方“反击”的破绽及疑点,故难有诚服的一方,续而形成了旷日持久的纷争局面,这就是争论不休的“结症”所在。

几十年来,我们在宋代官窑问题上的研讨状况,基本就是如此。

处在这种状况下,能怎么办呢?从事物发展的逻辑来看,此时会凸显出两处“突破口”:1.在困惑的岁月里继续争辩、等待着——只有上帝才会知道何年马月挖掘到被淹没在黄河床底下的“汴京城遗址”这颗“救命稻草”,后再说胜负。

2.“转嫁危机”——怀疑文献“有伪”。这两处“突破口”的凸显,是对‘穷尽脑汁’也理不出一个头绪,失去了“出路”的人来说,就有如黑暗中忽隐闪现的“希望之光”.....。可幸的是,《坦斋笔衡》之记载,在经受多年的争纷洗礼后,早已是举世公认、坚不可摧!

——除非“集体”一致倒戈……..。 上帝是不会让人、事一凡风顺的,500年前,“新大陆”的发现者哥伦布,在遭非议而引用“立鸡蛋”的故事所衍生出的哲理,对我们今天在官窑问题上的思维也不仿可以引用:本是很简单的事,但却被我们自身的“状况”给忽略了。

同样一句话或一个词组,放在不同的段意里其词义释解就不尽相同,这在我们平日的生活中就常见。

大凡正确的事物,都可以在许多方面找到一些与之有关联的证据,并形成证据链来证明它的合理性。恰恰相反,不正确的事物,是不可能找到与此有关联的证据,更谈不到形成证据链了。这就是“真理之律”。 从以‘北宋’为视角去判断各个层面的事物,到转以‘金朝’(明清称‘宋时’)为视角去判断各个层面的事物,不能不说:一个在说天,一个在说地了。

据此回望,我们以往的“争论”,实在是“不堪回首”……..。 显然,我们过去所研究、所设想思考依赖的是一个由历史及我们自己造就的错误“原点”,如果我们不去相信古人的遗文,不善换位去感受、思考不同阶层人物的社会背景及想法,不去了解权力、性格、嗜好在社会变革、事物走向中所起的决定性作用,那么我们将很难走出自己给自己布下的“迷魂阵”。

同样,假使我们的目光能在历史文献【本朝】与“宣、政和间”字面上稍加‘停留’、能想一想陆游的生萃时间与北宋灭亡时间之间的概念,我们就不会钻进这死胡同被牢牢套住。

不得不承认:历史和我们开了一个大玩笑、捉了一次大迷藏,整整忽悠蒙蔽了几代人。 “天下同归而殊途,一致而百虑。 粤港澳台收藏发烧友俱乐部 哑键 (注:本文已发表在《东方收藏》杂志2012-12期)