荣新江粟特姓 荣新江谈粟特人研究的通识问题

粟特人(Sogdian)原是生活在中亚操中古东伊朗语的古老民族,从我国的东汉时期直至宋代,往来活跃在丝绸之路上,以长于经商闻名。近十多年来,国内一些粟特首领墓葬的发现,为研究者提供了丰富的文献、图像资料,开辟了广阔的研究空间。

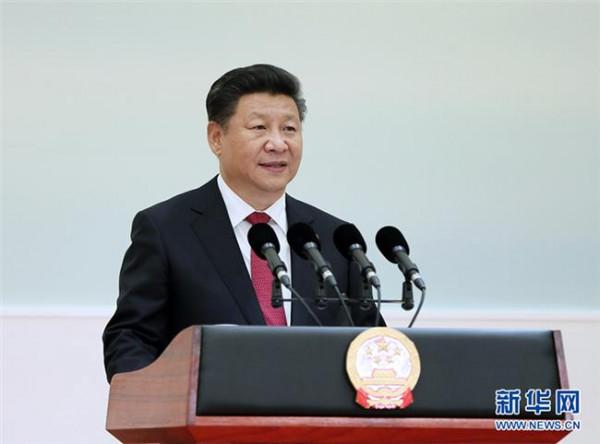

可是很多爱好者乃至学者,连粟特人的基本文献都没有仔细阅读,就开始匆忙进入这个领域。北京大学历史系的荣新江教授认为,虽然来华粟特人的材料大多出自中国,中国学者有天然的优势,可是如果我们不注重东西方的学术交流,不注重学科背景知识的积累,依然难以取得研究的进步,甚至误入歧途。这其实也是史学研究的基本要求。

黄晓峰 盛 韵

在您从事的汉唐中西文化交流研究的领域,随着近年来各种文献及考古材料不断发现,来华粟特人的研究似乎成为一个热点,那么中国学界在这方面的研究进展如何呢?

荣新江:中国的学术研究比较注重自己的东西,不太注重国外的研究,所以一出玉门关就弱了点,越过帕米尔高原就更弱了。现在虽然不是唐代那种天朝大国的心态,但是整个学术的脉络,对国外的东方学研究还是比较薄弱,有些门类完全是空白。而日本就不一样,他们研究两河流域,研究巴比伦,研究莫卧儿王朝,不论哪门学问,都有人在做,而且有传承,一代一代都有人在做。

粟特人的研究在西方学术研究的脉络里属于伊朗学,而中国原来根本就没有伊朗学。所以粟特的东西发掘出来以后,我们没有多少根基去认识他们所表现的粟特文化背景。对伊朗学的考古、语言、文化、琐罗亚斯德教等分支研究,我们没有多少积累。

就像我们研究佛教,虽然有很多的汉文佛典,但是懂梵文佛典的学者其实没有多少。陈寅恪先生当年研究梵文佛典,指出《莲花色尼出家因缘》七个故事汉译佛典只翻译了六个,把与中国伦理道德有冲突的那个故意漏去,没翻译,这也正是研究的旨趣所在。

粟特文化也是一样,比研究佛教更难,佛教毕竟有汉译佛典放在这里。而研究粟特,我们连最根本的经典——《阿维斯陀》(Avesta)及其最基本的注释书都还没有完整地翻译过来。

正是因为到现在还没有一个完整的汉译本,所以大家所引的原文,只是一些摘译,有关琐罗亚斯德教的知识也就不是系统的,是断章取义的。也正是因为没有系统地搜集、阅读、翻译、研究,一旦遇到新东西的时候,就不知道怎么办了。

来华粟特研究,过去主要就是靠一些零星出土的敦煌、吐鲁番汉文文书,以及传世汉文史料里留下的有关粟特人的记载。近年来,特别是上世纪九十年代以来,敦煌、吐鲁番文书全部出版,有大量的材料可以运用。另外,近年研究来华粟特人的一个丰富材料来源,是大量出土和新刊的汉文墓志。

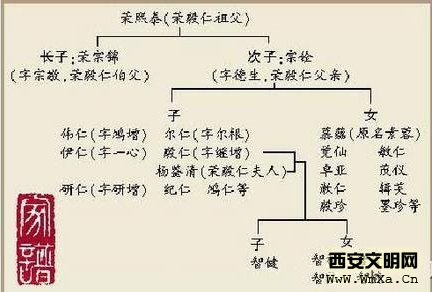

墓志现在出得很多,而且很容易判断粟特人的属性。北朝到唐朝前期,粟特人在墓志里谈到其西域出身时原本是很不在意的,往往直接说是史国人、是安国人。但在安史之乱以后,由于安禄山、史思明这些粟特杂胡的叛乱,社会上有一股反对胡人的思潮,所以粟特人开始说自己是中国某地的人了。

比如说姓康的,就会说自己是会稽人,会稽是江南的高门。其实在魏晋南北朝时期,有个侨居的会稽郡人在甘肃张掖。所以要是问深了,他们就说自己是张掖人,要是问浅了,就说自己是浙江会稽人,久而久之,原本的西北胡人将领就逐渐成为江南士族人家了。

因为材料很多,所以只要仔细分析一件文书,就可以把一个粟特商人的整体形象勾画出来。比如吐鲁番文书中讲到一件事,某个长安的汉人李绍谨和一个粟特人曹炎延一起到天山北麓的弓月城去做生意。李绍谨从曹炎延那里借了两百多匹绢,随后他们从弓月往龟兹贸易,随后而来的曹炎延的弟弟曹禄山到了龟兹后,没有见到其兄,正在这时吐蕃打过来,安西都护府从龟兹撤到西州,于是曹禄山就在西州状告李绍谨。

于是,官司就在西州展开。一般认为,弓月城在伊犁的阿力麻里。

安西都护府就派人去弓月城调查这件事,而且还要到更西边的中亚去寻找当时做证人的两个粟特商人。此事涉及长安、西州、龟兹、弓月及其以西地区的粟特商人,这是多大的一个场景啊,充分展现了当时粟特人商业贸易的情形。过去哪有这样的材料。我们只要把文书内容翻译出来,用西文发表,就会成为西方粟特研究的重要参考资料。

原本用传统汉文文献、文书、墓志来研究入华粟特人的时候,我们已经取得了非常丰富的成果,现在,又有了一批粟特首领墓葬的石棺、石椁及其图像被发现,增添了新材料,也提出很多新问题。

您的意思是不是说,在来华粟特人这个研究方向上,我们中国学者其实应该有较多的优势,只是西方学者很关注我们的研究成果,而我们从前不太注意西方学界所取得的成就?

荣新江:其实过去研究粟特,中国学者应该是很有发言权的,因为中国有很多相关的史料。真正从学术角度来研究粟特,应该说跟敦煌、吐鲁番文书的发现有很大关系,包括汉文文书,也包括粟特语文书。最早讲粟特聚落的应当就是伯希和1916年写蒲昌海的粟特聚落一文,他用的就是敦煌卷子《沙州都督府图经》里有关粟特聚落的记录。

桑原骘藏和向达先生就把中国史料里姓安的、姓康的等胡人检选出来,撰写了来华的西域人以及唐代长安的西域人这类主题的长篇大论。但是,这些主要都是用汉文史料,因此还是有很大局限的。其实在西方,另外一个传统就是对粟特语本身进行研究,包括对粟特聚落考古的发掘,这些东西中国学者就没有跟上。

其实也并不是那么难,陈寅恪先生当年应当就学过粟特文。当然,陈先生去学的时候只有两三本关于粟特文的书,他学完了就可以说是会了。所以他说自己会二十多门语言,周一良先生掰着手指头算过,真正精的并不多。陈先生现在已经被神化了。

当时中亚的语言,一门只有两三本书,学完了就算会了。现在要学粟特文,一个人就得搞一辈子。可是我们中国人多啊,为什么就不能有几个人去学这个?可是就是没有人,也没有学术体制来推进这些外国的学问,其实还是有天朝大国思维在作怪。

过去我们没有这样的人,也没有这样的条件,所以距离就越拉越大,越拉越远。到上世纪九十年代以后,敦煌吐鲁番的东西全出来了,包括粟特文的研究,经过一百年,很多东西也都翻译出来了。

很多国内学者做摩尼教研究,大量使用的是粟特文的摩尼教文献,或中古波斯文的摩尼教文献。当然他们用的是最好的西文译本来做研究。其实,我并不主张做中亚研究的人都非得懂当地的语言文字,因为中亚是多语言社会,依现在的学术积累,一个人要都会,那是不可能的。

陈寅恪先生的时代可以学很多种,因为那时的书少,要是现在请伯希和、陈寅恪先生来学,他们也忙乎不了这么多语言啊!而且语言学的研究现在各有家法,比如我1991年到伦敦大学亚非学院,去旁听辛姆斯·威廉姆斯(Nicholas Sims-Williams)教授讲粟特文、于阗文的课,当时教室里除了他就两个人,一个是他的学生,一个是我在旁听。

西方的课是人越少水平越高,他上的大夏语、中古波斯语课,都只有一两个、两三个人。

辛姆斯·威廉姆斯虽然教好多种中古伊朗语,但是他写文章基本上只写关于粟特文的,后来写大夏语,关于于阗文的专文基本上就不写。并不是他不懂,粟特文和于阗文都属于中古波斯语,互相是通的。但现在学术界有很细的分工,一门中亚语言要花费一个优秀学者一辈子的工夫,所以没有人敢说什么都懂了。

所以,话说回来,我们中国这么多人,有学宗教的、考古的,而且这方面中国有很多记载。西方研究粟特文的学者,在用到中文的中亚史料时,还是要靠沙畹翻译的《西突厥史料》,即两《唐书》和《册府元龟》里有关西突厥和所属中亚各国的文献记载。

如果出了西文翻译的范围,他们往往就不知道了,比如《酉阳杂俎》里有一条关于祆教的资料,他们就得转弯抹角地看,或找西方汉学研究者帮忙翻译了。这方面其实中国学者就很方便了。现在敦煌文书全部出版了,里面可以找到大量到敦煌、吐鲁番来做生意的粟特人的资料,有过所、有契约、有名籍、有书信,等等。

很多搞粟特的西方学者,可以学很多的语言,但是一到中文就不灵了。而且即使会中文,一接触到原始文书,也会抓瞎。

所以他们也很希望了解我们的东西。比如研究粟特文的人一直在找“丝”字,但是一直找不到。粟特文的文献里面肯定有,哈佛大学的施杰我(P. O. Skjaervo)教授曾经猜测是某个词,用别的语言来推测“丝”的粟特文的写法,但这只是猜想。

2004年辛姆斯·威廉姆斯来北京开会,他解读粟特文古信札,说“丝”可能是某词。北大的段晴教授举手说,这个字她猜到了,是于阗语里的某个词,她是通过汉文的成语找出于阗文的“丝”字。段晴的文章1991年发表于纪念季羡林先生八十华诞的文集中,但是这本江西出版的书基本没对外发行过。结果2004年在这个会议上西方才知道她的成果。

西方伊朗学的学者特别希望有中国人来告诉他们汉语文书有什么新材料,中国学者都在研究些什么。他们非常愿意我们参与到他们的学术脉络之中。2001年,北京有一对澳大利亚籍的夫妇,办了一份刊物,叫《中国考古与艺术摘要》(China Archaeology and Art Digest)。

李学勤先生、李伯谦先生和我都是他们的顾问。他们订阅了几乎全部中国的考古杂志,然后请北大考古系的老师和年轻学生帮忙,把重要的考古简报写成英文的摘要。

每期前面翻译五六篇中国学者的文章,一期一个专号,比如这次是青州的造像,下次是都兰的文物,再下一次是瓷器、法门寺的金银器等。这个杂志的发行范围覆盖全世界,做得非常成功。中间他们做了个祆教专号,他们先找人翻,我给他们改专有名词,因为他们不知道有些汉文专有名词翻过去用哪个英文的粟特、祆教术语。

这个专号把中国做祆教的姜伯勤、罗丰、张庆捷等学者的文章都翻译成英文,那些不懂中文的西方伊朗学的学者几乎人手一本。他们通过这些著作知道中国学者也在研究这些东西。我自己也用英文发表一些有关粟特的文章,这是因为不参与就没有了中国的声音。

苏联解体以后,整个粟特地区开放,西方的探险队都扑进去,然后又请马尔沙克(B. I. Marshak)这些英文比较好的学者去法国、美国等地讲学,用西文发表他的文章。西方一些伊朗学或中亚研究的刊物,像《亚洲研究所辑刊》(Bulletin of the Asia Institute),每期都有原苏联中亚考古的消息,甚至给前苏联学者出版专号,发表他们在中亚考古的研究成果或新的考古报告。

还有平山郁夫办的《丝绸之路考古与艺术》(Silk Road Art and Archaeology),也是几乎每期必有这些内容,连篇累牍地发他们的文章。

当然这些杂志,包括其他一些东方学刊物,特别是伊朗学刊物,也有许多西方学者的论著。所以这些是我们了解西方粟特研究的窗口,每期都要看,但实际上,许多中国研究粟特的学者没有跟踪这些粟特研究的最新成果。

最近十余年间,很多来华粟特首领的墓葬被发掘出土,应该更进一步推动了来华粟特人的整体研究吧?

荣新江:我有时候觉得自己做学问的运气非常好。我以前主要是做于阗历史的研究,后来业师张广达先生说可以进一步做一点粟特的研究,于是我很早就一直在收集有关粟特的材料。1998年我写了一篇很长的文章,即《北朝隋唐的粟特迁徙及其聚落》,发表之后,1999年就出土了虞弘墓。

因为虞弘墓出土了,巫鸿教授在北大举办“汉唐之间文化艺术的互动与交融”学术研讨会,就请了山西考古所的张庆捷先生来谈虞弘墓。正在谈的时候,就有人说西安发现了安伽墓。到2004年,我在北京举办“粟特人在中国”学术研讨会,打算特别讨论安伽墓的材料,而这个时候史君墓又出土了。所以考古的人实在是应接不暇。

以虞弘、安伽、史君为主的墓葬,都出土了石榻围屏或石椁葬具,其上都用浅浮雕方式刻画了许多异域风格的图像。墓室经过考古发掘,有墓志,表明他们都是粟特胡人首领。这些墓葬文物给粟特研究带来了极大的推动力。

比如,我们在常见的汉文粟特墓志之外,看到了粟特文和汉文双语的墓志。西安市考古所的杨军凯先生主持发掘史君墓的时候,陕西师大的周伟洲先生曾下到墓室里,把墓志的文字用铅笔匆匆拓了一小部分,到北京时交给我。我正好到日本去开会,就带去问吉田丰教授,他说是粟特文,这是第一次的判断。

后来西安市考古所把这个双语墓志的粟特文部分交给吉田丰考释,因为中国没有做粟特文的专家。这个刻成长方形的墓志是双语的,而且是六世纪后期的,在整个现存的粟特语文献中也是相当早的。

我们知道粟特文最早的是在哈萨克斯坦南部出土的相当于汉晋时期的铭刻,这是全世界范围内最早的。第二批是斯坦因在敦煌长城烽燧下发现的粟特文古信札,有八封信。古信札很难读,直到最近,辛姆斯·威廉姆斯才读通了其中的四封信。

因为有些书信残损严重,且有大量的世俗词汇,没法判断,所以解读的进展很慢。此外,还有蒙古发现的布古特碑,还有敦煌吐鲁番粟特语文书,这些大多数是八世纪以后书写的。