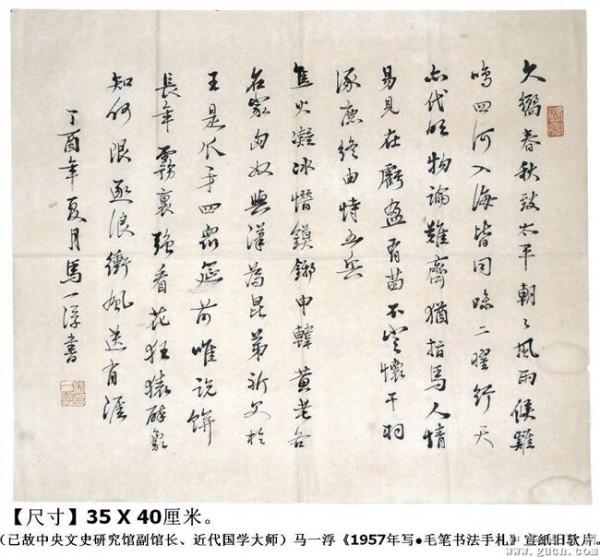

马一浮诗话 以诗说法:马一浮的诗歌创作取向(续)

马一浮曾说:“古之所以为诗者,约有四端:一曰慕俦侣,二曰忧天下,三曰观无常,四曰乐自然。诗人之志,四者摄之略尽。”[32]马以诗说法,所表现的诗人之志向怀抱,正在“忧天下”一端。

前文已述,马一浮认为如今天下大患,即全世界全人类共同面临的时代危机,就是随顺习气、不识自性。自己讲学之志向,不在救民族国家于危亡,而在教人去习复性,明明德于天下。也就是说,马首先关注的不是中华民族的政治危机,而是全人类的精神危机;其志向不在为中华民族救亡图存,而在使全人类去习复性;其立场不是民族主义的,而是世界主义的;其危机感受不是家国之痛,而是天下之忧。

马一浮以诗说法,以诗歌创作的方式宣讲去习复性的思想,所表现出的危机感受、时代关怀,也正是基于世界主义立场之上的“天下”之忧。[33]马一再强调,他的诗歌不是为一国家一民族而作,而是为天下人作。比如,马曾作《花朝》(1941年)诗五首,后说:“《花朝》因时起兴,随意安题,亦是缘感而作。然悯乱之言,初不为一国一时,颇得诗人深旨。”[34]如第四首:

草木同荣悴,山川自阻深。安诗惟法界,观象见天心。一壑吾将老,群龙战至今。浮云终日变,薄酒不堪斟。

此诗主旨即在表明,人类随顺习气,徇物肆欲(“浮云终日变”),以致各国如好斗之龙,大战不止(“群龙战至今”)。显然,马不是站在民族主义的立场,反对侵略,鼓动抗战;而是站在世界主义的立场,主张去习复性,终止战争。诗中表现的不是对国家和民族苦难命运的伤痛,而是对人类习气深重难以解脱的忧患(“薄酒不堪斟”)。又如《大麦行》(1941年):

小麦青青大麦枯,垅上老翁行负刍,问之不敢道困苦。有男战死妇嫁夫,国仇当赴后者诛。已闻征发空闾巷,官中有令仍索租。虽然长吏多仁慈,所恨亦有狼与狐。去年米贵急军食,今年雨少麦又无。敢辞荷戈备征戍,但愿膏泽民再苏。

翁言一何悲,道路侧听为嗟吁。古来立国尚宽大,中土自与夷狄殊。大宛罢归汗血驹,南海长留照夜珠。天生万物各有性,谁为宰割谁颛愚。宁饲山中白额虎,莫效今日赤须胡。赤须胡,尔终俘。一战破坚垒,再战堕名都。更贪百战好,岂知战胜国已墟。狂心只见蛇吞象,佛法空言酪出酥。胡亡有麦犹可刈,胡来无麦人尽屠。羝羌酷烈虾夷薉,天乎彼族俱何辜。

这首诗首先借“老翁”之口,道出日寇入侵给中国人民带来的“困苦”。但诗歌并没有顺势而下,对日寇暴行大加痛斥,渲染国仇、鼓动抗战,相反却对政府以国仇相号召、以战争求生存表示了不满(“国仇当赴后者诛”、“莫效今日赤须胡”);甚至还对日寇以及西方列强的溺于习气丧失本性表示了哀怜(“羝羌酷烈虾夷薉,天乎彼族俱何辜”[35])。

全诗主旨,即在希望全世界全人类都能去习复性,终止战争,归于大同(“大宛罢归汗血驹,南海长留照夜珠”)。

马曾说:“《大麦行》,汉乐府有是题,少陵拟之,其义似未及今日之广。《诗序》:‘言天下之事,形四方之风,谓之雅。’此或可几变雅之遗音,初不为一国一人而作也。诗成自咏,音节天然,似尚有元气。

此理终不可灭,但可为知者道耳。结语不暇自哀而哀他人,此《春秋》广鲁于天下之旨也。”[36]显然,诗人不是站在民族主义的立场,宣扬救亡图存,表现家国之痛(“初不为一国一人而作也”、“不暇自哀”),而是站在世界主义的立场,主张去习复性,表现天下之忧(“哀他人”、“广鲁于天下”)。

值得注意的是,马在这里引用了《毛诗大序》关于“风”和“雅”的论述。[37]“雅在根本上是相同于风的,只是范围大(天下)小(一国)有所不同”。

[38]马以此诗为“言天下之事”的变雅,而非“以一国之事,系一人之本”的变风,其意在表现天下之忧而非家国之痛,是很明显的。在马的诗歌自评中,他时常将某些作品归为“变雅”。比如他曾说“《革言》却是变雅,可当诗史,不为苟作”[39],又说“《野兴》二首感于苏日缔约之事而作。

聊示诸贤,存此变雅之意”[40],又说“偶作和陶诗数章,似有变雅遗响,亦非东坡境界”[41],等等。这些都表明,马之以诗说法,其志向正在言天下之事、哀天下之人,亦即站在世界主义的立场,表现天下之忧。

不论是在“中华民族到了最危险的时候”,还是在“中国人民从此站起来了”的光辉岁月,马一浮以诗说法,心忧天下,力主去习复性,世界大同的创作志向,都始终坚守一贯,不为危险所动摇,也不为光辉所眩惑。前引马于1937年所作的《将避兵桐庐,留别杭州诸友》,在中华民族生死存亡关头,却大力宣讲“国土性空,物我一体”的非民族主义、非国家主义思想,以期能救治天下之“至愚大惑”(“嗟哉一切智,不救天下惑”)。

而作于1960年,“多以新事物、新思想入古诗”[42]的《庐山新谣》、《续庐山新谣》,仍以世界大同为念,如《续庐山新谣》之二:

人怀千岁忧,生年不满百。寥廓无思为,终古自玄默。物我信一体,世智苦分别。请观濠上鱼,何异梦中蝶。仁鸟互啄抱,猛兽思踶龁。倾危启猜衅,岂不在有国。利器亦焉恃,耰鉏乃无敌。众心趋大同,霸图终覆灭。示民知向背,訏谟天下则。老氏恶强梁,儒者贱货殖。我今翳长松,目断焦螟域。鲸吞及苴溃,闻此令心恻。(山中读报,斥帝国侵略。)

这首诗与《将避兵桐庐,留别杭州诸友》的思想完全一致。在一片“斥帝国侵略”的民族主义浪潮中,马仍在宣扬非民族主义、非国家主义思想(“物我信一体,世智苦分别”、“倾危启猜衅,岂不在有国”),希望去除利欲,终止争斗,世界大同,天下一家(“众心趋大同,霸图终覆灭”)。跨越两个极端,危亡必于是,兴旺必于是,马以诗说法、心忧天下之志,始终不渝,极深且固,早已和生命相融,成为生命的一部分。

四、气类之孤

马一浮曾说:“但使中国文字不灭,吾诗必传,可以断言。此时虽于人无益,后世闻风兴起,亦可以厚风俗、正人心,固非汲汲流传以取虚誉也。吾于今世,气类之孤也久矣。”[43]诚然,马直面全人类之精神危机,以诗说法,心忧天下,力主去习复性、世界大同,在近代中国,这无疑是独一无二的声音。

李泽厚先生指出:“中国近现代历史一直以政治为轴心在旋转,政治局势影响着甚至支配着主宰着社会生活的各个方面,从经济到文化,从生活到心理。除了二十年代初略有间歇外,自上个世纪末起,中国一代接一代的青年知识分子总是慷慨悲歌,以身许国,这当然也表现在文艺领域。

”[44]近代中国的知识分子、文人学者,首先关注的是中华民族所遭遇的政治危机。一切学术、社会活动,皆围绕救亡图存、民族独立而旋转。表现在文艺领域,则是深沉的家国苦痛与昂扬的革命激情此起彼伏、交相辉映。

如果说,作为旧文学之代表的陈三立、陈寅恪父子的诗歌创作,把深沉的家国苦痛表现得沉郁顿挫、刻骨铭心,[45]那么作为新文学之一的左翼文学,则把昂扬的革命激情发挥得振天动地、酣畅淋漓。

[46]二者背后的时代关怀,则共同指向救亡图存、民族独立。诚如李泽厚先生所说,这一救亡图存的民族主义思潮在二十世纪二十年代初,即五四新文学运动时期略有间歇。如冰心“爱”的文学:“人类在母亲的爱光之下,个个自由,人人平等”(《寄小读者·通讯十》),如周作人“人”的文学:“文学是人类的,也是个人的,却不是种族的,国家的,乡土及家族的”(《新文学的要求》),表现的则是一种“放眼世界,关怀人类”的世界主义理想。

但“这种文学要求显然不是五四以后新文学发展之所趋。大多数的新文学作品,是被夏志清先生所谓的‘感时忧国’的胸怀所笼罩。”[47]随着中国内忧外患的日渐加深,冰心、周作人等人很快为时代所抛弃,近代中国文学的主流仍是救亡图存、感时忧国。

马一浮去习复性、心忧天下的创作志向,与近代文学救亡图存、感时忧国之主流明显不合,此不待多论,就是与冰心、周作人等近代文学之变调也大有分别。马与周等人,虽然都是站在世界主义的立场,探讨理想的人性、普遍的人性,但正如周作人自己所说,他所谓的“人”的文学,“就是个人以人类之一的资格,用艺术的方法表现个人的感情”(《新文学的要求》),其文学创作最终还是落在个人情感的表现,脱离了社会现实,淡漠了时代苦难;而马则始终以恻怛之心关注民生疾苦,世界政局,其诗歌创作以玄史互用、理事双融为最高境界,对心性义理的探讨最终仍落实到对社会政事的实录与批判之中。

一个是“全身远害之意多,恻怛为人之意少”[48],一个则是“悲心所流”[49],“遂见悲悯之旨”[50]。

与主流不合,与变调又异,马诗“气类之孤”不亦宜乎?马曾说:“吾诗当传,恨中国此时太寂寞耳。”[51]又说:“吾诗在此时无所用之,亦没处说去,所谓‘只可自怡悦,不堪持赠君’也。”[52]又说:“《酬机》十首……不问自说,亦是悲心所流,但了无影响耳。

”[53]又说:“以诗说法,实亦不善观机。但老夫伎俩只此些子耳。”[54]其以诗说法之孤独寂寞,溢于言表,不能自已。近代中国太喧嚣也太寂寞,马诗太精微也太广大,彼此错位,扞格不入。

其诗既无益于时人,马则求知音于后世,但后世果有“气类相感”[55]、“闻风兴起”[56]者么?乌以风先生说:“后世学者,如欲学先生之诗,先须学先生之学与人,从大本大源上做工夫。

迨涵养深厚,学力到家,然后可以通先生之诗学与诗教。否则不知从本源上下工夫,仅在枝节上增知解,则先生之诗,恐将成绝响而不为世人所知矣。”[57]不幸为乌以风先生所言中,马之学与人,后世多已不能知,其诗去绝响遂不远矣。