查良铮翻译的著作 《民国的身影》试读:作为诗人与翻译家的穆旦

穆旦本名查良铮,著名诗人和诗歌翻译家,1918年出生于天津,祖籍浙江海宁。海宁查家是江南世家,几百年中名人辈出,领尽风骚,康熙皇帝称之为"唐宋以来巨族,江南有数人家"。红学专家周汝昌在文章中说,查家分南北两支,"北查"世居天津水西村,大约就是穆旦出身的那一支了。

武侠小说的一代宗师金庸本名查良镛,亦是浙江海宁人。穆旦其实是金大侠本家的大表哥。1934年查良铮将"查"字拆为"木"和"旦","木"与"穆"谐音,于是开始用"穆旦"作笔名。

这正如查良镛后来把"镛"字一分为二,成为"金庸"。穆旦在十一岁那年进入天津南开中学读书,开始诗文创作,现存有1934至1935年载《南开高中生》的诗八首。这些"少作"刻画了流浪人、老木匠、缫丝工等劳苦大众经受的"把人变成了烂泥"的煎熬,鞭挞了"另一个世界"穷奢极侈的生活。

少年的穆旦已经开始理性地思考人生和现实,忧郁地关注社会和底层的人民了。当时日寇侵凌,平、津首当其冲,年轻的诗人热心于抗日救亡的活动,他写下了《哀国难》,"洒着一腔热血"大声疾呼:眼看祖先们的血汗化成了轻烟,铁鸟击碎了故去英雄们的笑脸!

眼看四十年的光辉一旦塌沉,铁蹄更翻起了敌人的凶焰!一个十六七岁的中学生已经投身忧国忧民的知识分子的洪流,开始唱起"追求进步"的序曲。

1935年7月,穆旦以优异的成绩同时被三所大学录取。最后,他选择了清华大学外文系。穆旦在这里继续探索和写作现代诗歌,并在《清华学刊》上发表。

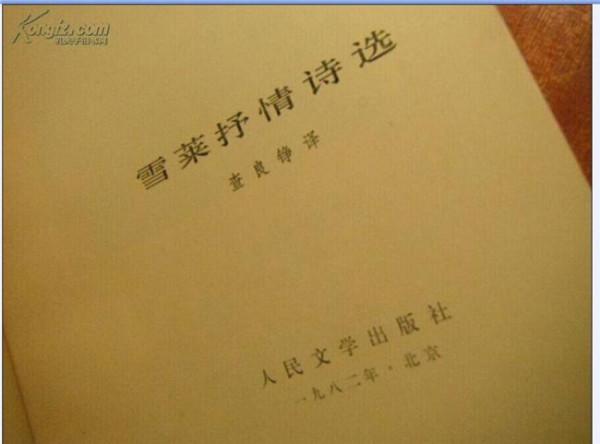

他写雪莱式的浪漫派的诗,有着强烈的抒情气质,又有很强的现实感。两年后,抗日战争爆发,穆旦随校迁往昆明,清华与北大、南开合并,组成西南联合大学。在这片被称为"振兴并发展中国新诗的新垦地"上,穆旦得到著名的学者、诗人闻一多、燕卜荪(William Empson)等人的言传身教,尤其是燕卜荪当时开了"当代英诗"课,从19世纪诗人霍普金斯(G.

M. Hopkins)一直讲到20世纪诗人奥登(W.

H. Auden),使穆旦深受西方现代派诗歌的影响,逐渐形成了自己独树一帜的全面现代化的诗风。1940年,穆旦毕业于西南联大外文系。他留校任教,负责叙永分校新生的接收及教学工作。1942年写的《诗八章》,次年即和另三首收入闻一多选编的《现代诗钞》。

1942年,他却作出一个令人意外的决定:投笔从戎。他参加中国远征军,入缅抗日,亲历震惊中外的野人山战役。据好友王佐良发表于英国伦敦Life and Letters(1946年6月号)的《一个中国诗人》一文,说:"但是最痛苦的经验只属于一个人,那是1942年的缅甸撤退,他从事自杀性的殿后战。

日本人穷追,他的马倒了地,传令兵死了,不知多少天,他给死去的战友的直瞪的眼睛追赶着,在热带的毒雨里,他的腿肿了。

疲倦得从来没想到过人能够这样疲倦,放逐在时间--几乎还在空间--之外,胡康河谷的森林的阴暗和死寂一天比一天沉重了,更不能支持了,带着一种致命的痢疾,让蚂蟥和大的可怕的蚊子咬着。

而在这一切之上,是叫人发疯的饥饿。他曾经一次断粮到八日之久。但是这个二十四岁的年轻人,在五个月的失踪之后,结果是拖了他的身体到达印度。虽然他从此变了一个人,以后在印度三个月的休养里又几乎因为饥饿之后的过饱而死去,这个瘦长的、外表脆弱的诗人却有意想不到的坚韧,他活了下来,来说他的故事。

但是不!他并没有说。因为如果我的叙述泄露了一种虚假的英雄主义的坏趣味,他本人对于这一切淡漠而又随便,或者便连这样也觉得不好意思。

只有一次,被朋友们逼得没有办法了,他才说了一点,而就是那次,他也只说道他对于大地的惧怕,原始的雨,森林里奇异的、看了使人害怕的草木怒长,而在繁茂的绿叶之间却是那些走在他前面的人的腐烂的尸身,也许就是他的朋友们的。

"过了三年,诗人才根据这段不堪回首的经历,写下了《森林之魅--祭胡康河上的白骨》。这首长诗是以《葬歌》终结的:在阴暗的树下,在急流的水边,逝去的六月和七月,在无人的山间,你的身体还挣扎着想要回返,而无名的野花已在头上开满。

那刻骨的饥饿,那山洪的冲击,那毒虫的啮咬和痛楚的夜晚,你们受不了要向人讲述,如今却是欣欣的林木把一切遗忘。过去的是你们对死的抗争,你们死去为了要活的人们的生存,那白热的纷争还没有停止,你们却在森林的周期内,不再听闻。

静静的,在那被遗忘的山坡上,还下着密雨,还吹着细风,没有人知道历史在这里走过,留下了英灵化入树干而滋生。这首椎心泣血的长诗,不仅是对胡康河上的白骨深情的祭奠,也是纪念千千万万为抗日而牺牲的将士的史诗。

40年代是一个风云变幻、风雷激荡的年代,在这个年代,他抒写出深沉雄浑的生命之歌。学者龙泉明、汪云霞认为,他的诗歌,透视了敏感良知的知识分子在苦难岁月里丰富复杂的精神境遇,呈现出诗人对人类生存状况、民族前途命运形上思考的痛苦凝重的情感色彩。

生的希望与绝望,爱的欣喜与怅惘,民族的期待与灾难等,在他的诗中交织、扭结、矛盾和冲突。

透过其诗,可以感受到诗人躁动、苦闷、压抑和焦灼的痛苦灵魂。诗人唐湜在《穆旦论》中,就说:"(他的诗)给人一种难得的丰富和丰富到痛苦的印象,甚至还有一些挣扎的痛苦印记,他有一份不平衡的心,一份思想者的坚韧的风格,在别人懦弱得不敢正视的地方,他却有足够的勇敢去突破。

"香港学者李焯雄认为,整体而言,穆旦诗的基本风格是悲观和冷静的。他明白就是不能把现实转化为理想,他也不能逃避;语言世界、爱情等均不能提供逃避之所。

因此,他诗中始终没有冷漠的态度,漠视客观的世界。穆旦认为"我是太爱,太爱那些面孔了,/ 他们谄媚我,耳语我,讽笑我,/ 鬼脸,阴谋,和纸糊的假人,/ 使我的一拳落空",他毕竟是悲悯的,不流于冷嘲。

1949年8月,穆旦赴美留学,入芝加哥大学攻读英美文学、俄罗斯文学。同年12月23日,与早在一年多前就到芝加哥大学攻读生物的周与良结婚。1952年底,在芝加哥大学研究院毕业后,穆旦又怀着一以贯之的爱国情操,一厢情愿地偕夫人周与良博士兼程回国。

次年5月,他们俩同时应聘到天津南开大学任教,满以为从此可以安心报效祖国了。穆旦秉性耿直,遇事往往仗义执言,在那"黄钟毁弃,瓦釜雷鸣"的年头,自然不能见容于那些为虎作伥的宵小。

仅仅一年多之后,就发生所谓的"外文系事件",没有料到这竟成了穆旦后来被定为"历史反革命"的依据之一。1955年,"肃反运动"中穆旦成为"肃反对象",受到批斗审查,参加"远征军"的"问题"也被提了出来。

1957年春,"整风运动"开始,穆旦接受回国后几年来"祸从口出"的教训,在"大鸣大放"中守口如瓶,总算逃过了言祸,在"反右运动"中幸免于一顶"右派"的棘冠。天真的诗人哪懂得,"欲加之罪,何患无辞"!

1957年2月,他发表长诗《葬歌》,真诚地抒写"我们知识分子决心改造思想与旧我决裂",却受到"个人主义"的讥评。5月7日,他在《人民日报》发表讽刺诗《九十九家争鸣记》,这首诗后来被批判为"毒草"、"向党进攻",也被作为定罪的依据之一。

"反右"中受到批判,他被迫写了检讨。这些只不过是他的厄运的序曲。1958年底,一顶"历史反革命"的帽子凭空扣在了一位万里来归的爱国诗人的头上,"机关管制三年",而他的"反革命罪证"正是当年爱国从军,参加抗战!

从此开始了二十年的贱民生涯,株连全家。"文革"期间又受尽折磨,书籍、手稿、一些家庭用品、被褥、衣服等都当"四旧"被拉走,亲友回避,诗神无踪。

夫人周与良回忆道:"'四人帮'打倒后,他高兴地对我说'希望不久又能写诗了',还说'相信手中这支笔,还会重新恢复青春'。我意识到他又要开始写诗,就说:'咱们过些平安的日子吧,你不要再写了。

'他无可奈何地点点头。我后来愧恨当时不理解他,阻止他写诗,使他的夙愿不能成为现实,最后留下的二十多首绝笔,都是背着我写下的。他去世后,在整理他的遗物时,孩子们找到一张小纸条,上面写着密密麻麻的小字,一些是已发表的诗的题目,另外一些可能也是诗的题目,没有找到诗,也许没有写,也许写了又撕了,永远也找不到了。

"在无法写诗及发表诗作的日子,穆旦以梁真或查良铮的署名开始他的译诗工作。王佐良说:"他早已精通英文,后来又掌握了俄文,回国之初就译了大量普希金的诗,包括《欧根·奥涅金》。

后来他转向英国浪漫主义诗,艾略特的《荒原》就是他重译而且仔细加注的。他的最主要的成绩则是拜伦长诗《唐璜》的全译本,全书十七章十四节都以略加变通的意大利八行体(ottava rima)为格律译出,保持了拜伦的口语体以及讽刺艺术的几乎一切特点,读起来像原著一样流畅生动。

"夫人周与良说:"良铮译诗,是全身心投入,是用全部心血重新创作,经常为一行诗,甚至一个字,深夜不能入睡。

他常说,拜伦和普希金的诗,如果没有注释,读者不容易看明白。他的每本译诗都有完整的注释。偶尔他也对我说:'这句诗的注释就是找不到。'为了一个注释,他要跑天津、北京各大学图书馆和北京图书馆等。

他跌伤腿以后,还拄着拐杖去南大图书馆找注释。尤其《唐璜》的注释,他花费了大量的精力和时间,查阅了大量文献,虽然出版时未被采用,至今我还保留着厚厚一本注释。去医院进行手术前,他曾对我说:'我已经把我最喜爱的拜伦和普希金的诗都译完,也都整理好了。

'他还对最小的女儿小平说:'你最小,希望你好好保存这个小手提箱的译槁,也可能等你老了,这些稿件才有出版的希望。'他最关心的是他的译诗,诗就是他的生命,他去世前没给家人留下遗言,这些就是他的遗言。

"1976年3月31日,穆旦在给孙志鸣的信中写道:"我在周总理逝世后十天,摔了一跤,跌下自行车,右腿股骨颈折断(又叉进一些),至今已七十天了,还没有全好,每日躺在屋中用拐走路……"在1976年6月15日的信中再次写道:"我的腿真该诅咒,再过四天就五个月,可是还未全好,还得用一拐支着,现在每天练习多走,以期快好。

看样子也许得六个月?"然而六个月、又六个月过去了,诗人的腿伤还是没有好。

穆旦在1976年10月30日、11月7日和1977年1月12日给郭保卫的信中写道:"现在我的骨折生长不佳,又裂开一缝,必须开刀,钉钉子,还要重新养起。

不过马上动不了手术,因为医院无床位……""我每日在校内近处走动,用着双拐。现在是等待医院对普通病人开放床位。目前由于有震情,所以不开。心情并不很好。""我现在等过春节,过了节,就打算进医院,狠一下心做手术,那么我们有两个月就不便写信了,主要是我卧在床上大概写不了……"看来医院终于对穆旦开放了床位,不料,还没来得及动腿部手术,在1977年2月25日下午他心脏病突发,26日凌晨病逝。

穆旦在上手术桌前,心情是等待多时的轻松吧。

他大约觉得再过几个月又可以健步如飞,可以继续写他的诗歌,继续完成他对普希金的译著。身为诗人,常有额外的苦难,但是也有格外悠长的青春,虚龄六十岁的穆旦,还有多少的诗情没有释放、多少计划等待完成啊!

然而诗人是带着开敞的伤口死去了。这是多年来身心备受摧残的必然后果。1980年7月,《唐璜》终于由人民文学出版社出版,立即成为公认的文学翻译的经典巨著。1981年,南京译林出版社重新出版穆旦过世前精心修订过的《普希金抒情诗集》两大卷(1954年上海初版)。

1986年,一本《穆旦诗选》,几经周折,才由人民文学出版社出版,只选五十九首。直到1996在诗人逝世二十周年前夕,一部《穆旦诗全集》终于由中国文学出版社在北京发行了。

这部诗集收录诗人从中学时代的"少作"到悴然逝世前的残稿,共一百五十余首。正如编者所说:"正是这样一部由'抹去诗与生命之界'的'殉道者'用超绝的诗艺与坚韧的生命熔铸成的《诗全集》,在现代诗史上留下了一座卓异的里程碑。

"学者巫宁坤说:"《穆旦诗全集》中最动人的是1976年写的二十七首诗。澎湃的诗情在被迫噤若寒蝉二十年之后,竟又在短促的最后一年中再现辉煌,宛如漫天阴霾之后的晚霞夕照,令人为之目眩,几乎是一个奇迹。

穆旦的晚年是十分寂寞的,正如汪曾祺早在1947年读过《穆旦诗集》后就慨乎言之的:'诗人是寂寞的,千古如斯!'半生的追求,无尽的苦难,深沉的幻灭,都升华为炉火纯青的对生命的咏叹。

"《智慧之歌》哀叹"我已走到了幻想底尽头",爱情消逝,友谊被"生活的冷风铸为实际","迷人的理想终于成笑谈",剩下的只有日常生活的痛苦,诗人只能直面惨淡的人生:"但唯有一棵智慧之树不凋,/我知道它以我的苦汁为营养,/它的碧绿是对我无情的嘲弄,/我咒诅它每一片叶的滋长。

"《沉没》绝望地惊呼"身体一天天坠入物质的深渊":"爱憎、情谊、职位、蛛网的劳作,/都曾使我坚强地生活于其中,/而这一切只搭造了死亡之宫。

"《穆旦诗全集》的压卷之作是那年12月写的《冬》,四章六十四行,唱出了"人生本来是一个严酷的冬天"的哀歌,凄婉欲绝:我爱在淡淡的太阳短命的日子,临窗把喜爱的工作静静做完;才到下午四点,便又冷又昏黄,我将用一杯酒灌溉我的心田。

多么快,人生已到严酷的冬天。……我爱在雪花飘飞的不眠之夜,把已死去或尚存的亲人珍念,当茫茫白雪铺下遗忘的世界,我愿意感情的热流溢于心间,来温暖人生的这严酷的冬天。

尽管最后诗人的心中有一股暖流缓缓地出现,在不由得升起希望时,希望却又落空了。诗人这时却因心脏病突发,而死在手术台上。它宛如不幸的天才诗人为自己作的墓志铭。2005年末,人民文学出版社出版了八卷本的《穆旦译文集》,2006年4月,两卷本的《穆旦诗文集》也已面世。这是到目前为止收录穆旦译文和诗文最为完备的专集,首次系统整理出版,几乎囊括了穆旦的全部作品。