居廉花虫画 居廉的人物画艺术

综合各种资料显示,居廉的人物画师承应是多渠道的,首先是来自居巢。“弱弟小年依阿兄,丹青能肖性情真”。这是居巢在题为《送古泉弟廉赴官桂林》诗作中的表述。由于居廉年少时即失去双亲,后来跟随比自己年长17岁的堂兄居巢生活,居巢实际上是兄代父职,这导致了居廉对居巢的依从性。

这种依从不仅是生活上的,对比“二居”的作品,我们会发现,居廉的许多作品都是模仿居巢的,这不仅表现在花鸟草虫画中,即使在为数不多的人物画中也能找到例子。

像居廉的《当作如是观》扇面(广东省博物馆藏)、《美人临镜图》团扇(香港中文大学文物馆藏)与《镜中影》纨扇(东莞市博物馆藏)这类借表现“美人”照镜,实则暗示“女人如虎”,劝戒世人勿迷恋女色的作品,都是以居巢同题材作品为蓝本的[3],连画上题词也是照录居巢题写的《踏莎行》词:

色界贪痴,众生苦恼,飞龙骨出情犹恋。镜中头颈示如如,虎头大有慈航愿。

画莫皮看,谈应色变。分明佛说演花箭。解铃好证上乘禅,拈花笑学如来面。[4]

此外,广州艺术博物院收藏了一幅居廉作于丙子(1876)春,“为乐陶十一兄大人鉴正”的《采菱》扇面(图一),画面上一少女坐着木盆浮于水面。画上题词曰:

越女歌采菱,烟波荡远音。不识曲中意,此意抵千金。[5]

我们可在居巢的《今夕庵题画诗》中找到这首诗的出处,诗末还有“画采菱女”的注释[6],说明居巢曾有同题材的作品。虽然目前尚未见到“居巢版”“采菱女”的传世画作,但已使我们有理由相信居廉的《采菱》扇面是根据居巢的作品来画的,只是不知其中的“创作”成分占多少。

当然,临摹原本就是传统中国画中所必经的学习过程,居廉也不例外,除了居巢的作品外,居廉也临摹其他人的作品。如《射禽图》与《万里出关图》这两幅具有浓郁北方色彩的作品,就是居廉仿罗聘范本所作。

此外,很多资料表明,还有一个人对居廉的人物绘画艺术起到了一定的影响。这就是葛本植。据《湘潭县志》卷八之五《人物第八》:

葛本植,字绪堂,本县人也,以寓桂林久,遂徙家去,画为时人重。[7]

居廉作于1858年的《龙舟竞渡》团扇(广州艺术博物院藏)上曾提到过葛本植:

戊午,桂林彭君冠臣、湘潭葛君绪堂与余同客东官(莞)。时届端阳,拟抵省一观竞渡,因事不果行。彭子亦以西省今年龙舟为最,恨不可返棹一观。葛子为想像(象)写图慰之。予亦写珠江荔湾之景,并图各像于上,作如是观:胖者彭,秃者葛,发者予,髯者东官(莞)园主人也。清波老兄见之,瞩再临一过,隔山□□居廉志。[8]

高剑父也不止一次提到:

师写人物仕女,衣褶用钉头鼠尾描,其作风略近葛本植(绪堂,湘人)。因师与葛氏极友好,或受其影响。[9]

植湖南人,擅人物,流寓岭表颇久,与吾师友善,花晨月夕,唱和于啸月琴馆中,辄于吾师纵论艺画,至灯深人寂,盖无意中受其影响,未可知也。[10]

有意思的是《粤西画人表》上却有另一种表述。此书的《本籍》记“吾粤花鸟学居氏一派者”,有葛本植,并说他是“湖南人,流寓桂林,因得与古泉先生游,遂工写生,设色艳丽”。此外,还有葛本朴,字绍堂,“本植弟,与其兄从古泉先生学写生”。

[11]难道居廉与葛本植互为师徒?居廉教葛本植花鸟写生,又从其学习人物?依笔者之管见,居廉无疑与葛本植为好友,艺术风格及绘画技法相互借鉴、切磋不足为奇,也仅此而已。葛本植的仕女画对居廉的影响如此,反过来,居廉的花鸟写生对葛本植的影响也是如此。

在居廉传世人物画作品中,仕女画占了一定比例。除了前面提到的《美人临镜图》、《镜中影》外,还有香港艺术馆藏《仕女》扇面、《采莲》扇面,香港中文大学文物馆藏《仕女》团扇,东莞市博物馆藏《仕女》纨扇、《婴戏图》轴,广东省博物馆藏《榕荫仕女》斗方、《倚窗仕女》扇面,广州艺术博物院藏《采菱》扇面、《仕女》四条屏等。

从艺术风格上看,居廉的仕女画与葛本植的仕女画确实比较相似,但其实都是延续了清代后期盛行的改琦、费丹旭仕女画的样式:标准的鹅蛋脸上是柳眉凤眼和樱桃嘴;C削的“美人肩”突出女性娇柔的体态;衣饰线条流畅而飘逸。

如广州艺术博物院收藏的《仕女》四条屏(图二),每幅都画有两位女子,从造型推测二人应为主仆关系。

她们或站或立,有的舞文弄墨,有的窃窃私语……,亭亭玉立,各具风姿,尤其是发式、裙衫纹饰描绘得非常精致,反映出当时的审美风尚。在清末仕女人物造型日趋类型化、程式化的态势下,居廉所作仕女虽不具独创性,但不管是局部刻画还是整体的塑造,都显示出不俗的笔墨功力,总体上还算是相当精美的作品。

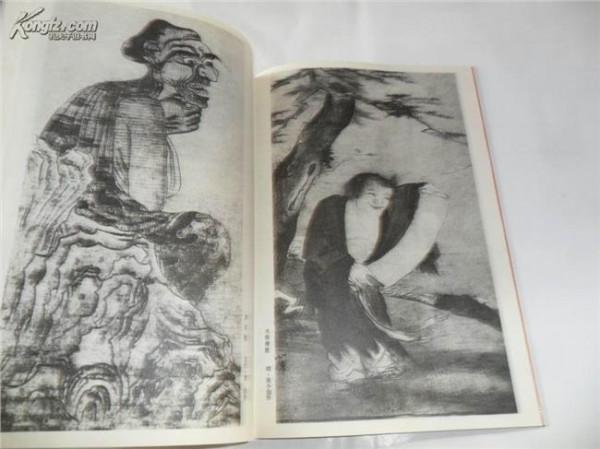

人们通常将居巢与居廉分划归入“文人之画”与“画人之画”两个范畴,这不仅仅是就画作显露出的笔墨气质而言,更重要的是由作者自身的内在修为所决定的。居巢传世的人物画作品并不多,但一幅《月夜思》(广州艺术博物院藏)(图三),已将居巢诗、书、画三方造诣及其文人特质自然而然地融汇在作品中。

《月夜思》扇面描绘的是一女子相思盼团圆的情景。人物与主要景物被安排在画面的右侧,一女子手执纨扇伫立于走廊边向远方眺望。画面正中上方为半掩于树梢后的皎月,下方有几簇修竹,而与女子相对的左侧部分是用淡墨渲染出的夜幕中的云蔼,这使画面产生了空间和层次感。

左上方题有《调寄山花子》词云: 西北高楼掩暮烟,玲珑明月照中天。玉臂云鬟相向立,斗婵娟。盈手定应思赠远,入帏还恐笑无眠。只合徘徊纨扇子,共团圆。[12]

整幅作品以浅绛和花青为主色调,正契合画中女子淡淡的伤感情绪。在中国传统文化中,月圆喻示着亲人的团圆,女子静静地遥望明月,而萦绕在她心中的是“但愿人长久,千里共婵娟”的期盼。《月夜思》虽然也属“仕女”题材的作品,但主题明确,人物与景物的布局处理乃至题识的位置都非常考究,达到了“诗情”、“画意”的统一,共同营造出一种能贴切表达作品主题的氛围,充分显露出居巢的文人学养。

而文人底蕴恰恰就是居廉缺少的。现在居廉作品上的诗词大多录自古人或居巢的《今夕庵题画诗》或词抄,但据说即便是抄还常常抄错,有很多别字,所以居巢常警告居廉不要多题字,这样可藏拙,因此居廉在晚年已尽量避免年轻时所犯的毛病。

[13]现存居廉的一些作品上的题词可证实此说不假,其文学底子的薄弱的确是不争的事实,所以同样是将人物置身于山水、景物之中,居廉创作的《拜石》扇面(广州艺术博物院藏)、《濯足》扇面(广州艺术博物院藏)、《听泉》扇面(广州艺术博物院藏)、《倚琴》扇面(广州艺术博物院藏)等作品,却始终无法如《月夜思》般散发出文人画的气质与情怀,他的作品更多体现出清末社会的商业化痕迹与审美倾向,尤其在钟馗、寿星、罗汉题材中表现得特别明显。

钟馗是中国民间声名显赫的传奇人物。传说他能捉鬼除魔,所以人们将他的画像作为辟邪的神物。唐末以来,民间习惯于在除夕夜贴钟馗像于门上,到了近代又有在端午悬挂钟馗像的习俗。画家大都把他描绘成须髯横张、凶猛无比的形象。

捉鬼驱邪的终极目的是为了福祉,渐渐的,钟馗又演变成迎福、纳福的吉祥象征,所以流传于民间、人们耳熟能详的钟馗故事不外乎钟馗捉鬼、钟馗嫁妹、接蝠(福)等。蝙蝠的“蝠”因与“福”谐音得以出现在钟馗画中,而“钟馗嫁妹”其实是“嫁魅”之讹。

居廉笔下的钟馗题材作品在现今公藏机构所见的大约有十件左右,内容主要包括以下几类:一、钟馗捉鬼;二、钟馗醉酒;三、钟馗接福。而同类型的作品无论构图、人物造型都基本雷同,如香港艺术馆藏的《钟馗捉鬼图》、《钟馗醉酒图》、《钟馗接福图》与广州艺术博物院藏的同题作品就是如此。

两件《钟馗捉鬼图》画的都是似醉非醉的钟馗将一小鬼擒拿于右腋下的情景。而两幅《钟馗醉酒图》的钟馗皆是两手环抱藏于袖中,双目微闭坐在石上。

二者最明显的区别就是香港艺术馆藏本多了酒坛和酒具。两件《钟馗接福图》分别创作于光绪十三年(1887)和光绪二十三年(1897),虽然时间相差了十年,笔墨有所变化,但钟馗的造型却没有改变,都采用了钟馗侧面持笏接蝠(福)的形态。

这些重重复复的人物造型一来说明钟馗题材深受普罗大众的喜爱,需求量大,二来说明居廉对此类题材可谓驾轻就熟,信手拈来。为了适应大众化需求,居廉在绘画材料上也采用民间传说可辟邪的朱砂、米汁来作画。

不过,香港中文大学文物馆藏的《福自天来图》就别具风采了。画中钟馗右手持剑,左手撩袂。粗犷豪放的笔墨,愈发显出钟馗威武昂藏的形象。这种画风是居廉人物画中较少见的。

此外,广东省博物馆藏的一件《钟馗图》也颇能表现出钟馗的气势。画上钟馗左手紧握宝剑,右手持折扇半遮脸部,给人一种即将登台亮相的感觉。此作在表情刻画上尤为出色,折扇背后是一张保持着高度警觉的面孔,腮胡横张的钟馗怒目圆瞪,双眉紧锁,随时都能给敌人致命打击。在技法上,勾勒衣纹的线条准确、有力,如行云流水。难怪居廉自己也挺满意这件画作,钤上了“可以”的印章。

寿星与罗汉也是居廉经常为应酬而画的题材,他笔下寿星、达摩等形象,基本符合时人的审美习惯,寿星是拄着拐杖的白发老者,头长,额高且突出。而达摩则是高鼻深目,坐于蒲团上的侧身像。正如高剑父曾说过的那样,居廉不常写人物,“只画寿星与钟馗较多,但十九作为答礼的品物罢了”[14]。

这些作品大多是应酬之作,在艺术上并无大的突破,但也并非件件如此,部分作品还是颇具深度的,比如现藏香港中文大学文物馆的《钟馗小憩图》团扇就对钟馗的“另一面”有所表现,居然画起了钟馗倚着太湖石打瞌睡的模样。作品的题识云:

咄汝钟馗,拥衣独坐,便入睡乡。看低眉合眼,果难撑架;丰躯皤腹,那剧颓唐。昔或能文,今仍不武,所事纷纷竞卧忘。聊为戏,料名心未死,宦兴偏长。徜徉小憩何妨,是息静功夫快活方。尽精灵聚魅,闻声惊走;乜邪多鬼,见影潜藏。诗又成魔,酒还作祟,也索穷搜了祸殃。当呼醒,要科名不负,姓字才香。[15]

一段词文,仿佛画龙点睛般点出了作者真正的意图,这是传统中国书画强调诗画结合的精妙之处。

同是香港中文大学文物馆所藏的《四鬼敬礼图》(图四)却又是另一番用意。钟馗气定神闲的坐在石上,四只瘦骨嶙峋的小鬼诚惶诚恐地趴在地上,一副俯首帖耳的样子。透过两者神态的对比,衬托出钟馗不战而屈人之兵的威慑力。而画上所题却另有所指:

鬼(尚)能知耻,人何□不灵。□□□□□,瞒鬼复欺神。[16]

什么东西是纸扇,遮将面孔可怜见,满腔恻隐,周身懵懂,黑地昏天翻旧谱。半分钱,凭挪动。仗师父,方慎空。赖兄长,且增重。打灯笼,本有外甥承事,细作神通军帐坐,娄罗鬼溷天门洞。凑眼前节约写端阳,题词总。[17]

同样的漫画式手法,同样的以“鬼”讽“时”。

比居廉和赵之谦更早的“扬州八家”之一的罗聘(1733-1799),也曾以一幅描绘奇异怪谲的鬼世界来讽喻社会现实的《鬼趣图》而哄动一时。居巢在《今夕庵题画诗》里曾提到“偶见泰西人画,作男女二骷髅对语,是罗两峰《鬼趣图》意”[18]。

而在《今夕庵读画绝句》中也有对罗聘绘画的点评。居廉也曾临摹过罗聘不少作品,如前面提到的《射禽图》与《万里出关图》,这说明居氏兄弟对罗聘及其作品是相当熟悉的。虽然这幅《四鬼敬礼图》的题款上有“□□道本”字样,可能是居廉临摹之作,但不能完全排除这种漫画式手法来自罗聘影响的可能性。 三

艺术风格的形成除了画家个人的内在因素外,外部环境的变化也是重要原因之一,特别是社会政治、经济因素。清代中期,在商业经济发达的扬州,就出现了在“正统”眼里看来很“另类”的,以“扬州八怪”为代表的“扬州画派”。

清朝末年,封建帝制“气数将尽”,中国历史孕育着巨大的变革。鸦片战争中国割地赔款;太平天国运动;英法联军攻入北京;洋务运动;甲午海战;百日维新……,诸多历史事件使人民逐渐觉悟到社会改革之必要,而这种思想意识的觉醒或隐或现地在绘画上反映出来,光绪年间有些年画、画报及刊物都发表过具有新思想的作品,各种针砭时弊的漫画也渐渐流行起来。

而上海、广州等新兴商业城市的崛起,新兴市民阶层的需求,也为绘画题材、风格等方面增添了新的变化,墨守成规、泥古不化的画风日渐式微。

在上海,以赵之谦、虚谷、任熊、任颐、吴昌硕为代表的画家,以新颖的内容,快意酣畅的笔法,大胆明快的色彩,创作出深受市民大众喜爱的作品,形成了“海派”风格。

在岭南,擅长运用“撞水”、“撞粉” 进行花卉写生的居廉,自然也感受到周围越来越强的商业化、世俗化气息,创作了一些与社会现实相关联的人物画。如果说他过去很多作品有意无意、或多或少地受到了居巢影响,那么,他在甲戌年(1874)创作的几幅嘲讽社会不良现象或涉及现实生活题材的人物画作品,更真实反映出他绘画艺术上的自觉意识。

香港中文大学文物馆藏有居廉两幅以和尚为主题的作品――《和尚吃肉图》团扇和《和尚戏虎图》团扇(图五)。只看画名,已觉这俩和尚不同寻常。《和尚吃肉图》里,一名和尚端着盛有猪头的盘子兴冲冲奔来。他喜笑颜开,连脚步都是轻快的。画上题曰:

猪头肉,猪头肉,煮得稀酥,堪充饥腹,郊天祭地,当用牺牲,鸡豚鱼鸭,人间之禄。要知脂粉骷髅,乃镜中之花,臭皮囊是借来之物,具一等本色,何必遮人眼目。有一般造孽之僧说因果,全然借佛[作])假慈悲,相貌比茹荤更毒。任胡为变尽源流,那怕立归地狱。哀哉,哀哉!阿弥陀佛。[甲][戌]仲春,上院禺山居廉戏作于宝安十笏庵。[19]

美丽的表象不过是“借来之物”,内里才是事物的根本。披着正人君子的外衣做龌龊之事,其危害更大。

《和尚戏虎图》是与《和尚吃肉图》同年创作的,描绘的依然是“另类”和尚,只不过此和尚非彼和尚,因为:

这和尚,真古怪,经不念,佛不拜。惯住石洞,不住古刹,终日游戏,与虎受戒。是阿难,欠袈纱(裟);是弥勒,欠布袋。知他谓他罗汉化身,不知他游方僧丐,不同世上那些造孽之僧,借佛[门]做买卖,说因果尽骗拐,见色动,见财爱,价(假)慈悲,炎恶赖,不怕立归地狱,不怕永沉苦海。

有日时辰到了,报[应]一[丝]不贷。真快!哀哉,哀哉!倒不如学这个老虎怕的颠僧,参透五行,飞出三界,念一[声]阿弥陀佛,无窒无碍,自在自在。他是我眼前师父,我是他身后替代。善哉!善哉![20]

看来,这果然是一位超然三界之外的得道高僧,只见他面带微笑、神态自若,手拿葵扇正逗弄着伏在面前的老虎,而平时让人谈之色变的老虎,此时却像一只温顺的宠物。这件作品与《和尚吃肉图》一样是讽时之作,借抨击某些“造孽之僧”之机,规劝世人不要被社会上形形色色的利益所迷惑,应看清世事,摒弃贪念,这样心身才获自由。否则,报应随时会到。其实,这也透视出居廉自己的人生态度。

《牵车图》(图六)(香港中文大学文物馆藏)是居廉自称“戏笔”的作品,也是目前所见其仅有的涉及穷困百姓艰辛生活的人物画。画面上,男主人一边拉车一边惊恐地回望车上的妻子,其妻右手拿长鞭,左手牵着套住男人手脚的绳子,两个小孩自顾自地玩耍着,车尾上部摆放着一点瓜果和一些瓶瓶罐罐,下部是一只用笼子装着的鸡,车后还拉着一条小狗。

画上情景虽然有些夸张,却是生活在社会底层的民众的生活写照。画上题识对拉车男子给予了极大同情:

自叹苦生涯。一个家,千斤车,筋疲力竭为牛马。儿饥叫爷,女寒叫爹,胭脂娘子鞭还骂。劝浑家,休怨咱,都是命途差。世事太纷孥,相就些,莫嗟呀。狰牙慧舌何为者,沁心有茶,养目有花,富贵荣华随他罢。力不加,肩难卸,拖得似人虾。[21]

前部分以画中男子之口吻讲述了生活的困境,后部分则劝慰人们看开些――“沁心有茶,养目有花,富贵荣华随他罢”,表现出对生活的乐观态度。

结语

在中国绘画发展史上,人物画由于其突出的政教功能,较山水、花鸟等画科起源早、成熟早,可直至清代后期,人物画的表现形式其实并没有太大的变化。凭心而论,居廉的人物画在技法上并没有什么突破,但数量有限的作品却有着广泛的题材内容,既有仕女又有佛教人物;既有神话传说又涉及现实生活。

尤其是那些借释、道人物讽刺社会中丑恶现象的作品,题材新颖而且具有浓郁的平民色彩;表面上诙谐搞笑实则具有较强的批判性,与苏六朋那些描写市井人物、警醒世人的作品有着异曲同工之妙。其中一些世俗化、漫画式的元素,在一定程度上也折射出人间世态与民间审美需求,理应在晚清的广东人物画坛占有一席之地。

注释

[1] 参见张其淦辑:《东莞诗录》卷五十八,广东省中山图书馆藏本。

[2] 具体考证见朱万章《居巢居廉研究》,岭南美术出版社,2007年;韦承红《居巢绘画艺术的渊源与特色》,载《文物鉴定与研究》,文物出版社,2002年。

[3] 因为广东省博物馆藏居廉《当作如是观》扇面上有颖白的题跋:“梅生作画具奇杰,墨沈淋漓写怪石。有时幻作貌如颜,憨媚横生纤细毕。镜中幻作虎头形,是真是实如泡影。我欲遍赠世间人,令他醉者都唤醒。”

[4] 参见广东省博物馆藏居廉《当作如是观》扇面及香港中文大学文物馆藏居廉《美人临镜图》团扇、东莞市博物馆藏居廉《镜中影》纨扇。

[5] 见广州艺术博物院藏本。

[6] 见居巢《今夕庵题画诗》,载黄宾虹、邓实编《美术丛书》二集第三辑。神州国光社,1947年秋四版增订。

[7] 转引自林京海《居巢、居廉游寓广西考》,载《文物鉴定与研究(三)》,文物出版社,2007年。

[8] 见广州艺术博物院藏本。

[9] 引自高剑父《居古泉先生的画法》,载李伟铭辑录整理的《高剑父诗文初编》,广东高等教育出版社,1999年。

[10] 引自高剑父《跋居师仕女》,载李伟铭辑录整理的《高剑父诗文初编》,广东高等教育出版社,1999年。

[12] 见广州艺术博物院藏本。

[13] 参见黄般若《居巢的画法》,载《黄般若美术文集》,人民美术出版社,1997年。

[14] 引自高剑父《居古泉先生的画法》,载李伟铭辑录整理的《高剑父诗文初编》,广东高等教育出版社,1999年。

[15][16] 见香港中文大学文物馆藏本。

[18] 见居巢《今夕庵题画诗》,载黄宾虹、邓实编《美术丛书》二集第三辑。神州国光社,1947年秋四版增订。