李希凡其人 李希凡红楼梦人物论 对话红学家冯其庸:一部《红楼梦》 几多是非人

原标题:对话红学家冯其庸:一部《红楼梦》,几多是非人

电话已经响了两声。

“快接!拿!”

冯其庸挪步到书画房门口,指挥着早于他出现的女儿。午休后的一段采访中,隔壁房间的电话响了数次。86岁的中国红学会名誉会长的反应一点也不赖,电话声一响,耳朵立刻就竖起来了。

冯先生眼下居住在北京东六环外一个叫张家湾村的地方,过着近乎隐匿的生活。13年前从中国艺术研究院副院长岗位上离休后,他就举家搬到了这个远离市区的偏僻之所。

“我不太愿意进城,越是靠近城里越是来的人多。想做的事情都被搅乱了。”这所名叫“瓜饭楼”的院落里,偶有犬吠之声。老先生说,“我住在这边安静一点,来的人少,可以安安心心做自己的事情。”

选择这个地方定居,也是一种机缘巧合。1992年,曹雪芹墓石在张家湾再次被发现,冯其庸前来考察,确定是“可信的,无可怀疑的”。当时镇里的官员即动员老先生离休后到张家湾定居。冯先生的夫人夏老师说,那时候城里的房子也买不起,于是就掏钱在这里买了一块地,请人盖了这所“瓜饭楼”。

因为此事,据说圈子里有人还对冯其庸含沙射影议论过一番。

“造谣说是我肯定了那块石头,所以政府就给了我这个房子。”老先生说,“那不可能的。要是这样,张家湾政府不就垮台了?贪污怎么行啊?这等于是贪污钱啊!”

这只是红学圈内诸种是非之一。梦里江湖是非多。自从1975年担任《红楼梦》校订组副组长以来,依据各种考证,冯其庸将这一部人人皆可说道的文学作品的身世研究推进了不少。与此同时,圈内人对于冯其庸的攻击和非议也相继出现。这其中,尤以一些晚辈后生对他的挞伐为最,有人指责他固执专断,有人抨击他排斥异己。

“不值得涉及这些问题。这不是学术,是炒作了。这种争论没有意义。我没有那么多时间去跟着他们转。我要走自己的路。”冯其庸说,“由他们去,我已经快90岁的人了,哪有精力去跟他们胡搅这些问题?”

皓首穷经34年。现在,与冯其庸同为民国时代出生的那一批红学研究家差不多全部物故了,只剩下他和周汝昌二位。周先生今年91岁。外间认为他的索隐研究有些离谱瞎猜。他们二位由此也出现见解分歧,从早年的亲密无间到后来龃龉多年,断了来往。

眼见得垂垂老矣,冯其庸近来又患上了脚疾,行动愈加不便。但这一点也不妨碍他埋首书斋。最近他耗时数年重新将《红楼梦》的三个抄本(己卯本、庚辰本和甲戌本)作了精心评批,以进一步论证己卯、庚辰两本之间的关系。他用毛笔一字一句工整地誊写在影印本上,并新写了序言。第一次去采访他的时候,本刊记者见到了已经批好的甲戌和己卯两部本子(另一部庚辰本已送往上海拍照)。之后,这两部批本也将送往上海拍照。

“我光写文章人家看了还不容易明白。我标出来,影印出来,大家拿己卯本和庚辰本对照,互相就可以印证了。”老人指着桌子上那两部本子说,“我真正要做的学问太多了,这些才是我要下功夫的。”

有些人在胡闹

《南风窗》:我首先想知道您对于红学热的看法。最近几年,就这么一部《红楼梦》看起来热得有点离谱,作为一位红学老人,您怎么评价这一现象?

冯其庸:红学热不是坏事,这是一种文化现象。《红楼梦》是一部书,大家都喜欢读书,对于整个社会来说终归是一件好事。但是,红学热里也掺和着不正规的东西。有一些人夸大其词、信口胡说,书也没有看就瞎谈《红楼梦》。这么大一个社会,这种事情不可能完全没有。这种情况需要做认真分析。社会上普通读者也并不认真去看红楼梦,仅靠道听途说就会接受这种影响,使信口胡说变得更有市场了。

现在的出版系统也是不分是非真假,只要畅销就都可以出版。什么曹雪芹跟他的情妇一起谋杀了雍正啊,什么秦可卿是废太子的女儿啊,这些都是无稽之谈。最近又在流传《红楼梦》不是曹雪芹一个人写的,是曹雪芹和他妻子一起合写的。这都是猜谜,总之是在《红楼梦》外面猜测。说得好像很新鲜,好像很深奥,实际上,还是在《红楼梦》外边转。

对《红楼梦》没有下深功夫研究,没有实事求是地分析,胡猜是没有用的。以前还有太极红楼,各种各样的说法,这些说法需要依靠我们自己用脑子去辨别分析。你要禁止他,也没有办法。现在主要是出版部门没有界限了,也没有审核了,只要是新奇,只要能赚钱,他就出。这也就产生了一些副作用,出现了一些混乱。但这也是暂时的,是非真伪,时间长了,人们总会认识的。

《南风窗》:您曾指斥那些号称红学家实际上却是极尽杜撰之能事的人“是对我们社会文化的混乱”。

冯其庸:这种现象当然对我们这个社会正常的文化传播起了一种干扰作用。如果认认真真、正正经经地讲《红楼梦》,还是可以讲得大家都有兴趣的。问题是有些对《红楼梦》的讲解,都没有进入正题,都在圈子外面胡猜,猜得又很离奇古怪。把这么一部非常有深度的书,猜成侦探小说,猜成情杀小说,这实际上是歪曲了《红楼梦》,误导了读者。

我觉得红学热需要引导,让大家来读这部书,用正确的思维去思考问题。这部书里究竟包含了些什么东西。大体的情况是都可以认识到的,更深一层需要专家们去研究,我们不可能要求所有读者都进入到这一层次来。但是专家们有责任把正确的、可考的史料,以及依据这些史料研究出来的成果告诉读者。

《南风窗》:传统的学术研究,差不多都是需要坐冷板凳坐出来的,但现在很多人可能就光看着市场了,从而忽略一些基本的学术法则和常识,这就会很麻烦。

冯其庸:是。我真正研究红楼梦是从1975年开始的,到现在快40年了。之前我还有一大段时间是在研读《红楼梦》、抄《红楼梦》。好多年前,有人问我,你怎么不做宣传?电视上又看不到你的情况。我说做学问和做生意不是一回事,做生意要广告,做学问不要广告,书出版就行了。

现在就有这么一种社会情况,本来做学问就是自己安安静静地研究,现在却有不少炒作。做学问是要安安静静的,不去计较名利的,切切实实地研究思考,而且更重要的是要有证据。没有证据,你就胡猜,这哪有个边际啊?

比如秦可卿是康熙帝废太子胤礽的女儿,这不是随随便便可以说的,这都是有档案可查的。皇家的子孙、皇太子的一举一动能够隐蔽得了么?我就问了历史档案馆专门管理清宫档案的那些专家,他们认为这完全是无稽之谈,他们也写了文章,根本不可能有这个事。至于说曹雪芹和他的情妇一起谋杀了雍正,那简直是天方夜谭。

我不予理睬

《南风窗》:我注意到,一些人对您也是颇有微词,攻击您的声音不少。比如有人说,您认定庚辰本是最真实最好的抄本,这阻碍了他们想要推出一部新版本的工作。

冯其庸:如果真有这种指责,那也是不符合事实的。事实是,目前各种本子都出版了,一点也不受影响。我也希望将各种古代抄本都印出来,以便于大家来比较,没有比较,就不可能有正确的认识。所以我肯定庚辰本,丝毫也不影响别的本子的推出。

1975年左右,我们要确定校订本究竟用哪个底本。我主张用庚辰本,有人主张用戚本,有人主张用杨本,就是红楼梦稿本。我觉得这些都不可靠。这是个学术问题,大家争得不可开交。

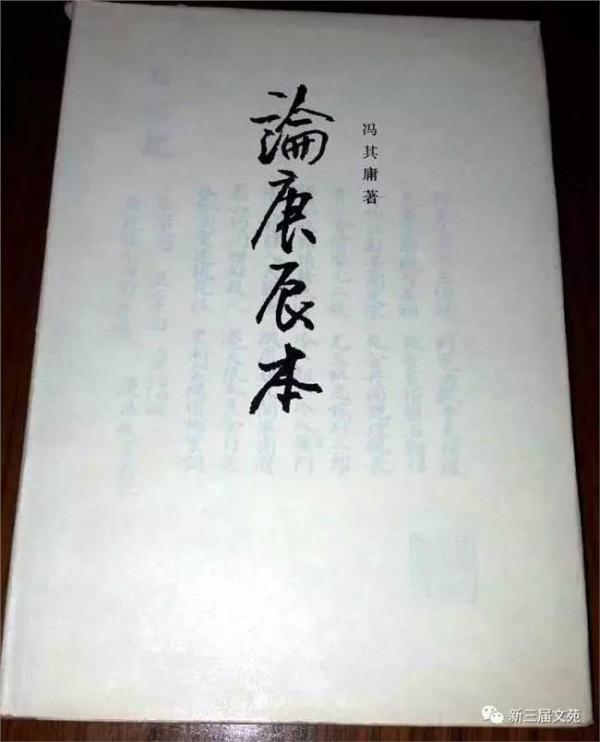

当时正好“四人帮”垮台,大家都投身到揭批“四人帮”上面,工作停止了一段时间。我就抽空写了一本《论庚辰本》,本来是要回答他们的质疑,准备写1万字左右,结果一写就写了将近10万字。这本书就是这么一场争论的结果。这本书出来,大家意见也就一致了。

《南风窗》:派系争斗在学术圈中一直存在。对于那些攻击,您从来不予理睬吗?

冯其庸:不是实质性的学术问题,我不去回答他们。我的文章,别人要驳,这只能由人家驳,如果人家确是用可靠的史料把我驳倒了,那我也只能服从真理,不能自以为是。这是学术的道德。如果人家不是用可靠的史料作证据,而是用歪理纠缠,那就不用答复,因为这已超出学术的范围。

当然,也有个别的人,不同意他观点的人就是敌人,这是不对的。论点是敌对的,但人际关系不应该是敌对的。以前有人来和我说,我帮你和某某人和解。我说我们又没有吵架,只是观点不同,你是让我去同意他的观点,还是让他来同意我的观点?我说你无从和解,也不需要和解,因为没有别的问题。

《南风窗》:在圈子里,您从来就没有遇到自己佩服过的人吗?您有过对手吗?

冯其庸:凡是观点正确的,我都佩服。这不是针对一个人,而是针对正确的观点。就是关系并不好的人,只要观点正确,说的是真话,我也照样尊重他。因为那是客观事实。

以前的学术风气不是这样的,胡适当年和蔡元培关系也很好,但他照样批评蔡元培,蔡元培也很有意思,他还把可以批驳他的资料送给胡适。后来的学术风气变了,有些人的气量变得越来越小了。只爱听吹捧的话,不爱听批评的话,甚至还惯于弄虚作假,这就影响到学风问题,就不仅仅是个人的学术道德问题了。

至于说有没有遇到对手,反正还没有人能够驳倒我。

《南风窗》:为什么没有人能够驳倒您?

冯其庸:有根据的嘛。这种文艺理论性文章我写了不少。《红楼梦》的争论,我一共写了12篇批驳文章。我是毫不含糊的。这不属批判,属于学术论辩。

比如曹雪芹的墓石问题,当时争论就很多。我把这些观点编成了一本论争集。不只是编自己的,我把两派不同的意见都公布出来。反对墓石是真的观点的人来求我,少编两篇他的文章,他自己都觉得站不住脚了。

因为这个学术问题要让大家都知道。原来文章是分散的,谁弄得明白?我把所有分散的反对意见一字不落都放进去了,而且都发稿费。是非自有公论,要让大家来公论,不能一个人一手遮天啊。如果我只编赞成的观点,那就不公平,所以大家都没话好说了。

真实本分求学问

《南风窗》:您批评了一些人做学问的草率方式,我想知道的是,您自己又是怎么做这门学问的?

冯其庸:我写《论庚辰本》时,就说过,科学的观点是实事求是的。是不是科学的观点,是不是正确的,要用客观实践来检验。实践是检验真理的唯一标准。

每遇到问题,不管能不能查到,我都要实地去调查。一个是做地面调查,历史遗存、实物调查;另外一个是书本的核查。因为客观的抄本存在于各个图书馆和个人手里,不看到这些原件,不做核对,空口说白话,猜测是没用的。我研究己卯本和庚辰本,这两个本子原来都在我手里看过。其他的十几个重要抄本,我也都看过。

研究《红楼梦》,不研究原始抄本,是很难有深刻认识的。因为像程甲本、程乙本,都有别人改动的地方。只有最早的本子没有人改动过,有抄错,但是故意改掉一大段,己卯本、庚辰本都还不存在这样的问题。只是抄手水平低,字写错了,写得不漂亮,落掉几句,抄漏了一些,这有可能的,改窜作伪是不可能的,所以庚辰本是一个有残缺的抄本,这更证明它没有被后人补齐,对照戚本,它就补得整整齐齐了。

所以庚辰本的残缺,反成为它未经后人窜改的证明。

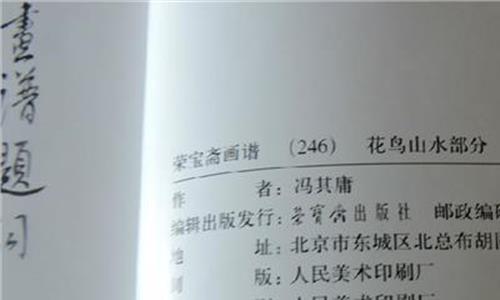

我后来花了十几年的时间,把13种红楼梦抄本一句一句对照了排列出来,共30卷,国家图书馆出版社出的。我用排列的校法,同一句子这个本子这样,那个本子那样,怎么慢慢变化的,逐一排列。所以你要看13种早期抄本字句的变化,就一清二楚了。

我写《曹雪芹家世新考》,也是查了大量的史料。我先拿到《五庆堂曹氏宗谱》,然后翻查《清实录》去核实人物。那时候,天天下班后就读《清实录》。我的想法,不管有没有资料,读过以后心里就明白了。这个书里有或者没有,不读,一片空白,不知道里面怎么样。结果终于发现了曹雪芹五代老祖宗的记载。我后来据曹氏宗谱的记载,还到河北涞水县张坊镇沈家庵村找到了曹家大坟,曹雪芹堂房老祖宗的坟墓。

我是每做一个结论,都要有实际的证据摆在那里。尽管别人不同意,但必须把我的证据推翻才能不同意,如果推不翻这些证据,那么不同意只能是一句空话。

《南风窗》:为学是这样,那么为人呢?

冯其庸:为人也是一样的道理。说假话、做假事、自私自利、不为别人着想,这怎么行?我经常跟我的孩子和学生讲,与人相交,首先要为别人想,不要先为自己想,这是非常重要的标准。写文章也是一样的,首先要想到有没有可能出现反驳你的观点?你的观点站不站得住?要从另外一个角度想想。

《南风窗》:有人说您是一位有官方背景的学问家,“文革”前后也时常要写一些批判和评点文章,这些工作都是你喜欢做的吗?要是有人让您说违心的话,怎么办?

冯其庸:这完全不是事实,我根本没有什么官方背景。我只是做学术研究,写学术文章。张光年是老前辈,也是我的好朋友。光年说,我非常佩服你,你那些文章都可以收到集子里。光年同志是大诗人,写了《黄河大合唱》,这是不朽的名作,对抗日战争起了无可估量的动员作用,功绩不得了。

他是文艺界的领导,当然要写一些当时工作需要的文章,那是很自然的。我的情况就不一样了,我是个大学教授,也没有其他的社会职务,所以愿意写什么就写什么,凡是社会上政治批判的文章,我基本上不写。现在总结我一辈子写的东西,没有纯粹为了政治批判而写的文章。学术上的争论当然是有的。

我唯一一篇政治性文章,是《北京日报》的社论。那是“文革”期间,彭真被弄下来了,北京新市委成立,我们校长郭影秋去市委担任文教书记,叫我一起去。原来是“中央文革”要调我,我不想去,就拖拖拉拉一直没去。郭校长叫我到北京市委去,我马上就跟着去了,我想这样一来可以避开“中央文革”。

那时候对什么叫“文化大革命”我都不清楚,那是全国最高的一个权力机构,出起问题来可不得了。我感觉不对头,所以不愿意去。去了北京市委后,给我的任务是写社论,我写的第一篇社论,就是新市委的表态。这虽然是我写的,但不是我个人的思想,而且是以新市委的名义发表的。所以我也从来不把它放到我文章里去。除此以外,我没有以我个人名义发表过什么政治批判文章。

《南风窗》:1975年您到《红楼梦》校订组担任副组长,那不就算是当官了吗?那个时代,正直的人干违心事儿的也不少,您对此持何见解?

冯其庸:到校订组去,校订《红楼梦》怎么算是当官呢?没有任何权力,就连讨论选哪个底本都要争论不休呢。相反,当我借调出人民大学后,人大教师不断提工资,就没我的份了。

校订组这边我又是借调人员,根本就不管你,一呆十来年。光是校订《红楼梦》就是7年,因为我是借调人员,我的工资也没有增加过,也没有拿什么特殊的补贴,校订的人都是如此。校订完了,稿费60%上交,其余大家分,我分250元,这就是7年的劳动所得,天底下有这样的官吗?

正直的人干违心的事,这种情况是有的。那也是没办法,如果点到我,我也不可能完全避开。当时情况比较复杂,开始还是文艺性学术性的讨论,后来就纯粹是政治性的。我就是一个读书人,做学术研究的人,下定决心不参与那些。那时候要批判我的很多,我是不停地挨批判。什么罪名都有。

红学无危机

《南风窗》:当年《红楼梦》校订组的成立,据说是您动议促成的。当时您为什么会有此建议?

冯其庸:我和诗人袁水拍是好朋友。1974年下半年,他担任国务院文化组的副组长,来找我,商量文化领域可以做些什么实际工作。我就建议他校订《红楼梦》,因为当时毛主席也喜欢《红楼梦》,社会上也流行读《红楼梦》,有研究氛围。这个提议不错,中央就批准了。

《南风窗》:现在红学的未定之论似乎还是存在的,若是学术圈里风气败坏,又怎么能保证不被人穿凿附会?

冯其庸:研究了《红楼梦》,你才能知道,这部书实在是太精深了,我们现在还没有完全看明白。还有未定之论,当然还可以再探索。我们这辈人的书都写出来了。经过我自己的反复琢磨,有些重要问题,像曹雪芹的家世和《红楼梦》抄本问题,我都做了研究,我个人的意见也都写成了书出版了。

我把我的研究结论贡献给社会了,要是同意的自然能接受,不同意的可以去反驳。我认为,《红楼梦》最终是可以被认知的,不会是不可知论,不会越弄越糊涂,只会越弄越明白。

《南风窗》:我不得不再次表示我的担忧。这些年许多不懂装懂的人在台面上上窜下跳,您这儿就一点也不感觉有危机吗?

冯其庸:《红楼梦》本身不可能有危机。这样一部经典著作怎么可能有危机呢?有危机的,是那些胡说八道的说法,说假话、造假证的行为,这终归会被人揭穿的,不是有的现在就被揭穿了吗?

凡是假的都是有危机的。不光是《红楼梦》,其他任何学问,只要是实实在在地研究,认真做学问,重证据,重调查,就都不存在危机,最多就是研究的人多、少一点的问题。凡是作伪、作假的人,都会有危机,这个道理是明白的,你说我讲得有没有道理?(本刊记者章剑锋 发自北京)