李希凡文集 李希凡:石门起步的文艺名家

去年初冬时节,笔者专程赴京拜访著名红学家、文艺理论家、中国艺术研究院原常务副院长李希凡。在其寓所那间简朴而充满浓浓书香的工作室,李老向我们畅谈了早年从石家庄走上文艺道路的难忘岁月以及数十年辛勤耕耘的文坛生涯……

1、在石门痴迷“新文学”

石家庄,旧称石门,是正太铁路和京汉铁路交会的通道。

1944年春天,李希凡跟随二姐李敬仪来到了石门,在教育馆做事。在他的记忆里,石门教育馆是在二马路南一个小胡同尽头的一座院落里,前院是没隔开的相当于五间的大屋,即教育馆的图书阅览室,东面有一间馆长办公室,西面三间,一间是李希凡二姐的办公室,一间是宿舍,一间是仓库。馆里没有其他教育管理的设施,只有一个图书阅览室。

馆长哈珮,自号墨农,江苏苏州人,在石门小有名气,经常在报纸文艺版上发表诗书作品,广交文友。李希凡二姐的文书杂物不少,她一向对工作认真负责,全馆的文书杂务、对外联络等都由她负责。

李希凡在馆里只做做杂务,平素就跟一位清洁工王大爷坐在阅览室里。哈馆长选购的书,没有一本武侠小说,倒有《古文观止》、唐诗宋词之类,那《古文观止》的注解还十分详细。因为李希凡在父亲私塾里学过几篇,那时为了默写原文,尽受训斥,伤透了脑筋。这回可以仔细看一看,揣摩原文,推敲注释,他不仅明白了很多典故,也对原文宗旨有了进一步的了解。

给青年李希凡以巨大吸引力的,还是“五四”以来的新文学,首先是小说。他从二姐那里看到了巴金的《家》,二姐是巴金的崇拜者。李希凡喜欢《家》,悲悯大哥觉新的不幸境遇,赞赏觉民、觉慧的果敢反抗。

但那种大家族的生活,终究有些他看不懂的东西。使李希凡感到震撼的,是一本短篇小说集中一篇写妓女的作品,题目是《月牙儿》。生活的贫穷艰难,他都有体验,却没有想到,人世间还会有灵与肉被逼到如此悲惨的境地。

于是,李希凡在阅览室里又找到了老舍的作品《赵子曰》、《二马》、《牛天赐传》,喜欢上了老舍的作品。从此,他知道了小说不只有写英雄豪杰、忠臣、大侠的,也有写贴近自己生活的普通人的作品,它们更能给人启迪,激发对苦难生活的理解。

那本短篇小说集中还有鲁迅的《孔乙己》、《药》、《明天》以及冰心、叶绍钧等人的作品,他还看过蹇先艾、许钦文、王鲁彦等人的短篇小说集,以及周作人、朱自清的散文。以至后来李希凡上了瘾,凡是“新文学”就读。

阅览室的800多本书,李希凡多半都翻阅过,小说则全部看完了。它们打开了一个蒙昧少年的眼界,启蒙了他对人生的思考。自然,他也有很多读不懂的作品,像鲁迅的《狂人日记》、《长明灯》、《阿Q正传》等,但那些描写穷人苦难的作品,尤其是老舍先生笔下那些俚俗的市井人物,确实使出身清寒的李希凡备感亲切。

2、进入石门戏剧圈

从文艺爱好来讲,石门还给了李希凡另外一个机遇,即进入戏剧圈子。

1944年秋天,哈珮通知他,市政府的业余话剧团要借阅览室排戏,晚上没事就请李希凡陪他们一下。这个业余话剧团的组织者是市政府的韩秘书,自任名誉团长,还调任了一位专职导演郑哀伶,演员则大多来自政府机关,个别人来自铁路系统。

石门是很少演出话剧的,至少在当时李希凡没有看到过一个话剧团演出,或许正是因为这样的缘故,业余话剧团《雷雨》的演出才轰动了石门。剧里几个主要角色的饰演者,一下子成了当地的名人。

郑哀伶在天津演戏时,就有“活鲁贵”之称。在李希凡印象里,这出《雷雨》的演出,演技最精湛的自然是演鲁贵的郑哀伶,那副献媚小人阴险无耻的嘴脸被他刻画得淋漓尽致。其次是老葛饰演的周朴园,那故作威严、专横狡狯,以及一副买办资本家的面孔,都表演得惟妙惟肖。

《雷雨》演出成功,诱发了石门戏剧爱好者的广泛兴趣,除了续演过《日出》、《原野》之外,还演出了《三千金》。这是戏剧家顾仲彝根据莎士比亚《李尔王》的戏剧情节,用中国审美习惯和民俗改编而成的一出中国伦理剧。

这时,李希凡和二姐都参加了剧团,郑哀伶饰演老太爷(即李尔王),二姐饰演《三千金》中的三小姐。正在热恋中的馆长哈珮也上了戏瘾,自己排演了田汉的《湖上的悲剧》。

这是一出独幕剧,只有三个角色:病诗人、少女、渔家少年。哈馆长非要李希凡演那个少年。这是李希凡第一次上舞台,手拿一杆钓竿,人也像竹竿。当时他已17岁,长得瘦高瘦高的。这个角色本来就没什么戏,角色不过是诗人和少女的陪衬——— 有名无实的“第三者”,就那么几句台词,说完就戳着。细瘦得像竹竿的他和手里像他的竹竿,真可谓是“茕茕孑立,形影相吊”了。

在剧团演出时,李希凡还兼做“舞台效果”。其实,制造效果的道具都很简单,像《雷雨》的道具不过三件:10斤重的大铁球,一块长长的铜片,外加一面大笸箩。大铁球在后台楼板上来回滚动,就算是滚滚的雷声;铜片一抖,就出现闪电霹雳;大笸箩里倒豆子,就成了雨声。总之,石门业余话剧团的《雷雨》留给李希凡的印象太深了,可算是他少年生活中的艺术启蒙。

《雷雨》的演出,当时在这座新兴小城可谓家喻户晓,有口皆碑。后来在文革中,李希凡和曹禺成了忘年交,曾向他讲述过这段经历和感受。曹禺很惊奇,他没想到当时小小的石门会有《雷雨》的演出,而且那样轰动。他还仔细询问自己那位同乡郑哀伶的情况。

李希凡当然不是剧团的骨干,但却是剧团少不了的“催班儿”。演出时郑哀伶总叫他提词儿,那时他年轻,记忆力又特别好,四五场下来,主要演员的台词,他几乎都可以背诵下来,久而久之,也渐渐能从他们的对白中找到那简约台词中的历史蕴涵。

李希凡还记得剧中周朴园和鲁妈的一节对话,语句很简短,但那锤炼出的每一句话,或寄寓着一段情仇,或显示着一段悲惨遭遇,动人心魄,令人回味悠长。

李希凡曾推想,作者写这节对话,一定是反复推敲、修改,才收获了如此富有表现力的艺术语言的。为此,上世纪70年代他曾求证于曹禺,曹禺听了以后不禁莞尔,说自己写这段对话,是脑子里有这段历史,语言则是一气呵成,没做什么推敲、修改。

李希凡虽然有点尴尬,觉得自己的艺术感觉和悟性与大家确有差距,但是曹禺的这个答复也启示了他,真正的艺术恰是“意自天成”的珍品,绝不是刻意雕琢而成的。新中国成立后,李希凡又看过北京人艺三代人演出的《雷雨》,不过,留在印象里,使他时常想起的,还是当年自己亲历过的那场《雷雨》。

3、终身难忘的会见

1947年,李希凡经山东大学教授赵纪彬的引荐,来到山东大学文史系做旁听生。这期间,他亲身感受到许多专家、学者的教诲,如萧涤非先生讲授的《魏晋南北朝乐府诗歌》,冯沅君、陆侃如先生讲授的《文学史》等,为其治学道路奠定了一个不俗的起点。

同时,他还阅读了许多马克思主义的书,逐步确立了革命的世界观、方法论。李希凡偏爱文艺理论和中国古典文学,大二时就写了论文《典型人物的创造》,被山东大学校长华岗推荐给综合性学术刊物《文史哲》,成为《文史哲》发表的第一篇在校大学生的文章。

1954年,李希凡在中国人民大学读研究生时,与蓝翎合作撰写了《关于〈红楼梦简论〉及其他》一文,受到毛泽东主席的肯定,在全国产生很大反响。毋庸置疑,这对于李希凡来说是人生的一次重大转折,1954年,他当选第二届全国政协最年轻的委员,1955年,又出席第一届全国社会主义建设青年积极分子大会,并获奖章。

此后,李希凡进入《人民日报》文艺部,开始经常接触和探讨当代文艺作品和文艺理论问题,并撰写了一系列有影响力的文艺评论。时隔50余年,李希凡对于当年几次幸福的会见仍然印象深刻。

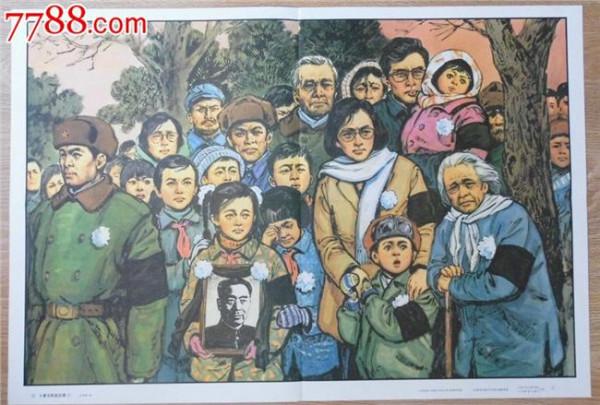

1954年12月25日晚,全国政协在北京饭店西楼宴会厅举行了宴会。李希凡还记得当时同桌的有时任邮电部部长的朱学范和人民日报社社长范长江等。人们刚刚就坐,突然靠门的地方响起了热烈的掌声,接着掌声响彻了全场,李希凡看到毛主席高大的身躯正健步走进宴会厅,随后是少奇同志、朱总司令和周总理。

宴会开始了,李希凡这一桌上的老同志多,他们一面祝酒,一面回忆、谈论着往事,小字辈的就李希凡一个,他只是默默地倾听,不时还望着主桌上的活动。看到一些老同志和毛主席碰杯,李希凡的心早已飞向主桌,他多么想也去主席身边敬杯酒呀,但看了看周围,又有点胆怯。

朱学范大概看出了他的心意,鼓励他说:“去敬酒吧,主席要知道是你,一定很高兴。”同桌的一位同志见他还踌躇不决,就拉起李希凡直奔主桌,一面向毛主席敬酒,一面介绍说:“他是李希凡。”毛主席含笑起身碰杯,看着李希凡说:“谢谢你。”李希凡激动地说:“祝毛主席健康长寿。”

这次宴会上敬酒的一瞥,李希凡确实没有想到还会给主席留下什么印象。一个多月后,全国政协在中南海举行1955年春节团拜,同桌的聂荣臻元帅看到了李希凡的名字,用力握着他的手说:“文武两条战线,现在仗已打完了,要看你们文化战线的了。

”这时,毛主席走进屋来和大家握手拜年,和李希凡握手时,还特别盯住他看了几眼,像是有些眼熟,又一时想不起这里唯一的“小家伙”是谁。主席似乎在回忆着,已经走出了这间屋又返回来,重新和李希凡握手说:“你是李希凡?”他真高兴极了,赶忙回答说:“是我,是我。

”大概正因为有了这次小插曲,所以在1956年全国政协二届二次会议上,当人们把李希凡介绍给毛主席时,主席立刻幽默地说:“他,我认识,他和贾宝玉很熟嘛。

”这句诙谐的话,引起了周围很多人的笑声。摄影家吕厚民曾经拍下了这个镜头,那是一个欢快、活跃的场面,也留下了李希凡唯一和毛主席握手的照片。

艺术科学研究领军人物

在几十年的写作生涯中,李希凡先后出版的当代文艺评论集还有:《弦外集》(1957年)、《论“人”和“现实”》(1958年)、《管见集》(1959年)、《寸心集》(1962年)、《题材、思想、艺术》(1964年)、《京门剧谈》(1984年)、《文艺漫笔》(1985年)、《文艺漫笔续编》(1990年)、《艺文絮语》(2001年)等。

近20年来,李希凡先生一直在艺术科学研究领域辛勤耕耘。他与冯其庸先生一起主编了《红楼梦学刊》,并主编了红学工具书《红楼梦大辞典》;担任了大型电视连续剧《三国演义》、《水浒传》和系列电影《红楼梦》的创作顾问;主编了颇受青少年欢迎的《中华文化集粹丛书·艺苑篇》和《红楼梦选萃》。

他担任主编的六卷本《图说中国艺术史》于2000年出版后,大受读者欢迎。该丛书以大众喜闻乐见的形式,为弘扬中国传统文化精神和普及艺术知识,做了开创性的工作。

2000年,李希凡受聘为“全国干部学习读本”历史与文学艺术教材编审委员会委员,并主编了该教材的《中国艺术》(上、下)读本。这套教材的12种读本,已于2002年初由人民出版社出版发行。

年逾古稀的李希凡还担任艺术科学类国家“九五”规划重大课题《中华艺术通史》总主编,带领国内30余位各艺术门类的专家学者,历时十年,完成了这项填补我国艺术科学研究空白的巨著的编撰。这部14卷本的艺术史2007年面世后,荣获多项国家级大奖。

作为当代艺术科学研究领域的领军人物,李希凡对于从事该领域研究的前辈、同辈和晚辈的专家、学者和学人,无不充满了敬重、关切、爱护和扶持的态度,备受学界赞誉。

笔者之一的蔡子谔在上世纪80年代末至90年代初,曾与山西社科院研究员艾斐等全国有实力的美学理论家共同编辑一套“文艺新思维丛书”。接受这一选题的花山文艺出版社希望能请一位在学界享有盛誉的学者来担任主编。

我们邀请当时在中国艺术研究院任常务副院长的李希凡时,他爽快地答应了,并写信认真地谈了他对此丛书的主旨和选目范围等方面的宝贵意见。在蔡子谔《视觉思维的主体空间》作为丛书的第一本付梓时,因时间紧迫,权将此信作为《序言》,以至于李希凡赶写出来的《序言》未能用上,一向宽厚待人的李希凡先生也无怨艾。

后来,当李希凡看到蔡子谔的专著《中国服饰美学史》时,又高兴地撰文发表在《人民日报》上予以推介:“由此,使我想起一件往事,即在为《中国服饰文化参考文献目录》(李之檀编著)一书所撰的序言中,曾表达了这样的希望:‘中华服饰文化历史悠久,遗产丰富,内涵深邃。

这样庞大的研究课题单靠少数人去研究,是很难有收效的,第一要靠社会各方面的努力,第二要靠几代人的奋斗,第三要靠多学科的配合。

’我独独没有想到2002年春节前夕,蔡子谔同志便给我送来了洋洋180万言的《中国服饰美学史》。由此可见蔡子谔同志将宏毅的决心、前瞻的目光投向了艺术文化研究的前沿。这当是他的心志所在。”果然,此书后来荣获了第13届中国图书奖等多项国家级大奖及省级奖项。

2011年4月,李希凡先生见到蔡子谔等人合著的《大化无垠——— 中国艺术的海外传播及其文化影响》时,即以《前瞻性 创新性邃密性》为题,在《文艺报》发表评论文章,予以充分肯定和高度评价:“我今年84岁,已登耄耋之年,老眼昏花,刊物上较大的字,需用老花镜才能得其仿佛。

前些时日,当蔡子谔同志用特快专递给我寄来了他与陈旭霞合著的《大化无垠——— 中国艺术的海外传播及其文化影响》之后,我饶有兴味地拿着放大镜翻阅浏览了若干篇章,深切地感到,这确是一部具有多方面学术价值或曰学术品格的学术专著。”

李希凡先生的拳拳眷顾和殷殷关切,很自然地使人感受到前辈对后学的提携与关爱。