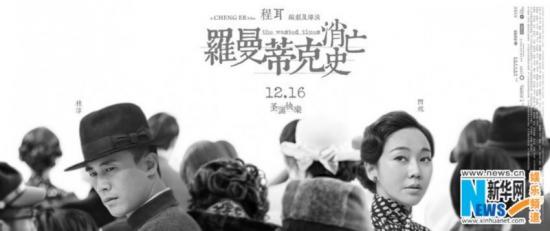

《罗曼蒂克消亡史》,献给旧上海的一曲挽歌

无论是曾经呼风唤雨的黑帮头目还是名噪一时的电影皇后,都只能被迫裹挟着向前,人生如烟花般,璀璨只是一瞬,幻灭才是永恒。葛优饰演的陆先生出境接受安检时脱帽抬手的一瞬间,又好似半个世纪那样漫长,他所代表的旧上海时代精神彻底宣告结束,罗曼蒂克终于在这荒诞又悲哀的战乱中烟消云散。

“他一直拖到一九四九年五月初才坐上去香港的轮船,算得上真正的末班车。没有人知道他在拖什么或等待什么,我想他自己也未必知道,不过是下意识的拖延。不久他就死在香港,死前再没有值得记述的事件或说过的话……一切都不值一提,他终于走向自己的沉默。”

这是电影《罗曼蒂克消亡史》的剧情梗概,抽象而“任性”,连同影片诞生过程一般扑朔迷离。原定于去年国庆档上映,“跳票”后销声匿迹,前一阵又传出在金马初审中全票通过,但未能参加最后评选环节的消息。日前在上海举行的发布会上,导演程耳透露,电影12月3号才拿到龙标,12月4号才拿到拷贝。耗时如此之长的原因是“非常难剪辑,面对所有的素材,要重新结构;对待电影有非常严苛的标准,后期花了很长时间,要做到每一个镜头、每一段音乐都让自己满意。”

因为“拖延”得太久,以至于很多人差点遗忘了这部集结了葛优、章子怡、浅野忠信、袁泉、闫妮等众多明星的大片,当时为了拍片勤学沪语的杜江,在和上海观众打招呼时卡壳:“拍完有两年了,上海话都不太记得了。”

有人好奇,名不见经传的程耳到底何许人也,竟有呼风唤雨的能力,集结这么多分量挺重的角儿。事实上,程耳的才华在圈内一直挺有名,北京电影学院导演系科班出身,在1999年的首届独立影像展上,他的毕业短片《犯罪分子》技惊四座,号称电影学院史上最牛学生作业,出道十多年,他极其“低产”,至今只拍过两部长片《第三个人》与 《边境风云》。其中拍摄于2012年《边境风云》被认为是当年最被低估的作品,手法娴熟,叙事从容,影像风格独树一帜,把犯罪悬疑拍出了文艺伦理的气质。随后,程耳交出《罗曼蒂克消亡史》的剧本,并获得了华谊兄弟和英皇影业的投资,英皇总裁杨受成曾透露:“王中磊向我推荐投资程耳的电影,我当时就说最重要的是葛大爷喜欢这个剧本,他喜欢我就投资,葛大爷说非常喜欢,一定要拍,我也一定要投。”

两年前,华谊兄弟发布片单中的这部电影叫作《旧社会》,剧情极简,仅有一句话:“我们一直划桨,与波浪抗争,最后却被冲回我们的往昔。”像极了《了不起的盖茨比》小说结尾:“于是我们奋力向前划,逆流而上的小舟,不停地倒退,进入过去。”

《罗曼蒂克消亡史》是程耳献给旧上海的一曲挽歌,他想要拍出“一切美好事物消散的过程。”故事以上海滩黑帮大佬陆先生为线索,勾勒他身边各个阶层各种身份的人物群像,从寄人篱下的日本妹夫到深宅大院里的管家,再到知名不具的神秘车夫和善良的妓女,在时代洪流中,每个人的选择和命运:“三十年代的上海拥有很多机会和转折点,一切都在慢慢的好起来,但战争来了,所有美好的转折都戛然而止。”

葛优饰演黑帮头目陆先生,很容易让人联想到当年叱咤上海滩的风云人物杜月笙,由此推断,影片中的大哥就是黄金荣,二哥就是张啸林,吴小姐是电影皇后胡蝶,戴先生则是戴笠。虽然程耳反复强调这是一个“纯属虚构的故事”,但至于观众愿意与哪些历史人物产生联想,他觉得都没有问题。

为了迅速到达旧时代的语境,营造一个更加真实的旧上海,剧组请了沪语台词老师教演员上海话,整部电影中,百分之八十的台词都使用沪语,面对语言障碍影响电影在北方地区接受程度的质疑时,程耳回应是:”电影的气质和电影本身的完美是首要考虑的要义,并不一定是奔着票房来的。“

从最终呈现效果来看,《罗曼蒂克消亡史》是一部和大多数院线片不太一样的电影,无法简单地用商业或文艺去界定它的风格,它的表现手法具有相当的实验性,在某些方面甚至比艺术电影走得更远,整部电影对白不多,有些片段节奏缓慢到停滞,线性叙事被打乱重组,如同小径分叉的花园,第一遍看完难免生出“烟雾缭绕”的眩晕感。自上映以来,电影口碑两极,爱的人极度推崇,列为“本年度华语最佳”,恨的人则认为故弄玄虚、矫揉造作。

程耳既想愉悦观众,又表达一点自我,一直“说服不了自己去特别地拥抱市场,也说服不了自己去搞脱离观众的创作”。整部电影有着难得的考究和态度,或许姿态本身就是这部电影存在的价值。影片镜头语言风格化且精致,混杂着王家卫式的浪漫光影和昆汀式的暴力美学,常用对称构图,偶有上帝视角,以腾空而起的俯拍镜头,描摹一幅极具时代感的画面,细节处则布满了符号及隐喻。在电影原声的选择上,请到王家卫御用配乐梅林茂,大提琴和低音贝斯的拨弦,渲染沉郁而暧昧的气氛。关于电影本身,程耳借用对白和银幕前观众对话:“导演没打算让人看懂,这是一部艺术片,是拍给下个世纪的人看的。”

更为难得的是,这部电影中,”每个人都不是配角“,每个演员都令人印象深刻,无论出场时间多久,都在他的戏份中闪耀着光彩。以至于葛优看完后,觉得自己的戏被剪得“有点碎”。葛优的表演自然是于无声处有惊雷,章子怡诠释了交际花骨子里的痴缠与虚妄,袁泉的电影皇后象征了”罗曼蒂克消亡史“的字面意义,光鲜背后的落寞和深情,闫妮饰演的管家智慧、大气、忠诚,钟欣桐寥寥几个镜头,将义无反顾的情人形象演出了风骨。其中,最让人称道的还是浅野忠信的表演,他将日本间谍渡部身上的那种复杂的人性,细微到一个慈悲的表情或是外放于一个狠辣的动作。章子怡和浅野忠信之间一段类似“禁室培欲”的片段,程耳并不愿意称之为激情戏,而是“吃饭、睡觉的段落,是人性的纠缠与撕扯。“看上去毫无情色美感,更像是是压抑人性在阴暗处的宣泄。

不知道程耳本人是否后悔,他说:“我觉得日本的侵略影响了中国的罗曼蒂克,我其实很恨那一代的日本人。”这句话暴露了他的战争观,也是电影最争议的地方。片尾,杜淳饰演的车夫在葛优的示意下枪杀了渡部的大儿子,但这个镜头让很多观众感到不适,程耳的解释是,相互杀戮,才是战争荒谬的本质。“不要把自己的宽容,变成别人手里来对付我们的武器。”

电影上映的同一天,同名书籍也面世了,看完书再去看电影或许更能理清这错综复杂的故事脉络。但比故事本身更值得玩味的是程耳在书里写圈子的人生百态,对演员评头论足,他形容闫妮:“看她戴着一个大大的有着厚厚镜片的黑框眼镜却仍然吃力地摸索寻觅而来。我一直向她招手,然而她视而不见,这使我怀疑她有一千度左右的近视。她不施脂粉,放松随和,经常爽朗地大笑,魅力自成一格。”他评价某些演员的表演:“事后发现,到了镜头前也是一样的。一切都是表演又或者一切都无法表演,有魅力的在镜头前仍然有魅力,平庸的在镜头前仍然平庸,乏味而一脸杂念的在镜头前仍然乏味而一脸杂念。”